¿Recuerdas? Voy a ponerme sentimental. Se juntan dos razones: la primera es el muy viejo afecto que le guardo a mi querido amigo Salvador Elizondo y a su familia, y la segunda —menos relevante— no ser más el muchacho a quien la lectura de Farabeuf desconcertó violentamente hace cuarenta años. Voy a tratar de explicar por qué ese raro escrito da la medida íntima de esa pérdida.

Cuando apareció Farabeuf yo tenía quince años y comenzaba a darme de topes con los libros. Por motivos biográficos, yo leía sobre todo en inglés. Dos tíos que se enteraron de mi interés en la lectura, se atareaban en reclutarme a sus respectivas persuasiones religiosas, la católica y la comunista, y me regalaban novelas rivales que, confiaban, habrían de ganarme para sus respectivas cruzadas. El tío Pedro el Ermitaño me daba a leer a Chesterton o a Sienkewicz, y el tío Jacobino de la Época Terciaria me asestaba Steinbeck o Jack London. Luego me sometían a exámenes que solían terminar en burlas al hermano rival. Yo no entendía mayor cosa, pero tanto me divertía con Father Brown como gemía con los miserables que comían zarigüeyas en The Grapes of Wrath. Era una guerra fría entre los tíos adversarios, que a su vez suponía la que había entre yanquis y soviéticos, y que al parecer yo fuese un nuevo escenario de conflictos tan atroces no dejaba de halagarme.

El hecho es que leía esas novelas güelfas o gibelinas con asombrado fervor, quizás el único don de la adolescencia que se preserva. Deseoso de atizar ese único vicio impune, como le dice Larbaud a la lectura, comencé a frecuentar las dos librerías que existían en Monterrey. Se avecinaba la semana santa y se me había autorizado a pasarla en la hacienda de la familia de un amigo mío, nieto del general Raúl Madero, en la heredad familiar de Parras de la Fuente. Pensé aprovisionarme de material de lectura y con unos pesos acudí a la portentosa librería Cosmos.

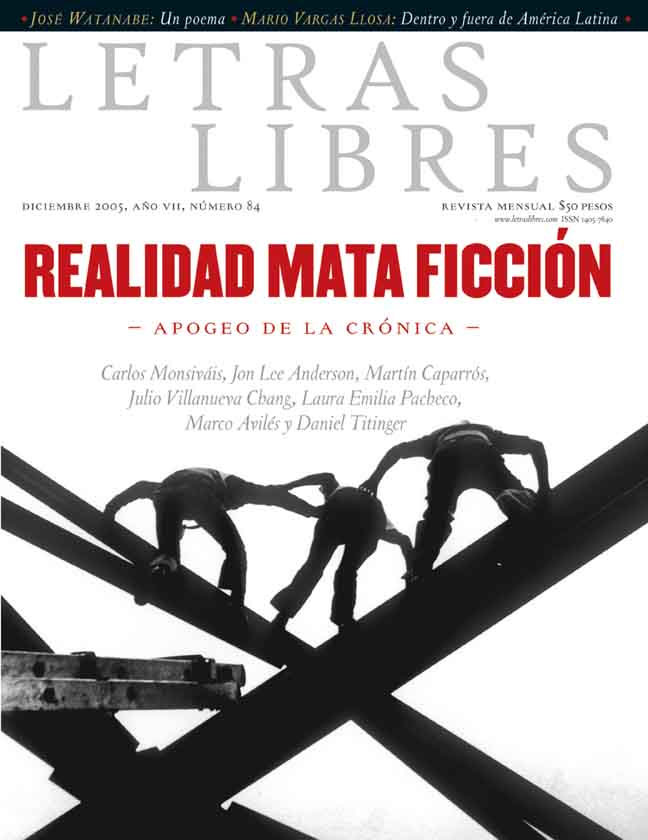

Ahí, sobre una mesa, me llamó poderosamente la atención la hermosa “Serie del volador” que publicaba la editorial Joaquín Mortiz. Acostumbrado a los paperbacks gringos, me sentí instantáneamente intrigado por descubrir no sólo que existían novelas en español, sino que además su presentación fuese tan distinta y hermosa como todo el diseño de Vicente Rojo. Elegí tres y las tres por razones baladíes: La feria de Juan José Arreola porque, al hojearla, me deslumbraron unos versos: Vamos comprando virutas / en casa del carpintero / las cambiamos por dinero / y nos vamos con las putas. Luego Las visitaciones del diablo de Emilio Carballido porque al hojearla me encontré con la intrigante descripción de un sexo femenino, y, claro, Farabeuf, porque la fotografía del suplicio me produjo náusea instantánea.

En Parras comencé a leer mis libros, entre expediciones a cazar codornices, cigarrillos clandestinos, pequeñas labores en la fábrica de vinos y licores, y las enérgicas narraciones de la revolución que acometía el anciano general en la sobremesa. El primer párrafo de Farabeuf me convenció de que era mejor comenzar por los otros, en los que los personajes tenían nombres, realizaban acciones congruentes con situaciones concretas, tenían modos de hablar particulares, salían a las cinco y, en suma, graciosos o dramáticos, eran acogedoramente familiares. Pero Farabeuf…

Comenzaba preguntando “¿Recuerdas?”, había páginas en francés que desconocía, nadie me explicaba quién era la mujer sentada en el pasillo, había frases que presentía cargadas de promesa morbosa (como la aparición de un speculum vaginal No 16) o bien de honda importancia (como “hay miradas que pesan sobre la conciencia”), pero cuyo sentido final carecía de una experiencia en el lector contra la cual activarse. Mi empeño por avanzar era loable, pero a todas luces infructuoso, ahí, sentado en el patio, entre macetas llenas de helechos y gallinas descarriadas. Había pequeñas sorpresas que me animaban a seguir. Por ejemplo al comenzar el capítulo dos, luego del obligado “¿Recuerdas”?, donde había unas líneas diáfanas: “La noche era como un largo camino que se adentraba en la casa, invadiendo todos los rincones, llevando la penumbra hasta el último resquicio, asustando lentamente a los gatos.” ¿Cómo se asusta lentamente un gato? Cada vez que me rendía, miraba la fotografía de Salvador Elizondo en la contratapa, con unos anteojos que me daban ganas de ser miope y atizaba mi deseo de saber qué tenía de contar.

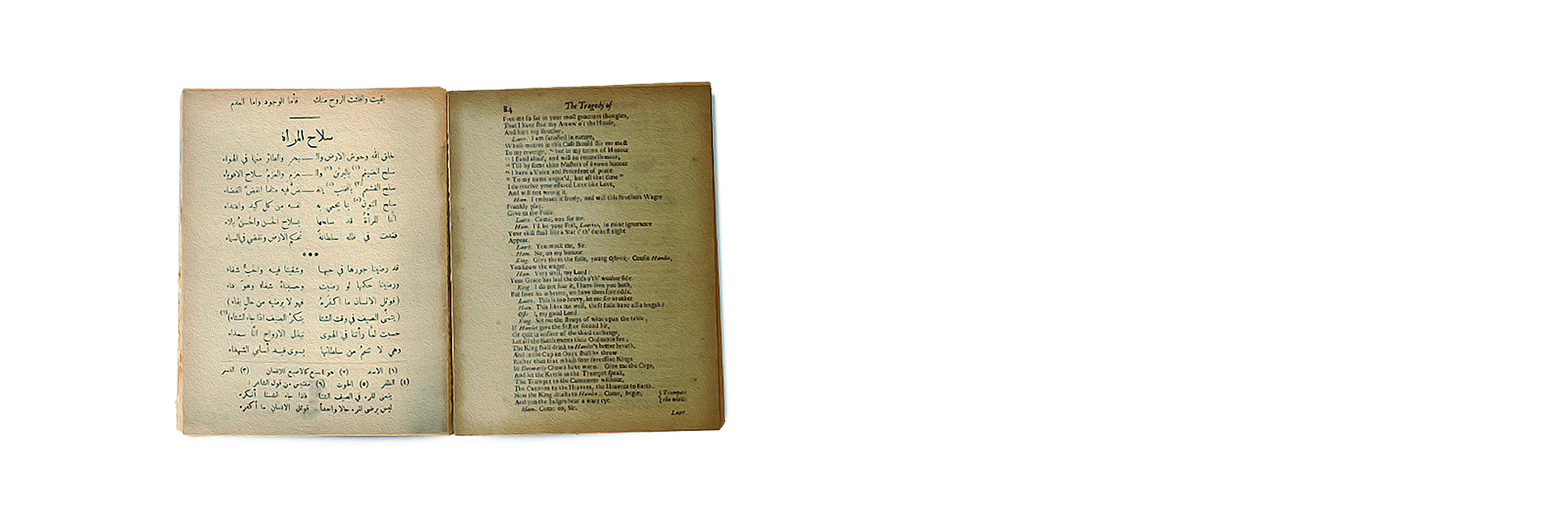

Lo único que sostenía mi afán era saber quién era la mujer de la fotografía (porque naturalmente concluí que se trataba de una mujer) y por qué esos chinos, luego de troncharle los senos, se afanaban en serrucharle una pierna, qué habría hecho para estar en esa situación y, sobre todo, por qué parecía estar tan fresca, mirando al cielo con una expresión en el rostro muy divorciada de lo que le estaban haciendo. La noche del jueves santo tuve mi primera pesadilla protagonizada por la fotografía.

Los repetidos intentos por avanzar terminaban invariablemente en una nueva, humillante derrota. La conciencia de leer y, aparejada a ella, la de que no sabía qué estaba pasando, me hacían dudar de mis facultades. Esto era, casi siempre, castellano; entendía casi siempre, las palabras… ¿Qué era entonces lo que ocurría? El raro malestar, un vago mareo sinuoso y torpe, comenzó a pasar del abatimiento a la impaciencia y de ahí al coraje. Lector salteado, esa especie de recapacitación del caos que abre el tercer capítulo me salva por un momento y reanima mis esperanzas de lograrlo. Por fin, tengo la ilusión de que sé qué ha ocurrido hasta ahora. Descubrir que quien escribe el libro también quiere saber “quién era la mujer” me alivia enormemente y decido continuar.

Pero esa tarde, al regresar de nadar, la mamá de mi amigo me espera con el Farabeuf abierto en la página de la foto y me exige una explicación que obviamente no pude darle y que, por otro lado, de poco habría servido. Confiscó sumariamente el libro y me advirtió que iba a hablar con mi madre apenas regresáramos a Monterrey. Realicé un indeciso intento de arrebatarle el libro que le provocó una sórdida carcajada triunfal y me envió con su padre, el general Madero, que rápidamente me halló culpable de insubordinación en una improvisada corte marcial. Y esa tarde de viernes santo, en la capilla de la hacienda, entre nubes de incienso y canto cardenche, ¿habré visto en la cara de Cristo el mismo gesto de la fotografía?

Cuando le conté a mi tío Jacobino lo sucedido, me regaló de inmediato otro ejemplar junto a un sermón sobre la libertad de conciencia. Pocos años más tarde, por fin, gané la lectura perdiéndome en ese diáfano laberinto. Una de las construcciones fantásticas más osadas que ha emprendido la escritura, tan cristalina y oscura como una estrella de mar, erótica y terrorífica. Un meandro de sueños espejeantes, olvidos y recuerdos, falsos o verdaderos, miradas cómplices, espirales acechantes de un enigma confeccionado con nieblas y navajas, ojos sombríos y muñones crispados, corredores y basiotribos, bóvedas y trozapubis, y olas sensuales, y olas y olas, y olas instantáneas, o paralíticas, olas instantes que a fuerza de repetirse se inmovilizan, olas llenas de recuerdos desplomados como pelícanos.

Me pregunto qué habrá sido de ese ejemplar de Farabeuf, tantas veces comenzado y tantas veces detenido. Quizás está ahí todavía, perdido en alguna troje, entre los aperos de labranza, con mi pretencioso ex-libris infantil y la fecha. Está bien ahí: como todo clásico, es un libro que nunca acabaré de leer porque nunca acabará de leerme.

Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.