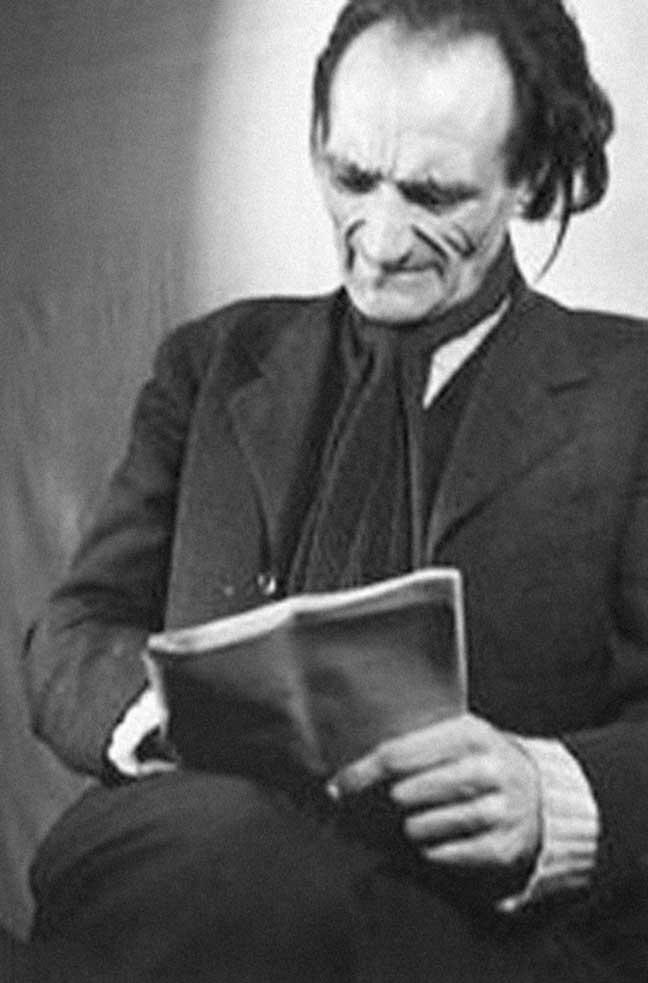

El poeta Antonin Artaud usaba un bastón del que nunca se separaba. En la parte alta de la caña tenía grabadas sus iniciales: AA. Ese instrumento que sirve para apoyarse al caminar o, en su caso, para defenderse del ataque de, por ejemplo, un perro, adquiría, al ser utilizado por el poeta, la calidad añadida de compañero de cama: Artaud dormía abrazado a su bastón, por si durante el sueño había que caminar o defenderse de algo; un empeño parecido al del miope que duerme con gafas para poder ver bien lo que sueña.

En 1937 Artaud y su bastón viajaron a Irlanda. El poeta llevaba el proyecto de conocer Tara, ese territorio sagrado de los celtas por donde pasa la parte sustancial de la mitología de la isla. Siempre apoyado por su bastón incondicional, llegó a la cima de la montaña donde el High King recibía, de las instancias superiores, orientación y consejo. Esta montaña en realidad difícilmente rebasa la altura canónica de una loma pero, gracias al violento vendaval que ahí sopla, se llega a tener la impresión de que se ha conquistado una cumbre estratosférica.

Artaud encontró en Dublín, y no en Tara como había previsto, la iluminación que iba buscando. Nada más entrando a la catedral cayó en la cuenta de que su incondicional bastón era idéntico al de San Patricio, el santo irlandés que terminó quedándose con el rol histórico de máxima autoridad espiritual, ese que tradicionalmente habían desempeñado los High Kings desde su cumbre airosa. Artaud, luego de semejante iluminación, abordó en el puerto de Dublín el barco que lo regresaría a Francia. A mitad del viaje el poeta entró en un periodo de exaltación que lo llevó a arrojar, con lujo de gritos y aspavientos, sus documentos por la borda.

Minutos después esa exaltación se había

convertido en una enemistad terminal con su bastón que, sin ninguna consideración por su estatura de reliquia (o quizá justamente por esto), fue arrojado también al agua. El poeta fue sometido por dos marineros que acudieron en auxilio de una irlandesa que gritaba de pánico frente a ese francés excéntrico que se desembarazaba escandalosamente de sus efectos personales. El forcejeo posterior, que casi obligó a uno de los marineros a seguir la suerte del bastón, ocasionó que Artaud viajara encerrado

en su camarote y que un grupo de forzudos de blanco lo esperara en El Havre

para internarlo, de vuelta, en el hospital psiquiátrico.

Antiguamente los barcos que naufragaban frente a la costa irlandesa pasaban automáticamente a ser propiedad de la autoridad, en tierra firme, que estuviera más cerca de la catástrofe. Esto provocaba que, cuando el barco hundido traía carga valiosa, hubiera batallas interminables entre el gobernador del puerto, el regente de la ciudad y el obispo. Cada uno demostraba, con toda clase de artimañas, el derecho que tenía sobre la carga y las piezas de la nave en discordia. Luego algún rey decretó que el producto de los naufragios podía repartirse exclusivamente cuando no hubiera sobrevivientes, o, dicho de otra manera, que aquellos que se salvaban del naufragio obtenían, como paliativo para su desgracia, el botín que cargaba el barco. Hace unos años, cuando el único sobreviviente de un barco que se hundió en la bahía de Dublín fue una vaca, esta medida generó un conflicto serio. La vaca pertenecía a los establos municipales, según el regente de la ciudad, y a los jardines de la catedral, según el obispo. La iglesia y el ayuntamiento pasaron meses disputándose la propiedad de esa vaca, que era técnicamente la dueña de los tesoros del naufragio.

Aunque hoy es otra la legislación sobre los naufragios, los dublinenses se han quedado con la costumbre de revisar la playa esperando encontrarse algún tesoro expulsado por el mar. Esta costumbre está sólidamente fundamentada en su extenso historial de naufragios; del año mil hasta hoy ha habido más de doce mil en la costa irlandesa. Todavía hoy, en los noticiarios locales, se consignan, con una frecuencia espeluznante, naufragios en tal o cual parte de la isla.

Resulta que cuando Artaud descubrió que su bastón era idéntico al de San Patricio, cayó de hinojos ante la vitrina que lo contenía y comenzó a rezar, en un francés estentóreo, una oración que, según la declaración del párroco, contenía elementos paganos suficientes para echar de ahí al poeta. Artaud bebió ajenjo y, debidamente apoyado por ese bastón que a sus ojos ya era una reliquia, vagabundeó por Dublín hasta las diez de la mañana siguiente, hora en que zarparía su barco hacia el puerto de El Havre.

No se conocen los motivos de ese arranque súbito que llevó al poeta a lanzar su bastón al agua. Tampoco se sabe con qué líneas paganas aderezó Artaud su oración en la catedral. Lo que se sabe es que durante la misma noche en que Artaud vagabundeó por la ciudad, alguien robó el bastón de San Patricio. El primer sospechoso, salido naturalmente del acta que levantó el párroco, fue el poeta francés que, para esas horas, ya era llevado por los forzudos de blanco al hospital psiquiátrico. El asunto no pasó a mayores porque, tres días después, un hombre que paseaba por la playa de Sandymount encontró el bastón que Antonin Artaud había arrojado al agua. Al tanto de su desaparición, llevó la reliquia al párroco y éste, exultante, lo colocó nuevamente en la vitrina, con las iniciales AA, de Athair Absalóideach (que en lengua gaélica significa Padre Absoluto), expuestas, como prueba irrefutable de su autenticidad. ~