La ciencia es el paradigma de nuestro tiempo. Como sucede con cualquier paradigma, sea dios, sea la nación, sea el republicanismo, es objeto de dos impulsos diferentes. Uno de imitación. Otro de reacción. Y ambos entrañan riesgos.

Desde la revolución darwinista, la ciencia fue adquiriendo un peso relativo mayor, y no tardó en mezclarse con las ideas políticas. El marxismo se empapó del nuevo paradigma, que alcanzó todos rincones de Europa impreso en las páginas de El Capital de Marx y Engels. En Rusia causó furor. Tiene gracia, porque la Rusia zarista hacía gala de una censura férrea, tan férrea que había prohibido libros tan peligrosos como la Ética de Spinoza. El caso es que El Capital logró burlar la censura, que dijo que aquel mamotreto era demasiado denso, demasiado analítico y demasiado científico como para que alguien se tomara la molestia de leerlo.

Pues bien, El Capital lo petó en Rusia. Llegó en 1872, solo cinco años después de que se publicara la primera edición en Hamburgo, y quince años antes de que se editara en inglés. La primera tirada, de tres mil ejemplares, se agotó en menos de un año, cuando la primera edición alemana, de mil copias, había tardado cinco años en venderse. Para la intelligentsia urbana el marxismo fue un soplo de esperanza. Aquella ideología contaba con el respaldo de la ciencia, constituía una “vigorosa fe, pertrechada de hechos y de cifras”. El fatalismo con que los aspirantes a revolucionarios habían encajado el atraso y la pobreza de Rusia, que parecía condenada a ser un país de campesinos pobres, rudos y devotos, encontró en Marx un optimismo científico y económico sin precedentes.

La intelligentsia despreciaba al campesino ruso sobre el que los zares habían querido representar una falsa comunión con su pueblo. Decían que eran brutos y los ridiculizaban asegurando que, durante una epidemia de cólera, aquellos campesinos hambrientos e iletrados habían agredido a los doctores que trataban de vacunarlos porque pensaban que les estaban inyectando veneno con su medicina. Y ciertamente eran brutos: aquellas gentes paupérrimas no habían tenido ocasión de pisar una escuela.

Pero los altaneros obreros fabriles que con tanto fervor habían abrazado el paradigma científico tampoco eran el recopetín de la intelectualidad. Habían dejado de confesarse y de acudir a la iglesia, pero, a pesar de sus esfuerzos, todavía estaban muy lejos de haber entendido nada. Cuando trataban de refutar el nihil ex nihilo de los creyentes, incurrían en disparates hilarantes. Es el caso de un joven obrero que, según cuenta Orlando Figes, trató de demostrarle a un campesino lo errado que estaba al creer en dios del modo siguiente: tomó una caja, la llenó de arena y la puso al sol. Al cabo de los días, la tierra contenía gusanos e insectos. Así era como la “ciencia” de la generación espontánea dejaba a dios fuera de juego.

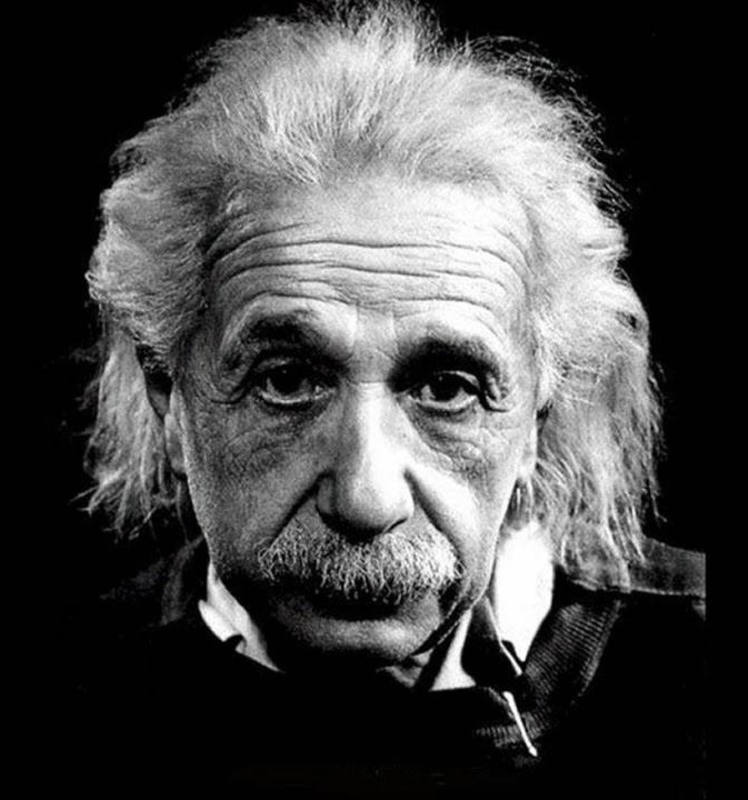

Algo parecido sucedió con la siguiente revolución científica, que tuvo lugar al alba del siglo XX, y cuyo máximo exponente fue Albert Einstein. El bueno de Einstein nunca imaginó que su teoría de la relatividad de 1915 alcanzaría tales cotas de éxito social. Lo cuenta Paul Johnson en Tiempos modernos: en los años veinte el gran hallazgo científico comenzó a permear la vida cotidiana. Para horror de Einstein, la gente confundió la relatividad con el relativismo, así que comenzó a extenderse la creencia de que los absolutos se habían extinguido: el tiempo y el espacio, el bien y el mal, el conocimiento, el valor, ya no eran absolutos. Como señala Johnson, el físico no era un creyente practicante, pero reconocía un dios. Creía apasionadamente en estándares absolutos sobre lo que era correcto y lo que no, y había consagrado su vida a la búsqueda de certidumbres. Aquella interpretación caprichosa de su trabajo científico le provocaba gran desazón, y así se lo hizo saber a su colega Max Born: “Como en el cuento del hombre que convertía todo cuanto tocaba en oro, también conmigo todo se convierte en confusión en los periódicos”.

En las décadas siguientes el paradigma científico fue completamente interiorizado. Así, la gente comenzó a buscar explicaciones de apariencia racional para los misterios cotidianos que durante siglos se habían atribuido a la magia o a los dioses. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, las noticias sobre avistamientos de ovnis inundaron las páginas de los diarios de información. Hoy puede parecernos ridículo y descabellado, pero, durante décadas, la hipótesis extraterrestre se revistió del aura de lo científico. Recuerdo una entrevista con un campesino burgalés que aseguraba que había tenido un encuentro en la tercera fase con seres de otro mundo. El ovni había aterrizado junto a su huerta y de él habían descendido dos tipos verdes que le habían preguntado: “¿Qué tienes ahí plantado?”. El señor les dijo que tomates. Después, los alienígenas volvieron a su nave y desaparecieron.

Seguramente, si su señora le hubiera dicho que había visto una bruja volando en una escoba o le hubiera contado que había estado hablando con el espíritu de su difunta madre, el campesino burgalés la habría tomado por una chalada. Sin embargo, pensar que los extraterrestres nos visitaban parecía una hipótesis científica y, por tanto, verosímil. De hecho, las experiencias místicas y las apariciones religiosas que habían sido tan frecuentes todavía a principios del siglo XX dejan de producirse hacia 1950, dando paso a un creciente número de avistamientos y encuentros con extraterrestres. En el fondo se trata de fenómenos esotéricos parecidos que, en el caso de los ovnis, se reviste de un barniz pretendidamente científico para actualizarlo al paradigma de su tiempo.

El fin de la Guerra Fría, de su carrera espacial y de la carrera armamentística, trajo consigo el declive del fenómeno ovni. Pero eso no ha significado el fin de las pseudociencias. El mundo posmoderno, siempre dispuesto a jalear al individuo y a promover la crítica contra lo establecido, ha dado alas a un buen número de creencias que pretenden estar respaldadas por la ciencia. Los movimientos antivacunas, de los que tanto se hubieran burlado los obreros rusos del XIX que creían en la generación espontánea, cuentan hoy con un buen número de seguidores. Del mismo modo, encontramos legiones de opositores a los fármacos, “la química” o la ingeniería genética. Los alimentos transgénicos son víctima de una cruzada que sostiene que son cancerígenos. Las pruebas del calentamiento global son despachadas como mera ideología sin base racional y las antenas de los móviles son criminalizadas como enhiestos surtidores de muerte.

Ayer mismo, alguien en mi Facebook publicó un enlace a algo que se presentaba como información bajo el siguiente titular: “Científicos de la USP demuestran que la energía liberada por las manos tiene el poder de curar”. La ciencia es el paradigma de nuestro tiempo y, por eso, incluso sus enemigos tratan de imbuirse de su poder racionalista. A pesar de todo, lo que va de la relatividad al relativismo seguirá siendo el abismo que media entre la ciencia y el disparate.

Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.