En 1968, Andy Warhol recibió tres balas que casi lo matan. Sobrevivió y dijo, tiempo después: “Antes de que me dispararan, tenía la sospecha de que, en lugar de vivir, solo estaba viendo la tele. Desde el disparo, estoy seguro de ello.” Tres años más tarde, David Bowie haría un comentario sobre esta revelación: “Andy Warhol, Silver Screen / Can’t tell them apart at all”, cantaba en alguna parte del genial Hunky Dory.

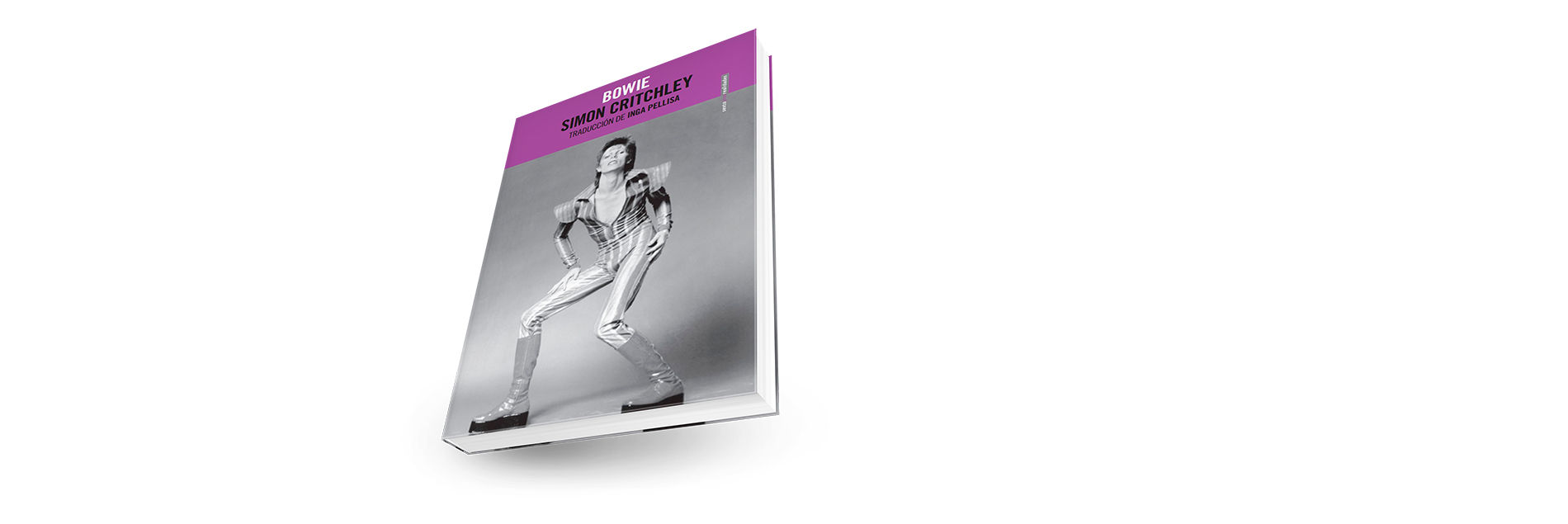

Este episodio le sirve al filósofo Simon Critchley –profesor de la New School of Social Research, autor de libros que abordan temas como el suicidio, el compromiso, la democracia y la obra de Heidegger, y oyente instruido– como punto de partida para Bowie, una reunión de ensayos breves en torno a la obra del músico, que apareció en 2014 y este año ha sido publicada por primera vez en español bajo el sello de Sexto Piso.

En parte, el libro es un recuento autobiográfico. El autor asegura por principio que “los episodios que aportan a mi vida alguna estructura vienen con una frecuencia sorprendente de la mano de las letras y la música de David Bowie”. Es también un análisis en el que los grandes temas de la obra de Critchley se cruzan con los de la de Bowie. Especialmente, el tema de la identidad.

Dice Critchley que Bowie aprendió de Warhol que la lección del arte es la inautenticidad, “una serie de repeticiones y de recreaciones, imposturas que desmontan la ilusión de realidad en la que vivimos y nos enfrentan a la realidad de la ilusión”. La lección no es solo un tema recurrente en su música (ya en “Life on Mars?”, por citar un ejemplo conocido, Bowie se revela como guionista de su propia película repetitiva, de la que tal vez se pueda escapar viviendo en otro planeta) sino que, una vez asumida, sirvió de guía para una práctica artística que pondría en el centro y en primer plano la conciencia de su inautenticidad.

Bowie no era la clase de músico que cantaba “desde el corazón”: era meticuloso en sus grabaciones y estudiaba las pistas para dar con el tono y la tesitura de voz que mejor transmitía cierta emoción. Y cubría un amplio espectro: podía sonar a Syd Barrett, a Iggy Pop o a Scott Walker, todo dentro del mismo disco.

La irrupción de Bowie –especialmente desde su encarnación como Ziggy Stardust– en el mainstream musical significó una ruptura con la noción de que la música y la persona iban de la mano. Paul era sensible, John rebelde. Mick era arriesgado y sexual, Keith más bien cínico. Si esas personalidades eran verdaderas (y es una asunción que dejaremos pasar sin mayores pruebas), la música que componían era, en consecuencia, auténtica. La disonancia entre ambas habría sido señal de deshonestidad. La inautenticidad sería falsedad.

Podrían leerse las letras de Bowie en clave autobiográfica, como pistas que conducen “a alguna noción auténtica del ‘verdadero’ Bowie: su pasado, sus traumas, sus amores, sus posturas políticas”, admite Critchley, pero advierte: “eso es precisamente lo que tenemos que dejar atrás si pretendemos malinterpretar a Bowie un poco menos”.

Una división tajante entre el ser privado que se llamaba David Jones y la estrella de rock llamada David Bowie existió hasta el final de sus vidas. Esta división permitió, por ejemplo, que este lanzara un nuevo disco sin que nadie sospechara que aquel agonizaba. Resulta inútil buscar a Jones en la música de Bowie. La autenticidad de esa música, en cambio, es producto de un patrón de habitación, imitación, perfección y destrucción. Según Critchley, “una perfecta imitación de un género conduce también a una sutil elevación de este, y luego Bowie se aburre, lo destruye y pasa a otra cosa”. Bowie se transfiguró en una especie de página en blanco, “una nada fluida e inmensamente creativa que pudiera adoptar caras nuevas, generar ilusiones nuevas y crear formas nuevas”.

La genialidad de Bowie es que nos permite separar la autenticidad –“la maldición de la música de la que debemos curarnos”, según Critchley– de la verdad “sentida, corpórea”, al servicio de la cual está la “construcción ilusoria, radicalmente calculada”, que es su arte.

Bowie encontró la autenticidad en la mutación, ofreciendo a quien estuviera escuchando la libertad de las múltiples posibilidades. “Por frágiles y espurias que sean nuestras identidades, nos dejaba (y sigue dejándonos) creer que podemos reinventarnos. De hecho, podemos hacerlo porque nuestras identidades son así de frágiles y espurias”, dice Critchley. La alienación, la fragilidad, la decadencia podían servir como estímulo para vivir de otra manera.

En otras noticias, a finales de julio la casa Sotheby’s anunció que subastará cuatrocientas piezas que pertenecieron a Bowie, quien fue también un apasionado coleccionista de arte. Una parte del lote se exhibe actualmente en Londres y ha sido visto por multitudes. Supongo que su atractivo no se limita a las obras de Basquiat, Hirst, Auerbach y Caulfield. Esas son otras pistas para resolver un misterio que, bien pensado, es ocioso resolver: el de quién fue David Bowie. ~

es editor digital de Letras Libres.