El año 2016 viene repleto de efemérides literarias. A la ya anunciada, con mucho bombo, del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, se suman las de Valle-Inclán, García Lorca y otras más que seguramente desconozco, como desconocía la que conmemora el libro que motiva esta “letrilla”. Hace cien años, en 1916, Camilo José Cela nacía en la parroquia de Iria Flavia, provincia de La Coruña, es decir que este año celebramos el centenario de su nacimiento. También en 1956 (una efemérides más, pero menos redonda), Pío Baroja se moría en Madrid.

Algunos desprecian estas celebraciones por forzadas y gratuitas y las consideran remedos laicos del santoral religioso. Tal vez lleven razón… Sin embargo, creo que es preferible sumarse a la liturgia que con esta excusa difunde la figura y la obra de los escritores que ya nos dejaron, e invita a que los volvamos a leer. Algunos autores (pocos) no necesitan de estas rememoraciones, pero la mayoría, pasados los primeros años de su muerte, no sobreviven en la memoria de los lectores. No es el caso de Baroja, porque su obra, a pesar de los sesenta años transcurridos de su desaparición, vive por sí misma y sin necesidad de eventos.

El libro en cuestión es Recuerdo de don Pío Baroja (Madrid, Fórcola, 2015), de Camilo José Cela, y recopila una decena de textos, editados con pulcritud filológica por Francisco Fuster. Son artículos de prensa, alguna carta abierta, una conferencia y hasta una necrológica de Baroja, que en su conjunto homenajean y nos ayudan a recordar a dos de los más grandes novelistas españoles del pasado siglo. Se trata por tanto de un homenaje doble, pero su interés no se agota ahí. Muestra la relación entre un discípulo, Cela, y su maestro, Baroja, uno de los pocos a los que el gallego rindió una admiración constante, incondicional y oportunista, durante quince años. La amistad comenzó en 1941 con la petición de un prólogo para La familia de Pascual Duarte, un honor que Baroja declinó: “¡Usted quiere que nos lleven a los dos a la cárcel!” Y terminó, por así decirlo, cuando, en la muerte de don Pío, Cela forcejeó por ser uno de los cuatro elegidos que portasen el féretro. Protagonismo al que, vista la competencia entre los aspirantes a porteadores funerarios, Hemingway habría renunciado con un oportuno: “Es demasiado honor para mí. Sus amigos…, sus amigos de siempre.”

La personalidad y la obra de Baroja, que ya en 1912 Ortega y Gasset consideró íntimamente relacionadas, han despertado el interés de los biógrafos. A la larga lista de estos –entre otros, Miguel Pérez Ferrero, Sánchez Granjel, Eduardo Mendoza, Eduardo Gil Bera, Miguel Sánchez-Ostiz y José-Carlos Mainer, autor de la biografía más reciente–, se hubiera podido agregar Camilo J. Cela. Al parecer, según cuenta Julio Caro Baroja en Los Baroja, Cela comenzó a escribir una biografía de don Pío al año siguiente de su muerte, pero nunca la acabó. Por los breves bocetos biográficos que aquí podemos leer, comprendemos que fue una pena, pues estos textos revelan que había captado algunas de las contradicciones entre la intimidad de la persona y la coraza del personaje, que el mismo Baroja y, sobre todo, el público habían inventado.

Aunque breves, y a veces reiterativos, estos bocetos biográficos, semblanzas y homenajes dan una imagen de Baroja que, sin incurrir en la hagiografía, demuestran una empatía, una cercanía, que no encontramos por lo general en las biografías arriba citadas. Pérez Ferrero fue su cronista, le frecuentó en Madrid y París, pero no se permitió la menor licencia con el biografiado. Sánchez Granjel aúna en el retrato de su biografiado admiración, agudeza lectora y documentación. Gil Bera escribe como si contestase alguna ofensa de la familia y se vengase en la cabeza del jefe del clan. A Mendoza le delata cierta debilidad por el personaje caricaturizado y detentador de un socarrón humor de cascarrabias. Mainer se atiene al espíritu de la obra y a la interpretación autobiográfica para llegar con rigor y conocimiento al escritor que se sirvió de estrategias y máscaras para camuflar y revelar su verdad.

Por su parte, Cela admiraba también a Baroja, al que consideraba “el último gran novelista español”. Pidió en 1946 el premio Nobel para don Pío, y defendió su obra como pocos en los años cuarenta y cincuenta. Los postulados de Cela estaban próximos al sector intelectual de la Falange, que veían en el impío don Pío un escritor de mérito, pero del que no podían comprender ni admitir, al menos públicamente, su conocida postura anticlerical. Los textos de este volumen pertenecen a diferentes épocas y estilos, pero en su conjunto componen una semblanza acertada y apologética del escritor donostiarra. Así lo retrata Cela: “El viejo oso vascongado, un hombre escéptico y tierno, humilde y decente, íntegro y burlón. Pío Baroja, espejo de españoles.” En 1941, cuando le visitó por primera vez en su casa de la calle Ruiz de Alarcón, el régimen franquista tachaba de laico a Baroja, y lo consideraba erróneamente un furibundo liberal. Los antifranquistas lo despreciaban por fascista, nazi, antisemita y racista… El espejo deformante que fue en tantos aspectos el franquismo convirtió a Baroja en algo que no se correspondía con su verdadera identidad de nihilista aquejado de tedio vital y de político escéptico, que solo tenía fe en el progreso científico y escasas esperanzas en el ser humano.

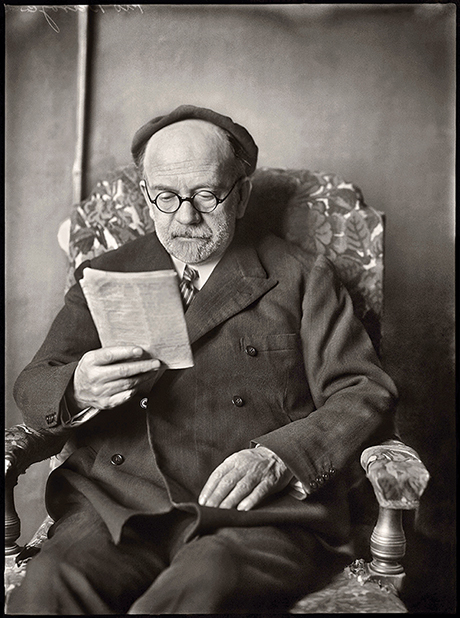

Al parecer Cela padeció también este mismo espejismo, pues, bien porque la censura de la época no se lo permitiese o porque estuviese ciego como vencedor de la contienda civil, no se percató del pesar y la quiebra moral que a Baroja le produjo la guerra. El susto que los requetés le dieron en 1936, cuando estuvieron a punto de fusilarle, provocó su huida y destierro en París hasta 1940. Este episodio, narrado por Sánchez-Ostiz con detalle, fue un hito en sus años de declive senil. Pero, dejando este aspecto al margen, en la semblanza de Cela descubrimos un Baroja distinto al estereotipo que contradice la máscara social de viejo gruñón, “comecuras” y misántropo. El trato cercano, insiste Cela, desdecía esa máscara y mostraba un hombre afable, hospitalario y discreto, entrañable incluso. La imagen que Cela nos muestra de Baroja, durmiendo la siesta en su sillón, con la manta echada sobre las piernas y “la boina vasca ladeada en la frente”, humaniza al admirado escritor y maestro, que nunca quiso ejercer como tal.

En estos artículos Cela destaca que, a diferencia de la mayoría de los españoles de la época, Baroja tenía un carácter más nórdico que latino, un temperamento que le hacía aparecer ante los demás, y por contraste con otros colegas contemporáneos más histriónicos y agresivos, como un tímido demasiado introvertido y solitario. No era así tal vez, pero lo parecía. Tampoco era verdad la máscara de hombre de acción, dionisiaco, turbulento, con que quiso presentarse en su juventud, sino que siempre fue un tipo sedentario, que disfrutaba en la calma de su despacho inventando las aventuras y los personajes intrépidos que a él le hubiese gustado ser. “Se conformó con vivir en la ensoñación de sus personajes y en el deleite que su desbocada acción le producía. Baroja, que fue un imaginativo, se desdobló en las cientos de vidas que produjo, a cambio de no vivir la suya”, apostilla Cela.

En el retrato de Baroja que Cela traza en estas páginas, y este es sin duda otro aliciente del libro, podemos reconocer oblicuamente el autorretrato del gallego en el perfil del vasco, en un juego de luces y sombras, de similitudes y diferencias. Cela se consideraba más vital y osado que el maestro, al que veía aquejado de exceso de prudencia y discreción. Por el contrario, encontraba admirables algunos rasgos de la personalidad de don Pío, como la sinceridad y la independencia de criterio, o su coraje para rebelarse contra el fariseísmo y la sumisión. Eran cualidades que Cela no tenía. Además de nombrarse a sí mismo su heredero novelístico, Cela reconocía la abrupta sinceridad del donostiarra y su insobornable independencia, a la que nunca renunciaría, ni aun en aras de prebendas estatales ni logros arribistas nunca buscados. En estas cualidades del vasco, Cela quisiera tal vez haberse reconocido, pero no podría olvidar que recién terminada la guerra él mismo se había postulado como informador del Comisario General de Investigación y Vigilancia. Y fue censor en los años 1943 y 1944. Había entre ellos otra diferencia que los separaban de raíz: Cela cultivó de manera patética un histrionismo fantasmal, otra forma de medro, que, en los años de la transición democrática, haría de él un ogro que no asustaba a nadie, pues sus exabruptos y ordinarieces, que en la época resultaban ya felizmente demodés, producían solamente risa. ~

Manuel Alberca ha sido catedrático de literatura española en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es Mírame. Enigma y razón de los autorretratos (Confluencias, 2025).