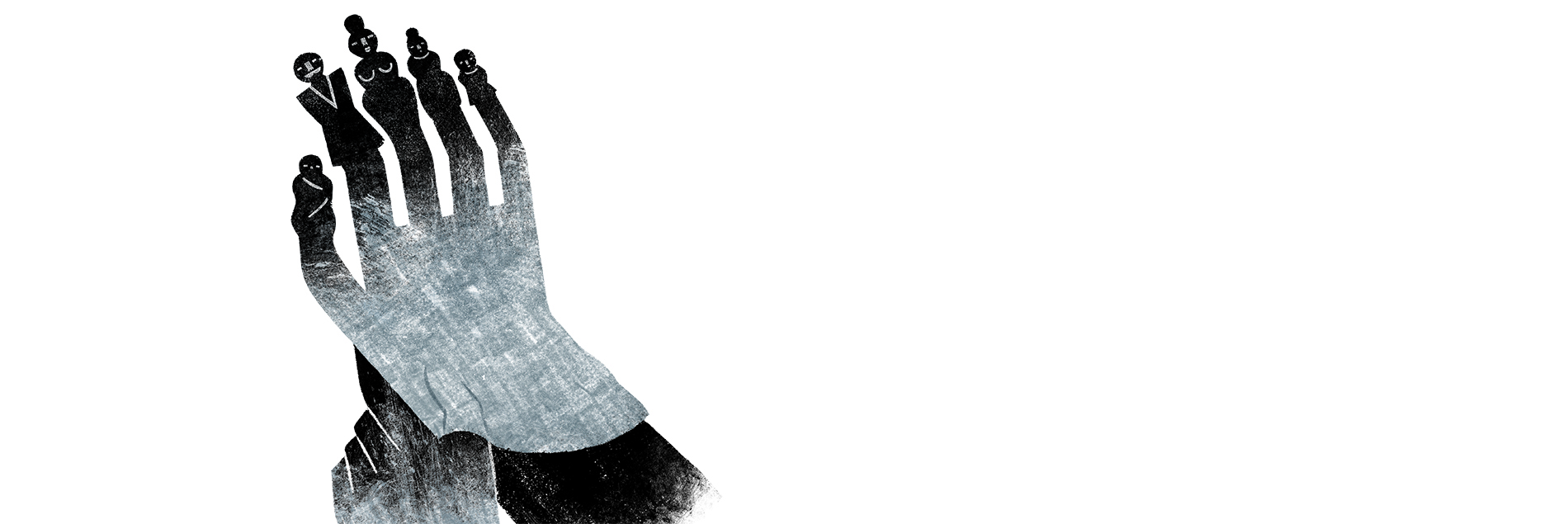

Para representar su comedia de superioridad, los miembros de un cenáculo, de una escuela filosófica o de una academia necesitan dar señales exteriores de su rango, porque sin ellas el público ajeno a la cofradía no identifica a los personajes que debe admirar. Por eso los hombres y mujeres ávidos de prestigio intelectual (avidez que generalmente nace de una carencia, pero que puede también convertirse en gula, cuando el prestigio ya adquirido espolea el apetito de reconocimientos) han adoptado siempre una indumentaria, unos modales o un cuidado personal que los distinguen del vulgo. Los sellos de distinción van cambiando con el tiempo, y a veces dan giros de ciento ochenta grados, pero cualquier moda es bienvenida siempre y cuando sirva para proclamar el orgullo de casta. Un vistazo a los disfraces más comunes de los aspirantes a personificar la sabiduría o la genialidad revela que no necesariamente deben ser opulentos. Tanto la máxima elegancia como el look zarrapastroso han cumplido en distintas épocas la misma función enaltecedora y si en algún periodo de la historia la crema del intelecto se inclina por los trajes de gala, también puede convertir los andrajos en un sello de distinción.

Ese movimiento pendular comenzó desde la antigua Grecia, cuando Empédocles deslumbró a los incautos con su augusto porte de semidiós. Como si hubiera querido trasladar a Grecia el boato sacerdotal de los pueblos asiáticos, Empédocles llevaba en la espesa melena una corona délfica, se vestía con una túnica púrpura, cinturón de oro y sandalias de bronce, y mostraba siempre un gesto impasible de estatua viviente. “Tal era su actitud trágica y solemne –cuenta Diógenes Laercio– que los ciudadanos que lo encontraban percibían en él como un sello de realeza.” Al parecer, la caracterización de Empédocles no era nueva porque, según Diódoro de Éfeso, imitaba la vestimenta y los modales de Anaximandro. Los historiadores no saben con certeza quién fue el primer histrión ampuloso de la filosofía griega, pero es indudable que los sofistas se inspiraron en estos modelos para construir su personalidad social.

Desde la trinchera opuesta, los cínicos usaron la suciedad y los harapos, cuando no la desnudez total, para denunciar con ácido humor la impostura de los sabios emperifollados. Diógenes era el Antiempédocles: un provocador falsamente humilde, guarecido de la lluvia y el frío en una tinaja, que solo necesitaba un manto, un zurrón y un cuenco para beber agua. Privándose de todo lo superfluo y tratando con desdén a oligarcas y emperadores, fundó un estilo de vida que más tarde adoptaron los anacoretas de los primeros tiempos del cristianismo, los frailes de las órdenes mendicantes y los hippies del siglo XX. Los dos bandos en pugna teatralizaban sus principios filosóficos y, aunque los cínicos fueran vagabundos en estado semisalvaje, sería impropio llamar descuido a una provocación tan deliberada.

Se supone que la imaginación y la inteligencia de un escritor o de un intelectual quedan objetivadas o desmentidas en sus obras. Con eso debería bastarles para convencernos de que tienen un mundo imaginario propio o una manera peculiar de entender el mundo. Pero la mediocridad no puede prescindir de los disfraces y trata de ocultar por todos los medios el vacío interior. La indumentaria de los literatos integrados al orden por lo general busca reafirmar su pertenencia a una corporación, pues así como los militares y los sacerdotes se distinguen de otras castas por sus uniformes y sus hábitos, el intelectual que ansía ser reconocido y respetado fuera de su feudo se desvive por exhibir sus galones ante la chusma profana. Para reafirmar en público la superioridad de la razón sobre el trabajo manual, tanto los mandarines chinos como los clérigos universitarios de la Edad Media necesitaban diferenciarse de los artesanos. Si los eruditos medievales convirtieron en signos de estatus la toga y el birrete, los letrados chinos se dejaban crecer las uñas. Demostraban así que solo usaban las manos para acariciar pergaminos, un alarde de poltronería que marcaba distancias con las clases inferiores.

Los dandis del siglo XIX continuaron la tradición de Empédocles, pero la herencia de Diógenes, el padre de la contracultura, ejerció una influencia decisiva en el desaliño del intelectual rebelde del siglo XX, sobre todo a partir de los sesenta, cuando la revuelta juvenil imprimió un sello iconoclasta y rebelde a barrios enteros de las principales capitales del mundo: el Quartier Latin de París, el Soho de Londres, el Greenwich Village neoyorquino, el Coyoacán de México. El diletante disfrazado de artista bohemio pregona con su actitud que se ha forjado una personalidad propia a contrapelo del orden establecido. Pero cuando la búsqueda de originalidad desemboca en la creación de tribus urbanas (beatniks, existencialistas, hippies, hipsters) no crea individuos diferenciados: más bien estandariza la rebeldía. Todos los días comprobamos que un empleado de saco y corbata puede tener una vida interior más rica y menos convencional que un idiota alternativo con tatuaje en el brazo, pantalón de mezclilla roto, arracada en la oreja y melena recogida en cola de caballo. ~

(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.