Muchos sismólogos podrían identificarse con Vladimir y Estragón. En la tragicomedia absurdista de Samuel Beckett, estos dos personajes esperan inútilmente a un tal Godot que nunca termina por mostrarse; los sismólogos mexicanos –y tal vez una buena parte de la población del país– aguardan igualmente, con impaciencia e incertidumbre, al ya mítico futuro gran sismo en la costa de Guerrero.

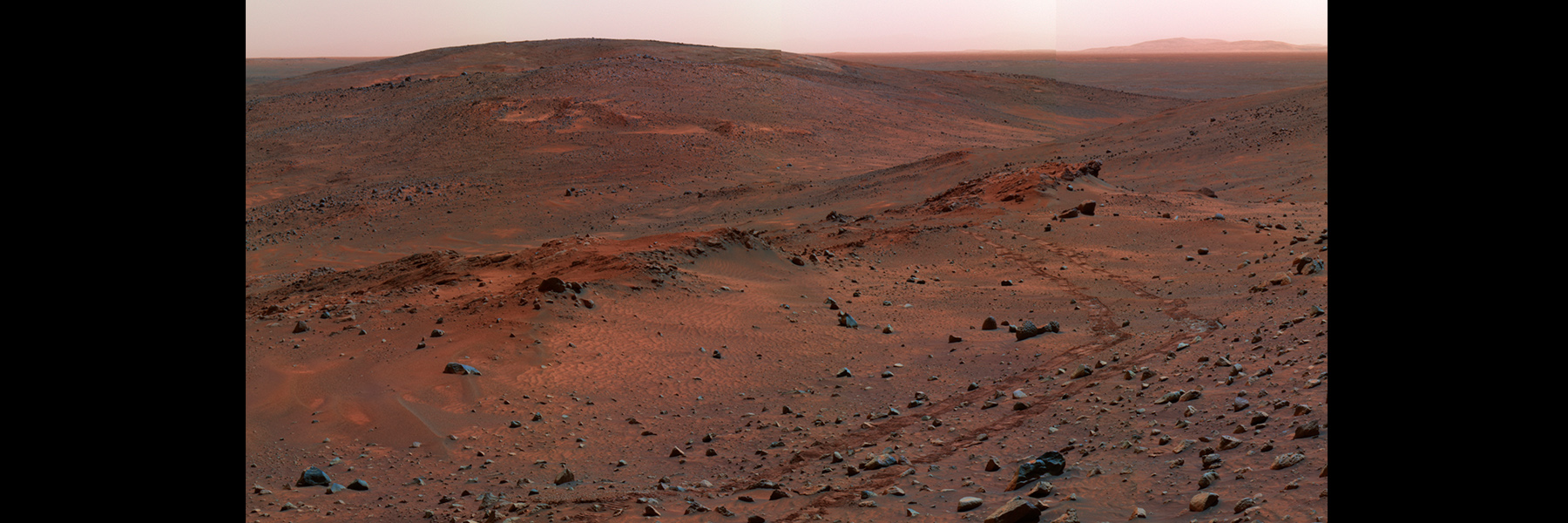

Las razones para esperar un sismo de gran magnitud en la región costera de Guerrero están bien fundadas. Sabemos que la superficie de nuestro planeta está pavimentada, por así decirlo, por grandes cascarones a los que llamamos placas tectónicas. Estas placas se mueven entre sí a velocidades de varios centímetros al año. El movimiento entre ellas, sin embargo, no es continuo. Por años, la fricción que existe en la superficie que separa a una placa de otra frena este movimiento relativo. Después de muchos años, el esfuerzo acumulado es mayor que la fricción que existe entre las placas y se produce un desplazamiento súbito, que en el caso de un gran sismo puede ser de varios metros. Este desplazamiento, casi instantáneo produce las ondas sísmicas que sentimos segundos más tarde como sismos o terremotos.

La costa de Guerrero y, de hecho, toda la costa del Pacífico mexicano, es una de estas fronteras entre placas tectónicas. La placa de Cocos que forma el piso del océano Pacífico se mueve hacia el continente a una velocidad de aproximadamente 6 centímetros al año. Los movimientos súbitos en segmentos de esta frontera de placas han sido responsables de los grandes sismos que el sur del país ha experimentado en el pasado reciente. El sismo de 1985, que tantos daños causó en la ciudad de México, tuvo lugar en la costa de Michoacán. En una amplia región de la costa de Guerrero no ha habido sismos mayores de magnitud 7.5 desde los albores del siglo pasado. Amantes de la historia recordarán que cuando Don Francisco I. Madero entró triunfalmente a la ciudad de México el 7 de junio de 1911, se sintió un fuerte temblor de magnitud 7.7. Decían sus huestes: ¡Cuando Madero entra a la capital, hasta la Tierra tiembla!

El famoso temblor que hizo caer al Ángel de la Independencia el 28 de julio de 1957, dejó en una larga franja costera del estado de Guerrero otro vacío donde la energía sísmica parece estarse acumulando desde hace muchas décadas. Vale la pena recordar que aun un ejército de sismos pequeños, como los que ocurren de manera rutinaria en toda la costa del Pacífico mexicano, no liberan la energía equivalente a la de un sismo del calibre del temblor maderista o de magnitud 8.1, como el fatídico terremoto del 19 de septiembre de 1985. El hecho que desde hace muchos años la mentada placa de Cocos no se haya deslizado es lo que lleva a pensar que en esa zona se producirá un sismo destructor.

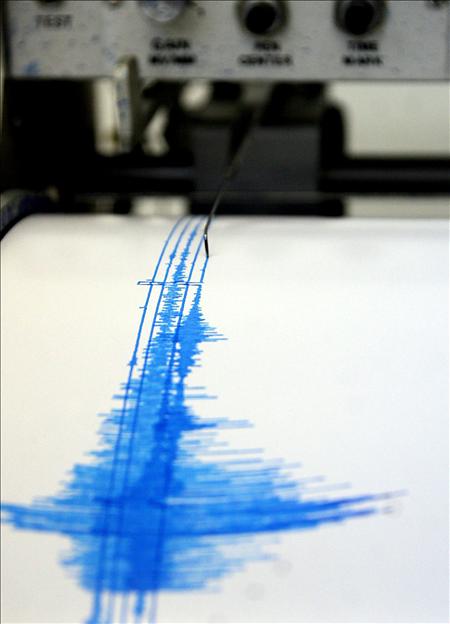

La realidad y la geología, desafortunadamente, son harto más complejas. Quienes en 1985 estábamos atentos a la sismicidad de México, al sentir los vaivenes de la Tierra que llegaron a la ciudad pasadas las siete de la mañana, pensamos casi unánimemente que el temblor responsable habría ocurrido en Guerrero –desde entonces se esperaba ya el inminente arribo de ese Godot guerrerense. Al caer las líneas de teléfono que transmitían los datos de la exigua y raquítica red de sismógrafos distribuidos entonces en nuestro país, fue el venerable anciano, pero siempre fiel y leal sismógrafo mecánico de Tacubaya, instalado en 1907, quien nos permitió identificar de manera muy aproximada la región epicentral del temblor. La magnitud que se dio inicialmente a la prensa, hay que confesarlo, fue una mera suposición. No había registros para hacer un cálculo apropiado.

A la pregunta frecuente y gastada de si habrá otros temblores como el de 1985 en el futuro, la respuesta de los sismólogos, cruda pero realista, es: sí, por supuesto que los habrá. ¿Podrán ser de una magnitud tan grande como la del sismo de 1985? De nuevo, la fría pero certera respuesta es que un próximo gran terremoto podría ser de esa magnitud y tal vez hasta mayor. Los movimientos entre las placas son inevitables y la placa de Cocos seguirá su geológico peregrinar, moviéndose lenta pero tercamente hacia el continente.

Una gran cantidad de crónicas de viajeros, informes oficiales, peticiones de fondos para reparar daños en iglesias y edificios dirigidas a autoridades civiles y eclesiásticas y memorias de acuciosos y observadores ciudadanos, nos dan fe que en los últimos 500 años nuestro país ha estado sujeto a las consecuencias sísmicas de su caprichosa geología. Aún más, nuestra historia sísmica evidencia que los terremotos más dañinos no necesariamente ocurren en la siempre culposas costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El registro histórico de daños nos enseña que hay otro tipo de peligrosos temblores en la zona central del país, que si bien son menos frecuentes que los sismos costeros y generalmente de menor magnitud, el epicentro de estos temblores está en la zona donde se han asentado la mayor cantidad de mexicanos. Desde nuestro pasado prehispánico, el clima templado y la fértil tierra de la llamada Faja Volcánica Mexicana son un imán irresistible que históricamente ha atraído a las mayores concentraciones urbanas de nuestro país.

El siglo pasado, los sismos de Acambay, estado de México (1912) y de Xalapa (1920), causaron grandes pérdidas humanas y materiales. Es un hecho poco conocido que después del temblor del 19 de septiembre de 1985, el temblor de Xalapa de 1920 es el que más vidas ha cobrado. Los aludes de lodo y roca que se desprendieron de las barrancas del río Pescados enterraron pueblos enteros. Se estima, con base en los inciertos censos de aquella época, que las pérdidas humanas pudieron haber sumado casi 800 personas.

¿Qué hacer frente a este fenómeno inevitable e imbatible? Ciertamente, la respuesta no es adoptar una actitud fatídica y pesimista. Tampoco soñar con el espejismo lejano e incierto de la predicción sísmica, porque aun si esta fuera posible, su utilidad real sería muy limitada en nuestras grandes ciudades, toda vez que evacuarlas no es una opción realista.

Nuestra única defensa es la prevención. Necesitamos saber cómo se comporta el subsuelo, conocer su historia sísmica, construir con reglamentos antisísmicos adecuados e instrumentar programas de protección civil acordes a las necesidades de la población y a las condiciones geológicas locales. Estar preparados es nuestra única defensa realista y efectiva. No hay aquí una solución fácil.

(Ciudad de México, 1952) Es investigador titular del Instituto de Geofísica de la UNAM.