Resultaría muy revelador saber exactamente en qué momento comenzamos a utilizar el verbo googlear sin ironía. ¿Cuándo decidimos aceptar que esa marca particular de motor de búsqueda significaba toda búsqueda? ¿Cómo fue que lo reconocimos como máxima autoridad y le dimos entrada en nuestra lengua cotidiana? Hoy muchos vivimos Google casi como una extensión de nuestra consciencia; más que una herramienta es un tónico para la memoria, un remedio para la ignorancia y un arma para mostrarnos informados y hasta inteligentes en cualquier discusión.

Google fue fundada por Larry Page y Sergey Brin en 1998 y alrededor de 2000 la empresa adoptó como eslogan la frase “Don’t be evil” (“No seas malvado” o más bien “No hagas mal a nadie”), a la cual volvieron el eje de su identidad y primera norma del código de conducta corporativo. Sin embargo, en dicho código no mencionan “hacer el bien” o cómo ha de definirse el mal. Hemos de entender que la idea del mal que tiene Google no se refiere tanto a la teología como a la tecnología por sí misma. Podemos entender que en este contexto es malo, indeseable, dañino o perjudicial engañar a los usuarios, traficar a sus espaldas con su información y secretos, entregarlos a los chacales del spam o a los espías de la National Security Agency a cambio de ganancias o beneficios a corto plazo. El mal al que se refiere esta empresa es ambiguo, maleable y siempre disponible para reinventarse de acuerdo con necesidades corporativas. En sus orígenes Google era imaginada como una alternativa a los vicios y abusos de otras corporaciones que en ese momento veían el ciberespacio con ambición digna de la fiebre del oro. Sin embargo, Google no se embarcó por el camino del altruismo cultural sin fines de lucro al estilo de Wikipedia, sino que fue configurando un modelo comercial extremadamente rentable y provechoso.

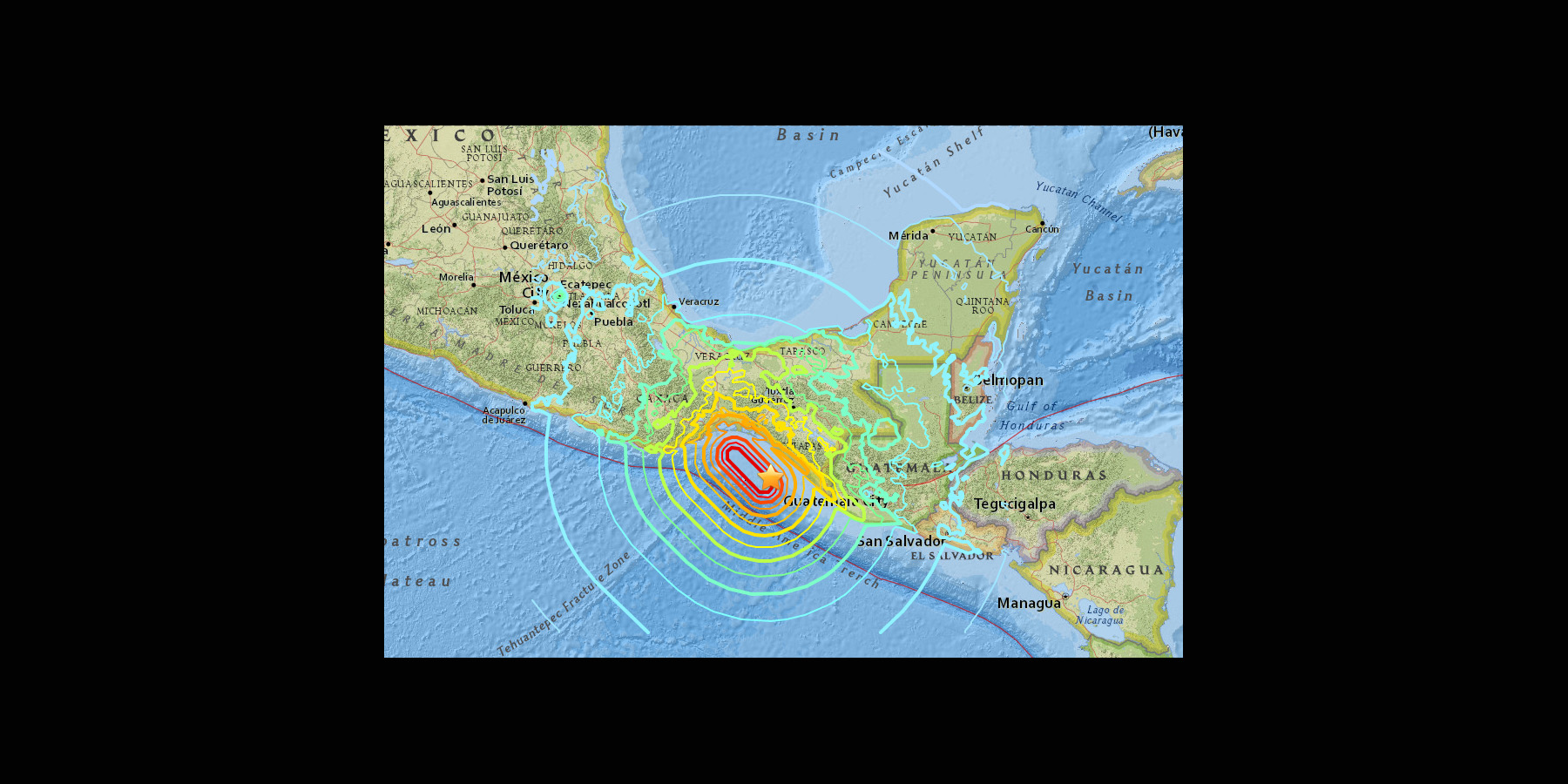

Google nació a partir de un poderoso algoritmo que aceleraba las búsquedas al clasificar los sitios por el número de páginas con que estaban vinculados y la importancia de dichas páginas. Además de su eficiencia y rapidez, su elegante austeridad lo convirtió rápidamente en el favorito de la mayoría de los cibernautas. En poco tiempo Page y Brin comenzaron a comprar docenas de empresas y ofrecer diversos productos, como herramientas para la productividad, almacenamiento de datos, procesadores de palabras, traducción maquinal y el servicio de correo electrónico más popular del mundo: Gmail. Actualmente Google tiene ganancias que se acercan a los sesenta mil millones de dólares anuales, por lo que puede permitirse soñar con conquistar el espacio, curar el Parkinson e invadir las carreteras con automóviles que se conducen solos. Y no podemos olvidar su enfebrecida carrera por capturar la imagen del planeta entero en Google Maps y Google Earth: apoderarse del mapa para controlar el territorio, pensaría alguien.

En su corta existencia Google se ha convertido en una entidad a la que adjudicamos poderes casi sobrenaturales y en la que confiamos de manera casi religiosa. ¿Cómo no hacerlo cuando ha demostrado durante más de una década ser un consejero coherente, sólido y atinado? ¿Cómo ignorar su inquietante poder de adivinar o por lo menos tratar de atinar nuestros deseos al proponer palabras cuando apenas hemos tecleado unas letras? Por supuesto que Google no tiene respuestas para todas las preguntas ni es capaz de resolver la totalidad de nuestras inquietudes, pero en general tiende a rebasar nuestras expectativas. No obstante, este servicio aparentemente gratuito tiene un costo y no se trata únicamente del hecho de que nuestras búsquedas dejan huellas que numerosas empresas y agencias pueden seguir para elaborar minuciosos expedientes de nuestros intereses, aflicciones, obsesiones, patrones de consumo y comportamiento que harían sonrojar a la Stasi, sino que a un nivel más íntimo, fisiológico, el uso de Google nos transforma y sin duda recablea nuestras redes neuronales.

El hecho de que podemos resolver casi cualquier duda y saciar nuestra curiosidad de manera instantánea frente a una pantalla y un teclado tiene un impacto en nuestras expectativas y la naturaleza de nuestros deseos. La computadora, conectada a internet, se ha convertido en un medio universal, como escribió Nicholas Carr hace seis años (“Is Google making us stupid?” en The Atlantic), el conducto por el que ahora consumimos la mayoría de la información y entretenimiento con que rodeamos nuestra vida: obras de referencia, noticias, música, video y juegos. Google ha incorporado en sí misma medios tradicionales (radio, televisión, cine), imprimiéndoles un carácter y lenguaje propio de la red de manera semejante a como ha asimilado otras herramientas que conforman nuestro quehacer, como el reloj, la máquina de escribir, la calculadora y el teléfono. Los medios tienen la cualidad de configurar nuestro cerebro y moldearlo. Las huellas más visibles de esta transformación pueden verse en el sacrificio de la concentración, la paciencia y la contemplación en pos de la comodidad y la indulgencia. Google se presenta como el director de orquesta de esta colección de herramientas/instrumentos, como el portal de acceso y la guía omnisciente que hace que la World Wide Web parezca una simple extensión del motor de búsqueda.

En su novela El Círculo, David Eggers cuenta la historia de Mae Holland, una joven que tiene la inmensa suerte de ser reclutada en la empresa de alta tecnología The Circle, un paraíso laboral donde todo mundo es estimulado para ser creativo, social y feliz; un lugar mágico equipado con lujosos dormitorios, gimnasios, fabulosos restaurantes y en donde cada día hay conciertos, conferencias y eventos a cargo de los mejores artistas e intelectuales del mundo. Mae asciende velozmente por la escalera corporativa y le toca ser testigo del desarrollo de tecnologías para vigilar todos los rincones del ciberespacio y del planeta, así como volver “transparentes” a todos los políticos y celebridades al mantener una cámara miniatura apuntada en su dirección permanentemente. El Círculo propone una ideología que sostiene que “la privacía es el robo” y los “secretos son mentiras”, una inquietante visión que invita u obliga a todo el mundo a revelar su intimidad a una empresa misteriosa y hermética que avanza poco a poco en su conquista de todo ámbito humano para establecer una feliz tecnodictadura. The Circle podría ser Google, Facebook o Amazon, una corporación ridículamente opulenta, con millones de usuarios-clientes fanatizados y delirios tecnopopulistas que fácilmente podrían degenerar en tendencias fascistas. La novela se lee como una parodia pero las resonancias con la realidad son preocupantes.

La promesa del ciberespacio en su prehistoria, es decir antes de Google, era que internet nos liberaría de intermediarios, que abriría posibilidades ilimitadas para la difusión, enriquecimiento de la cultura, la ciencia y las artes, además de que pondría en igualdad de circunstancias a cualquier individuo con las empresas y organizaciones más poderosas del mundo. El caos que reinaba en una red desorganizada y extraña era un factor que permitía la supervivencia de culturas transgresoras y subterráneas, de las cuales históricamente siempre provienen las rupturas y vanguardias. Hoy gracias a Google todo el universo digital es pop y mainstream. La era de las culturas alternativas ha quedado en el pasado analógico. Si bien la red digital sigue siendo en principio neutral (quién sabe por cuánto tiempo más), es decir que no discrimina a ningún usuario y trata toda la información por igual, los gigantes corporativos que dominan la red controlan la mayor parte de las interacciones y transacciones que tienen lugar en línea.

Hay algo inherentemente peligroso y perverso en una empresa capaz de doblegar leyes y normas éticas, capaz de presidir sobre el bien y el mal a través de la ingeniería, la programación y la mercadotecnia por su mero peso específico. Ningún gobierno totalitario ha logrado crear un sistema de vigilancia y control al que las masas se entreguen gustosas como sucede ahora. Quizá sea momento de googlear: 1984. ~

(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).