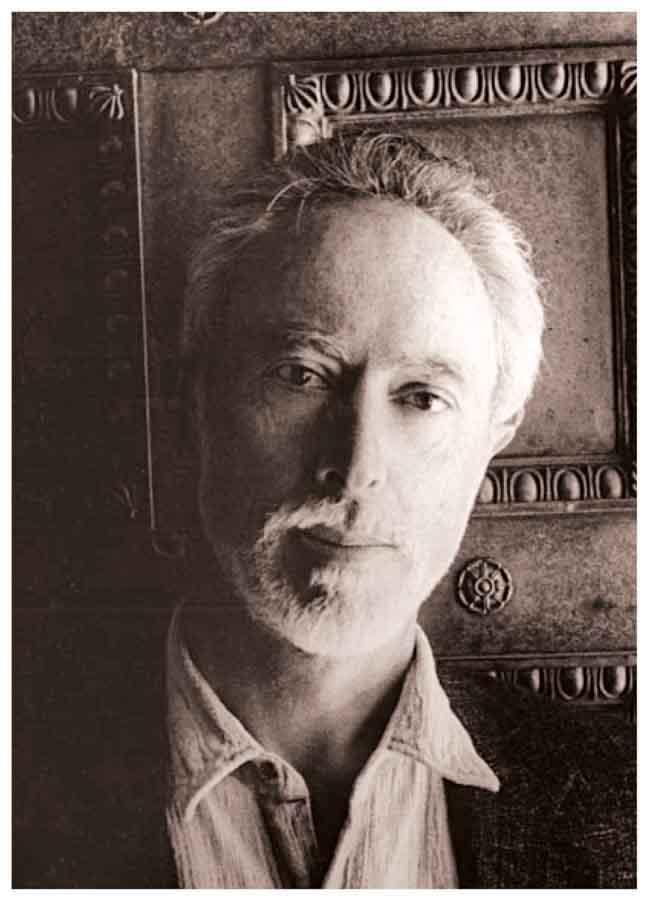

Lo conocí en 1998, durante una reunión de escritores para festejar a la querida y admirada Susan Sontag. La embajada norteamericana ofrecía una comida y, por alguna razón, él y yo llegamos temprano al lugar. Por Juan Villoro había yo leído In the Heart of the Country (1977). Fue una gota de claridad bajo el sol enceguecedor de Sudáfrica (y de México). Así que esa tarde de otoño, gracias al despiste de nuestros relojes biológicos, conocí a un novelista natural, preocupado no sólo por la censura sino por la autocensura entre los escritores, algo quizá más grave. El daño psicológico que provocan el acoso y la tortura eran temas sobre los que había reflexionado. Algunos nombres y obras conocidas saltaron de sus ensayos acerca de las libertades civiles (Giving Offense, 1996): D. H. Lawrence y El amante de Lady Chatterley, Erasmus y su In Praise of Folly, Osip Mandelstam y la oda a Stalin, A. Solyenitzin y Zbigniew Herbert. Luego me habló de la locura teórica para justificar la segregación o apartheid en las ideas de Geoffrey Cronjé y en los textos del juez J. C. W. van Rooyen (jefe de la Publications Appeal Board entre 1980 y 1990), se refirió también a los modelos de censura de André Brink, y trató de hacerme una idea de la poesía de Breyten Breytenbach.

Nadine Gordimer nos había ofrecido ya una perspectiva del sudafricano profundo, pero Coetzee lo puso en una nueva dimensión. No es sólo una metáfora útil; en realidad el flamante premio Nobel trasluce en su obra literaria la formación matemática que pocos conocen. Intenté aquella ocasión indagar si persistía en su interés por las ciencias y me contestó que no, que las había puesto en su propio gueto. Estuvo de acuerdo, sin embargo, en que constituyen la forma más útil del conocimiento, pues frente al miedo imperante y el confuso acontecer, como los bárbaros del poeta griego Cavafis y los de él mismo, que merodean en los confines del Imperio en su novela Esperando a los bárbaros (1980), al menos las ciencias ofrecen una solución.

Para Coetzee, la literatura también es parte de la solución. Quizá lo que distingue y atempera el drama de sus personajes sea su mirada analítica, capaz de documentar los mecanismos sutiles de opresión que hemos podido desarrollar los seres humanos. Mientras llegaba la señora Sontag, quien también ha escrito páginas ejemplares sobre el sufrimiento, veía al hombre de cabello entrecano, perfil delgado y mirada taciturna, y podía reconocer en él, sin serlo, al magistrado de Esperando a los bárbaros, cuyo discurrir en un escenario neorrealista es un cambio conceptual de dimensiones, un juego de topologías, puntos de vista de un creador que traza rutas donde se ha dado un análisis invisible, latente, fáctico de la realidad. Es la mirada, ya sesgada, ya subterránea y a vista de pájaro, de un espectador que mira reflejarse en su inmensidad las pequeñas cabezas de los habitantes del Imperio, atemorizados por los bárbaros que viven en las orillas de su paraíso.

Desde luego, a nadie escapa que esta novela, “universalizada” por voluntad del autor, puede ser lo mismo una alegoría del subcontinente sudafricano antes del fin de la discriminación racial que una cruel metáfora del estado en el que se encuentra el mundo luego de los ataques aéreos de 2001 en Estados Unidos. Durante nuestra conversación de 1998 le recordé las palabras del juez en su novela, quien sostiene que sólo el dolor es verdadero, lo demás puede ser o no cierto, depende de cómo y desde dónde se vea. Sonrió. Matemáticas puras. Combinatoria en tiempo real. Ecuaciones que se desdoblan en el espacio y el tiempo. Le conté que acababa de regresar de un estrujante viaje a Polonia, donde, además de haber visitado a algunos de los creadores de la realmathematik einsteniana, me había visto envuelto en un inesperado y humilde acto de contrición, en un lugar lleno de dolor y dignidad, la sinagoga de Jacob en Cracovia.

Él me habló de la impecable lógica del coronel Joll, personaje principal de Esperando a los bárbaros. Primero te mienten, siempre sucede así, primero te dicen toda clase de mentiras. Entonces les pones un pie en el acelerador. Si no reaccionan, aumentas la presión en términos geométricos. Si mienten otra vez, atomizas su voluntad. A estas alturas casi todos se quiebran. Ergo, obtienes la verdad. Las cosas, como son. El paisaje de esta novela es más bien desolador y sucede en los túneles transparentes del poder, de ensoñación pesadillesca y lógica apabullante. ¿El Imperio podría ser una medida de la incapacidad para reconocer nuestros propios errores atávicos, nuestros miedos más urgentes? ¿Es que vivimos confinados en un mundo tetradimensional para protegernos de la locura que significa el universo infinito?

Debo confesar que en ese momento no había leído nada más de él, a pesar de que había publicado la novela The Master of Petersburg en 1994 y el relato cuasi autobiográfico Boyhood: Scenes From Provincial Life, en 1997. Dos años más tarde publicó Disgrace. No fue sino hasta junio de 2003 que su nombre me volvió a sonar, luego de una animada charla con Isabel Bericat y Juan Villoro en una cervecería de Barcelona. Entonces volví tras de sus pasos. El hombre que había conocido algunos años atrás durante la comida en honor a Susan Sontag me pareció, más que nunca, el tejedor de una sutil red de claroscuros, de estilos éticos de ser; un maestro escenógrafo del azar y la necesidad, del caos determinista que rige al yo y al otro, al “ellos” y al “nosotros”.

Al fin llegó Susan Sontag. Antes de que otros invitados pudieran acercársele, ella vino hacia donde estábamos Coetzee y yo, quienes, ya de pie, esperábamos, como llevados a otro tiempo, a la señora que había pasado por las picas y había sobrevivido a ellas para contarnos su propio relato de la ira, la aflicción, el accidente y el deseo. La escuchamos alabar las plantas mexicanas, así como la sabiduría de las personas que saben de herbolaria. Luego, la reunión siguió su curso. –

escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).