A veces la crítica de cine contiene peligrosos grados de intransigencia y ceguera. Ejemplo de ello es David Denby, colaborador de The New Yorker, capaz de anotar que Kill Bill-Vol. 1 (2003), de Quentin Tarantino, “es lo que se conoce formalmente como decadencia y comúnmente como basura […] Algunas secuencias poseen una brillante elegancia visual, pero uno abandona la sala sin sentir nada. Ni desesperanza. Ni desaliento. Ni diversión. Nada”. Insensible sin duda, Denby parece desenvainar la espada del desánimo casi siempre que acude a ver una película, un prurito que se antoja indigno de un cinéfilo profesional. Así lo constata su reseña de Birth (Reencarnación, 2004), segundo largometraje del inglés Jonathan Glazer. Dice Denby:

Birth es una exploración de la inquietud tan hábil y estilizada como desalentadora, un excéntrico fantasma fílmico hecho con insólita destreza […] Quizá Glazer tiene la imaginación visual suficiente para dirigir una nueva versión de Cumbres borrascosas, pero, en su conjunto, esta cinta es una de las mezclas más bizarras de ideas inanes y talento ilustre que jamás haya visto.

Exceso de adjetivos aparte, lo que hermana las críticas de filmes tan diametralmente opuestos como Kill Bill-Vol. 1 y Birth es la insistencia en el desaliento para calificar una emoción que tal vez se le escapa a Denby entre las manos. Inquietud, eso sí, es lo que provoca la película de Glazer (1966) en el espectador sensible: una perturbación silenciosa, una conmoción similar a la de un temblor soterrado que es el alma de toda obra artística que se inclina más por lo implícito que por lo explícito. El arte auténtico, señala John Banville, es la cosa en sí y no algo acerca de las cosas aunque deba ser discursivo, girar alrededor de un asunto.

El eje sobre el que Birth gira con una perturbadora languidez en deuda con el mejor Ingmar Bergman (Gritos y susurros, Fanny y Alexander) es el luto y sus caminos secretos, uno de los cuales –quizá el menos transitado– es el anhelo de reencarnación: que el ser amado, que la esencia del ser amado regrese aunque sea con otra apariencia. ¿Qué habría sucedido si, al cabo de enterarse del falso deceso de Ulises, Penélope no hubiera tejido y destejido un sudario para Laertes y hubiera aceptado contraer matrimonio con uno de sus múltiples pretendientes; qué habría pasado si Ulises hubiera muerto en la guerra de Troya y decidido volver a Ítaca en el cuerpo de un guerrero joven? En un nivel no tan consciente esa es la pregunta que plantean Glazer y sus coguionistas, Milo Addica (Monster’s Ball) y Jean-Claude Carrière (el veterano que, entre más de cien proyectos, colaboró con Luis Buñuel en Bella de día). Luego de elegir la España canicular como escenario central de Sexy Beast (2000), debut que mostró sus virtudes de decodificador de las claves criminales, Glazer ha mudado de atmósfera y continente: ahora es una Nueva York helada el ámbito idóneo para ubicar una fábula en torno de los espectros y mecanismos de la pérdida. Los minutos iniciales asientan el timbre de sombría elegancia, de hecatombe íntima, que prevalece a lo largo de Birth: un corredor solitario atraviesa la nieve que cae sobre Central Park y la cámara fantasmal de Harris Savides lo sigue hasta que se desploma en un túnel; la pantalla se llena entonces con la figura de un bebé que flota en agua, recién salido del vientre materno: nacimiento y muerte ligados por el cordón umbilical de los azares que rigen el mundo. (Mientras alguien sucumbe en un útero artificial, alguien surge de una gruta orgánica para mantener el equilibrio.)

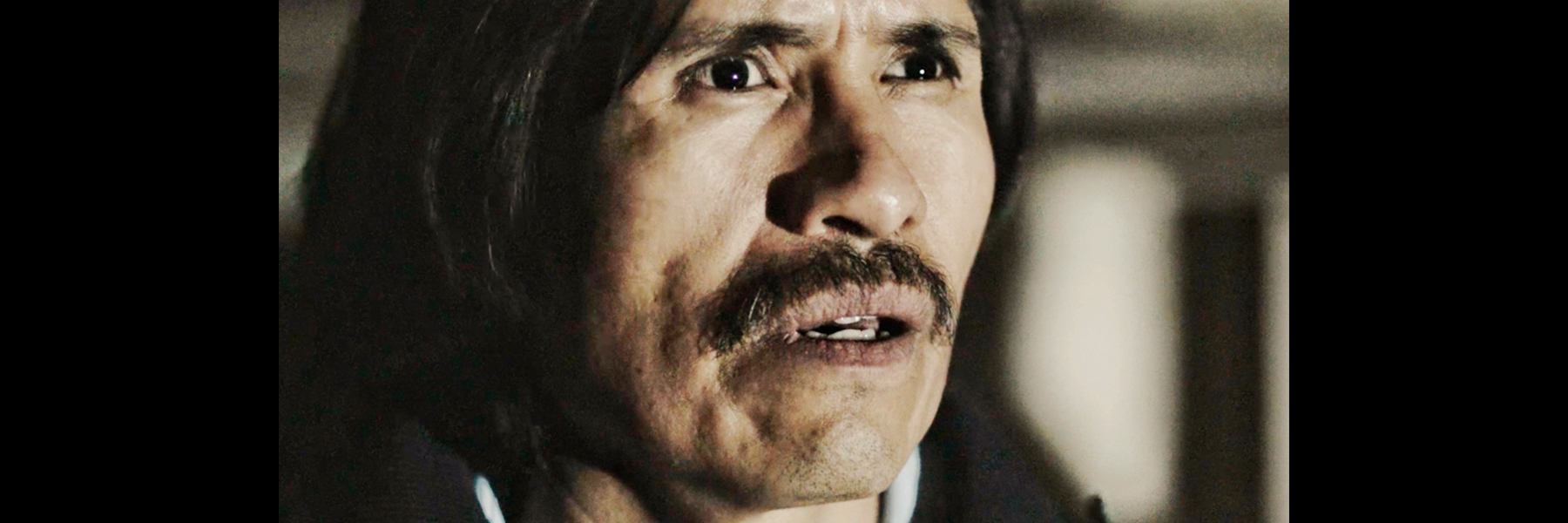

Una homérica década después, Anna, la viuda del corredor (una Nicole Kidman que evoca tanto las heroínas depresivas de Bergman como las mujeres desfasadas de Henry James), anuncia su boda con Joseph (Danny Huston) en una reunión familiar bajo la que corre un aire fúnebre; otra vez es invierno, un estado de ánimo que impera en exteriores e interiores por igual. En el festejo posterior lo ignoto o siniestro irrumpe con ecos de Teorema de Pasolini y representado por Sean (Cameron Bright), un niño de diez años que asegura ser no sólo homónimo del marido muerto sino su imagen viva: Ulises reencarnado que vuelve a Ítaca para reclamar trono y lecho. Lo que viene a continuación es un estudio psicológico a contracorriente del cine hollywoodense que explota con estilo las tomas largas, dilatadas –herencia de Stanley Kubrick, admite Glazer–, para sacar jugo al talento de la Kidman. Dos secuencias notables sirven de ejemplo. En la primera vemos a Anna y Joseph llegar tarde a una función de ópera al cabo de un enfrentamiento que culmina con el colapso del pequeño Sean; la cámara enfoca con lentitud a Anna hasta detenerse en un close up que se extiende varios minutos: prueba prodigiosa de que, en efecto, los ojos –en realidad todas las facciones– son las ventanas del alma. La segunda escena, al final de la cinta, es la contraparte de la anterior: posando con vestido de novia para un fotógrafo, una vez que el misterio parece –pero sólo parece– haberse resuelto y Sean le ha enviado una carta que cierra con un broche melancólico (“Quizá nos encontremos en otra vida”), Anna se derrumba y acaba deambulando a orillas del Atlántico, amenazando con arrojarse al mar –una estampa que remite lo mismo a Interiores, de Woody Allen, que al suicidio fluvial de Virginia Woolf–. (No en balde la Kidman interpretó a la autora de La señora Dalloway en Las horas, de Stephen Daldry.)

Verdadera caja de resonancia, Birth mueve tanto a la reflexión como a la polémica; dos de las secuencias más comentadas –una, en la que Anna y el pequeño Sean comparten la misma tina; otra, en la que ella lo besa en los labios– son apenas la punta de un iceberg cuya mole, sumergida aunque ominosa, altera la superficie de modo imperceptible. “Hubo mucha gente molesta. Fue un proceso perverso –confesó Jonathan Glazer poco después del estreno–. Pero, para ser franco, todavía podríamos estar escribiendo la película. Es un conjunto inagotable de acertijos. Añadíamos estratos constantemente.” Estratos, sí, que recuerdan los distintos matices del hielo en las antípodas del planeta o, para no ir tan lejos, en las calles de Nueva York. Acertijos que cristalizan en la imagen de una Penélope que en invierno teje y desteje el sudario de la añoranza y los deseos ocultos.

– Mauricio Montiel Figueiras