Conocí a Norman Manea en el otoño de 2003, en el Bard College de Nueva York, lugar al que me había invitado a dar un curso dentro de su cátedra de Cultura europea. Del largo período que viví en Nueva York, los días transcurridos a su lado se han vuelto indelebles en mi memoria. Recuerdo el sentimiento de respeto con el cual me dirigía a nuestro primer encuentro, en un restaurante de Rhinebeck, en las orillas del río Hudson. Manea iba acompañado de su esposa, Cella; yo, de María José. Nos llevó en coche una joven colega italianista, Nina Cannizzaro, a quien me había dirigido quizá con el temor de afrontar directamente a un escritor cuyos libros me habían suscitado gran turbación, y a quien le había tocado el mal de nuestro siglo, lo peor que nuestra Europa hubiera producido: algo funesto que él había transformado en altísima literatura. Mi comportamiento deferente comenzó a desaparecer durante las clases. Norman introducía el tema del día y después me dejaba hablar libremente, tomando apuntes rápidos, y sólo al término de la clase puntualizaba, sacaba conclusiones y propiciaba la discusión, que gracias a su carácter afable se traducía en una conversación cordial con los estudiantes.

No sé exactamente en qué momento nuestra relación formal se convirtió en amistad, que sin embargo entonces no me atrevía a declararle. Tal vez durante ciertas noches en que iba a cenar con nosotros, a comer pasta italiana en esa casa demasiado grande en medio del bosque que el College había puesto a mi disposición. Quizá fue una tarde de otoño, cuando me pidió que lo acompañara a visitar a tres señoras a las que, dijo, "quería mucho". Lo seguí. En el parque del campus hay un cementerio minúsculo en donde se sepulta a los profesores que han vivido y fallecido en aquella universidad. Norman retiró con las manos las hojas secas que se habían acumulado sobre tres lápidas dispuestas en la tierra, una al lado de la otra: Irma Brandeis, Hannah Arendt, Mary McCarty. Tal vez fue en el interior de su Casamínima en el campus (que antes había pertenecido a Irma Brandeis), una tarde en que le revelé que su amado Paul Celan, en los años cincuenta, cuando prácticamente nadie en Europa sabía quién era Pessoa, había traducido algunos poemas suyos que encontró en una revista alemana de la época. O quizá fue durante aquellas tardes en que íbamos a cenar a su casa de Nueva York, en el Upper West Side, y Cella preparaba exquisiteces rumanas, y nos quedábamos charlando hasta muy noche. Probablemente fue un día gélido de invierno en el Lincoln Center, cuando me atreví a hablar de la carnicería de nuestro siglo, del Leviatán totalitario y de sus propios libros. Me pareció que una enorme tristeza lo asaltó, de modo que nos pusimos a hacer payasadas delante de los transeúntes ateridos: él se hizo retratar en una pose de levantador de pesas imaginarias frente al cartel teatral de A man of no importance, y a su vez me fotografió en una pose ridícula. Hasta que un día me confió que su amigo Saul Steinberg sostenía que cuando se trata de amigos es necesario declararse la amistad, pues de otra forma ¿qué clase de amigos serían? Y aquel día intercambiamos una solemne declaración de amistad.

• • •

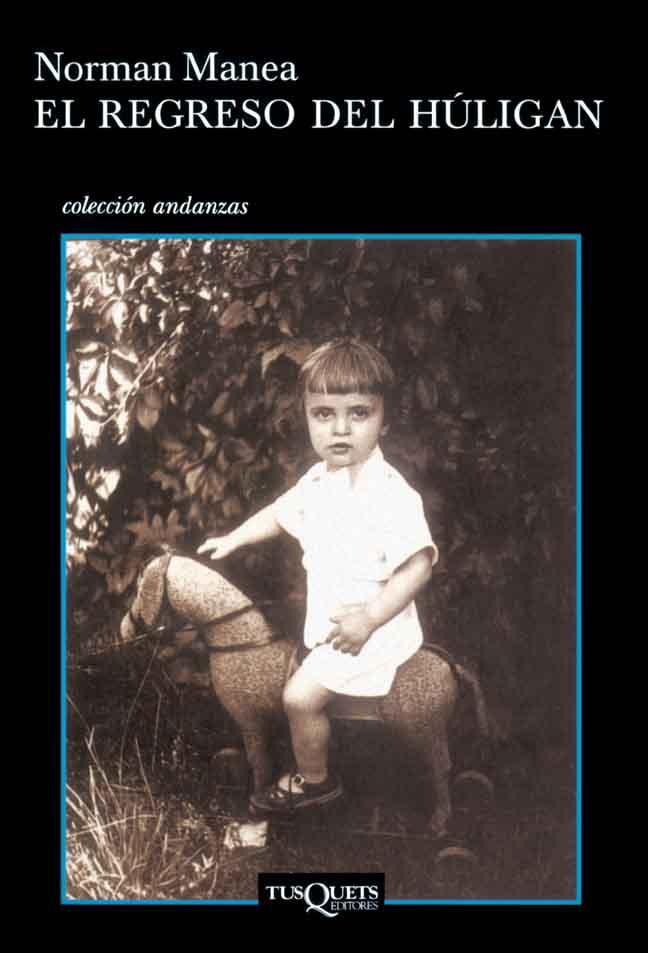

Si no fuera amigo de Norman Manea me gustaría serlo sin duda, sobre todo después de leer El regreso del húligan, un libro espléndido al que prefiero referirme como una novela. Lleva como subtítulo Una vida, pero no es cierto que se trate sólo de una vida, de un simple trazo autobiográfico. Es también Historia, reflexión filosófica, visión del mundo, viaje al interior del alma humana, alta literatura. Simplificando, diré que es la historia de un doble regreso, de un doble descenso a los infiernos: el viaje real de un "extranjero" de vuelta a la tierra natal después de años de exilio, pero también el regreso memorioso, la revisión de la propia vida. El extranjero es el Norman Manea residente en Nueva York desde hace años, que fue dos veces extranjero en su patria de origen y que aún continúa siéndolo en la ciudad que lo ha acogido tras su fuga de la Rumania de Ceaucescu, depositario de aquella condena de extrañamiento que la Historia ha impuesto al pueblo judío ("Los megáfonos ladraban reiteradamente: extranjero, extraño, anti, impuro y anti. De nuevo resultaba ser indigno para la Patria, de la cual ni siquiera mis antepasados habían sido dignos.") Extranjero y al mismo tiempo representante de la soledad del artista. ("¿Qué es la soledad del poeta?, se le había preguntado hace más de un siglo, poco después de la guerra, al joven Paul Celan, mi antepasado de Bucovina. Un número de circo no anunciado, había respondido el poeta.") La soledad del poeta como número de circo: privilegio amargo e insólito que sin embargo le permitió a Manea realizar no sólo un viaje memorioso, sino un viaje por el Tiempo al dictado de su capricho; que le permitió ser, como él mismo se define, "un turista de su posteridad", y completar, en definitiva, un viaje "en una biografía en la cual ya no existo", tal como si la cinta del Tiempo se desenrollara frente a él y todo estuviera en el mismo plano, en una suerte de futuro anterior metafísico.

"Erkennst du micht, Luft, du, voll noch einst meininger Orte?" "¿Me reconoces aire, tú que aún estás lleno de lugares que alguna vez fueron míos?" Quizás este verso de Rilke podría ser la provisión para el viaje que afronta el Yo que narra en este libro. Un viaje fundado en la incertidumbre —diría en el temor— de reconocerse y ser reconocido por un pasado que arde como una brasa en el recuerdo y que el regreso podría reavivar como una llama devoradora. ("¿Evitar la visibilidad como Schlemilhl? ¿Sin sombra, sin identidad, aparecer solo en medio de la oscuridad? Entonces, probablemente, dialogaría con naturalidad con los muertos que me reivindican.") Al modo de Virgilio, el descenso al Hades comienza, y con él la invocación de los fantasmas y el consecuente diálogo con los muertos. Se trata de los parientes tragados por el campo de concentración nazi al cual pudo sobrevivir el pequeño Norman, y en realidad toda una muchedumbre de personas —tíos, tías, primos, amigos, conocidos— que poblaron aquel pequeño mundo cosmopolita de su Bucovina natal, durante la época de la dictadura fascista de Antonescu, protagonistas de ese mundo judío de la Mitteleuropa que también se deslizan por las novelas de Isaac Bashevis Singer y de Bruno Schultz, pero que en Manea pertenecen a la memoria póstuma, y que poseen la cadencia doliente y fúnebre de La clase muerta de Tadeusz Kantor. La memoria póstuma, sin embargo, signada por la Muerte y por lo Irreversible, una vez que recibe la gracia de la poesía, paradójicamente parece superior a la muerte misma, como si de algún modo pudiera anticiparla y volverla vana. Acaso solamente un desconsuelo infinito, una mirada que se posa sobre los grandes cementerios bajo la luna, allí donde yace su gente, su familia y su pasado, puede sugerir, a un escritor que tenga la fuerza suficiente, la "duplicación" de aquello que ya ha sido, de meterle una zancadilla al tiempo o hacer cabriolas con él, como si la escritura estuviese animada por un espíritu salvífico, una especie de "Ello" de Groddeck que nada de lo real puede capturar, entre otras cosas porque la realidad que ha vivido Manea, y de la cual ha escapado dos veces, no parece racional.

Así podemos asistir a un "Principio antes del principio" (tal es el título del capítulo) o a un "Pasado como ficción" (es el subtítulo) donde el recuerdo del autor se remonta hasta antes de que él pudiera tener recuerdos, para rememorar el encuentro y el noviazgo de sus padres. Al estilo del filósofo chino que pregunta "¿Qué aspecto tenías antes de que tus padres se conocieran?", Manea "recuerda" un día de julio de 1932, durante el trayecto que unía dos localidades pequeñas de Bucovina, ese momento en que un joven que será su padre se encuentra, con cierto embarazo, ante una muchacha gentil que será su madre. Y tan nítido es su recuerdo que poco importa si en aquel verano de 1932 él no estaba presente. Ahora está. Ha logrado, como él dice, "subirse a la diligencia que programaba su destino". Tal vez, más que seguir la suposición del filósofo chino, ha "obedecido" a otro verso de un poeta amado, siempre el Rilke de Los sonetos a Orfeo: "Adelántate a toda despedida, como si la hubieras dejado atrás, / como el invierno que se está marchando."

En este viaje virgiliano la presencia más poderosa no es Anquises, sino la madre. Un espectro que ya se asoma desde el comienzo del libro, cuando el Yo que narra está solo en una calle del Upper West Side de Nueva York, imaginando un viaje a la Rumania poscomunista. Es una mujer vieja vestida de manera humilde, con una bolsa en la mano, un espíritu salido de la nada que se ha concretizado en un mundo que no le pertenece. Uno de los capítulos más memorables dedicados a la figura materna se encuentra en el capítulo "La lengua errante": es el recuerdo de una noche en que ella, recuperándose en el hospital, empieza a hablar en un extravío lingüístico irrefrenable y sonámbulo, "una suerte de hipnótico desfogue doloroso, en una lengua errante. La voz de un oráculo ancestral exiliado, que arranca a la eternidad un mensaje a ratos morboso, perverso, a ratos apacible e indulgente: excentricidades de una fonética bárbara, sectaria, que electriza la oscuridad. Se diría un dialecto alemán u holandés, envejecido o endulzado por un languidecimiento patético, con inflexiones eslavas o españolas y de sonoridad bíblica, un cieno lingüístico que ha recogido y transportado consigo afluentes de todo género. La vieja le cuenta a los antepasados y a los vecinos y a ninguno los episodios de la peregrinación: monólogo que se transforma, cada tanto, en lamentos y trepidaciones en los que no se sabe qué tanto pueda ser broma o herida. ¿La odisea de la peregrinación, el pánico del amor, el mandamiento de la divinidad, el temor del presente? La noche sólo consiente instantáneas codificadas, espasmos indescifrables de lo desconocido." La lengua errante: la historia del pueblo judío en pocas líneas extraordinarias.

Pero las personas que pertenecieron a la Rumania de Ceaucescu tal vez son fantasmas aun más escalofriantes que los de aquella Clase muerta que sufrió las atrocidades de la Historia: individuos que para sobrevivir cedieron a la delación, al pacto, al consentimiento, o incluso se sepultaron a sí mismos en una muda y desolada resignación. Y al reencontrarlos, todavía vivos, en el viaje real de regreso —donde la tranquilizante figura del presidente del Bard College, el director de orquesta Leon Bolstein, funge de cicerone—, parecen más muertos que los muertos. El libro de Manea es asimismo una denuncia severa a algunos países del Este que, proviniendo de una dictadura, simplemente se han dado un rápido barniz de democracia, como es el caso de la Rumania actual, donde los colaboradores del neurótico conducator comunista, o incluso elementos de su policía secreta, hoy formal y democráticamente "renovados", mantienen en su país afinidades profundas —cuando no vínculos estrechos— con la ideología fascista de la Rumania de Codeanu, de Antonescu, de las Guardias de Hierro, con aquel nacionalismo racista y antijudío que produjo a los húligans subversivos de la época y que, a su vez, fue uno de sus engendros. El húligan es la figura fanática e incondicional de la violencia, concebida por Mircea Eliade y por otros teóricos fascistas que no pocas veces, al emigrar de Rumania antes del régimen comunista, consiguieron rehacerse una virginidad en Occidente, y con los cuales Manea es implacable.

El regreso del húligan desmiente a aquellos que querían en Manea a un escritor ajeno a la política, casi ascético, como si él viviera en un mundo esterilizado y distante. Al contrario, se trata de una novela fuertemente política, pero en el sentido más alto del término: una novela sobre la ética de la política, sobre las razones —o la insensatez— de la Historia. Sobre todo es un gran homenaje a la lengua, el rumano, en la que él tercamente continúa escribiendo después de tantos años de exilio, pues para el tipo de escritor que es, extranjero en cualquier parte, inclusive en la hospitalidad de Estados Unidos, que irónicamente define como "el Paraíso", la única patria verdadera es la lengua. Un escritor —ésta es la lección— pertenece sólo a sí mismo y a la propia lengua: esa concha de caracol es una morada que la Historia más adversa, la vida más trágica y el exilio más lejano no pueden rasguñar siquiera.~

Traducción de Luigi Amara