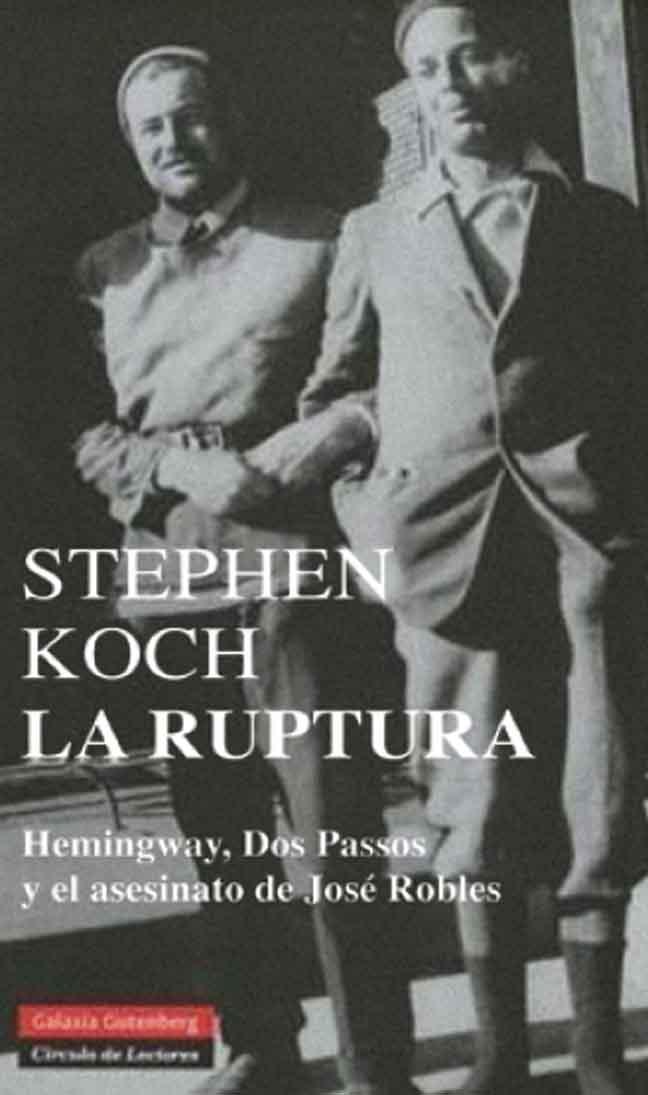

* La presente reseña crítica está basada en la edición inglesa del libro de Koch (The Breaking Point: Hemingway, Dos Passos, and the Murderer of José Robles, Nueva York, Counterpoint, 2005, 308 pp.)

I.

Una corriente de alta tensión sacude las mejores páginas de este libro, una corriente que, al tocar nervios sensibles, provoca sobresaltos reiterados –en especial si el lector pertenece a la raza intelectual. Se comprende que así sea. Su propósito central es repasar, y recrear, algunas verdades amargas y muy vergonzosas que se sucedieron a lo largo de la historia de la subclase intelectual en el siglo XX. Y, dígase de una vez, que tales verdades se reúnan, se analicen y se ilustren en un espacio no muy extenso, eficazmente organizado y con el apoyo de investigaciones y documentos, amén de licencias de estilo que, desde las fuentes anfibológicas del thriller, entremezclan el ensayo, la ficción y la biografía, es acaso el acierto mayor de Stephen Koch, su autor. Una intención segura de sus convicciones y sus voluntades, que en cada capítulo sabe a dónde quiere llegar y qué es lo que página a página debe asentarse, gobierna aquí con resonancia fiera, mandona. También se comprende esta premeditación sin concesiones. Lo que destaca en el esfuerzo de Koch –y ello se abre paso a medida que se avanza en la lectura– es que el personaje principal, el narrador, sí, el que se encarga de articular las alternancias y los fragmentos, el que distribuye y organiza el material, el que observa y comenta, es el propio Stephen Koch, vuelto figura nuclear razonadora. Koch es, antes que nadie, antes que el lector y antes incluso que sus protagonistas incidentales, quien expone y enseña un aprendizaje personal que es sentimental, es intelectual y es político. Hay que asignarle a tal registro privativo, a un tiempo pesquisidor y perseverante, que además solicita su pronto reconocimiento por el lector como parte del discernimiento de una recta estrategia lectora, los méritos que le corresponden. Desaloja las medias tintas componedoras y rescata para sí los valores fundadores del ensayo clásico: la entrega íntegra de la persona que escribe, su búsqueda de una congruencia entre la palabra visible y el juicio interno y unas apuestas por pareceres impugnadores. Así, y través de estos trámites, la pieza se propone ser un ejercicio –tremendista, irónico, conmovedor, crítico– de higiene mental y profilaxis ideológica. En este sentido, Koch permanece fiel a sus demonios: La ruptura. Hemingway, Dos Passos y el asesinato de José Robles es en gran medida la prolongación necesaria de su anterior El fin de la inocencia: Willi Müzenberg y la seducción de los intelectuales (Barcelona, Tusquets, 1997).

II.

Vayamos por partes. Double Lives era un recuento pormenorizado del submundo clandestino de los servicios secretos de la Europa del medio siglo pasado, infestado de agentes dobles y matones mercenarios, y su hilo conductor consistía en historiar el adoctrinamiento ideológico y la seducción propagandística a que eran sometidos –con consentimiento cándido o maligno– los intelectuales por parte de una Komitern que se esparcía invasora por el continente con el fin de favorecer la expansión del comunismo. Este La ruptura ahonda en aquel submundo sin adentrarse en ramificaciones estorbosas, concentrándose en una serie ceñida de planos que se superponen, convergen y mutuamente se complementan. El paisaje físico y metafísico es aquí el de la España de 1936-37, la del legítimo gobierno republicano, el alzamiento militar franquista y la Guerra Civil -y, como background la indiferencia de las grandes democracias (Inglaterra, Francia, EU). En una secuencia de intensidad dramática creciente y de resonancias trágicas, sus intérpretes principales son Ernest Hemingway y John Dos Passos, por entonces estrellas literarias ascendentes y amigos cercanísimos a quienes la desaparición de José Robles (un español de izquierda, de raíces aristocráticas y funcionario de la República al que se arresta en su casa en una noche de la primavera del 36 para más tarde ser ejecutado: pre-texto argumental que se tornará texto central) primero irá distanciando y luego separará sin remedio. “You think for a long time you have a friend and then you haven’t” (“Piensas por mucho tiempo que tienes un amigo y resulta que no”) –comentaría un desengañado Dos Passos a posteriori. Escenario, actores y asunto, pues, graves y prestigiosos.

Ya pertenece a nuestra historia cultural el hecho de que España atrajo, en esos sus trances trágicos, y tanto por el espejeo simbólico de su conflagración como por las estrategias propagandísticas de republicanos y nacionales, unos y otros a la búsqueda de reconocimiento legitimador y de apoyo económico de las democracias neutrales, a una cantidad sin precedente de artistas, intelectuales y periodistas. Según el historiador Antony Beevor, “sentimientos clasemedieros y una urgencia por sublimar una identidad privilegiada en la lucha de clases hacían que estos intelectuales fueran potenciales reclutas ideales para las autoridades comunistas”. Algunos llegaron como corresponsales de guerra, otros como voluntarios y brigadistas solidarios y otros más como invitados por asociaciones, organismos y sindicatos encargados de promover un antifascismo activo (y a menudo un protocomunismo disfrazado) que se manifestó bajo la consigna genérica de “libertad por la cultura”. Casi todos ellos obedecían una común motivación: “la fascinación que ejercía un conflicto de alcances épicos comprometido con las fuerzas básicas de la humanidad. […] España era vista como el campo de batalla donde se decidía el futuro” –como resumiría el citado Beevor. Casi todos ellos, también, fueron sacudidos por una conmoción espiritual: la que provocaba el choque entre ideología y moral, arte y propaganda, democracia y autoritarismo, objetividad y parcialidad. Casi todos ellos comprobarían, por fin, y de una manera o de otra, que la conciencia y la honestidad individuales son las primeras víctimas en sucumbir en situaciones convulsionadas. (Y, entre ellos, por cierto, un mexicano de apenas veintitrés años, que respondía a las señas de Octavio Paz, y que se contaría entre los pocos en entrever los equívocos éticos ocultos en el fragor y en distanciarse de lo que entonces era políticamente correcto sin rebajar su adhesión fraterna.)

Stephen Koch comprendió que la relación entre Hemingway y Dos Passos ilustra estas cuestiones con cabalidad. Hemingway es un individualista que confía sólo en el esfuerzo personal, que busca desde una patología agresiva el cumplimiento de su destino como artista, que detesta de verdad el fascismo y que, quizás por lo mismo, no tiene reparos en aceptar y sancionar las estrategias sectarias que montan los miembros del Komitern y sus seguidores españoles. Sus problemas de conciencia abarcan sólo a medias lo social y lo político. Dos Passos, por su parte, es un hombre de estructura psicológica dubitativa; su cercanía con las posiciones anarquistas catalanas se acentúa con el tiempo y la desaparición sin resolver de José Robles, su amigo de juventud, lo hará desconfiar más y más de la rectitud de la corriente ideológica que gobierna los comunistas en particular y de quienes apoyan la causa republicana en general. Día llegará en que Hemingway, en una reacción que comparte motivos de vanidad personal y de celos literarios, pero también de desdén hacia una forma de ser que le parece pusilánime y frágil, premeditadamente, brutalmente, como parte de una conspiración malévola pergeñada por los estalinistas, en complicidad con las periodistas Martha Gellhorn y Josephine Herbst, hará saber a su amigo que Robles fue ejecutado por los comunistas por haber éstos descubierto que era un “espía fascista”. Hay todavía un paso más en Hemingway: acusa a Dos Passos de vacilar en su sostén a los republicanos. Para ambos, un sistema de afectos se derrumba. En el tránsito, algo íntimo se rompe para siempre en Dos Passos, que más tarde encaminará sus preferencias ideológicas hacia la derecha; Hemingway escribirá Por quien tocan las campanas –y acabará suicidándose. Recordemos que siempre hay dos personas: una que vive y la otra que crea. La “servidumbre voluntaria” que manifiesta esta historia por parte de Hemingway, y el terrorismo, la calumnia y el oportunismo que son sus figuras dominantes, constituyen para Koch una metáfora y una réplica de las que proliferan en el interior del propio acontecer revolucionario español. Y algo más: para Koch, que tenazmente se concentra en la inmensa sombra que proyecta la Unión Soviética en el acontecer español, el Frente Popular que conducía a España (“the dominant force sweeping trough all the democracies was an essentially leftist wave of political opinions known as the Frente Popular”) (“la fuerza dominante que barría por todas las democracias era una ola de opiniones políticas esencialmente izquierdistas conocida como el Frente Popular”), y dentro de él los comunistas que lo impulsan obedeciendo a los mandatos estalinistas y como método para hacerse con el poder total, son en gran medida los responsables mayores del fracaso de la República. La versión, voceada durante años, de que la URSS –madre patria del proletariado– ayudó a la República legal es, para él, algo más que una imprecisión: es una superchería. En el mismo sentido que su hipótesis anterior, añade a cierta altura, tensando sus pareceres, y al referirse a las contribuciones de Hemingway y Dos Passos al movimiento “modernista”, que “maybe the modernism was not dying from mere inanition. Maybe it was murdered. Murdered in the Terror. Murdered in the camps. Murdered on the dictator´s desk” (“tal vez las vanguardias no estaban muriendo de mera inanición. Tal vez fueron asesinadas. Asesinadas en el terror, en los campos, en el escritorio del dictador”). Koch tampoco acepta la otra observación ortodoxa, la que culpa a las democracias de precipitar la derrota de los republicanos; para él, el embargo de armas respondió -a veces con mucha hipocresía- al miedo que inspiraban Stalin, Hitler y Mussolini.

III.

Estas experiencias que Hemingway y Dos Passos personifican en La ruptura tienen, por lo demás (y no conviene dejar de subrayarlo), un idéntico origen. Obedecen con puntualidad al fenómeno, típico de las épocas afectadas por la pérdida de una seguridad ideológica, que se conoce como conversión –religiosa antes, ideológica en los tiempos españoles y posteriores. Un fenómeno de connotaciones psicológicas y morales que, en un trance que suspende las facultades anímicas y participa por igual de la hipnosis y de la amnesia, como si de una epifanía extática se tratara, revela a los implicados una nueva dimensión de su destino y de sus creencias y los sitúa, mágicamente, en el corazón palpitante del mundo, en una efectiva casa-mundo (y recuérdese que España fue, en efecto, entre 1936 y 1937, un gran centro vital). A partir de ese parteaguas, que puede instrumentar un cambio de signo positivo o negativo con respecto a las convicciones o las causas anteriores del converso, el fanatismo y la tarea misional, envueltos en medias verdades, calumnias y crímenes, cuando no en ingenuas o retorcidas “servidumbres voluntarias”, se volverán partes constitutivas de un proceso perturbador. George Orwell, que en sus fogueos de la post Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil pasó por una suerte de travesía del desierto en estas cuestiones, y que más tarde reflejaría los principales avatares que definen el mecanismo de conversión, expresó en un poema temprano con exactitud sus extremos: “between the priest and the commissar” (entre el cura y el comisario) –para añadir de inmediato lo que en su caso es una resignada confesión melancólica: “I wasn’t born for an age like this” (“Yo no había nacido para una época así”). Una literatura a un tiempo torva y rica (y, en sus ejemplos más bastardos, oprobiosa), que va desde La esperanza de Malraux a Los cementerios bajo la luna de Bernanos, pasando por el poema “Spain, 1937” de Auden y los textos de Gide, Saint-Exupéry y Spender, ofrece el canon testimonial de estos trastornados transcursos.

A su manera, La ruptura se suma a ese canon extenso. También se suma a la revisión de la Guerra Civil que numerosos historiadores llevan cabo en estos días, ya exentos del compromiso coyuntural y con los nuevos datos que aporta la apertura de archivos hasta ahora vedados. El presente de las cosas pasadas se hace activo, acucioso. Pero, sobre todo, el libro se suma a ese canon porque su autor, mientras desmenuza con paciencia de entomólogo su material, no deja de susurrarnos algo que pertenece a una sinuosidad sui generis: que los heroísmos y las vilezas que aquí se cuentan –ironía de la propia ironía que mucho convoca el jeroglífico perplejo– alcanzan una estatura atemporal al disolverse en el artificio que es el arte. Que así ocurra no disminuye las responsabilidades personales en las que pueden haber incurrido quienes tuvieron una participación activa en la historia –y en la Historia, así, con mayestáticas mayúsculas.

IV.

Unas consideraciones últimas para terminar. Ahora sabemos que la España de la conflagración teatralizó, más que la ruptura de una por lo menos equívoca continuidad histórica europea, un turning point, un episodio crítico y crucial del desarrollo político del siglo. En efecto, la Guerra Civil que se engendró, y que tanto parece haber sido deseada por los dos bandos en pugna, adquirió de pronto una dimensión singular: en el contexto europeo simbolizó el enfrentamiento entre los Estados fascistas y las democracias y, a partir del ingreso en la contienda de la Unión Soviética, se reforzó el efecto de polarización –caro a las ambiciones de José Stalin– entre derecha e izquierda, entre católicos y laicos, entre reacción y vanguardia. Más: fertilizó la creencia, tan de reverberaciones sensitivas, de que en España encarnaba, crudamente, descarnadamente, la para muchos inaceptable intrincación entre guerra y política; a tal situación límite respondió un coral eco universal impetuoso que sería sin duda atizado, en sus resortes sensibles, por el pacto de “no intervención” de julio de 1936, que convirtió un conflicto nacional en un conflicto internacional. La aparición de la novedad radical que representaba el estalinismo, con la intrusión del Partido-Estado de la Unión Soviética y su búsqueda de una hegemonía comunista destinada en la ocasión a colonizar los engranajes de la administración, el ejército y la policía, y que se interesó en alimentar fatalmente las contradicciones y los enfrentamientos entre las distintas tendencias del gobierno republicano, redondearía un cuadro psicológico y social marcado por el pánico, la intolerancia y la lucha de clases. No sorprende que España, con su propia historia crispada a cuestas, se erigiera como una frontera entre el pasado y lo porvenir, como un momento de transición que reclama urgentes opciones políticas y morales; por tales caminos, en los que se cuela inevitablemente la proyección que los hombres hacen de sus crisis individuales en la historia, el país se convierte en una tipología –en un prototipo y en un modelo que reúnen en su más alto grado unas características peculiares. Una tipología hecha de formas investidas de una trascendencia que las sitúa en un más allá de la historia –unas formas que devienen parte de un hábito mítico. Uno de los atractivos de La ruptura es que denuncia esa mitología (y esa mitomanía: una cosa lleva a la otra) que ha arraigado en una ancha zona de lo que se llama el inconsciente colectivo, y que tanto ha contribuido a cultivar y difundir la leyenda de una Guerra Civil recubierta de magia y fábula, impoluta en su elevación al limbo totémico del romántico heroísmo intelectual, y sin mácula de intemperancia ideológica o de abuso de la premeditación política. En otros términos: La ruptura querría, en su despliegue magnéticamente exasperado, mitigar y reemplazar los mitos supersticiosos por pruebas y certezas, por alegaciones y purgaciones. Por sus pruebas y sus certezas, sus alegaciones y sus purgaciones. Dicho sea sin ánimo condenatorio. ~

(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).