Tendría catorce o quince años. La poesía inteligible para mí no era lo más abundante en casa: recuerdo a Carducci, Manzoni, D’Annunzio. Había leído a Delmira Agustini y a Juana de Ibarbourou, me llegó Poe, traducido, y me fascinó: escribí algo lleno de carámbanos y nieve y algún trineo, todas cosas nunca vistas. Durante una semana corregía, pasaba en limpio. Esa actividad me tenía encantada. Luego lo rompí, prudentemente. Pero en realidad, antes, en el sexto año de la escuela nos habían dictado un poema de Gabriela Mistral. Por ser breve, la maestra lo creyó sencillo, no lo explicó y yo no entendí nada. Todo me parecía muy vago, pero no sabía cómo preguntar lo que no entendía. Un año después seguía dándole vueltas, siempre intrigada. Empecé a entrever un escenario, alguien que sufría y hablaba de su dolor… Vi el poema como un espacio de misterio que la paciencia podía aclarar, a solas, una provocación mediante la cual algo importante surgía, me enriquecía, y así empezó mi interés por algo cuyas reglas todavía ignoraba.

Te tocó el final de una era declamatoria, cuando la gente recitaba poemas con teatralidad.

Mi escuela, pública y laica, era muy buena, la dirigía una tía mía. Solo padecí a una señora que tenía un instituto de declamación y cada tanto iba a transmitirnos su “arte”. Yo prefería las menos prestigiosas clases de latín, que elegí en vez de inglés. Ambas eran opcionales. Opté por miss Shalita, que me dejó una buena base para las lenguas latinas y me libró de miss Effie, que, obstinada y catastrófica, reapareció en el liceo. Le debo haber tenido que lidiar con su lengua, ya adulta.

Años después, la entonces célebre Berta Singerman recorría América con voz, brazos y manos, cabellera y ropa, todo tremolante. No sé qué me dio por ir a oírla en su aparición en el Teatro Solís, todavía no estropeado, como hoy, por la codicia y la ignorancia: por “modernizarlo” afectaron su estilo y, lo que es peor, su acústica perfecta. Resistí dos poemas. Por no perturbar el arrobo de los inocentes me escapé en puntas de pie. Así bajé la espléndida escalera. Pero casi al llegar al foyer, uno de mis tobillos, harto de mi discreción, falló y me precipitó por los tres últimos escalones. Nunca más incurrí en recitadores, excepto con Gassman. Diría que los sufro. En cambio recuerdo las buenas y discretas dicciones de Alberti o de Juan Ramón Jiménez, a Unamuno en un disco leyendo sus “Ruinas perdidas en campo”, en fin, a muchos prudentes lectores de su propia obra.

En “Pensamientos propios” escribiste que “la poesía busca sacar de su abismo ciertas palabras que puedan constituir el tejido de cicatrización en el que todos andamos sin saberlo”. Similar a lo que Platón decía de la filosofía: no un saber abstracto ni una disciplina de especulación para iniciados, sino curación.

Muchas veces un poema nace sin una finalidad definida, pero sí de una necesidad, sin la cual no es admisible. Esa necesidad puede deberse a una debilidad o a una fractura nuestra que busca en la escritura un auxilio, un fortalecimiento: esa curación que Platón intuía. En cuanto a las palabras, no todas tienen la misma fortuna: algunas empobrecen por desuso o vulgarización. Pero una coherente aproximación inusual a otras o el recurso a su etimología puede restañar esa pérdida. Ellas nos retribuyen: nos dan el auxilio que buscamos en la escritura y a la vez un estilo, supongo.

Has dicho que durante algunos fines de semana en Montevideo ayudabas en la impresión de tu primer libro, La luz de esta memoria (1949).

Amanda Berenguer y José Pedro Díaz tenían en el garaje de su casa una imprenta a la antigua. Los sábados o los domingos se organizaba una reunión de amigos, trabajábamos en la impresión desde temprano y al final tomábamos el té. En un mueble que llamaban “el burro” había varias cajitas que contenían los tipos, y en un pequeño bloque de madera uno los iba acomodando; cuando armabas una frase tenías luego que mirarla en el espejo porque, claro, estaba al revés, y resulta muy fácil confundir una b con una d. Mientras alguien componía la página, alguien más se encargaba de que el plato de la impresora estuviera perfectamente nivelado para que no quedaran partes demasiado oscuras, y así se nos iba el día entero. Era un proceso muy lento, minucioso, y había que repetirlo para cada hoja que se imprimía. Lo hacíamos casi como un juego, sin nadie que nos apresurara.

Hicimos también una edición un poco más lujosa de este libro, y guardé muchos ejemplares en un clóset. Pasó el tiempo y a ese clóset fue a dar una damajuana llena de Chianti, y ahí estuvieron durante años, los libros abajo, el vino arriba, hasta que en algún momento la damajuanita se rajó y los libros quedaron todos manchados. Creo que fue mucho más lamentada la pérdida de la damajuana.

Comienzas Léxico de afinidades (1994) con la palabra “abracadabra”, y te preguntas hasta dónde alcanza realmente su poder. Una palabra que es llave y abre puertas debe recordar que es humilde, que se oxida. El poder y la debilidad de la palabra. Has dedicado tu vida a la escritura y has comprobado esta ambivalencia. ¿Te reconoces en este vaivén de confianza y duda en la palabra?

Quizá la confianza esperanzada sea lo primero y después llegue la duda, la necesaria duda. Si un día esta faltara, sin duda ocurriría algo desastroso, para mí, claro, porque habría suprimido una segunda parte, no menos creadora: la de la desconfianza en mí, no en la palabra.

Casi al final de El abc de Byobu hay un grupo de aforismos, uno de los cuales dice: “Cómo ha de fatigarse el espejo, siempre al servicio de nuestra inane superficie.” ¿El yo cansa?

¿El yo es superficie? ¡Cuántas capas debe tener el yo! ¿Y qué espejo podría revelarlas? Supongo que imaginé un espejo humanizado, tolerante pero ya harto de su pasiva función de reflejar no profundidades sino una superficie.

En tu prólogo a las Cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, que tradujiste, dices que en el siglo XVII había en el aire un afán analítico de las pasiones y los sentimientos. Trasladando esa idea a tu poesía, ¿crees que hay ciertas pasiones o sentimientos que cristalizan más a menudo en tu obra?

Quizás el siglo XVII y sobre todo el XVIII organiza como rasgos generales los que antes aparecían como conmovedoras expresiones de un individuo aislado. Pienso en los personajes que en el Quijote ofrecen su historia como un caso ejemplar, insólito. Hoy muchos compartimos en mayor o menor grado sentimientos y pasiones normales. Los monstruos comparten otros. Como no me he sometido ni a la cirugía cosmética ni al psicoanálisis –que concluye, sospecho, en una complacencia o al menos tolerancia de todo lo propio– no me tengo muy clasificada. La poesía no puede estar exenta de las reacciones que uno tenga, pero preferiría que ellas no me la gobiernen.

En tu ensayo sobre la poesía de Enrique Casaravilla Lemos, uno de los raros del Uruguay, subrayas su “voluntad de no incurrir en el halago de los sentidos, en las ampulosidades retóricas que equivalían a las vitrinas de la época con su acopio de miniaturas y porcelanas meramente ostentoso”. ¿Qué caminos has procurado evitar en tu poesía?

Algunos se evitan por instinto, otros ya por oficio: no seguir lo que se puso de moda en Lorca, el Romancero gitano, cierto Neruda, lo más pegadizo. Detesto que me griten y quizás lo haga extensivo a toda imposición, por sutil que parezca. Pero no pierdo la felicidad de admirar. De ahí mi respeto por Casaravilla Lemos, al que casi no conocí. Mientras Juana de Ibarbourou reinaba, él era una especie de místico ateo, un poeta con una vena espiritual, por usar una palabra pasada de moda. Se diría que no escriben en el mismo momento. Hay en él un decir directo, claro, hasta ingenuo a veces, que en su honestidad logró eludir casi siempre la retórica de su época.

Otro aforismo tuyo: “un silogismo perfecto no suele ser poesía; preferir un entimema”.

Me gusta darle oportunidad al lector. El entimema, siendo un silogismo imperfecto, ofrece, como todo lo elíptico, algún misterio y permite que el lector ponga algo de sí, para elucidarlo.

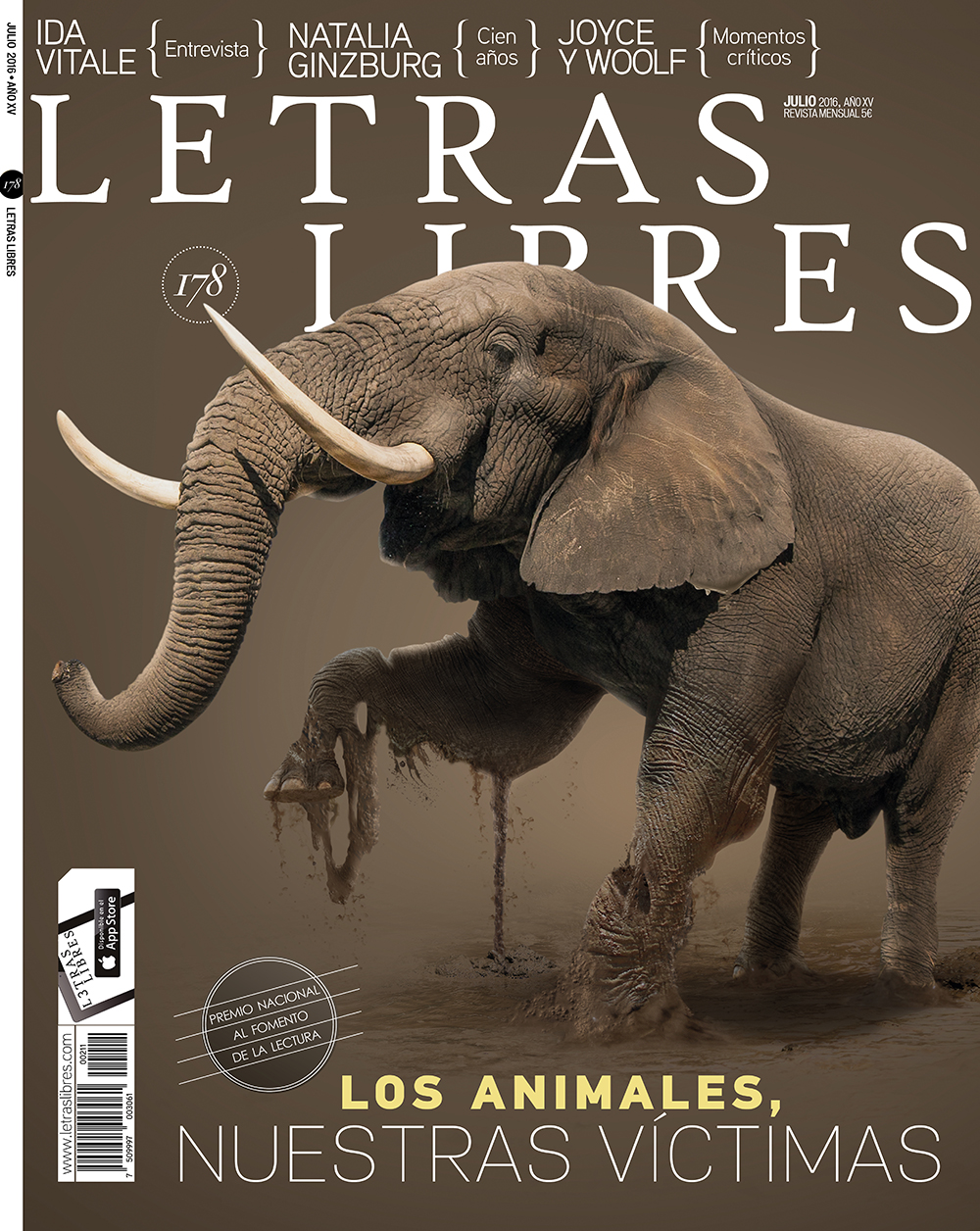

Podría extraerse de tu obra un denso y creciente bestiario. Todo tipo de bichos, con preferencia quizás por las aves, van apareciendo en tus libros. En la letra zeta de tu Léxico confiesas tu zoolatría. ¿A qué se debe la atención que has prestado a los animales en tus libros?

Quizás por ráfagas de escepticismo, por la ilusión de que a veces con ellos se podría compartir un sentimiento mudo, cruzar una frontera. O simplemente por herencia difusa. Mi tía epónima, que no llegué a conocer, me heredó involuntariamente, con sus muebles, un microscopio y una cantidad de dechados de sus estudios de naturalista y botánica. Y anécdotas.

El de los animales es un mundo paralelo, no siempre accesible, y cualquier acercamiento es emocionante. En los parques de Londres viví una comunicación natural: los pájaros y las ardillas comen de tu mano, y los perros que vienen con sus dueños y lo ven, se detienen. Me llevó meses en Montevideo lograr que los gorriones pequeños entraran por la terraza a la biblioteca a buscar su pan, mientras los padres en los árboles chillaban desesperados. Los pichones no tenían todavía el prejuicio, sin duda justificado, de que el hombre es el enemigo. Sentir la gratitud de un caballo, el amor de un perro o, lo que suena más raro, el placer de un sapo acariciado no deja de ser una experiencia recomendable.

En contraste, en tu obra hay un desencanto con esa otra bestia, el bípedo implume. Tu poema “Zoon politikon” termina con este verso: “Quisieras estar naciendo en edad de razón.” ¿Te agobia a veces lo poco que puede la literatura contra la insensatez política?

Me abruma, sí, y me indigna saber que hay responsables. Si uno piensa que en Europa, después de tantas luchas en algunos países para unirse, se aspira a la disgregación… No solo la política quita el sueño. Creo que las minorías cultas cada vez pueden menos y son menos. Los que creen que todo se suple con el telefonino, del que dependen por horas, son una peligrosa mayoría. La incultura crece con la convicción de que el niño no debe fatigarse y con la aplicación de la gimnasia solo al músculo. Un examen para ser profesor de literatura hace cincuenta años en el Uruguay requería el conocimiento solvente de trescientos y tantos autores. Diez o quince años después alguien se quejaba conmigo de que le exigían 35. En Austin, hace unos años, manejaban ocho. Hoy la literatura como tal tiene pocos defensores. Debe estar teñida de sociología, estudios de género y otras ajenidades. ¿Estaremos en edad de razón?

Has traducido más de treinta obras, sobre todo de lenguas romances, pero también del inglés y el alemán. Si tuvieras que elegir tres, por el placer que te produjo traducirlas, por la dificultad o porque te gustaría verlas circular de nuevo, ¿cuáles serían?

Primero El pacto con la serpiente, de Mario Praz, un libro de crítica delicioso que disfruté mucho al traducir. Luego Minnie la cándida, de Massimo Bontempelli, una obra injustamente olvidada. Minnie es un personaje ingenuo que poco a poco va averiguando que hay falsedad en las personas. Lo que me parece genial es la manera en que Bontempelli va mostrándote, desde el primer acto, esos rasgos de inhumanidad que aparecen en la gente a fuerza de ser perfectos e impecables. La traduje hace muchísimos años y me encantaría verla publicada de nuevo, ¡pero ya nadie edita teatro! Y finalmente la poesía de Jules Supervielle, que fue un trabajo no solo mío. Hubo una época en que muchos uruguayos, argentinos y españoles tradujeron a Supervielle; Alberti reunió esas traducciones y las publicó en Montevideo en los años treinta. A esas traducciones se agregaron otras en Amigos desconocidos, luego yo traduje el resto y escribí el prólogo que me pidió Octavio Paz para Editorial Vuelta. Me gusta menos traducir poesía porque siempre quedas inconforme. Para mí, en poesía, hay un modelo casi único: la traducción que hizo el argentino Néstor Ibarra de El cementerio marino, de Paul Valéry. Hay estrofas que son casi mejores en español que en francés. Lograr la misma reacción ante el texto traducido que ante el original es dificilísimo, pero de eso se trata y sin lograrlo no quedas conforme.

En uno de tus poemas lamentas la “cultura del palimpsesto”, que identificas con la desmemoria y la destrucción: “borrar lo poco hecho, / empezar de la nada, / afirmar la deriva”. Quizá sea tu único poema que termina con una advertencia: “no se pierde sin castigo el pasado, / no se pisa en el aire”. ¿Ves el olvido del pasado como uno de los rasgos definitorios de nuestra época?

No me atrevo a generalizar. Ese poema mira de modo preciso y triste a mi país. Me consta que el pasado reciente tiende a ser tergiversado en la enseñanza. ¿Recuerdas cuando la Rusia soviética borraba caras de las fotografías? Eso ya lo he visto. Quizás sean actitudes aisladas. Pero en una sociedad pequeña la mezquindad y la ignorancia orientadas pueden más.

En Reducción del infinito (2002) se compiló “Obstáculos lentos”: “Si el poema de este atardecer / fuese la piedra mineral / que cae hacia un imán / en un resguardo hondísimo; // si fuese un fruto necesario / para el hambre de alguien, / y maduraran puntuales / el hambre y el poema.” Hablas de un desacoplamiento entre el poema y el lector, y publicar poemas es como echar botellas al mar. Quizás reconocimientos como el Premio Alfonso Reyes y el Reina Sofía te hagan pensar que alguien ha encontrado esas botellas y ha sabido leer algo en ellas. ¿Cuál es tu reacción al recibir esos premios después de casi setenta años de escribir poesía?

Asombro y gratitud. Eso de la botella al mar me recuerda un dibujo de un náufrago que en su mínimo arrecife recoge una botella, que obviamente envía otro náufrago. ¿Te imaginas qué tristeza?

Estás a punto de acabar una novela que llevas algunos años escribiendo. ¿Es posible adelantar algo sobre ella?

Hay una novela a la que le falta muy poco. Está en reposo, en parte por la presión de otras cosas, en parte por la necesaria internación para su radiografía. Se le adelantó Shakespeare palace, un libro de memorias y gratitudes mexicanas, ya a punto de ser entregado a un paciente editor. La novela se alimenta de un tiempo anterior. ~