A Luis Mario Moncada y Federico Navarrete

La historia de la película de Stanley Kubrick sobre la Conquista de México me la contó Luis Zempoalteco –un productor ejecutivo conocido en el medio cinematográfico como el Gordo– durante el corte a cenar del interminable llamado nocturno de una película de terror perfectamente olvidable. Si hemos de creer en la crónica del Gordo, esta fue la manera en que ocurrieron los hechos, de los que, hasta hoy, no he encontrado ninguna otra referencia en libros, periódicos ni blogs de trivia cinematográfica.

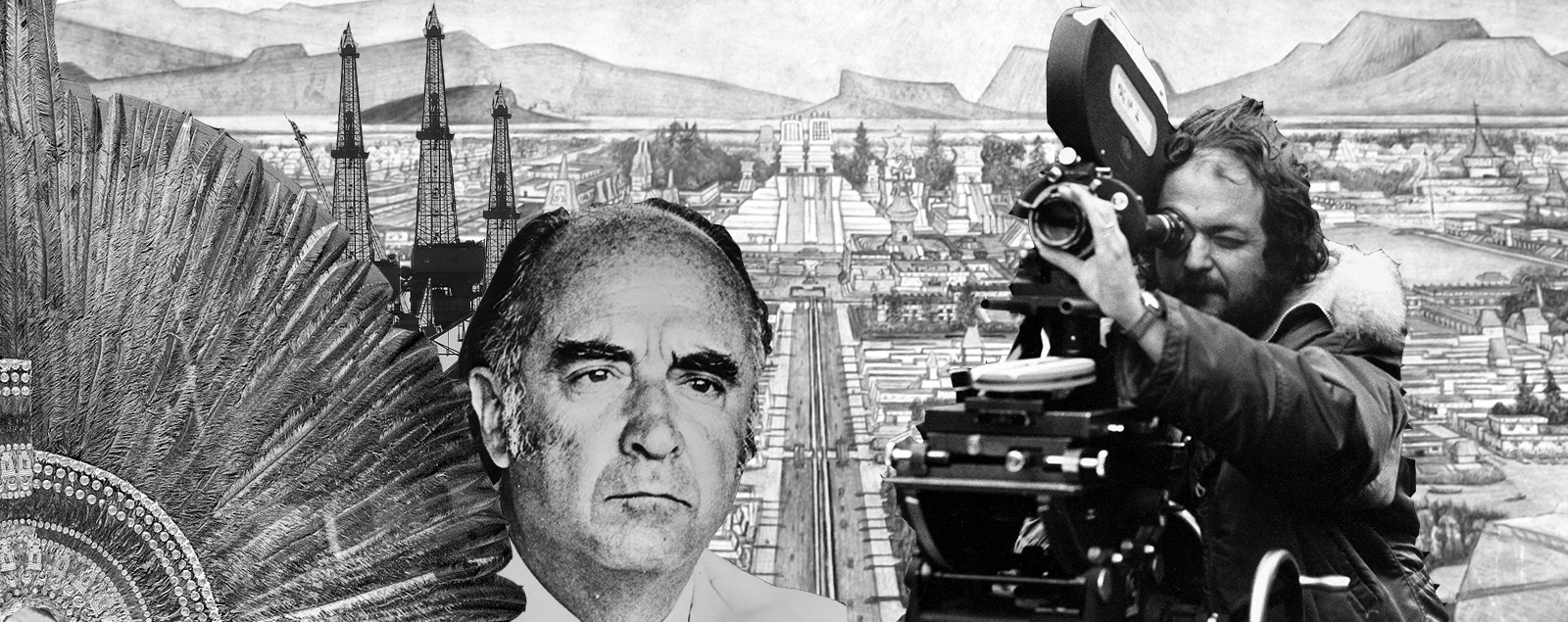

A principios de la década de los sesenta, Kirk Douglas le propone a Stanley Kubrick que dirija un guion de Dalton Trumbo sobre la Conquista intitulado Montezuma, donde él interpretaría a Hernán Cortés. Esta es la única parte documentada de la historia: el proyecto de Douglas efectivamente existió; el guion de Trumbo –quien había vivido un exilio forzoso en México durante la caza de brujas en Hollywood– incluso fue retomado medio siglo más tarde por Steven Spielberg, quien lo habría convertido en una miniserie, con Benicio del Toro como Cortés, si el estallido de la pandemia de coronavirus no hubiera mandado por los aires todo el rodaje. Pero esa es otra historia. El caso es que, tras un primer intento fallido de filmar Montezuma, Douglas y Trumbo se acercan al brillante enfant terrible del cine norteamericano, con el que acaban de filmar Espartaco. El interés de Kubrick se engancha, no tanto tras la lectura del guion como de la crónica de Bernal Díaz del Castillo en la que éste se basa. El libreto de Trumbo, de hecho, le parece bastante malo:

–La pelea de dos titanes reducida a un circo de pulgas –le resumirá su dictamen, años más tarde, al Gordo Zempoalteco.

Los factores que atrapan el interés del director son fáciles de adivinar: una historia bélica de dimensiones y repercusiones extraordinarias, un tema ideal para desplegar por completo su deslumbrante imaginación visual… y un reto del que han salido derrotados cineastas de la talla de Orson Welles. La tentación de ser el primero en plantar su bandera en la Conquista de México resulta demasiado atractiva como para dejarla pasar. Kubrick se apresura a terminar Lolita para dedicar toda su atención a documentarse sobre el tema y reescribir el guion junto con Trumbo.

Las rencillas entre ambos no tardan en aflorar y los conducen a un previsible rompimiento. El guionista amenaza a Douglas con demandarlo si permite que Kubrick siga desfigurando su libreto; el director le da la vuelta al problema legal escribiendo su propia versión de los hechos narrados por Bernal, mucho más ambiciosa y, también, más extensa que la de Trumbo. El proceso de investigación y escritura se prolonga durante varios años, interrumpido en ocasiones por la preparación y el rodaje de otros proyectos, como Dr. Strangelove y 2001: Odisea del espacio. El primer tratamiento, terminado poco antes de la filmación de La naranja mecánica, alcanza las 650 páginas. A principios de los setenta, las series de televisión no representan una opción viable para un presupuesto como el de este proyecto ni para las aspiraciones artísticas de su director; así que Kubrick le dedica todavía varios meses a reducir la extensión del libreto, hasta que obtiene una versión razonable –para él– de 250 páginas, equivalentes a una película de más de cuatro horas de duración. Para entonces, Kirk Douglas no solo ha envejecido demasiado para el papel de Cortés sino que se ha convertido en una estrella en declive del firmamento cinematográfico, que busca incursionar en la televisión. Kubrick le lleva el proyecto (cuyo título de trabajo es Cortez and Montezuma) a todos los grandes estudios de Hollywood y a varios de los principales productores europeos, como el italiano Dino de Laurentiis, que por aquellos años intenta conquistar el cine americano con King Kong; todos ellos le expresan su admiración ante la fuerza dramática y visual del guion, pero ninguno quiere embarcarse en una empresa que parece condenada a quedar inconclusa tras consumir una ingente cantidad de dinero. Solo Francis Ford Coppola –quien, tras el éxito de El Padrino, se ha convertido en productor de proyectos propios y ajenos– accede a patrocinar la fase de preparación de la película, en lo que consiguen el financiamiento necesario para producirla. Durante meses, Kubrick amplía su investigación hasta generar un archivo de 21,562 tarjetas informativas y 5,447 fotografías de grabados, pinturas, códices, zonas arqueológicas, esculturas, monolitos, vasijas y demás referentes que le servirán como base para recrear en todos sus detalles el mundo con el que Cortés arrasó. Sin embargo, el dinero para construir y filmar ese mundo sigue sin aparecer.

Dos descubrimientos, ocurridos a distancia de algunos meses, cambiarán el rumbo del proyecto. Una de las visitas de Kubrick a México para buscar locaciones coincide con el anuncio del hallazgo de un fabuloso yacimiento de hidrocarburos en el Golfo de México; el presidente de la república aparece en televisión para advertirle a sus gobernados que “tendrán que acostumbrarse a administrar la abundancia”. Frente al televisor de bulbos del doceavo piso del hotel María Isabel, el director de 2001 sufre una revelación: la fuente de financiamiento para su proyecto no la encontrará en Hollywood ni en Europa, sino ahí, en el lugar mismo donde cuatro siglos y medio atrás ocurrieron los hechos que quiere filmar.

A través del productor local contratado para preparar el rodaje –que no es otro que el Gordo de marras–, Kubrick se entera de que el presidente al que vio en televisión está iniciando su periodo de seis años y es “un apasionado de la historia”, particularmente la del mundo prehispánico: él mismo ha pubicado una novela sobre Quetzalcóatl. A través de un antiguo compañero de secundaria que trabaja en la oficina del secretario particular de la Presidencia, el Gordo intenta conseguir una audiencia con el hombre fuerte del país. Las semanas pasan sin que reciba respuesta. Una noche, Kubrick es sacado de su habitación por dos militares, quienes lo suben a un auto sin placas y, sin escuchar sus protestas ni darle ninguna explicación, lo depositan en la residencia oficial de Los Pinos, donde José López Portillo –a quien el Gordo siempre se refiere solo por su primer apellido– le brinda un opíparo banquete aderezado con la música de Chopin que el mismísimo Arthur Rubinstein toca durante la velada. Enterado de la afición de su huésped por el ajedrez, tras la cena el presidente lo invita a que jueguen una partida mientras beben coñac y fuman habanos que le ha regalado Fidel Castro. El astuto director le hace pasar apuros a su anfitrión para luego dejarse vencer por él. Entre jugada y jugada, le cuenta el proyecto sobre Cortés y Moctezuma de manera tan seductora que consigue despertar su interés, a pesar del prejuicio inicial de que “a ustedes, extranjeros, les resulta imposible entender lo que realmente significó la conquista de nuestros ancestros” (según le contará al Gordo horas después, Kubrick no entiende si, por “nuestros ancestros”, el presidente se refiere a los indígenas o a los españoles). El día ya empieza a clarear cuando el cineasta sale de Los Pinos, un tanto mareado, con luz verde para realizar Cortez and Montezuma a expensas del erario mexicano, y con una diarrea que le dura dos días.

– Moctezuma’s revenge, my friend! –le dice el Gordo entre carcajadas–. You are suffering from the famous venganza de Moctezuma!

La rapidez y contundencia de la respuesta presidencial ha dejado asombrado, antes que nadie, al propio Kubrick. Por primera vez en década y media de buscar inversionistas, el director tiene frente a sí un camino para realizar su película tal y como la ha imaginado. Como por arte de magia, se le abren las puertas y las arcas de las principales instituciones del país, comenzando por el organismo encargado de la producción cinematográfica del gobierno, que dirige la hermana mayor del mandatario. Cuando Kubrick llega a toparse con algún obstáculo burocrático o económico, solo tiene que comentárselo a su poderoso mecenas durante las partidas de tenis que, una vez por semana, sostiene con él para enterarlo del curso de los preparativos; al día siguiente, el problema está resuelto.

El interés que Kubrick ha despertado no está exento de inconvenientes. El presidente comienza a entrometerse en el enfoque del guion, sintiéndose respaldado por su conocimiento de la historia y su propio trabajo literario. Sus constantes sugerencias hacen sospechar a Kubrick que lo que el mandatario pretende, en realidad, es que filme una versión cinematográfica de su novela sobre Quetzalcóatl. El director se las ingenia para esquivar sus sugerencias creativas, aunque se ve obligado a aceptar la recomendación de encargarle la fotografía de la película al veterano Gabriel Figueroa, con quien nunca logrará entenderse: Kubrick insiste en filmar todas las escenas nocturnas únicamente con la luz emitida por las antorchas y fogatas de los aztecas, lo cual es considerado por Figueroa como “una soberana pendejada” teniendo, como tienen, a su disposición todo el arsenal de luces de los estudios cinematográficos mexicanos, que son propiedad del gobierno.

Por esos días ocurre el segundo descubrimiento que contribuirá a darle alas al proyecto sobre la conquista. Una madrugada de febrero de 1978, mientras excavan para introducir cableado subterráneo a un costado de la catedral metropolitana, una cuadrilla de empleados de la Compañía de Luz se topa con un gigantesco monolito dedicado a la diosa Coyolxauhqui, que los arqueólogos saben, por crónicas y códices, que se hallaba exactamente a los pies del Templo Mayor de Tenochtitlan, el cual ha permanecido durante casi 500 años sepultado bajo la ciudad construida por los conquistadores. Desde Londres, donde está por iniciar el rodaje de El resplandor, Kubrick se entera con asombro de cómo, por órdenes presidenciales, una manzana entera de palacios españoles del siglo XVI es demolida en un abrir y cerrar de ojos con el fin de sacar a la superficie los restos del antiguo centro ceremonial mexica. Las excavaciones le aportarán a Cortez and Montezuma un caudal de datos arqueológicos nuevos, y una oferta inesperada.

Tan pronto como termina su cinta sobre el hotel embrujado, a principios del año siguiente, Kubrick regresa a México. El mismo día de su llegada, es citado en Palacio Nacional con todo y su crew; el propio presidente, acompañado de su familia y sus principales secretarios de Estado, sale a recibirlo al inicio de la avenida que desemboca en la gran plaza donde está su palacio, como 460 años antes hiciera el emperador azteca con el ejército que terminaría por someterlo. A continuación, guía personalmente el paseo de las dos comitivas por las excavaciones, al final del cual, como si se tratara de un regalo a sus invitados, les anuncia que ha ordenado reconstruir, sobre las escasas piedras encontradas, el volumen completo de las pirámides gemelas que se elevaban decenas de metros sobre el islote de Tenochtitlan. El enorme templo servirá como escenografía para el rodaje de los exteriores de la película y posteriormente quedará como “un gran museo a escala natural, donde los mexicanos podamos conocer la grandeza de nuestros antepasados y superemos, de una vez por todas, ese atávico complejo de inferioridad que nos ha impedido volar como las águilas que antiguamente fuimos”.

–Creo que solo ahora empiezo a entender a este señor –le confiesa, al final de la visita, el aturdido Kubrick a su gerente de producción–. No es que le interesen Cortés o Montezuma como figuras históricas: él mismo se cree Montezuma… O quizás, Hernán Cortés. Es decir: Quetzalcóatl.

Durante los siguientes meses, la atención de Kubrick es absorbida completamente por los preparativos de la supreproducción histórica. Capotea lo mejor que puede los intentos de López Portillo por intervenir, ahora, en decisiones de reparto:

–Quiere que, como Malinche, contrate a una estrella de cine porno, ¡que para colmo es yugoslava! –le cuenta, escandalizado, al Gordo, quien lo pone al tanto de los rumores según los cuales se trata de la amante en turno del mandatario.

Para interpretar a la traductora y concubina de Cortés, Kubrick ya tiene muy avanzadas las negociaciones con la actriz Ali MacGraw. Sin embargo, no quiere confrontarse con su mecenas, quien, contrariamente al resto de los productores con los que ha tratado durante su carrera, nunca muestra preocupación alguna por la magnitud del proyecto, sino que, de hecho, constantemente lo instiga a crecerlo para que alcance “las dimensiones apropiadas de una tragedia cósmica”; como parte del apoyo logístico, pone a disposición de Kubrick al ejército y la armada de México, para escenas multitudinarias como la batalla de Otumba, en la que el guion describe a 20 mil mexicas peleando contra 5 mil tlaxcaltecas aliados con Cortés. El dinero tampoco parece ser un problema: con el precio internacional del petróleo yéndose a las nubes, López Portillo gasta a manos llenas en obras de infraestructura para el país, y en los caprichos de su extensa familia y su más numeroso ejército de cortesanos. La residencia oficial se llena de pianos, autos de lujo y animales exóticos.

El director resuelve el problema de la actriz introduciendo en el guion a una joven española –muda– que, enamorada de uno de los conquistadores, se enrola en el ejército de Cortés: un personaje más apropiado para las características físicas y las posibilidades actorales de la recomendada presidencial. Pero ese no es el principal escollo que enfrenta al conformar su casting, el cual se revela mucho más complicado que el de cualquiera de sus anteriores proyectos, incluyendo la película nunca filmada sobre Napoleón.

–Bonaparte era un pigmeo comparado con el genio militar de Cortés –le comenta al director de reparto, frustrado por no encontrar, tras meses de búsqueda, a ningún actor que cumpla con los requisitos que ha imaginado para su protagonista.

En un principio le ha ofrecido el papel a Jack Nicholson, su protagonista en El resplandor; recula tras ver las pruebas filmadas que le envían de Los Ángeles, en las que el actor se pone a reír como demente mientras ve hundirse sus naves en el puerto de Veracruz. De todo el mundo le llegan pruebas con los actores más importantes de la época: Marlon Brando, Dustin Hoffman, Al Pacino, Gerard Depardieu, Alain Delon, Klaus Kinski, Michael Kane, Sylvester Stallone y Donnie Osmond son algunos de los que desfilan frente a la cámara intentando imprimirle el carácter requerido a los diálogos del conquistador. En su desesperación, el director llega a considerar seriamente la posibilidad de enfudarse él mismo en el vestuario de Cortés, pues “quizás nadie entienda como yo al personaje”.

Encontrar al actor idóneo para el emperador Moctezuma tampoco resulta fácil. Kubrick se niega a audicionar a Anthony Queen y a Ricardo Montalban, como su socio Coppola le sugiere con insistencia antes de abandonar definitivamente el proyecto. También descarta a Ignacio López Tarso, a quien el presidente considera ideal para el papel (en lo que Kubrick interpreta como un nuevo acto de nepotismo, hasta que el Gordo le aclara que actor y político no tienen ningún parentesco) y al famoso Cantinflas, quien lo acosa por todos los medios para que le dé una oportunidad de demostrarle que es capaz de desempeñar un papel dramático como ése. Kubrick, en cambio, está empeñado en que el empeador azteca sea interpretado por el jefe de la policía capitalina, quien no tiene ninguna experiencia actoral pero sí “un rostro hierático y una mirada orgullosa que resumen toda la dignidad de su pueblo, humillado a lo largo de cuatro siglos”, según se lo describe a su gerente de producción. Durante meses, ambos intentan convencerlo de que haga una prueba frente a cámara vestido a la usanza de los tlatoanis mexicas. El general inicialmente responde con negativas un tanto cohibidas, que, ante la terca insistencia de Kubrick, se van volviendo cada vez más hoscas. El cineasta intenta entonces jugarse una carta que piensa infalible y, durante una de sus partidas semanales de tenis, le pide al presidente que interceda para que su subalterno aparezca en la película. La siguiente ocasión en que se encuentra con su prospecto de emperador –durante la inauguración de una nueva línea del metro–, este le deja entrever que, si sigue adelante con sus pretensiones, cualquier día amanecerá flotando en un río aledaño a la vieja zona arqueológica de Tula. Convencido por el Gordo de que la amenaza debe ser tomada en serio, el director se resigna a delegarle el papel a un actor mexicano de imponentes rasgos indígenas y larga carrera teatral, aunque prácticamente desconocido en las pantallas, llamado Mario García González.

El sexenio está entrando en su recta final, y el equipo de producción local se empieza a mostrar nervioso por el futuro del proyecto. Advertido por el Gordo sobre los rituales políticos mexicanos –”cada seis años, el nuevo tlatoani hace una hoguera con todos los proyectos inconclusos de su antecesor, y a este le da una patada en el culo”–, el director redobla los preparativos, decidido a terminar la filmación antes de que su protector deje el poder. Para ese momento, Kubrick prácticamente vive en la residencia oficial de Los Pinos, donde el presidente lo mantiene confinado como si se tratara de un ave exótica. Desde ahí se las ingenia para llevar adelante los preparativos: ensaya con los actores; supervisa la realización de los vestuarios, y la construcción de los interiores y algunos exteriores en los Estudios Churubusco (acerca del Templo Mayor sigue recibiendo la misma respuesta: “ya mero empezamos las obras”); filma miles de pies con pruebas de cámara y efectos especiales… En más de una ocasión se queja con el Gordo de la ineficiencia de la directora de la oficina de cinematografía, a quien su hermano le ha encargado todo lo concerniente a la producción de la película.

– Cada vez que le hago notar algún error de su gente, tengo la impresión de que, en sus disculpas, me está advirtiendo que puedo acabar en la cárcel si ella así lo ordena –le confiesa después de una junta particularmente difícil.

– Ten cuidado –se limita a recomendarle el Gordo.

Por fin, a principios de 1982, todo está listo para el rodaje de Cortez and Montezuma, con Christopher Walken encabezando el reparto. El arranque ha sido programado para el 18 de febrero, única fecha disponible en la apretada agenda presidencial para que López Portillo dé el pizarrazo inicial frente a la prensa. Una vez cumplido el acto protocolario, se procederá a filmar, en lo que queda del Lago de Texcoco, una de las escenas más complejas de la película: la primera entrada de Cortés y sus hombres a Tenochtitlan, en la que cientos de cadetes de las fuerzas armadas del país aparecerán vestidos con taparrabos o con armaduras. La policía capitalina tiene órdenes de cerrar las principales vialidades de la zona, e incluso los aterrizajes y despegues del cercano aeropuerto serán interrumpidos durante algunas horas para evitar que arruinen la filmación. Pero la víspera, el Gordo recibe a altas horas de la noche una llamada de su amigo en la oficina de la Presidencia, anunciándole, sin dar más detalles, que “por motivos de agenda” el primer mandatario no podrá acompañarlos el día siguiente, por lo que tanto el pizarrazo como la filmación de las escenas tendrán que ser pospuestos. El Gordo intenta en vano llevar adelante aunque sea el rodaje: su amigo le deja en claro que la participación del ejército y la policía están sujetas a que el presidente inaugure (sic) las filmaciones, y le promete que reprogramarán el pizarrazo tan pronto como las actividades del mandatario lo permitan.

Al día siguiente, el Gordo y Kubrick se enteran por los medios del verdadero motivo de la cancelación: el gobierno ha devaluado el peso, lo cual sume al país en una crisis económica sin precedentes. Ante el incierto panorama, el arranque de la filmación queda postergado indefinidamente. Ellos intentan avanzar con las escenas en foro, pero el dinero necesario para hacerlas deja de fluir. Para entonces, Kubrick ha sido desterrado de la residencia oficial; en vano pide audiencia con el presidente para que destrabe las cosas: este se limita a mandarle el recado de que no se preocupe, pues “nuestro proyecto sigue en pie”.

Con los precios de los insumos aumentando cada día a causa de la inflación y la paridad cambiaria, el Gordo convence a Kubrick –no sin trabajos– de la necesidad de reducir en duración y tamaño las escenas más complicadas, así como de buscar, en Europa o Estados Unidos, algún socio capaz de inyectarle al proyecto recursos frescos en una moneda fuerte, al menos en lo que el gobierno mexicano consigue sortear la crisis. Kubrick contacta a un productor francés con el que tuvo trato cuando buscaba financiamiento para Barry Lyndon, confiado en que, cuando le muestre las pruebas que hasta el momento ha podido filmar, conseguirá convencerlo de invertir en el proyecto sobre la Conquista. En marzo, cuando se dispone a cruzar el Océano para mostrarle el pietaje, el Gordo le anuncia con rostro fúnebre que la Cineteca Nacional ha sido consumida por un incendio; y, con ella, las latas de Cortez and Montezuma que ahí estaban resguardadas.

Con las manos vacías, Kubrick vuela a Francia, y luego a Hollywood, para tratar de conseguir un coproductor. Las noticias sobre el desastre económico mexicano que con frecuencia aparecen en la prensa internacional disuaden a los inversionistas, quienes exigen garantías palpables de que el gobierno en efecto sumistrará todo lo que ha prometido. De vuelta en México, el director busca desesperadamente hablar con López Portillo, pero ni este ni su hermana –a quien los medios señalan como responsable del incendio en la Cineteca– se muestran interesados en recibirlo, ocupados como están en enfrentar el cúmulo de problemas que se les han venido encima en la recta final de su sexenio.

Para agosto, resulta evidente que el gobierno mexicano no tiene recursos para seguir pagando la deuda externa del país: mucho menos para financiar una superproducción sobre Cortés. Las últimas esperanzas de revivir el proyecto se desvanecen el día que, durante su último informe de gobierno, el presidente anuncia que ha decretado la expropiación de todos los bancos del país (para que “no los vuelvan a saquear”) y, entre lágrimas, le pide perdón a su pueblo por no haber sido capaz de evitarle el brutal sufrimiento que los eventos de los últimos meses le han acarreado.

– Stanley estaba furioso, no podía creer lo que escuchaba –me relató el Gordo con su acento norteño–. Ese hijo de la chingada acababa de pronunciar, palabra por palabra, los diálogos que el Moctezuma de nuestro guion le decía a su pueblo antes de ser lapidado por éste, en una escena que López le había pedido a Stan que le leyera muchísimas veces, y que siempre lo hacía llorar.

Tres meses más tarde, el presidente le entrega el mando del país a su sucesor, un tecnócrata que desde el primer día acata las severas medidas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario Internacional, entre las que se encuentran el desmantelamiento y venta de todas las industrias propiedad del Estado, incluyendo las del giro cinematográfico. A esas alturas, Kubrick ya está de regreso en Londres, desarrollando una extraña adaptación de Pinocho al mundo de los robots que lo mantendrá ocupado durante varios años y tampoco conseguirá levantar. “La culpa de todo es del proyecto sobre Cortés: desde el principio debí entender que estaba maldito”, le escribe al Gordo tres años después de irse de México. “No solo nunca podré filmarlo, sino que posiblemente no vuelva a filmar ninguna otra película”. Sí lo hará, por supuesto. Estrenará Cara de guerra en 1987, siete años después de El resplandor: el intervalo más largo transcurrido hasta ese momento entre dos títulos de su filmografía. Ni así dejarán de transpirar una profunda frustración las cartas que le dirige al Gordo: “Cortés, al frente de un puñado de soldados pobremente equipados, tardó 30 meses en conquistar al más poderoso imperio que existía de este lado del mundo. Yo, con la tecnología más avanzada disponible, en 25 años no he conseguido filmar un solo pie de película sobre su hazaña”.

Pasarán 12 años más hasta su siguiente película, Ojos bien cerrados, cuya edición dejará inconclusa debido al infarto fulminante que acabará con su vida. Según el testimonio del Gordo –quien, si hay que creerle, siguió manteniendo una amistad epistolar con Kubrick hasta el final–, en sus últimos años el director nunca volvió a considerar la posibilidad de revivir su proyecto sobre la Conquista de México. En cambio, estuvo reescribiendo obsesivamente, en el mayor de los secretos, un nuevo guion que pensaba filmar a continuación de Ojos bien cerrados y que trataría acerca de un director norteamericano que pierde la razón mientras intenta filmar una superproducción histórica en un país bananero. Del proyecto, al parecer, no se conserva una sola página, y lo único que sabemos es que iba a llevar por título Montezuma’s Revenge.