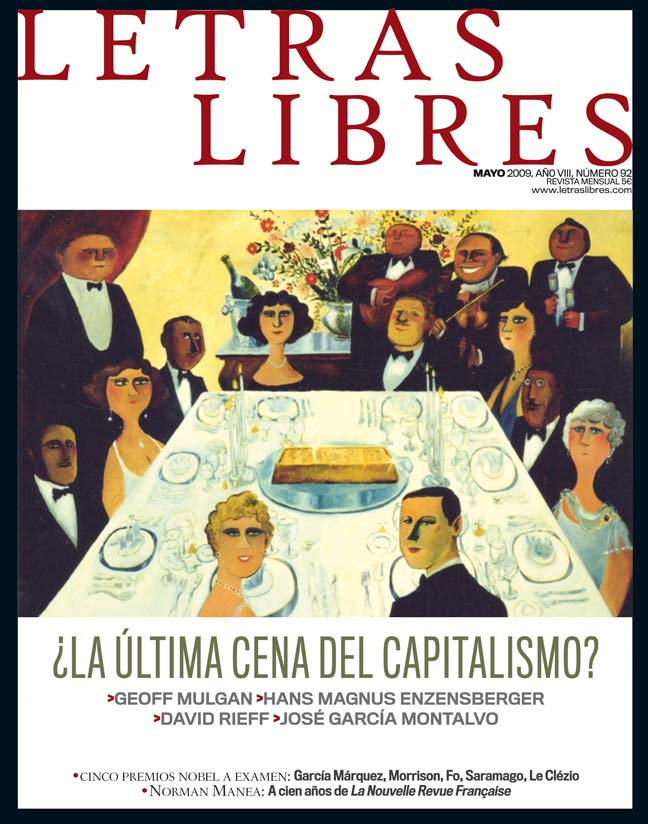

El sistema bancario estadounidense se enfrenta a pérdidas de más de tres billones de dólares. Japón vive una depresión. China se encamina al crecimiento cero. Algunos todavía tienen la esperanza de que la cirugía de urgencia restaure el statu quo. Pero unos más creen que estamos en uno de esos raros puntos de inflexión después de los cuales nada vuelve a ser lo mismo.

Pero si un sueño ha terminado, ¿qué otros sueños nos esperan en las sombras? ¿Se adaptará el capitalismo? ¿O deberíamos hacernos de nuevo una de las grandes preguntas que ha animado la vida política durante casi dos siglos: qué puede venir tras el capitalismo?

Hace sólo unos años esta pregunta fue aparcada, considerada tan juiciosa como preguntar qué vendría después de la electricidad. Los mercados globales habían puesto a China y la India en su órbita, el triunfo del capitalismo parecía completo y el islam medievalista y los maltrechos ejércitos que rodean las cumbres del G8 empujaban para ser su último y débil competidor. Las empresas multinacionales, se decía, iban a comandar imperios más grandes que la mayoría de los Estados-nación, y en ciertos aspectos se habían ganado la afiliación de las masas gracias a sus marcas.

Pero la lección del propio capitalismo es que nada es permanente: “Todo lo que es sólido se desvanece en el aire”, como dijo Marx. En el capitalismo hay tantas fuerzas que lo socavan como fuerzas que lo empujan hacia delante.

En este ensayo contemplo en qué se podría convertir el capitalismo al otro lado del desplome. No pronostico ni el resurgimiento ni el colapso. Sugiero más bien una analogía con otros sistemas que en el pasado parecieron igualmente inmutables. En las primeras décadas del siglo XIX las monarquías europeas parecían haber visto la desaparición de sus enemigos revolucionarios, cuyos sueños fueron enterrados en el fango de Waterloo. Los monarcas y los emperadores dominaban el mundo y habían demostrado ser extraordinariamente adaptables. Al igual que los defensores del capitalismo de hoy, sus partidarios podían sostener plausiblemente que las monarquías tenían sus raíces en la naturaleza. Entonces lo natural era la jerarquía; hoy es la codicia individual. Entonces se había experimentado la democracia de masas y demostró ser un fracaso. Hoy el socialismo es visto del mismo modo, como un experimento bienintencionado que fracasó porque estaba en contra de la naturaleza humana.

Lo que sucedió con el ejército es otro marco útil para pensar en el capitalismo del futuro. Estamos a pocas generaciones de distancia de esas sociedades en las que el ejército estaba en la cumbre del estatus y el respeto. La guerra era parte del orden natural, la forma inevitable de resolver disputas. Pero, contra todo pronóstico, en buena parte del mundo los ejércitos fueron domesticados y civilizados, convertidos de crueles amos y señores en servidores profesionales.

No sugiero que el capitalismo vaya a desaparecer, como tampoco lo ha hecho la guerra. Las economías de mercado complejas e interconectadas seguirán proporcionando inmensos excedentes alimentados por el flujo continuado de nuevo conocimiento científico. Pero al igual que la monarquía pasó del centro del escenario a un lugar más periférico, el capitalismo no dominará la sociedad y la cultura en el mismo grado en que lo hace hoy. El capitalismo puede, en resumen, convertirse en un sirviente y no en un amo, y el desplome acelerará este cambio. Las depresiones del pasado fueron crueles, pero también arrojaron ideas procedentes de los márgenes al centro de la discusión, aceleraron su movimiento por las tres etapas que Schopenhauer afirmó que atravesaban todas las verdades nuevas: primero ridiculizadas, después violentamente combatidas, después consideradas evidentes.

■

Para comprender en qué puede convertirse el capitalismo primero tenemos que comprender lo que es. No es tan sencillo. El capitalismo incluye la economía de mercado, pero muchas economías de mercado tradicionales no son capitalistas. Incluye el comercio, pero el comercio, también, es muy anterior al capitalismo. Incluye el capital, pero los faraones egipcios y los dictadores fascistas también exigían excedentes.

El historiador francés Fernand Braudel ofreció quizá la mejor descripción del capitalismo al referirse a él como una serie de capas construida sobre la economía de mercado cotidiana: de cebollas y madera, fontanería y cocina. Estas capas, locales, regionales, nacionales y globales, se caracterizan por una abstracción aún mayor, hasta que en la cima se hallan las finanzas incorpóreas, que buscan rendimientos en todas partes, sin compromiso alguno con un lugar o una industria en particular, y convierten en commodity cualquier cosa, todo. El capitalismo se convirtió en un “ismo” cuando la vigorosa banca y el comercio de Ginebra y Venecia, Londres y Brujas, se sumaron a la inventiva manufactura para crear un mundo en el que los poseedores del capital abstracto se hicieron dominantes y desplazaron a muchos otros competidores por esa posición prominente, desde los soldados y los eruditos hasta los burócratas y los creadores de cosas.

Ha habido más versiones de capitalismo en el camino a los hedge funds y los derivados de hoy. Entre ellas, las estrechas alianzas con el Estado (un cuarenta por ciento de la inversión en Silicon Valley procedió del gobierno), el reinado de grandes grupos industriales (como en Corea) o extraños híbridos de capitalismo mercantilista comunista como en China y el capitalismo liderado por magnates del sudeste asiático. Ha habido libres mercados bucaneros, como en Estados Unidos en el siglo XIX, y otros muy socializados, como Suiza en el XX.

Pero como predijo Karl Marx, el capitalismo es expansivo: los capitalistas del siglo XIX compraban políticos, colecciones de arte, paisajes y universidades con la misma fruición. El capitalismo contemporáneo se siente como en casa con el patrocinio corporativo, las calaveras de diamantes y los viejos maestros, así como con programas de software y viajes al espacio. Sus métodos se han expandido a la sanidad, la gestión de la tierra y la caridad (aunque el “filantrocapitalismo”, la idea de que los ricos pueden salvar el mundo, puede no sobrevivir a la crisis). Cualquier cosa puede ser convertida en una commodity para ser comprada y vendida –el sexo, el arte, la religión; si algo se puede decir del capitalismo es que es inventivo. Hasta el cambio climático se ha convertido en un potencial boom del capitalismo, los contribuyentes subsidian nuevas olas de investigación y desarrollo y los gobiernos han decidido patrocinar los mercados de carbono que dan a los traders, los brokers y los inversores una forma más de enriquecerse.

El capitalismo tiene una complicada relación con la política: a veces es constreñido y dominado por ésta, y a veces trata de dominarla. Tanto el Partido Conservador como el Liberal británicos dependen sustancialmente de las donaciones de hedge funds. El Labour ha sido rescatado por los financieros de la City y ha pedido a una sucesión de banqueros que lideren comisiones sobre temas tan lejanos a su competencia como la sanidad pública y la reforma del Estado de bienestar. Boris Johnson, alcalde conservador de Londres, cedió la supervisión del consejo del empleo y las profesiones a un hombre que había estado dirigiendo un hedge fund. Lo mismo puede observarse en los Estados Unidos, donde los dos partidos están atrapados en Wall Street, razón por la cual les ha sido tan difícil responder a una crisis que tanto ha puesto en duda lo que daban por sentado (los primeros pasos de Obama han parecido en ocasiones menos seguros y menos radicales que los de Roosevelt, en parte porque, mientras éste utilizó a consejeros relativamente ajenos a Wall Street, Obama ha optado por hombres pertenecientes a ese mundo, como Larry Summers y Tim Geithner).

El carácter expansivo y creativo del capitalismo alentó tanto al hombre de Davos como a sus críticos radicales a dar por sentado que el gran capitalismo, inevitablemente, se haría aún más grande, se entrelazaría aún más con la política y la cultura. En un momento en que se reclutaba a niñas de siete años para vender a comisión muñecas Barbie a sus amigos, esa idea parecía lógica. Desde los medicamentos que hacen cambiar de opinión hasta los juegos de ordenador o los deportes extremos, el capitalismo parecía estar llegando a lo más hondo de los deseos humanos como en el pasado sólo lo habían hecho las religiones.

Pero hace sólo algunas décadas había ya un gran interés por saber qué sustituiría al capitalismo. Las respuestas iban del comunismo al gestionalismo, y de las esperanzas de una edad de oro del ocio a sueños de un regreso a la armonía de la comunidad y la ecología. Hoy en día estas utopías pueden hallarse en los movimientos que rodean el Foro Social Mundial, en los extremos de todas las grandes religiones, en las subculturas radicales que rodean internet y en forma moderada en miles de grupos cívicos de todo el mundo. Van a encontrar nuevos partidarios. Pero su debilidad y la debilidad de mucha de la literatura anticapitalista actual (de David Korten, Wendell Berry, Alain Lipietz o Michael Albert) es que ofrecen pocas explicaciones de cómo podrían materializarse sus visiones y cómo se vencerían intereses poderosamente afianzados.

La fortaleza intelectual del marxismo, por contraste, procedía de su afirmación de que el capitalismo no era el sistema todopoderoso retratado hoy por escritores como Michael Hardt y Antonio Negri, sino más bien un sistema que estaba condenado a destruirse a sí mismo. En el relato marxista, el desarrollo tecnológico sería el que acarrearía el cambio y se volvería revolucionario por medio de las contradicciones entre las fuerzas y las relaciones de producción. En el siglo XIX se esperaba que el mecanismo fuera el empobrecimiento del proletariado; en los relatos revisados en el siglo XX sería la obtención de poder (o en algunos casos la proletarización) de los trabajadores del conocimiento. En cualquier caso, el capitalismo generaría a sus propios enterradores.

El hecho de que esto no sucediera, y de que el capitalismo expandiera la riqueza a gran escala, ha empujado al marxismo hasta la periferia, a partidos de protesta como el nuevo Nouveau Parti Anticapitaliste francés o las pacificadas discusiones académicas de un marxismo que se mezcla con las abstracciones de la teoría literaria.

Pero el incansable capitalismo ha seguido dando pie a la idea de que podría autodestruirse. Hace una generación el científico social americano Daniel Bell escribió sobre las “contradicciones culturales del capitalismo” con la idea de que el capitalismo erosionaría las normas tradicionales sobre las que descansa: disposición a trabajar duro, transmisión de legados a los hijos, evitar un excesivo hedonismo. En los años noventa Japón fue un buen ejemplo: sus adolescentes gandules rechazaron la ética del trabajo de sus padres que había producido el milagro económico.

Argumentos parecidos han presentado la demografía como el talón de Aquiles. El materialismo capitalista ha minado los incentivos para que la gente tenga hijos, sacrifique ingresos y placer por el duro trajín de la vida familiar (la meritocracia alienta aún más a los padres a preservar sus ambiciones de mejora con sólo uno o dos hijos). De ahí las tasas de nacimiento enormemente reducidas en Europa y entre los estadounidenses blancos. En algún momento los desequilibrios demográficos resultantes amenazan con minar el contrato generacional del que depende toda sociedad, con un creciente grupo de viejos exigiendo más a un cada vez más reducido grupo de trabajadores jóvenes. El colapso del índice de ahorro –de alrededor de cero en 2007 en Estados Unidos, cuando debería ser cercano al treinta por ciento para hacer frente al envejecimiento– es un claro síntoma de un capitalismo que ha perdido la capacidad de proteger su propio futuro. (Irónicamente, puede ser que China, a pesar de sus altos índices de ahorro, se halle más en riesgo conforme la política de un solo hijo la transforma de un país joven en uno viejo a una velocidad que no se ha conocido en la historia del hombre.)

Otros críticos han puesto el énfasis en la vulnerabilidad del capitalismo ante el éxito. Las extraordinarias mejoras de productividad en la manufactura reducen su parte del PIB y dejan que las economías se hagan más dependientes de los servicios, cuyo crecimiento es inherentemente más difícil. Hay una vulnerabilidad semejante en el consumo. Habiendo satisfecho con éxito las necesidades materiales de la gente, el capitalismo queda amenazado si la gente pierde interés en trabajar duro y hacer dinero y prefiere las consultorías de tipo new age, los años sabáticos de la mediana edad y los fines de semana de tres días. La única respuesta del capitalismo es invertir aún más en crear nuevas necesidades propiciadas por la ansiedad por el estatus, o por la belleza y el cuerpo, un resultado perverso que puede hacer que las sociedades capitalistas con mayor desarrollo estén más perturbadas psicológicamente que sus contrapartes pobres.

■

Todas estas críticas han dado en algunos blancos, aunque ninguna ofrece claridad en cuanto a cómo pueden resolverse las contradicciones del capitalismo. Ni tampoco dicen mucho sobre la dinámica turbulenta del capital en sí mismo. Para encontrar una visión perspicaz sobre cómo la crisis actual puede conectar con estas tendencias de largo plazo no hay que voltear hacia Marx, Keynes o Hayek, sino hacia el trabajo de Carlota Pérez, una economista venezolana cuyos escritos están atrayendo cada vez más atención.

Pérez es una estudiosa de los patrones a largo plazo del cambio tecnológico. Según ella, los ciclos económicos comienzan con la aparición de nuevas tecnologías e infraestructuras que prometen riqueza; éstas a su vez atizan la locura de las inversiones especulativas, con alzas extraordinarias en las acciones y otros valores. Durante estas fases las finanzas van en ascenso y las políticas del laissez faire se convierten en la norma. Los booms son seguidos por caídas dramáticas, ya sea en 1797, 1847, 1893, 1929 o 2008. Después de estas caídas, y de periodos de inestabilidad, el potencial de las nuevas tecnologías e infraestructuras es eventualmente completado, pero sólo una vez que aparecen nuevas instituciones mejor alineadas con las características de la nueva economía. Cuando eso ha ocurrido, las economías gozan de brotes de crecimiento y progreso social, como la belle époque del milagro de la posguerra.

Antes de la Gran Depresión, los elementos de una nueva economía y una nueva sociedad ya estaban disponibles –e inflaron las burbujas especulativas de los años veinte–, pero no fueron comprendidos por la gente en el poder ni fueron incrustados en las instituciones. Entonces, durante los años treinta, la economía se transformó, en palabras de Pérez, de una basada en “acero, equipo eléctrico pesado, grandes trabajos de ingeniería y química pesada… en un sistema de producción masiva que abastecía a los consumidores y a los mercados masivos de defensa. Se tuvieron que hacer innovaciones radicales en el manejo de la demanda y en la redistribución del ingreso, de las cuales el papel directamente económico del Estado es tal vez la más importante”. El resultado fue el surgimiento del consumo masivo, y una economía apoyada en mayor infraestructura para electricidad, vías y telecomunicaciones. Durante los años treinta no estaba claro qué innovaciones institucionales serían más exitosas (el fascismo, el comunismo y el corporativismo eran todos contendientes), pero después de la Segunda Guerra Mundial emergió un nuevo modelo de capitalismo regulado por el Estado, caracterizado por los suburbios y las autopistas, los Estados de bienestar y la administración macroeconómica, que apuntalaron el crecimiento de la posguerra.

Bajo esta luz, la Gran Depresión fue tanto un desastre como un acelerador de la reforma. Contribuyó a introducir nuevas políticas económicas y sociales en países como Nueva Zelanda y Suecia, que posteriormente se convirtieron en la corriente principal del mundo desarrollado. En los Estados Unidos llevó a la reforma bancaria, al New Deal y al GI Bill. En Gran Bretaña la depresión, tanto como la guerra, llevó a la creación del Estado de bienestar y al NHS (Servicio Nacional de Salud).

Una implicación del trabajo de Pérez, y del de Joseph Schumpeter antes que ella, es que parte de lo viejo debe borrarse antes de que lo nuevo halle sus formas más exitosas. Sostener a las industrias fallidas es, bajo esta luz, una política riesgosa. Pérez sugiere que tal vez estemos en el borde de otro gran periodo de experimentación e innovación industrial que llevará a nuevos compromisos entre las exigencias del capital y las exigencias de la sociedad y la naturaleza. Retrospectivamente, estos acomodos periódicos son partes tan integrales del capitalismo como las crisis financieras –en efecto: es sólo a través de las crisis y de las reformas institucionales que el capitalismo se adapta a un medio ambiente en transformación y redescubre la brújula moral que es tan vital para que los mercados funcionen bien. El acuerdo de finales del siglo XIX vino en respuesta al miedo a la revolución y nos trajo las pensiones estatales, la educación universal, los sindicatos y el sufragio universal, finiquitando los ideales del liberalismo del XIX. Cincuenta años después vino un segundo acuerdo, surgido de la depresión y de la guerra, e hizo que variantes de las democracias sociales y cristianas fueran la norma en cada país rico, incrementando la contribución estatal del PIB e introduciendo manos visibles para guiar la mano invisible del mercado.

■

Si otro gran acuerdo está en camino, estará moldeado por la triple presión de la ecología, la globalización y la demografía. Predecir en detalle el papel de estas presiones no tiene sentido y, como siempre, hay igual número de posibilidades tanto malignas como benignas, desde un militarismo redivivo y la autarquía hasta la estigmatización de las minorías y un acelerado colapso ecológico.

Pero las nuevas tecnologías –redes de alta velocidad y nuevos sistemas de energía, fábricas bajas en carbono, software open source y medicina genética– tienen un tema en común: cada una, potencialmente, replantea con más claridad al capitalismo como un sirviente y no como un amo, sea en el mundo del dinero, del trabajo, de la cotidianidad o del Estado.

El capital mismo es un buen punto de comienzo. Una de las rarezas de la economía contemporánea es que los sistemas de distribución de capital se hayan divorciado de tal forma de la economía real. Gran parte de la financiación del nuevo conocimiento científico viene de los gobiernos, no de los mercados, y gran parte de la financiación de las grandes compañías que producen bienes, tecnologías y servicios se genera internamente y no procede de los mercados de valores. Mientras tanto, la mayor parte del trabajo de los mercados financieros ha involucrado un capital financiero que actúa contra sí mismo, compensando y apostando mediante instrumentos cada vez más opacos.

Incluso antes de la crisis hubo varias tendencias que iban en sentido contrario, y todas intentaban restablecer el capital como un sirviente de la economía real y forzar una mayor transparencia. Había justificaciones prácticas (el riesgo de mercado se amplifica mientras más grados de separación haya entre los precios de bienes financieros y el valor precedente) y morales (a más grados de separación, menos posibilidades tienen los mercados de actuar con responsabilidad moral). Entre los muchos movimientos en esta dirección se incluyen los intentos aún tentadores por lograr que las inversiones en fondos de pensiones tengan que rendir cuentas por sus efectos sociales y ambientales (por ejemplo, a través de grandes fondos estadounidenses como Calpers o Calvert); los razonamientos de que la bolsa debe vigilar la transparencia y la integridad de sus inversores; los planes de ilegalizar los paraísos fiscales; el lento pero seguro crecimiento de una industria de inversión social (que hoy significa una décima parte de los bienes invertidos en Estados Unidos); y el crecimiento de un genuino capital de riesgo que apuesta por nuevas ideas y tecnologías (tristemente, gran parte de la industria británica no estaría a la altura de esa definición). También estamos escuchando nuevamente la propuesta de que los bancos públicos financien la vivienda, la infraestructura o la innovación. Cuando el gobierno en Gran Bretaña se canse de ser dueño de los bancos podría incluso decidir que éstos sobrevivirían mejor como mutuas y no como empresas cotizadas.

Otra parte intrigante de esta historia es el crecimiento del capital en manos de fideicomisos y corporaciones de beneficencia, que ahora se enfrentan al dilema de usar sus bienes sustanciales (cinco mil millones de libras en Gran Bretaña) no sólo para entregar un dividendo anual sino también para reflejar sus valores. Bill Gates se vio a sí mismo en el filo de este dilema cuando los críticos le señalaron que los vastos activos de su fundación solían ser invertidos de maneras que iban en contra de lo que buscaba conseguir a través de sus gastos.

Incluso el dinero puede ser repensado. Los privilegios que acompañan a la habilidad de crear dinero acarrearán en el futuro más responsabilidades, pero también puede ser que veamos más entusiasmo por monedas alternativas que están más implantadas, como las monedas locales en Alemania o los bancos de tiempo.

El consumo es el segundo lugar en el que las señales de cambio son inequívocas. En los países muy endeudados (incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña) simplemente va a tener que haber menos deuda y más ahorro. Es una ironía que tantas de las medidas tomadas para enfrentarse al impacto inmediato de la recesión, como recortes del IVA y paquetes de estímulos fiscales avancen en la dirección opuesta a lo necesario a largo plazo. Pero ya hay fuertes movimientos para contener los excesos del consumo de masas: comida lenta, el movimiento de la simplicidad voluntaria y las muchas medidas para detener la creciente obesidad son todos síntomas de un giro hacia un consumo que sea visto menos como una ayuda inofensiva y más como un villano. El alcalde de São Paulo, Gilberto Kassab, prohibió todos los carteles publicitarios en 2006. David Cameron ha clamado contra el capitalismo tóxico como corruptor de los niños, además de darle vueltas a la idea de cuentas personales de carbono para limitar las formas de vida que consumen grandes cantidades de ese elemento. El refuerzo de estas tendencias es un giro en el equilibrio de la economía que la aleja de los productos y los servicios y la acerca a una “economía de apoyo” basada en las relaciones y los cuidados (desde guarderías y terapias hasta entregas semanales de comida orgánica). Las tecnologías en red contribuyen a esta tendencia, y en un extremo del mercado hay una creciente subcultura de clubs que reúnen a consumidores para que compren a los productores (el Ebbsfleet United es un ejemplo de ello en Gran Bretaña: un club de fútbol que es propiedad de unos veinte mil seguidores, reunidos en la web, que ganó el Football Association Challenge Trophy el año pasado).

Reflejo de estos cambios son los giros en la forma en que se hacen las cosas a medida que el capitalismo se aleja de la destrucción de la naturaleza para acercarse un tanto al equilibrio con ella. Visiten las fábricas de BMW en Alemania y verán un nuevo modelo de capitalismo que trata de reutilizar todos los materiales necesarios para hacer un coche. Estos sistemas de producción señalan distintos ideales de fabricación que serán celebrados en la Expo de Shanghái en 2010, donde la economía que crece más rápidamente en el mundo presentará una visión del capitalismo de bajo carbono muy distinta de la versión que China ha adoptado en las dos últimas décadas.

También el conocimiento está distinguiendo entre los modelos capitalistas y las alternativas cooperativas. Hace una década, todas las políticas industriales del gobierno hacían hincapié en la creación y protección de la propiedad intelectual. Las universidades eran obligadas a comercializar sus ideas con el argumento de que sin incentivos financieros no habría forma de galvanizar la biotecnología o la siguiente generación de inteligencia artificial. Pero, en contra de las expectativas, también han prosperado otros modelos. Una elevada proporción del software utilizado en internet es open source. Los creative commons están ganando terreno en la cultura como alternativa a los derechos de autoría tradicionales, y la Wikipedia se ha convertido en un inesperado símbolo del poscapitalismo.

En tercer lugar deberíamos buscar cambios en el mundo del trabajo. Las variedades de trabajo son muchas, con grandes disparidades de sueldo, satisfacción y poder. En algunos sectores la depresión dará un nuevo impulso a la vieja idea de que los trabajadores deben emplear el capital y no al revés. Cooperativas como el grupo Mondragón (que tiene más de 100.000 empleados y ha duplicado su tamaño cada década) y empresas propiedad de los empleados como John Lewis han prosperado. También en otros sectores se ha producido una tendencia a largo plazo hacia el hecho de que más gente quiere que el trabajo sea un fin además de un medio, una fuente de satisfacción además de ingresos. La cuestión decisiva aquí, con todo, es si el capitalismo puede encontrar un nuevo acomodo con respecto a la familia. El capitalismo está siendo llevado cada vez con más intensidad a la vida familiar, y muchas de las áreas de mayor perspectiva de crecimiento de empleo están en la periferia de la familia, con la sanidad y los cuidados. Pero en todas partes de ese ámbito hay también señales de una tensa división entre trabajo y familia, pues una creciente proporción de empleados, especialmente las mujeres, tienen al mismo tiempo que cuidar de niños pequeños y padres ancianos. Innumerables pruebas confirman el papel vital que la familia tiene en el cultivo de las habilidades y las actitudes de futuros ciudadanos, pero seguimos sin contar con una nueva arquitectura de derechos y flexibilidades.

Muchos de estos cambios están obligando a los Estados a reconsiderar de nuevo cómo socializar nuevos riesgos. Los dos últimos acuerdos –el de finales del siglo XIX y el de mediados del XX– eran en su raíz sobre el riesgo, pues los gobiernos asumieron la tarea de proteger a su gente contra los riesgos de la pobreza en la tercera edad, la mala salud y el desempleo. China parece dispuesta a alcanzar a Occidente en este respecto; necesita desesperadamente crear un Estado de bienestar y un servicio de sanidad viables si el Partido Comunista quiere mantener legitimidad y contener una violenta reacción política contra los excesos capitalistas. En el resto del mundo la batalla será la atención. A medida que las poblaciones envejecen es en principio viable para todo el mundo asegurarse, e incluso que ese seguro sea calibrado con resultados de adn y formas de vida. Pero la experiencia indica que es difícil diseñar mercados de seguros para la atención que sean al mismo tiempo eficientes y considerados justos. Para la mayoría la distancia entre lo que se necesita y lo que se ofrece está creciendo a medida que la esperanza de vida sigue creciendo y la discapacidad se convierte en la norma. En una generación podríamos estar en el umbral de una mayor expansión de la previsión colectiva, surgida de nuestro compartida vulnerabilidad ante la discapacidad, la demencia y quedar sin hijos o cónyuges que nos cuiden. Esa previsión estará conformada por el acceso a información mucho más precisa sobre predisposiciones individuales, o por la efectividad de los tratamientos, y sin duda hará uso de los recursos empresariales. Pero es muy improbable que sea capitalista.

Los gobiernos también podrían verse más arrastrados a los servicios financieros. Hasta ahora la industria de los servicios financieros ha sido notablemente lenta en ofrecer productos más ajustados a las necesidades contemporáneas: como hipotecas variables que puedan interrumpirse durante los periodos de desempleo. Pero algunos gobiernos (como el de Dinamarca y el de Singapur) han creado cuentas presupuestarias personales para ciudadanos, y no resulta difícil imaginar que algunos ofrezcan servicios mediante los que la gente pueda tomar prestado dinero durante un periodo de recapacitación, permiso por paternidad o desempleo y después pagarlo mediante el sistema de impuestos durante veinte o treinta años, o por medio de una tasa sobre los hogares, con costes de transacción mucho más bajos que en los bancos.

Cuentas de bienestar personal; presupuestos personales en sanidad; asignaciones personales de carbono. Todo esto pueden ser partes distintas de la arquitectura de un Estado reformado que crea un fondo común de riesgos y, al mismo tiempo, personaliza sus servicios. Todo puede ser parte de nuevos pactos que combinen nuevos riesgos con mayores obligaciones de ahorrar, de pagar por sanidad y educación, y de compartir los costes que procederán de una mayor flexibilidad en el trabajo.

Los últimos acuerdos fueron sobre el Estado, y los Estados están siendo devueltos a papeles mucho más activos a medida que la recesión se profundiza. Pero algunas de las garantías de seguridad más importantes están más allá del alcance directo del gobierno. En Estados Unidos la proporción de gente que dice que no tiene a nadie con quien hablar de asuntos importantes ha subido del 10 al 25 por ciento en veinte años. La biología y las ciencias sociales contemporáneas han confirmado hasta qué punto somos animales sociales que dependemos de los demás para nuestra felicidad, para nuestro respeto por nosotros mismos, nuestra valía o nuestra vida. No hay ninguna contradicción inherente entre capitalismo y comunidad. Pero hemos aprendido que esas relaciones no son automáticas: tienen que ser cultivadas y premiadas, y las sociedades que invierten grandes proporciones de sus excedentes en poner anuncios para persuadir a la gente de que el consumo individual es el mejor camino a la felicidad acaban pagando un elevado precio.

El hecho de que nuestras relaciones sociales importen tanto como nuestros ingresos puede cambiar el modo en que se piensa en la política. El efecto a corto plazo del desplome será concentrar toda la atención en la desalentadora caída del producto interior bruto. Pero la tendencia a más largo plazo consiste en considerar el PIB como algo menos importante que otros indicadores de éxito social, incluido el bienestar. En el transcurso del último año, la ocde ha movilizado un reluciente grupo de premios Nobel para que adviertan sobre lo que puede haber “más allá del PIB”: el presidente Sarkozy ha anunciado su disposición a adoptar algunas de sus ideas y Obama querrá medidas de éxito que tengan en cuenta las mejoras en la salud, ciudades más verdes y mejor educación y no sólo cuánto dinero ha gastado la gente.

Lo que también está más allá del PIB es una idea más plural sobre cómo deberían gestionarse las empresas. Durante décadas las empresas cotizadas han sido la norma. Pero la crisis actual nos está recordando que las formas empresariales más diversas pueden ser más resistentes. Las sociedades concesionarias de hipotecas que no se privatizaron han sobrevivido mejor que las que lo han hecho. Las organizaciones caritativas tienden a sobrevivir a las recesiones mejor que las empresas convencionales y en Gran Bretaña alrededor de 55.000 organizaciones con fines sociales podrían recuperarse más rápidamente que firmas sin misión social. No es de sorprender que los conservadores estén dándole vueltas a ideas políticas para fortalecer las instituciones financieras sin ánimo de lucro (credit unions) y los fondos de inversión en la comunidad, las cooperativas de alimentos y las empresas de prestación de servicios energéticos, todo parte de una búsqueda de una visión económica que sustituya la de los años ochenta del big bang y las grandes compañías de servicios privatizadas.

La crisis del capitalismo es, naturalmente, global, y ha mostrado las limitaciones de las instituciones globales que cobraron forma hace medio siglo. China está destinada a convertirse en el actor dominante de un fmi y un Banco Mundial fortalecidos, seguida de la India y Brasil. El G20 está sustituyendo al G8 como club realmente importante. Y a la espera se hallan nuevas instituciones para sentar políticas sobre el carbón y gestionarlo, para encargarse de todo, desde la migración global hasta la regulación de la biotecnología, junto a instituciones menos formales que ayuden a la sociedad mundial a implicarse, desde e-parlamentos hasta plataformas para campañas globales como Awaaz, un periódico online.

Nadie puede saber cuál de estas posibilidades cristalizará. En principio, hay un número infinito de direcciones que pueden tomar los sistemas sociales. Pero la historia sugiere que en momentos clave la evolución es altamente selectiva. Sólo unos pocos modelos resultan ser sostenibles, afines con las tecnologías, los valores y las estructuras de poder prevalecientes.

En la primera fase de la crisis quienes con más éxito han exigido ayuda han sido las grandes, decadentes (y bien conectadas) industrias de la última era del capitalismo. Pero las discusiones avanzan: sobre cómo los planes de recuperación pueden apoyar el crecimiento del empleo y arreglar el futuro (como en las infraestructuras para coches eléctricos de San Francisco o el inmenso programa de trabajos verdes de Corea), en lugar de tratar de arreglar los errores del pasado. No está claro todavía qué políticos serán capaces de articular una visión de un “capitalismo sirviente” mejor ajustada al siglo XXI. David Cameron ha hecho algunos intentos, por muy duro que eso pueda ser para el descendiente de generaciones de corredores de bolsa. Gordon Brown es hijo de la casa de un pastor protestante, pero también está profundamente implicado en la crisis. Obama debería estar idealmente preparado para ofrecer una nueva visión, aunque se ha rodeado con abanderados del sistema que ahora parece estar viniéndose abajo.

El resultado es que se está abriendo un gran espacio político. En el corto plazo, se llenará de ira, miedo y confusión. A largo plazo puede que se llene de una nueva visión del capitalismo y sus relaciones con la sociedad y la ecología, una visión que será más clara acerca de cuánto queremos crecer y cuánto no. En el pasado, las democracias han domesticado, guiado y revivido el capitalismo una y otra vez. Han impedido la venta de personas, de votos, de cargos públicos, el trabajo infantil y el tráfico de órganos, y han impuesto derechos y reglas mientras vertían recursos para satisfacer la necesidad que tiene el capitalismo de ciencia y habilidades; ha sido con esta mezcla de conflicto y cooperación como el mundo ha alcanzado el extraordinario progreso del último siglo.

Para descubrir lo que vendrá ahora, quizá deberíamos mirar hacia arriba. Los perfiles de las ciudades son la prueba más simple de lo que la sociedad valora y dónde se controlan sus excedentes. Hace algunos siglos los mayores edificios de las ciudades del mundo eran fuertes, iglesias y templos: después, por un tiempo, se convirtieron en palacios. Brevemente, en el siglo XIX, los edificios civiles, las estaciones de ferrocarril y los museos les hicieron sombra. Y a finales del siglo XX eran en todas partes los bancos. Pocos creen que esto vaya a seguir siendo así mucho tiempo más. Pero qué vendrá ahora: ¿grandes palacios de ocio y estadios deportivos, universidades y galerías de arte, torres de agua y jardines colgantes, o quizás emporios de biotecnología? Tenemos que reavivar nuestra capacidad para imaginar y para ver a través de la tormenta, todavía en formación, que tenemos ante nosotros. ~

Traducción de Ramón González Férriz y Julio Trujillo

©Geoff Mulgan. New York Times Syndicate