Entre las múltiples disciplinas científicas que el mundo no necesita se encuentra, encabezándolas, la paralexicología, la cual puede definirse como la rama del saber encargada de estudiar los fenómenos que la lexicología no ha podido explicar hasta el momento, tales como la onomnemia, la criptolexemia, la asofialexia y la alogia.

Con esta nueva entrega me dispongo a dar un paso decisivo más en esa provisional dirección, al ocuparme del singular y no menos inquietante fenómeno de la irreferencia, cuya existencia me fue revelada inicialmente merced a un mero ejercicio de silogística elemental, que reconstruyo para lector.

Si en la criptolexemia, me dije, se percibe el significante pero se ignora su significado (por ejemplo, para algunos, la palabra “ángelus” o, para otros, la voz “gárgola”) y en la asofialexia se conoce el referente pero se desconoce el significante (por ejemplo, para algunos, el nombre de la oración en honor del misterio de la Encarnación, o, para otros, la denominación de la parte final, por lo común vistosamente adornada, del caño o canal por donde se vierte el agua de los tejados o de las fuentes), justo y necesario es, concluí, que haya un fenómeno en el que se conozca el significado de un significante pero se desconozca su referente.

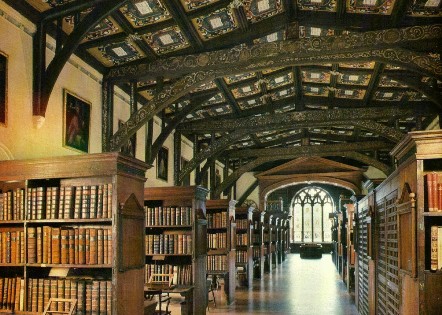

Y, así, impelido por esa formal certeza, me di a la búsqueda de tales especímenes paralexicológicos. Jubilosamente consulté archivos y bibliotecas; henchido de esperanza exploré enciclopedias y tratados, al borde del gozo fatigué a lumbreras e iluminados –y el resultado fue siempre el mismo: la sorda oscuridad cegadora.

Ya había descubierto los significantes sin significado (criptolexemas) y los referentes sin significante (asofialexemas), ¿por qué, ¡ay!, se me dificultaba tanto encontrar los significados sin referente, para los cuales ya incluso había acuñado una inspirada designación (irreferencia[1])? Y he ahí que, justo al expresar tal lamento vislumbré mi error: había sido víctima del más humillante de los errores de razonamiento: la violación del principio de identidad. ¿Cómo se me ocurrió pensar, me recriminé, que podían existir palabras de las que conociera el significado sin conocer el referente si el significado no es otra cosa que la imagen mental del referente? ¿Cómo pude llegar a imaginar que quien supiera que “gárgola” es la parte final, por lo común vistosamente adornada, del caño o canal por donde se vierte el agua de los tejados o de las fuentes no lograra identificarla en la realidad? Me respondí que la culpa sólo podía ser de la lógica, la cual, en más que sinnúmeras ocasiones, nos arrastra, con su inercia, al viscoso abismo del sofisma.

Pero no todo estaba perdido. En mi quejumbre había dado con una formulación inesperada que, ¡oh, serendipity!, me llevaba al epicentro exacto de los lexemas irreferentes. No eran, como torpe y lógicamente pensé al principio, palabras con significado conocido y referente desconocido, sino significantes con significados perfectamente definidos y por todo el mundo conocidos que, sin embargo, carecen de referente. No era un problema de desconocimiento sino una cuestión de existencia. Arribé, así, a la definición correcta y, desde hoy, inmortal de los lexemas irreferentes. La cito por vez primera: Son palabras cuyo significado comprende el hablante y cuyo referente, a pesar de resultarle asaz conocido (al grado de poder hablar horas enteras sobre él o escribir tratados completos para analizarlo, clasificarlo o formalizarlo, pero también poder retratarlo, esculpirlo, musicalizarlo y hasta consagrarle su vida), no existe.

Tal es el caso de, por ejemplo, las palabras “suerte” o “destino”, de “aura” y “futuro”, y de “justicia” o “libertad” –por no mencionar palabras mayores, como “alma” o, la mayúscula de ellas, “Dios”.

Escritor mexicano. Es traductor y docente universitario en Alemania. Acaba de publicar “Los fragmentos infinitos”, su primera novela.