No deja de ser trágico que alguien como Guillermo Rosales, cuya breve biografía parece un catálogo de penurias y desdenes, acabara derrotado por su propio éxito. En 1987, cuando ganó la primera edición del premio Letras de Oro, los escasos amigos que le quedaban asistieron al asombroso espectáculo de un nihilista eufórico, cuyo smoking alquilado todavía mostraba pretensiones de elegancia. La alegría de Rosales era un tanto prematura: la joya del concurso literario miamense patrocinado por American Express se publicó a destiempo en la mediocre editorial de siempre; la distribución fue pésima. En resumen, no pasó nada. Pero esa nada obligó a Guillermo Rosales a retomar su carrera de escritor maldito. Regresó entonces al cauce de la autodestrucción mientras su éxito le hacía un guiño burlón desde las críticas displicentes de tres o cuatro periódicos locales. ¿Qué pudo ser más amargo para él que descubrirse de pronto figurando en medio de una vidita literaria, compartiendo página con los chismes y la politiquería de su ciudad odiada? Supongo que esa última decepción contribuyó a que Rosales terminara pegándose un tiro en julio de 1993.

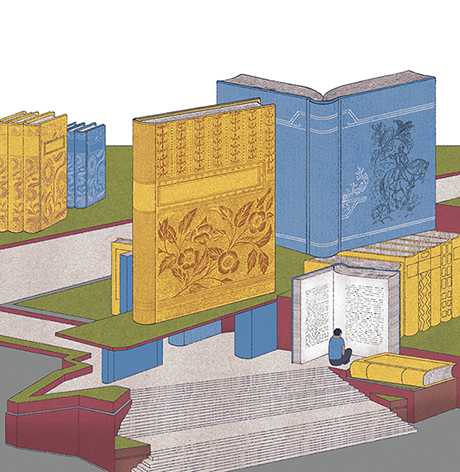

Diez años después, el éxito de una traducción al francés ha arrastrado esta noveleta hacia una editorial española que distorsiona el original al presentarlo como La casa de los náufragos. El prejuicio provinciano contra un título en inglés pasa por alto que el propio Rosales siempre se mantuvo alejado de metáforas banales como la que ahora lo acompaña en portada. No hay mejor título para esta novela que el que escogió su autor: Boarding home, esto es, la pensión o asilo adonde van a parar, por voluntad expresa de sus familiares, unos seres desahuciados: “Locos en su mayoría. Aunque, a veces, hay también viejos dejados por su familia para que mueran de soledad y no jodan la vida de los triunfadores”.

El libro cuenta la historia del “perdedor” William Figueras, que, después de intentar ser escritor en La Habana, llega a Miami “huyendo de la cultura, la música, la literatura, la televisión, los eventos deportivos, la historia y la filosofía de la isla de Cuba”. Su familia espera un posible triunfador, pero lo que llega al aeropuerto es un guiñapo, un tipo medio loco, casi sin dientes, al que tienen que ingresar ese mismo día en una sala psiquiátrica. En medio de una ciudad obsesionada con el éxito, William, que se autodefine como “exiliado total”, sólo encuentra lugar en “una casa de escombros humanos”. La Revolución lo ha convertido en un despojo, y ahora el Exilio le asignará su papel entre un reparto de seres infernales. Terribles estos personajes de Boarding home, que recuerdan a veces los dostoyevskianos Apuntes de la casa muerta. Pero si el presidio le deja a Dostoyevski la certeza de que “los hombres son hombres en todas partes”, la casa de los locos convence a Rosales de lo contrario: en determinadas circunstancias, todo humano se topa con su devenir-animal. Como homúnculos de algún experimento fallido, en Boarding home van apareciendo el señor Curbelo, el mezquino dueño del home que sueña con trofeos de pesca submarina; Reyes, el viejo tuerto de cuyo ojo gotea constantemente una gota de pus amarillento; Hilda, la anciana decrépita envuelta siempre en un vaho de orines; Ida, la gran dama venida a menos; Louie, el americano aullador; René y Pepe, los hermanos retardados que luchan como animales prehistóricos por un pedazo de pan untado con mantequilla de maní; Tato, el homosexual de armario que le revela a William ese “trágico final de la muerte que es la vida”… Por encima de todos, campeando como un Gerión vernáculo, con medio cuerpo en la locura y la otra mitad en la “psicología de la calle”, el maligno Arsenio, pastor de locos y encarnación de la bestia nacional.

Arsenio es el espejo diabólico en que William Figueras está obligado a mirarse para descubrir el horror cubensis. Guiado por un oscuro imperativo de supervivencia, no tendrá otro remedio que convertirse en bestia (“yo soy una bestia como tú”, le confiesa en algún momento a su guardián) mientras espiga versos de una antología de poetas románticos ingleses convertida en libro de cabecera. Hasta que aparece Francis, la loquita nueva a la que William penetra dulcemente mientras casi la estrangula, una mujer que comparte su pasado y su culpa, un amor que se alimenta con el sueño de una fuga en común. Francis también es un guiñapo que alivia sus recuerdos de la épica comunista con pastillas de etrafón forte. Y lo que parecía un desliz romántico termina en la excursión a un nuevo círculo del horror, la momentánea felicidad que atraerá a las Furias.

Decíamos que el estilo de Rosales desconfía de las metáforas omnicomprensivas; precisemos ahora que esa desconfianza lo distingue de sus compañeros de la llamada “generación del Mariel”, cuyo representante más conocido es Reinaldo Arenas. Aunque Boarding home recuerda un poco El portero, fábula de un exilio obligado a escoger entre la frustración y la demencia, su protagonista no tiene siquiera el consuelo de hablar con los animales. Lo que separa a Rosales de Arenas es la intuición repentina de que la alegoría es también una forma de consuelo simbólico.

Siempre que la literatura cubana ha intentado mostrar el horror de su historia reciente acaba por refugiarse en mundos alegóricos. En El color del verano Arenas llevó al paroxismo el poder carnavalesco de la alegoría cubana presentándonos un asilo tan represivo como irreverente, un irónico “jardín de las delicias”. Pero ni en la “Pentagonía” de Arenas, ni en Pájaros de la playa, la última novela de Severo Sarduy, donde un apestado eleva el sida a la categoría de metáfora del devenir, ni en la sobrevalorada Tuyo es el reino de Abilio Estévez, ni en las recientes alegorías futuristas de Juan Abreu encontramos la fuerza que emana de este libro de Rosales. Boarding home no es metáfora de nada. Al contrario: lo que nos descubren estas cien páginas es que a la literatura cubana le sobra metáfora, de la misma manera que le sobra realismo testimonial. Realismo y metáfora son dos caras de la misma moneda gastada, cada una le sirve de coartada a la otra en su empeño de esquivar la ficción del horror cubano.

A este descubrimiento literario llega Rosales por el camino del odio. En un relato titulado “La estrella fugaz”, el escritor Carlos Victoria, su amigo y albacea, narra la historia de tres personajes, William, Ricardo y Marcos, que son el evidente trasunto de Rosales, Arenas y él mismo. Ahí se dice que William “no alimentaba el odio; el odio lo alimentaba a él. El odio lo hacía oír voces, ver enemigos en cada rostro, escuchar insultos en cada frase. Por odio enflaquecía hasta volverse este desecho humano, este espectro cuya mirada llena de desprecio asustaba”. Así como a Rosales lo enflaquece el odio, a su narrador el odio le permite enflaquecer la realidad hasta revelar el esqueleto mondo y lirondo de un delirio histórico. Por eso Boarding home tampoco es, como ha dicho algún crítico despistado, una metáfora existencial que trascendería las circunstancias cubanas. La imagen que aquí se nos muestra es inseparable de una historia convertida en el asilo al que van a parar “victimarios, testigos, víctimas”. Un asilo donde las fantasías no liberan, porque hasta los sueños ya están demasiado “historizados”. En sus noches de asilo William Figueras, Tiresias de la literatura cubana, ha tenido dos sueños premonitorios. En el primero Fidel Castro aparece refugiado en unas ruinas gritándole: “¡Cabrón!, ¡nunca me sacarás de aquí!”. En el segundo Castro levanta, socarrón, la tapa de su féretro pidiendo un cafecito antes de decir: “Bien, ya estamos muertos. Ahora verán que eso tampoco resuelve nada”. ~

(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).