Me dispongo a someter a la consideración del piadoso lector el fruto de mis investigaciones acerca de un tema cuya extraordinaria importancia ha pasado misteriosamente inadvertida hasta hoy. Se trata de la existencia de un grupo de palabras que a fuerza de llevar indisolublemente adherido un nombre propio, como la banda de Moebius, el código de Hammurabi o la navaja de Occam, han dejado de ser parte del tesoro universal de la lengua para pasar a convertirse en patrimonio personal de unos cuantos elegidos. Con congoja me he visto obligado a admitir que esas palabras han sido invadidas en lo más íntimo de su ser y nos han sido expropiadas. Pues así como ya nadie puede pronunciar o leer la palabra “infierno” sin que, como una maldición, el nombre de Dante brote en su memoria, ni nadie tampoco puede escribir o soñar la palabra “cubo” sin que, aun calladamente, el nombre de Rubbik resuene en la mente, parejamente es ya imposible escuchar la palabra “talón” sin que el nombre de Aquiles sea evocado con poderosa y, ¡ay!, indomeñable obstinación. Querámoslo o no, los valses son de Strauss, el área de Brocca y el tormento de Cuauhtémoc; por más que nos rebelemos, el bolero es de Ravel, el mechero de Bunsen y las fábulas de Esopo.

Pronto comprendí que ese proceso de usurpación onomástica no podía ser aprehendido por la lexicología ni por ningún modelo lingüístico, pues mientras la noche no es de las bodas ni el año de la canica, así como tampoco el solsticio es del verano ni la tierra de nadie, irremediablemente el arca es de Noé, la máquina de Turing y el huevo de Colón. Entre risotadas idiotas y sabias lágrimas derivé que el lexonoma, como tras interminables noches de blanco insomnio decidí llamar a esas asociaciones, no podía ser otra cosa que una estratagema prodigiosa para cumplir el sueño más minuciosamente acariciado por la humanidad: ser inmortal. La ocupación de las palabras por los nombres, esa suerte de transmigración simbólica llamada lexonoma, debe ser, terminé por transigir, más objeto de estudio de una futura ciencia de la inmortalidad que de cualquier lingüística comprensiva.

Paso ahora a exponer los lexonomas que se me han ido ocurriendo en el transcurso de mis estudios, con la esperanza de que el magnánimo lector perdone lo limitado de mis recursos y tenga a bien completar el siguiente inventario, más fortuito que inacabado, en aras de llegar a constituir la lexonomopedia que los inmortales merecen.

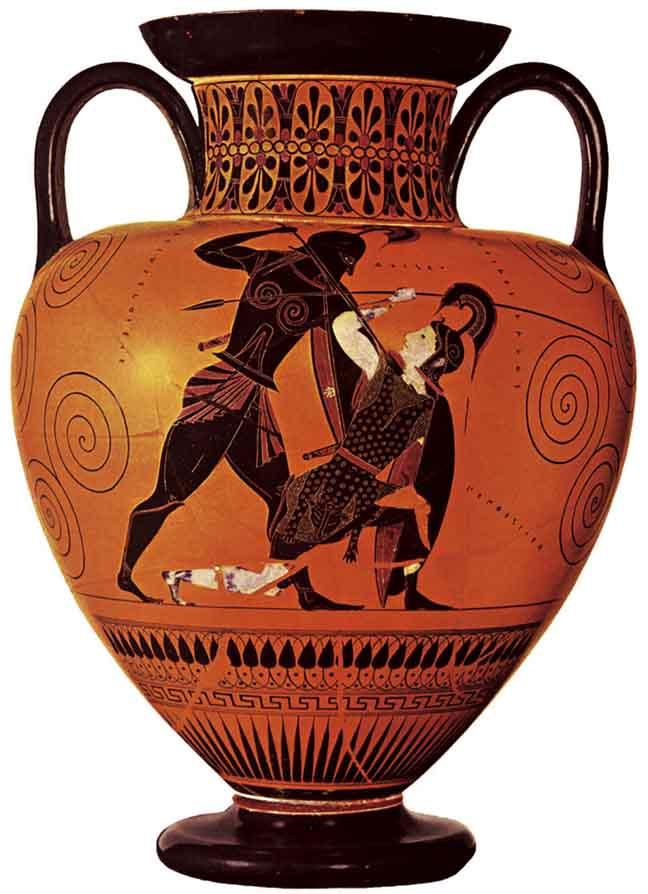

Lo primero que llama mi atención es el escandaloso número de lexonomas que, trágicamente, han servido para inmortalizar a seres inexistentes. Me refiero a los provenientes del campo mitológico, como la caja de Pandora o el fuego de Prometeo. Todo ese caudal de palabras perdidas es uno de los descubrimientos más amargos de la lexonomatología. Porque ya el hilo es de Ariadna y el suplicio de Tántalo; en nuestro hablar, las advertencias son de Cassandra y el vuelo de Ícaro; triste e ineluctablemente, la espada de Damocles y el trabajo de Sísifo.

Algo similar sucede con la religión, especialmente con los personajes bíblicos, cuya realidad histórica es, en el mejor de los casos, incierta. Ya no podremos apropiarnos de la estrella, que es de David, como tampoco lo haremos del beso, de Judas, ni del llanto, de la Magdalena. Justo aquí nos encontramos por primera vez con el problema que está destinado a desatar las discusiones más incruentas, pues ¿de quién es finalmente la palabra que se asocia con nombres diversos? ¿De quién es “el evangelio”? ¿de Lucas? ¿de Juan? ¿acaso de Marcos? ¿o de Mateo? Lo mismo ocurre con “la paradoja”, ¿es de Epiménides, su inventor, de Zenón, su pregonador, o de Russel, su fascinado enemigo? Dirimir esos litigios, qué duda cabe, conducirá a una explosión de los estudios de campo de nuestra amniótica disciplina. Por otro lado, entre los lexonomas religiosos, encontramos también el fenómeno contrario, es decir, un grupo de palabras que pertenecen todas a un solo nombre. Tenemos así que de Cristo son enteramente el calvario y la resurreción, el nacimiento y la pasión, mientras que de Dios, otro nombre entre tantos, son la palabra, el castigo y los designios.

En la filosofía, por continuar de alguna manera, encontramos por vez primera a personas reales. Algunas de las palabras que han perdido su anónima soberanía son, por ejemplo, la apuesta, que es de Pascal, como es el barril de Diógenes, el sueño de Leibniz y los arquetipos de Platón. Aquí nos encontramos con el fenómeno de potenciación de la lexonomia, algo que trasciende la pura conquista de la palabra por el nombre al operarse la transformación del nombre en palabra. La flagrante mayoría lo hace adoptando la forma de un adjetivo, como maquiavélico, freudiano o aristotélico, aunque también ello admita una potenciación ulterior, como es el caso de los nombres que, convertidos ya en palabra, se han apropiado además de otra palabra, como sucede con el nudo gordiano y el movimiento browniano.

Pero es en otro terreno, el de la historia (que, en contra de lo que podría pensarse, es precaria en lexonomas, como si de las proezas políticas emanara una fuerza de adherencia lexonómica débil), que nos encontramos con la forma suprema del lexonema, que es cuando el nombre adquiere la forma perfecta de sustantivo, como el marxismo, y su anfibia variación, el marxismo-leninismo. Este fenómeno representa un grave problema que no quiero ocultar al deferente lector, aunque entrañe una bomba de tiempo que algún día temible pueda hacer estallar todos nuestros esfuerzos. Me refiero a la paradoja de que existan nombres más inmortales que otros. Pues, si como he dicho, un lexonoma es el método a través del cual un nombre se inmortaliza al apropiarse de una palabra, la transustanciación del nombre en sustantivo tiene un poder inmortalizante superior, ya que no depende de los riesgosos avatares de la palabra en la que el lexonoma enraiza. Confrontados con la aberrante existencia de inmortalidades más eternas que otras, el único consuelo que puedo ofrecer al generoso lector es el precedente de los matemáticos que, puestos de cara frente a una paradoja gemela, es decir, el descubrimiento de Cantor según el cual hay infinitos más infinitos que otros, optaron por continuar cultivando su axiomática labor, aun a sabiendas de que esa contradicción corrompe irreversiblemente los fundamentos todos de su ciencia.

Permítame, pues, el dadivoso lector que yo también prosiga. En el arte, aunque avaros en su número, encontramos también bellos ejemplos de lexonomas. Algunas de las palabras que han dejado de estar vacantes son el universo, que es de Borges así como son las fugas de Bach, los relojes de Dalí y el pensador de Rodin. Pero también aquí nos encontramos con algunos lexonomas que inútilmente inmortalizan a nuestras propias ficciones. Ejemplos de palabras que hemos perdido a manos de seres imaginarios son el retrato, que es de Dorian Grey, la carabina, de Ambrosio, o la lámpara, de Aladino.

Sin embargo, el área más abundosa en lexonomas es el de la ciencia, y tenemos que el principio es de Arquímides, el juramento de Hipócrates y los diagramas de Venn-Euler; muchos sabrán también que la radiación es de Hawking y el disco de Nikpow; y no pocos recordarán que los espacios son de Banach, el seminario de Lacan y el demonio de Maxwell.

Claro que se podría intentar una clasificación alterna, menos dictada por la razón que por el insano afán de cartografiar los sectores de la realidad que ya han sido conquistados. Nos sorprendería averiguar, de ceder a esa heurística insensata, hasta qué punto nuestro cuerpo nos ha sido expropiado, pues ya la trompa es de Falopio, la costilla de Adán, los brazos de Morfeo, el ojo de Buda, la sonrisa de la Gioconda, la cabellera de Sansón, la sangre de Cristo, las barbas de Neptuno, la oreja de Van Gogh y la cabeza de Medusa.

Que al misericorde lector que se sienta agobiado frente a tanta palabra enajenada le sirva de consuelo saber que aún hay muchas más esperando a ser tomadas, por asalto o por azar, como sólidos navíos en el etéreo viaje hacia la inmortalidad, pues ¿de quién son el argumento y el error?, ¿de quién las manos y la guitarra?, ¿a quién pertenecen la lealtad y la infamia?, ¿a quién el símbolo y el silencio?, ¿quién se ha apoderado ya de la felicidad o la abyección?, ¿y quién de la pesadilla o el encanto? Yo, por mi parte, humildemente, me conformo con que a esa forma de perpetuar el nombre propio parasitando las palabras se le recuerde como la inmortalidad de Derreza. ~

Escritor mexicano. Es traductor y docente universitario en Alemania. Acaba de publicar “Los fragmentos infinitos”, su primera novela.