Prácticamente desde sus inicios, el siglo XX compaginó la poesía y la plástica en unos libros excepcionales y hermosos o, mejor dicho, excepcionalmente hermosos, que hoy se conocen más por referencia que por contemplación directa. Con el constructivismo ruso se fortaleció la colaboración entre poetas y pintores, y las vanguardias acabaron por hacer de esta complicidad una tradición. En rigor, la primera asociación de esta índole tuvo lugar en 1876 entre Stéphane Mallarmé y Édouard Manet para L’après-midi d’un faune. Y a esta pareja fundadora le sucedieron otras tan talentosas como Apollinaire y Picasso; Pierre Reverdy y Braque; Blaise Cendrars y Sonia y Robert Delaunay, por citar solo a las clásicas. Las búsquedas del surrealismo, comunes a la poesía y la plástica, permitieron dar un paso más adelante en esta exploración hasta hablar de “fusión” entre los dos lenguajes. Quizá el poeta Paul Éluard haya sido el más asiduo a esta práctica dualística que lo unió sucesivamente con Picasso, Man Ray, Marc Chagall, Fernand Léger y, sobre todo, Max Ernst con quien realizó el libro Poemas visibles, un título por lo menos elocuente de la apuesta perseguida.

No abriré aquí la caja de Pandora de las colaboraciones mexicanas e hispanoamericanas que son tan ilustres como las europeas. Solo añadiré que, a lo largo de la historia, pueden distinguirse ciertos matices entre los términos de “ilustración”, “colaboración” y “fusión” para calificar el momentáneo emparejamiento entre dos artistas.

Vicente Rojo escogió la palabra “conversación”, puesta por cierto entre paréntesis como en sordina, para nombrar la clase de intercambio que pretendió sostener con María Baranda en este espléndido libro. Pero antes que el testimonio de una conversación, la envoltura de acanalada textura gris me sugiere un sobre que contendría una carta. En lugar del tradicional lacre carmín, una cinta de cuero rojo sella precariamente la privacidad del diálogo. Un círculo deja entrever las iniciales de los remitentes: mb, vr, que igual podrían ser: mv y br, según las leamos horizontal o verticalmente. Creo que es el inmejorable signo que traiciona las posturas estéticas y éticas del pintor y de la poeta, cuyo anonimato discretamente desdibuja la pompa de la autoría y se anuda en esta otra fusión anónima. Por supuesto, son las iniciales de ambos artistas, pero también podrían ser abreviaciones que cifraran mensajes secretos, insinuados por el círculo que horada la grisura y figura el ojo de un voyeur. Con estas palabras absolutamente irracionales, quiero revivir la extraña sensación de violar un espacio íntimo que registré a la hora de abrir el libro y asomarme a su contenido.

Antes que una conversación, las creaciones de María Baranda (ciudad de México, 1962) y Vicente Rojo (Barcelona, 1932) se antojan dos monólogos unidos por una soledad compartida. No me refiero a la soledad que implica la ausencia de una compañía, sino a la soledad de la creación en dos artistas tan poco dados a la bulla mundana, a la “publicidad vergonzosa” que repudiaba André Breton. Se acompañan como dos amigos que no necesitan prender una luz en la oscuridad para ver qué relámpago o qué sonrisa ilumina el rostro del otro, ni articular palabra alguna para refrendar la amistad solidaria. Por lo tanto, entre estos dos “tímidos” consuetudinarios, se trata más bien de una conversación sigilosa, silente, sin otro afán que sumar soledades y talentos.

Que María Baranda escriba la parte poética no es ninguna sorpresa. Bosque y fondo es el título del largo poema en doce movimientos que reconstruye los vacíos de la existencia con una palabra parca, a ratos enigmática, siempre al borde de un abismo que se vislumbra más allá del poema. Rilke aseguraba que el misterio reside en el aura de un poema, en lo que este irradia a su alrededor sin poder formularlo en palabras humanas. Creo que es esta clase de misterio que se percibe en la poesía de María Baranda, hecha de vislumbres, visiones, a veces videncia, porque ella ve más profundo y más lejos que la mayoría de nosotros. Bosque y fondo coincide con una época de desolación que supone el desprendimiento del ser amado, cuando el vacío se vuelve tan palpable que paradójicamente pesa más que una piedra. Y la gran pregunta que invade la mente y da vueltas en el poema es adónde fue a parar el amor que latía en un pasado todavía tan próximo. El poema de María Baranda es triste, a ratos cruel, sin ser jamás sentimental, porque la pérdida se traduce al mismo tiempo en paisaje y cotidianidad que se funden en una atmósfera abstracta o, mejor dicho, volátil y envolvente.

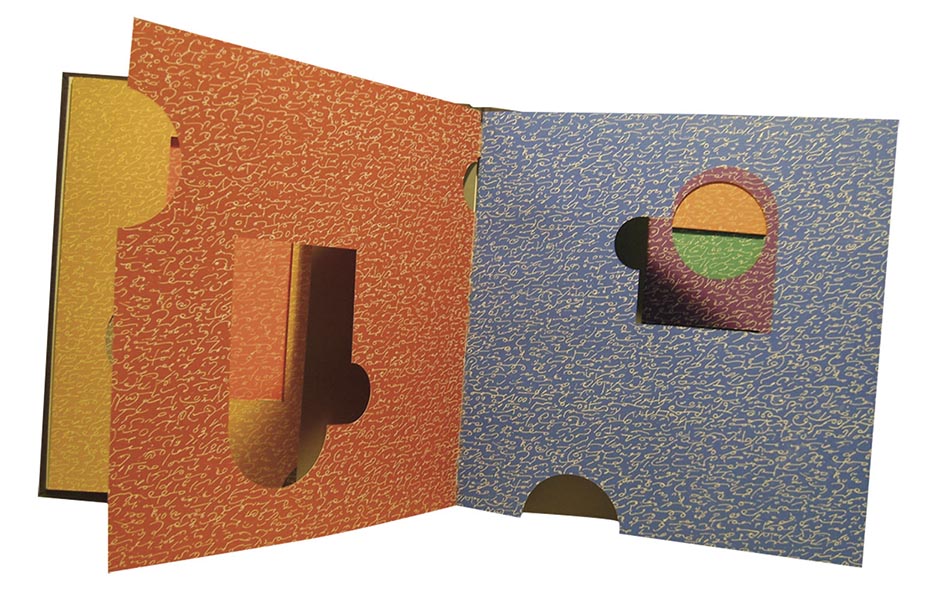

Si bien el poema de María Baranda es parco y compactado entre mucho blanco, como cuando el aire aprisiona las palabras entre murallas de vacío como ya dije, los grabados de Vicente Rojo, en cambio, se antojan una saturación de escritura que no pertenece a ningún alfabeto conocido y, sin embargo, recuerda a algunos como el hindi, el árabe o el hebreo. También evoca una singular taquigrafía o, simplemente, la letra manuscrita de la mayoría de las recetas médicas. Me he quedado largos ratos tratando de descifrar una palabra, una manera de semántica, un giro al azar, y nada. Creía leer y no leía nada, pero nunca había sentido a Vicente Rojo tan “parlanchín” en su plástica. Esta escritura de mosca atareada hasta parece broma, una disimulada mofa de su palabra escasa, una incesante cháchara de signos. En todo caso, la visión general es afortunada y los colores cavan relieves en lo plano de la “letra” manuscrita. Debo decir: los colores y las figuras, porque los découpages en círculos, rectángulos, cuadrados, muy propios del ojo geométrico del pintor, contribuyen a formar estratos que se superponen en un colorido palimpsesto. Varias de las figuras que así se forman remiten a una arquitectura arábiga, como si los vacíos fueran celosías que dejaran vislumbrar solo un extracto del texto global: impenetrables mensajes que despiertan la imaginación sin saciarla.

Al final del libro se encuentran cuatro montajes sueltos de Vicente Rojo con distintas combinaciones de colores y formas recortadas. Miro las cuatro combinaciones contiguamente y se dibuja un movimiento de rotación que, a mi parecer, no se distingue en las páginas del libro. Algo así como un reloj que no indicara ninguna hora, sino el mero transcurrir del tiempo. No sé bien por qué solemos asociar la rotación con el tiempo, pero creo que es algo inevitable en nuestra percepción del movimiento en esta tierra. Vicente Rojo nos propone así un tiempo de colores, que nada tiene que ver con los horarios propicios para escribir o pintar, sino que conjuga algo difícil de asociar: la sucesión del lenguaje y el movimiento de la duración. Decía Lewis Carroll que los relojes detenidos dan la hora correcta dos veces al día. Entonces, pongamos que los relojes de Vicente Rojo dan la hora de las cuatro estaciones en un solo día. Lo más probable es que todo esto sea alucinación mía, y simplemente haya que gozar la conjugación propia de las artes plásticas: color y forma, sin buscar “el mediodía a las catorce horas” como reza el proverbio francés.

Ignoro si el poema de María Baranda fue el punto de partida de la colaboración, pero así me gustaría verlo. No para sugerir que los grabados de Vicente Rojo son una ilustración de Bosque y fondo, lo cual sería erróneo e impertinente. Pero me gustaría ver la “escritura” de Vicente Rojo como una manera solidaria de resarcir los vacíos entre los versos de María Baranda, así como una manera de mitigar la negrura de la crisis con colores de alegre armonía. Lo más probable es que la cosa haya sucedido al revés o paralelamente, pero no importa. Por lo demás, estoy consciente de que no debo leer este libro de arte como una novela, ni ficcionalizar su concepción y sus intenciones, pero padezco un irremediable vicio de lectura. Lo idóneo es limitarse a la visión del ojo sin aderezarla con imaginación narrativa.

Lo cierto es que el proyecto del Taller de la Gráfica Mexicana resultó un hallazgo, lamentablemente limitado a 93 happy few entre los que me cuento. No puedo evitar sentir, a un mismo tiempo, culpa y dicha por ser poseedora de un lujo como los que a mí me gustan: sobrio y elegante. Además, sus dos autores reunidos en un solo espacio representan un raro privilegio en el horizonte de la creación contemporánea. ~