Lee aquí otras entregas de Memorias de un leedor.

Después de Alicia y el Quijote, durante mucho tiempo fui lector básicamente de un solo libro: Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Un día, supongo que a mediados de los ochenta, me regalaron dos volúmenes de la colección Club Joven de Bruguera (cuyos modestos libros de bolsillo, en la benemérita serie Libro Amigo, tendrían posteriormente un papel crucial en mi biografía lectora): Platero y yo, de portada roja con un hombre echado en un prado y Platero al fondo, y El misterio del valle de Boscombe y otras aventuras de Sherlock Holmes, de tapa amarilla con una ilustración a colores de Holmes y Watson.

Intenté leer Platero y yo y me pareció soso y aburridísimo. Durante años tuve prejuicios contra Juan Ramón, que después me deslumbraría, por culpa del bendito burro, “pequeño, peludo, suave”. Con el libro de Conan Doyle, en cambio, me sucedió todo lo contrario: me fascinó a la primera lectura y lo leí docenas de veces. Mis padres advirtieron mi afición y poco después me regalaron los dos volúmenes de Sherlock Holmes en la editorial Aguilar, en pasta dura color rojo y letras doradas. El primero tenía en la esquina una viñeta de un sabueso (el de los Baskerville, naturalmente) y, el segundo, una de Holmes con gorra y pipa. Durante años esos fueron, metafórica y literalmente, mis libros de cabecera, pues los tenía ahí, arriba de mi cama, y los abría en la noche a la menor provocación.

Esa es precisamente la imagen que evoco ahora: no puedo dormir o despierto a media noche (era un niño con muchos miedos nocturnos; mis favoritos, en ese entonces, una catástrofe en una planta nuclear o la condenación eterna); sé que si no hago nada y me dejo llevar por mis pensamientos, la cosa va a ir a peor. Enciendo la lámpara –una lámpara color naranja que está ajustada con una pinza a la cabecera– y elijo uno de los tomos de Aguilar. Empiezo a leer cualquier aventura y al poco tiempo todo temor ha desaparecido y estoy completamente inmerso en la lectura. Holmes me ha salvado de nuevo. Este es el inicio, creo, de una relación, no siempre grata ni de tan fácil solución, entre insomnio y lectura. ¿Cuántos libros no hemos leído porque el sueño se niega a venir? A veces, sin embargo, ni la lectura puede rescatarnos de ese pozo sin fondo. Tenía razón Borges al observar que el insomne se sabe culpable: culpable de velar mientras los otros duermen. La lectura palia o ayuda a sobrellevar esa culpa. Es una imagen canónica del lector: el lector insomne, el que descifra signos en la página porque no puede descifrar la noche.

Aquella lectura de Sherlock Holmes es mi primer contacto con la literatura policiaca o detectivesca. Me fascina el personaje: razonador, frío, austero, dueño de sí mismo, de una inteligencia acerada y penetrante (más o menos al mismo tiempo, pero en el cine y gracias a un ciclo en el que en unas semanas pasan toda la serie, me vuelvo fanático de otro detective muy distinto, James Bond, cuyo donjuanismo es la antítesis de la castidad holmesiana). Me atraen, también, los ambientes ingleses, la flema y cortesía británicas, el Londres brumoso, 221B Baker St., etc. Es el inicio de una anglofilia más bien libresca –que luego se ampliará con las lecturas de Stevenson, Henry James, Austen, Kipling, Waugh, Woolf, E. M. Forster, C. S. Lewis–, pues bastará una primera estancia en Francia para inmediatamente pasarme al bando francófilo y darme cuenta que mi Europa es la latina y mediterránea. Sin embargo, en mi primer viaje a Inglaterra, años después y cuando hace tiempo que no abro los libros de Holmes, no dejaré de hacer una nostálgica visita al museo en la mítica dirección, cuya omisión el niño y lector de doce años no habría perdonado.

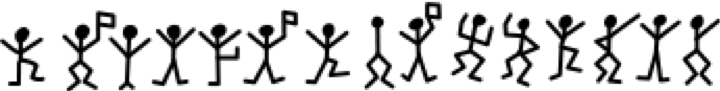

Entre los relatos incluidos en El misterio del valle de Boscombe, el que más veces leí y el que más recuerdo es, sin duda, “Los hombrecitos danzantes”, que pertenece a la colección El regreso de Sherlock Holmes y que era, de hecho, una de las aventuras favoritas del propio Conan Doyle. Como de costumbre, la historia empieza con un misterio: un respetable hidalgo inglés va a visitar a Holmes porque en los alrededores de su casa han empezado a aparecer unos misteriosos dibujos que aterrorizan a su esposa, una mujer norteamericana con un pasado oscuro. Las figuras son unos hombrecitos que parecen bailar:

Se trata, evidentemente, de un código secreto que Holmes logra descifrar y así resolver el caso, que implicaba un pasado criminal en Chicago y un pretendiente despechado.

Releído hoy, me temo que este, como la mayoría de los relatos de Sherlock Holmes, me resulta un poco decepcionante (a diferencia de lo que ocurre con Alicia y el Quijote, cuya magia sigue intacta). Como toda literatura de género, la de Conan Doyle obedece a una serie de fórmulas y mecanismos que se repiten una y otra vez y que después de un tiempo se vuelven cansados. Los misterios, considerados ahora, parecen demasiado artificiales, forzados, y su resolución demasiado fácil. No obstante, ahora reparo en algo que ni remotamente sospeché hace treinta años: “Los hombrecitos danzantes” es una impecable, e involuntaria, alegoría de la lectura y la crítica literaria. Autores contemporáneos como Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño y, por supuesto, Ricardo Piglia, han ficcionalizado y ensayado de varias formas esa afinidad detective/lector/escritor.

En “Los hombrecitos danzantes” hay un lenguaje que nadie entiende, un lenguaje que muchos ni siquiera se dan cuenta que es un lenguaje. Holmes lo advierte de inmediato, pero no comprende su sentido. Deberá, pues, reconstruirlo. Pasa horas y horas leyendo, descifrando, y la descripción podría ser la de un lector experto frente a un texto particularmente difícil: “por completo absorto en su tarea, que evidentemente se había olvidado de que yo estaba allí. En ocasiones se le veía progresar y entonces silbaba y cantaba entregado a su tarea; otras veces parecía desconcertado, y se quedaba largo rato con el ceño fruncido y la mirada ausente. Por último, saltó de la silla dando un grito de satisfacción y se paseó por el cuarto frotándose las manos”. Al final, obviamente, Holmes ha hallado el sentido, pero, lector prudente, no correrá a gritarlo a los cuatro vientos. Después nos enteramos que está familiarizado con muchas formas secretas de escritura y que, de hecho, es autor de “una insignificante monografía acerca del tema, en la que analizo ciento sesenta claves distintas”.

Más adelante, Holmes utiliza el código para tender una trampa al criminal y atraparlo. Cuando este manifiesta su sorpresa frente al hecho de que haya podido entender el lenguaje, Holmes responde: “lo que un hombre inventa, otro puede ponerlo en claro”. ¿No es esta la intención de toda crítica?, ¿aclarar lo escrito por otro? Al final –resuelto el caso, capturado el delincuente y en la típica atmósfera de satisfecha distensión en la que suelen terminar los cuentos de Conan Doyle–, Holmes pasa a Watson el mensaje con el que atrapó al criminal y lo reta: “Veamos, Watson, si es usted capaz de leerlo”. Toda literatura implica ese desafío. Tenemos el texto, poseemos el código para descifrarlo, pero ¿somos realmente capaces de leerlo?

La lectura de Sherlock Holmes estuvo en el origen de una de las amistades más importantes de mi vida y que no quiero dejar de consignar aquí. Antes de entrar a la secundaria, durante un curso de verano, yo había conocido a un chico de nombre raro, Najú (porque su madre se llamaba Nadia y, su padre, Juan, y les pareció buena idea mezclar sus nombres). Era aun más serio y tímido que yo. Usaba unos zapatos ortopédicos y amplios suéteres tejidos por su madre. Nos conocíamos, además, porque los padres de ambos trabajaban en la universidad y más de una vez nos habíamos cruzado vagando por los jardines. Recuerdo muy bien que un día yo estaba jugando en uno de ellos y, al verlo, lo invité a unírseme. Dudó un momento y dijo: “no, gracias, ya me tengo que ir”. Después coincidimos en la secundaria y como, bien que mal, ya nos conocíamos, comenzamos a hablar. Uno de nuestros primeros temas en común fue, precisamente, la lectura de Conan Doyle. Todavía recuerdo la alborozada sorpresa de ambos: “¿cómo?, ¿a ti también te gusta Sherlock Holmes?, ¿conoces el cuento de ‘Los hombrecitos danzantes’?”. Fue el inicio de una conversación que abarcó todos los temas imaginables y que se prolongó durante más de veinticinco años, y que luego, por razones misteriosas, se acabó de forma abrupta. De cualquier forma, no puedo pensar en Sherlock Holmes sin recordar a ese chico tímido y monosilábico que también leía a Holmes, y por eso esta entrega está dedicada a la memoria de su amistad.