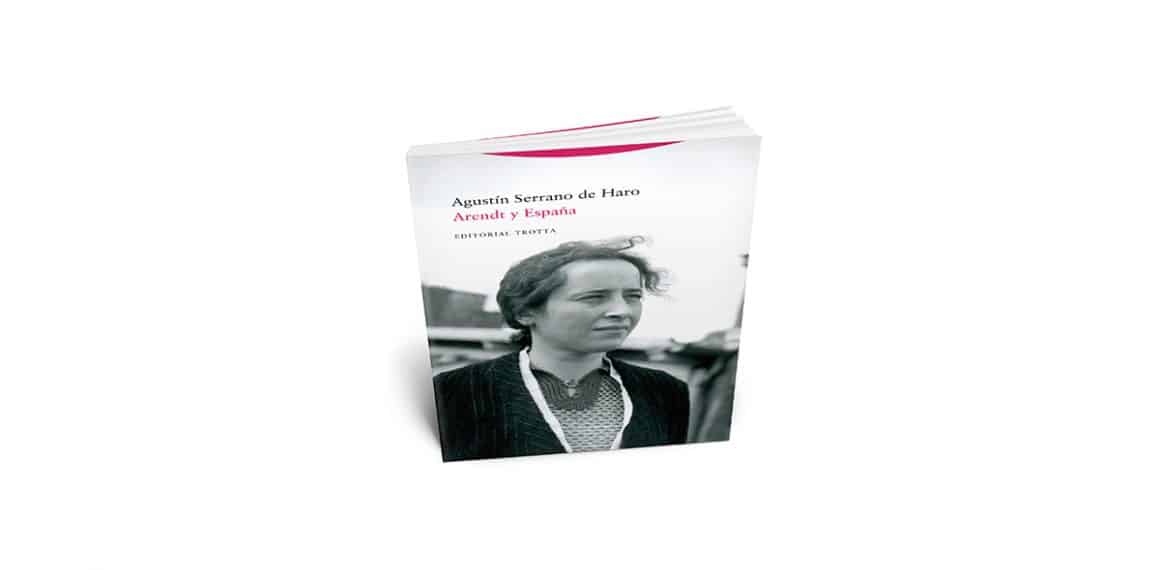

Libros sobre Hannah Arendt hay muchos y, los temas tratados, recurrentes. Suelen dar una vuelta de tuerca a la banalidad del mal, al totalitarismo, al homo laborans, al juicio o a la vita activa. Lo sorprendente es que en la relación de Arendt con España el autor de este ensayo reciente haya visto un libro que quizá no aporte grandes novedades sobre las ideas arendtianas pero sí de interés para España. Es un libro construido sobre fragmentos o referencias de paso que, más allá de la brevedad, abren horizontes insospechados.

La escritura de Serrano de Haro es fiel a su estilo, caracterizado, en primer lugar, por un gran rigor interpretativo. No se permite ninguna exageración, ni retorcer el texto leído, ni hacerle decir lo que no dice. En segundo lugar, agudeza para llamar la atención sobre aspectos no considerados en las interpretaciones habituales pero que, bajo su luz, resultan significativos.

Concretaría lo dicho en un par de temas que responden a los susodichos rigor y agudeza. El primero se refiere al alcance del totalitarismo en España o, más concretamente, a si la dictadura franquista fue o no totalitaria. Serrano de Haro empieza describiendo con gran finura lo específico del totalitarismo, según Arendt, aquello que lo diferencia de otros conceptos afines como autoritarismo o dictadura. Con ese término se quería nombrar la novedad histórica que representaban el hitlerismo y el estalinismo. Lo específico no es la brutalidad de sus políticas sino algo muy distinto que podríamos traducir por algo así como “sed de mal” o “voluntad de poder”. La violencia ahí no es instrumental o utilitaria, sino cosmovisional y substantiva. El terror no está en función de ninguna estrategia política sino por sí mismo. Lo peculiar en la dominación totalitaria es que el ejercicio del terror es una exigencia ideológica. El autor recurre a dos enunciados arendtianos para sintetizar esta singularidad. En el totalitarismo “todo es posible” y “todo es necesario”. Todo es posible en el sentido de que no hay límite al despliegue de la acción. Hay que activar todas sus posibilidades sin restricciones morales o estratégicas, aunque eso suponga la ruina de los actores. Es como una acción instrumental invertida: en lugar de hacer algo para obtener un beneficio, hacerlo porque se puede hacer, aunque eso nos explote en las manos. Y, además, “todo es necesario”: lo que se puede hacer no debe quedar por hacerse pues eso frustraría el sentido de la acción. Como en el relato de “El puñal” de Borges, el puñal, diseñado para matar, tiene que hacer sangre pues de lo contrario se frustraría su razón de ser. En eso el totalitarismo es diferente de las dictaduras que son Estados autoritarios pero con finalidades, de suerte que el ejercicio de la violencia tiene una racionalidad instrumental. La tesis de Arendt, que el autor recoge, es que no consideraba el franquismo como una expresión del totalitarismo, como una “dictadura totalitaria”, porque tenía dos límites: “la Iglesia católica” que por muy nacionalcatólica que fuera tenía su propia moral, y “los militares” cuyos intereses había que tener en cuenta. Franco era bien consciente de que su poder no le venía de un carisma propio (como en el caso de Hitler) sino del ejército, de ahí que lo tuviera tan en cuenta.

Esta idea sobre la dictadura franquista, que no es habitual, me parece reseñable, sobre todo si se la completa con lo que Arendt dice de la República española. Escribe Arendt que la República tuvo que librar tres batallas: a) contra el fascismo, b) contra el anarquismo dentro y c) convirtiéndose en un teatro de la revolución mundial que protagonizaba la Unión Soviética. Tres batallas en una única guerra con la precisión añadida de que los intereses de la Rusia soviética contaminaron todo. Ahora bien, si recordamos que esa Rusia soviética actúa en España en el periodo más estalinista, es decir, propiamente totalitario, entonces, comenta ahora el autor,“no habría manera de distinguir limpia, enteramente, a un bando como el no totalitario frente a otro como el totalitario”. Habría pues que revisar todas las idealizaciones de la República en curso.

Reconozcamos que esto es una manera de ver las cosas poco usual pero no única. La encontramos en Chaves Novales, en Américo Castro y, recientemente, en Jorge Semprún. En su documental Les deux mémoires habla de las dos memorias, que no se refieren a las de las dos Españas de Machado, sino a dos miradas sobre el pasado muy distintas que se pueden dar incluso dentro de cada una de las tópicas dos Españas. En relación al papel del comunismo en la República y en la Guerra Civil detecta dos miradas republicanas bien distintas: una complaciente que, como la que tenían Carrillo y Pasionaria, idealizan el papel del comunismo soviético en la Guerra Civil; otra, crítica, como la de Fernando Claudín, para quien la ayuda soviética fue cara (costó mucho oro) y mala (enviaron malos asesores militares), haciendo a Stalin responsable en buena medida de la derrota republicana. La lectura comunista ha alimentado la leyenda romántica de que la Guerra Civil fue una lucha contra el fascismo y por la democracia. Esa lectura romántica, aunque fuera verdad en muchos brigadistas, por ejemplo, no tiene en cuenta el hálito totalitario del estalinismo que contaminó todo.

Como acabo de decir, este apunte tendría el efecto de acabar con la idealización de la República que tanto jalean quienes traducen la memoria de la Segunda República por el establecimiento de la Tercera.

Pero el planteamiento arendtiano nos arroja una extraña paradoja: Arendt rebaja la gravedad del franquismo (aunque insinúa algún momento autoritario como el de la represión posbélica), al tiempo que eleva el momento totalitario de la República. No es que el franquismo deje de ser una dictadura y la República una democracia, sino que introduce una serie de precisiones que impiden lecturas triunfalistas en la llamada “memoria democrática”. Este revisionismo parece inevitable siempre y cuando no se pierda de vista lo esencial, a saber, que el golpista fue Franco y que el franquismo fue una dictadura.

El otro aspecto que me interesa señalar tiene que ver con el nacionalismo. Arendt tenía preferencia por las propuestas federales o incluso confederales. Apoyó en las primarias republicanas la candidatura de Rockefeller contra Nixon porque proponía “la formación de una confederación de nacionalidades libres, incluyendo en ello a América Latina”. También defendía una “federación de naciones europeas que renunciando al principio temible de la soberanía nacional, se sostuviera sobre la vigencia de Estados-nación democráticos en compromisos de cooperación mutua”.

Esta visión posnacional de la política se aviene bien sin duda con el escurridizo concepto de la política como promesa o de “la promesa política” (que recuerda al de “democracia por venir” o de “mesianismo sin Mesías” de Derrida). Aboga por una política siempre abierta a nuevas formas de convivencia pues se alimenta de “la energía que emana de ciudadanos libres” que “se hacen cargo de la realidad que comparten”. Una política, pues, siempre abierta, por eso habla de una polis ausente, para dar a entender que la política no está constreñida al marco constitucional existente sino abierta a las exigencias o “interrelaciones que ocurran en el espacio público”. El autor aplica este impulso a la situación española, considerando la Constitución de 1978 como una buena concreción de ese impulso democrático de abajo arriba.

Sería interesante preguntarse si esa lógica de apertura que supedita el marco legal a las exigencias de la comunidad no justificaría hoy la propuesta de la amnistía que muchos interpretan como violación de la legalidad.

Pero no es eso lo que me interesa señalar, sino esto otro que parece entrar en contradicción con ese espíritu posnacional aludido. Me refiero a la afirmación de Agustín Serrano de Haro “el pensamiento arendtiano no encierra ninguna causa general contra el Estado-nación”. Su querencia federalista no supondría ningún atentado a la naturaleza del Estado.

Cabe preguntarse si no hay ahí una cierta contradicción que no se disipa con la distinción arendtiana entre “la nación” (que es lo malo porque sobrevalora la sangre y la tierra que alimentan “el principio temible de la soberanía nacional”) y “el Estado” (que es lo bueno porque se mantiene en el orden jurídico, un espacio en el que la ley garantiza la dimensión universal). Digo que esa distinción no resuelve nada porque el Estado moderno es un Estado-nación, es decir, tiene que tener en cuenta las fronteras físicas, jurídicas y mentales de la nación, incluso en lo que respecta al alcance de la ley.

Me pregunto si en un texto como “Nosotros, los refugiados”, escrito en 1943, no está Arendt denunciando el poder soberano del Estado que se arroga el derecho de dar y quitar ciudadanía, de desnaturalizar o desnacionalizar al judío hoy pero al enfermo o improductivo mañana. El Estado pone siempre un límite al derecho, incluso a los derechos humanos. No hay más que seguir el rastro de cualquier emigrante que llega a la frontera de otro país sin papeles, sin los papeles que da el Estado. No es nada o, como diría Arendt, “solo judío”. Recordemos que en el citado artículo, publicado en 1943, contrapone la figura del citoyen, sujeto de derechos cívicos, a homme (al que es solo hombre, como el apátrida, el refugiado, el judío). Lo que separa o media entre uno y otro es el Estado que tiene el poder de garantizar los derechos ciudadanos o privar de ellos incluso a los nacionales (como era el caso de los judíos alemanes). Ahí parece que sí se abre una causa general contra el Estado-nación, una sospecha que queda confirmada en el último párrafo de Eichmann en Jerusalén. Hannah Arendt, que tan crítica se ha mostrado con el proceso, acaba sumándose a la sentencia del tribunal aunque argumentando de otra manera. Dice ahí: “puesto que usted ha sostenido y ejecutado una política que consistía en negarse a compartir la tierra con el pueblo judío y con pueblos de otras naciones –como si usted y los suyos tuvieran el derecho de decidir quién tiene derecho y quién no a habitar la tierra–, nosotros por nuestra parte estimamos que nadie, que ningún ser humano, desea compartirla con usted. Es por esta razón y solo por esta que usted debe ir a la horca”. El párrafo no tiene desperdicio. Se suma a la condena a muerte pero no por la participación de Eichmann en “la solución final”, sino por apropiarse de la tierra y arrogarse el derecho a decidir quién la pueda habitar porque es suya. Esa relación de propiedad entre tierra y pueblo es la substancia misma del nacionalismo, una apropiación que viola el derecho de cualquier ser humano a habitar la tierra. La conclusión de Arendt es clara: quien excluye al otro de su territorio, merece ser excluido de la tierra. El lector actual de estas líneas debería tener en cuenta que el mismo derecho que esgrimieron los nazis contra el pueblo de Hannah Arendt lo exhibe hoy cualquier Estado a la hora de tratar al emigrante que llama a sus puertas…

Hay otros aspectos dignos de mención, como la naturaleza del antisemitismo en el franquismo, que Arendt califica de “artificial”, pues en España no hay judíos desde siglos atrás. Es “artificial” porque “no hay cuestión judía que resolver”, como en Polonia, por ejemplo. Eso no significa que el antijudaísmo español sea menor. Hace falta tener sentimientos muy antijudíos para que se mantengan siglos después de su expulsión. Este antijudaísmo no necesita la presencia física del judío, como pasó en Polonia o Alemania, porque es de orden metafísico: aquí hemos conformado un tipo de español ideal que responde al estereotipo de cristiano viejo y no se tolera “ni una gota de sangre impura”. Interesante es también el debate sobre los distintos usos del concepto “masas” en Ortega y en Arendt. Un concepto que los dos pensadores valoran sobremanera pero que explican distintamente. Para el filósofo español el poder de las masas es el síntoma acusador del fracaso de las élites; para Arendt, señal de la desestructuración de la sociedad de clases. Si el problema, para el primero, era ”el imperio brutal de las masas”, para la segunda es “el aislamiento y la falta de relaciones sociales”. Pero, más allá de las diferencias, Ortega y Gasset es uno de los pocos autores españoles que a Arendt le merecen la pena. A título de inventario queda reseñada la torpeza de la censura franquista con diferentes textos de Arendt. España estaba, a la altura de los años sesenta, tan obsesionada con borrar cualquier indicio que delatara su relación con el nazismo que prohibió un párrafo de Eichmann en Jerusalén en el que excepcionalmente salía bien parada (porque Arendt reconoce que en el tema antisemita la España de Franco no siguió siempre los dictados alemanes) pero donde constaba que España era uno de los países amigos, junto a la Francia de Pétain o la Hungría de Horthy, del Tercer Reich. Mejor renunciar al regalo de Arendt que dar la oportunidad al lector de pensar que España tuvo algo que ver con la Alemania nazi. El censor, en su torpeza, había captado algo que en sí es indiscutible, a saber, que la memoria es peligrosa.

Agustín Serrano de Haro, que tan bien conoce a Hannah Arendt, ha rescatado momentos que las grandes lecturas arendtianas dejan en la penumbra pero que, sacados a la luz, resultan luminosos. Ojalá que esta visita de Arendt a España anime a las generaciones actuales a revisar muchos tópicos sobre nuestro pasado que en nada ayudan a la convivencia. ~