Durante la primera mitad del siglo XX, Europa fue líder mundial en la práctica del terror de Estado. El nazismo y el estalinismo mostraron, cada uno a su manera, el terrible peligro inherente al uso del poder estatal en la consecución de grandes experimentos políticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los europeos estaban decididos a alcanzar el progreso en el futuro a través del cambio gradual y consensuado, y el proyecto europeo reflejaba dicha resolución. Aparentemente, la Europa próspera y pacífica que surgió en la segunda mitad del último siglo demostraba que se habían aprendido las lecciones de la historia.

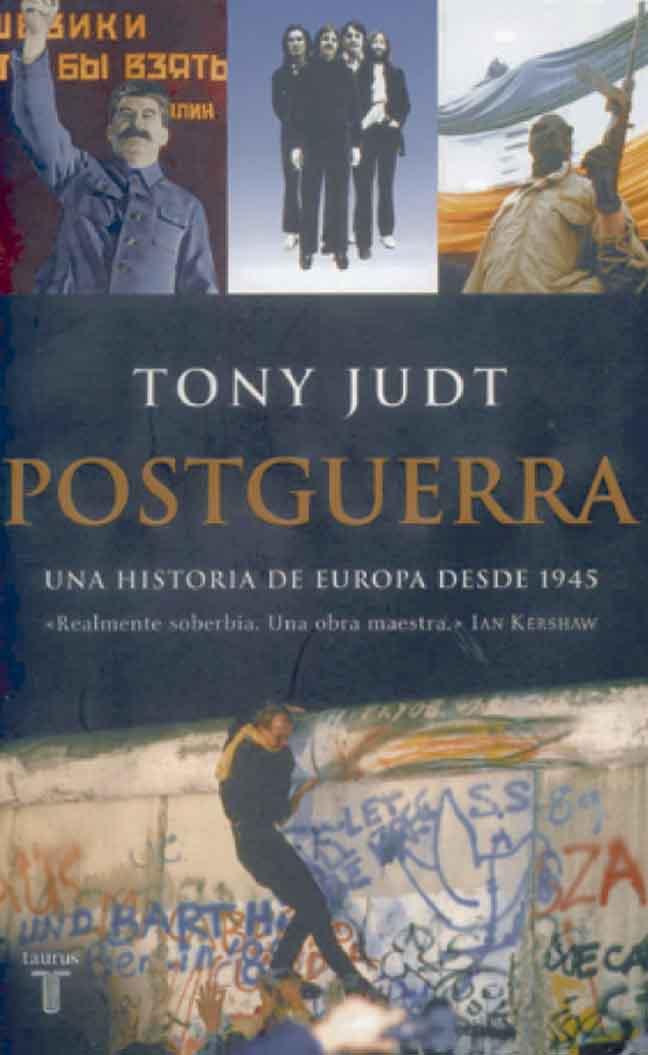

Pero esta sensación autocomplaciente, como muestra Tony Judt en Postguerra, se fundaba, al menos en parte, en una falsa conciencia. La Segunda Guerra Mundial dejó una Europa dividida. La mitad que acabó bajo el control soviético padeció más de cuarenta años de represión totalitaria y hubo que esperar hasta la última década del siglo XX antes de poder disfrutar algo cercano a una vida normal. En Europa del Este la reconstrucción se vio profundamente marcada por el legado de los años de entreguerras y, en algunos países, fue acompañada por una memoria muy selectiva del pasado reciente. El nazismo constituyó un fenómeno absolutamente europeo y, al cometer el crimen sin parangón del Holocausto, planteó preguntas que aún no tienen respuesta.

Existe mucha palabrería simplista sobre los “valores europeos”, pero ¿acaso éstos incluyen los valores racistas y antisemitas que llevaron a Hitler al poder? Si no lo hacen, como es de esperarse, ¿de qué manera deben identificarse los “verdaderos” valores europeos? Estas preguntas fueron evadidas al final de la Segunda Guerra Mundial y aún permanecen abiertas. El fin de la Guerra Fría reunificó al continente, pero no reafirmó a Europa en una nueva identidad. A cinco años de iniciado el siglo XXI, el significado de Europa es más indeterminado que nunca.

Judt anota que en un principio pensó en escribir Postguerra al cambiar de tren en la estación central de Viena, en diciembre de 1989. Se trataba de un momento y un lugar sumamente adecuados para concebir dicho proyecto, pero (como él señala) tal vez fuera lo mejor que las circunstancias le impidieran durante muchos años trabajar en el libro. Al abrirse los archivos en Rusia y en otros lugares, mucho de lo oculto se volvió visible, y conforme la euforia que acompañó a la caída soviética se desvaneció, el contorno del nuevo paisaje europeo se volvió más claro. Judt nos dice que antes que otra cosa su libro es una historia de la reducción de Europa, de la pérdida del estatus imperial e internacional que siguió a la Segunda Guerra. Ciertamente lo es, pero también es mucho más que eso. Postguerra, una obra maestra de la erudición histórica, nos proporciona una imagen de Europa durante los últimos sesenta años en la que el Este y el Oeste, la cultura y la geopolítica están indisolublemente unidos, como lo han estado siempre en la realidad.

El tema de Judt es un continente que en 1940 parecía el emplazamiento de una civilización fallida, pero que durante los siguientes cincuenta años disfrutaría de una paz y una libertad ininterrumpidas (al menos en la mayor parte de su zona occidental). Los últimos años han sido testigos de un tono cáustico en las relaciones trasatlánticas: los neoconservadores norteamericanos fustigan a Europa por su supuesta debilidad al lidiar con el terrorismo, al tiempo que los europeos responden esgrimiendo una sabiduría superior extraída de su desastrosa historia reciente.

Judt, que escribe desde la posición de un historiador británico que trabaja en una universidad estadounidense, se mantiene a raya de esta querella y presenta una evaluación admirablemente imparcial de los logros y los fracasos europeos. A fin de cuentas, pese a todas las imperfecciones dañinas y a veces odiosas del continente, Judt concluye su investigación magistral con una declaración de fe sobre el futuro de Europa.

En 2005, escribe, “ni Europa ni China tenían un modelo útil para proponer su imitación universal. Pese a los horrores de su pasado reciente –y en gran parte debido a ellos–, eran los europeos quienes ahora estaban situados de manera singular para ofrecer al mundo algún modesto consejo sobre cómo evitar la repetición de sus propios fallos. Pocos lo habrían predicho sesenta años antes, pero el siglo xxi aún puede pertenecer a Europa”.

Ésta es una conclusión juiciosa y sin duda será ampliamente bienvenida. Sin embargo, vale la pena preguntar si al realizar esta evaluación Judt ha sacrificado el realismo en aras del optimismo. La reducción de Europa, que es uno de los temas recurrentes del libro, no terminó en los años inmediatos a 1945. Irónicamente, la reducción continuó conforme la Unión Europea se expandía tras las secuelas del colapso soviético. La expansión hacia el Este redujo casi a cero la capacidad de la UE para actuar como una fuerza coherente en los asuntos globales, una capacidad que nunca ha sido notable. Al crecer, la UE ha perdido cualquier tipo de coherencia, y la pregunta sobre el significado de Europa en verdad se ha vuelto capital ante las incertidumbres que rodean el acceso de Turquía. Las elites europeas podrán decir algo a la clase política de Turquía pero es casi inconcebible que Turquía logre granjearse su entrada a la UE al tiempo que Holanda –uno de sus miembros fundadores– considera seriamente la prohibición del atuendo femenino islámico en público. ¿Es Europa la encarnación regional de un ideal universal, o son sus valores definitorios en cierta forma distintivos? ¿Cómo puede afirmar la UE ser un club cristiano cuando la cristiandad se ha vuelto una tradición minoritaria en la mayor parte de los países miembros? Por otra parte, ¿cómo puede ser multicultural cuando varios de sus Estados-nación están rechazando el multiculturalismo más allá de toda medida?

El hecho es que Europa no tiene una concepción de lo que es o de lo que quiere ser. Durante la Guerra Fría el tema estaba resuelto de antemano. La UE ocupaba un nicho fabricado por las superpotencias y, dentro de ese espacio, prosperó. Con la caída del comunismo se vio compelida a diseñar un futuro para sí misma, y muchos sostenían que debía desarrollarse como una fuerza global independiente respecto de Estados Unidos. Pero Europa es una región poblada en su mayor parte por naciones con historias y culturas distintas. Nunca será Estados Unidos, incluso aunque esta transformación fuese deseable. Al tratar de reformar el continente como una suerte de Estado federado el resultado ha sido una condición de semiparálisis en las instituciones europeas y un abismo prácticamente infranqueable entre la población de Europa y sus elites. Ahora la cuestión no es hacia dónde va Europa, sino cuánto tiempo puede mantenerse unida bajo su forma presente.

En las circunstancias actuales, la idea de que la UE encarna un modelo universal –que Judt aparentemente respalda– es tan irreal como la noción neoconservadora de que una versión estadounidense de la democracia puede instalarse en Iraq. Dado su nivel de conocimiento, que no siempre ha demostrado en el pasado, Europa puede continuar siendo una región pacífica. Pero ese tiempo en que Europa –o cualquier potencia occidental– podía presentarse como un modelo para el mundo, ha terminado. ~

© The Independent

Traducción de Marianela Santoveña