Hacia 1977, el Consejo de Redacción de Vuelta me encomendó la misión casi imposible de incorporar a Jorge Ibargüengoitia. Armado de valor, me presenté en su casa de Francisco Sosa, en Coyoacán. Abrió la puerta Joy Laville, su sonriente y gentil esposa. Logré mi cometido (por breve tiempo) y cuando salieron a Europa mantuve con Jorge una divertida correspondencia. Un año después de su trágica muerte visité a Joy junto con Alberto Ruy Sánchez (por entonces, Secretario de Redacción de Vuelta). Queríamos su colaboración para nuestro número 100 (marzo 1985) que dedicaríamos al genial autor de Las muertas. Joy lo ilustró amorosa y admirablemente. Allí comenzó nuestra amistad.

A través de los años, los espacios de mis seres queridos y los míos propios se han poblado de cuadros suyos. En la pared de mi estudio, por ejemplo, contemplo a un hombre que navega en una barca. Se trata seguramente de Jorge, pero puede ser cualquier hombre. Ha dejado atrás las vagas geometrías que sugieren jardines, playas y habitaciones, quizá un hogar, y atraviesa el mar con la vista fija en la otra ribera, donde lo esperan azuladas montañas, arenas cálidas, ciertos indicios de color y vida, y una palmera. Sobre mi escritorio hay una pequeña escultura que Joy bautizó como “Man in his island”. Es el mismo personaje pero ahora sentado plácidamente sobre la tierra, con sus piernas recogidas y mirando al cielo. Lo rodean tres inmensas margaritas. No necesita nada más.

En los cumpleaños de mis hijos Joy les regalaba una miniatura o una acuarela. Como a Daniel entonces le gustaba pintar, intercambiaban cuadros. Ella, por piedad, guarda algunos. Él, por amor, todos: un tigre con manchas azules y naranjas, unas jóvenes voluptuosas. A mi padre, gran Don Juan, le regaló un dibujo de una barca llena de señoras: “Some ladies for Moi”. En una recámara, Joy advirtió alguna vez un póster: la famosa mujer recostada y desnuda de Modigliani. No me dijo nada, pero al llegar mi cumpleaños tenía listo un óleo con la versión suya del mismo cuadro. Hace poco, me dio un cuadro al pastel con un hombre caminando a grandes trancos en una playa, flanqueado por dos perras “labrador”, como las mías.

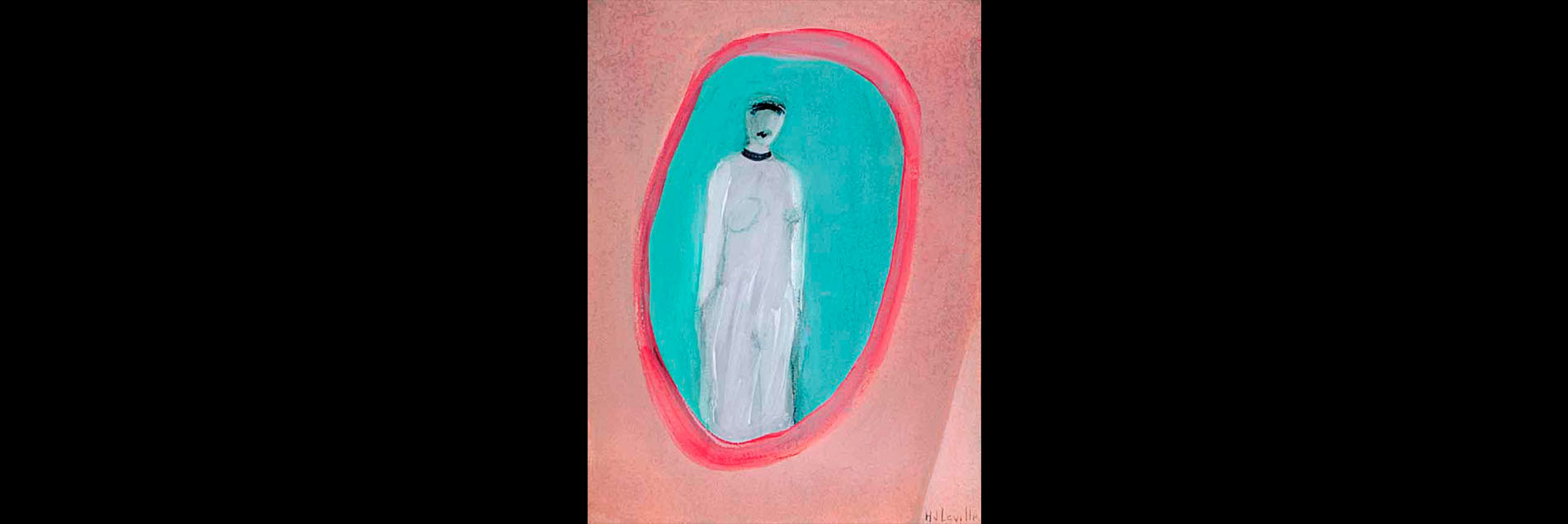

Sus cuadros paisajes –dijo Ibargüengoitia– “son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar”: una inmensa bahía, más ancha y azul que el cielo, en la que casi se escucha el oleaje; recatadas señoras (salidas de un Derby inglés) con tocados antiguos; jovencitas tendidas sobre el diván, en plena ensoñación; damas retratadas en un camafeo, con sus collares de perlas; una mujer rosa contempla el mar mientras otra, de pie, está a punto de preguntarle algo (un inmenso florero cuida de ambas). Los floreros de Joy son personajes importantes en sus interiores: no son adornos sino naturalezas vivas, fuentes de paz. En el exterior predominan las palmeras, con sus frondas que estallan y se vierten como cascadas. Y en todo momento, el aire libre, el horizonte interminable de colinas, dunas, mares, ríos y cielos impecables, salvo cuando los atraviesa un avión sombrío, como en el que murió Jorge.

Jorge vive en Joy, con sus anécdotas desternillantes, la risa que los acompañó por tantos años, y su obra. “Los cuadros de Joy –escribió– no son simbólicos, ni alegóricos, ni realistas. Son enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir. El mundo que representan no es angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico. Es el mundo de una artista que está en buenas relaciones con la naturaleza”. Hace muchos años, contraviniendo a Jorge, quise resolver el enigma, y escribí un pequeño texto (“Pintora en su isla”, en Mexicanos eminentes, Tusquets, 1999) donde sostuve que los paisajes de Joy son una amalgama feliz de sus imágenes infantiles en su natal Isla de Wight (sí, aquella en la que los Beatles pensaban retirarse, “if it’s not too dear”, a los 64) y los lujuriosos paisajes mexicanos (“luscious”, diría ella). Una amalgama y una trasmutación, como atestiguó alguna vez el propio Ibargüengoitia, al desempacar los cuadros que Joy había pintado en Londres: “No podíamos creer lo que veíamos, los colores confusos, que habíamos visto en la luz invernal del semisótano londinense, eran vivos, definidos y alegres en el estudio de Coyoacán”.

¿Qué luz había hecho el milagro? ¿La luz de México o la del pincel de Joy? Ambas. En la serie de cuadros con paisajes de las costas de Jalisco, Jorge no veía “más que un borrón azul y verde”. En cambio su mujer recreó “el mar lechoso de las mañanas, el azul intenso del mediodía, las formas de las palmeras, el color de las diferentes tierras, la apariencia de las lagunas interiores, los cerros negruzcos en el amanecer”.

El día en que le fue otorgado el Premio Nacional de las Artes, una señora me preguntó: “¿es nuestra Joy?”. Sí, nuestra, porque llegó a México en 1956 y porque –a pesar de su delicioso e irrevocable acento inglés– es tan mexicana como el tequila. Así me gusta verla, brindando con su tequila. Ha llegado vestida con sus colores pastel (beige, rosa, un azul clarísimo y, para ocasiones especiales, un amarillo canario). Es risueña, elegante, sabia, discreta, estoica e inmensamente divertida. El mejor regalo es su presencia, toda contenida en su nombre: Joy.

(Publicado previamente el 23 de diciembre de 2012 en el periódico Reforma)