1

En un libro muy breve titulado El cuaderno rojo, de 1992, Paul Auster narra trece historias muy breves y supuestamente verídicas. En todas, él es el protagonista. Y en todas desempeña un papel fundamental uno de los motivos más recurrentes en la obra de este autor: las coincidencias, el azar.

En la octava de las historias, Auster cuenta que tres años antes encontró una carta en su buzón. El destinatario era un tal Robert M. Morgan, de Seattle. La carta había sido devuelta porque, en la dirección indicada, no vivía nadie llamado así. Auster creyó que se trataba de un error, pero al observar el remitente leyó su propio nombre y su dirección, impresos en una etiqueta (“una de esas etiquetas que se pueden encargar en paquetes de doscientas y que se anuncian en las cajas de cerillas”). Auster jura que nunca encargó unas etiquetas así.

La carta, mecanografiada, decía ser una respuesta a una misiva previa de Morgan para Auster. Escrita “en un estilo rimbombante y pretencioso, plagado de citas de filósofos franceses y rebosante de vanidad y autosatisfacción”, elogiaba a Morgan por las ideas que había desarrollado sobre un libro de Auster en un curso universitario. “Era una carta despreciable —lamenta el escritor—, la clase de carta que jamás se me hubiera ocurrido escribirle a nadie, y, sin embargo, estaba firmada con mi nombre”.

Un amigo le hizo ver que quizá no se trataba de que alguien estuviera haciéndose pasar por él, sino un ejemplo de “arte por correo”: un lector que quería enviar sus comentarios a Auster y que, en vez de hacerlo directamente, se la manda a un supuesto Robert Morgan para que Auster la reciba al ser devuelta. Suena retorcido, es cierto, pero no parece más retorcido que la existencia de alguien que escribía cartas haciéndose pasar por él y hasta mandó a imprimir etiquetas con su nombre y su dirección.

Dice Auster que tiene pocas esperanzas de resolver el misterio. Y concluye con este párrafo:

“Lo que no acabo de entender de mi propia actitud es que nunca he tirado la carta, aunque sigue dándome escalofríos cada vez que la miro. Un hombre sensato la habría tirado a la basura. En vez de eso, por razones que no comprendo, la conservo en mi mesa de trabajo desde hace tres años, y he dejado que se convirtiera en un objeto más, permanente, entre mis plumas, cuadernos y gomas de borrar. Quizá la conservo como un monumento a mi propia locura. Quizá sea el medio de recordarme que no sé nada, que el mundo en el que vivo no dejará nunca de escapárseme”.

2

El relato de Auster me recordó a un cuento de Adolfo Bioy Casares: “La trama celeste”, que da título al libro del que forma parte, publicado en 1948. En el cuento, el capitán Morris, un aviador del ejército argentino, sale a probar un nuevo modelo de aeroplano. Tras ejecutar una serie de maniobras que nunca antes había hecho, pierde el conocimiento. Se despierta en un hospital. Para su sorpresa, no lo reconoce nadie, ni siquiera sus amigos. Cuando sale a la calle, descubre que la ciudad es la misma, pero algo distinta (“tuvo la impresión de estar en un Buenos Aires sobrenatural y siniestro”).

Le permiten volver a volar y, al ejecutar las mismas maniobras, sucede lo mismo. Morris despierta en un hospital. En apariencia, todo ha vuelto a la normalidad. Pero solo en apariencia. A partir de ciertos datos que no tenemos espacio para detallar aquí (entre los cuales hay un anillo), el narrador —un amigo del piloto— descubre la verdad: existen infinitos mundos, muchos de los cuales son casi idénticos, con ligeras variantes, entre sí. En muchos de esos mundos, el aviador Morris salió a probar el avión y ejecutó las nueva maniobras. Tales maniobras son como un pase mágico que lleva el avión de una realidad a la otra.

3

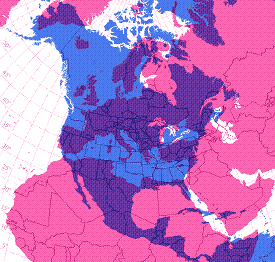

Las teorías acerca de múltiples mundos y universos paralelos son muy antiguas. El propio Bioy, en su cuento, cita a Cicerón, quien en sus Primeras Académicas, ya en el año 45 a. C., esgrimía algunas ideas al respecto. Y la ficción se ha servido de ellas en innumerables ocasiones. No deja de ser curioso, sin embargo, que “La trama celeste” adelante de un modo tan preciso la Interpretación de los Mundos Múltiples, hipótesis formulada por Hugh Everett en 1957 según la cual existen muchísimos o infinitos mundos que albergan cualquier realidad que podamos imaginar.

Se trata de cuestiones de la física que son extremadamente complejas. Y no me meteré en berenjenales de los que apenas creo entender dos o tres cosas. Sólo diré que una de las ideas científicas más alucinante de la actualidad, la teoría de cuerdas, postula la existencia de diez dimensiones, en lugar de las escasas tres de nuestro mundo conocido. Esas dimensiones extras podrían permitir la existencia de cosas que nos suenan tanto a ciencia ficción: entre ellas, los universos paralelos.

La película Interstellar, de 2014, una de las mejores que nos ha deparado la ciencia ficción en los últimos tiempos, juega un poco con estos asuntos. Cada vez que leo o escucho hablar de la teoría de cuerdas, recuerdo los hilos de luz entre los que flota Matthew McConaughey, como si quisiera tocar un arpa gigante para enviar acordes a través del espacio-tiempo. Quienes hayan visto la película recordarán la importancia de la biblioteca; la revista Wired revela algunos de los libros que la componen y que ofrecen claves de la trama; uno de ellos es Labyrinths, la antología con que los lectores anglosajones conocieron a Jorge Luis Borges. Como bien se ha señalado, la obra de Borges ha sido de gran influencia no solo en esta, sino también en otras películas de Christopher Nolan, como Memento e Inception. Los cuentos fantásticos más emblemáticos de Borges, incluidos en Labyrinths, corresponden a los años cuarenta, los mismos en que su gran amigo Bioy escribía los de La trama celeste.

(En una escena de Lost, por cierto, Sawyer leía La invención de Morel, la novela más emblemática de Bioy. En ese momento todos vimos la alusión a la isla, claro, pero ¿no estarían Lindedof, Abrams y compañía también hablándonos de aviones y tramas celestes y universos alternativos?)

4

Me voy por las ramas, pero a todos esos senderos que se bifurcan me conduce Paul Auster y la carta que dice haber hallado en su buzón un día de 1989. Él imaginó a un impostor o un bromista. Un amigo suyo supuso la existencia de un admirador un poco rebuscado. Yo, la de un pase entre otra dimensión y la nuestra.

En esa otra dimensión, Paul Auster es un autor vanidoso y autosatisfecho que ha enviado a imprimir etiquetas con su nombre y su dirección y que responde las cartas de sus lectores con un estilo pretencioso y rimbombante. De alguna forma, esa carta pasó a nuestro mundo. Quizá viajaba en un avión cuyo piloto realizó la misma maniobra del capitán Morris y terminó de este lado, donde el tal Robert M. Morgan, el destinatario de la carta, no existe. Esto explicaría, de paso, el extravío de millones de cartas a lo largo de la historia de la correspondencia. Alguien objetará: ¿dónde están entonces todos los demás envíos llegados por error desde otros universos? Los depósitos del correo podrían tener la respuesta.

Por eso, no me extraña que Auster, aun sin entender por qué, no tirara la carta a la basura. Sería como si Coleridge hubiera tirado a la basura la flor que trajo consigo desde un sueño. Quizá todos los objetos extraños que se cruzan en nuestro camino, en hechos que solemos atribuir al azar o a las meras coincidencias, nos llegan desde algún universo paralelo. Y tal vez las cosas que nosotros hemos perdido las atesoran otras personas, quién sabe en qué mundo.

(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.