Jennifer Clement

Ladydi

Traducción de Juan Elías Tovar

México, Lumen, 2014, 236 pp.

En la selva guerrerense, en un pueblo sin nombre al pie de una montaña, Ladydi García y su madre viven una existencia miserable y aislada. No hay ni un solo hombre en kilómetros a la redonda: todos los varones –incluyendo al padre de Ladydi– han abandonado a sus familias, ya sea por marcharse a Estados Unidos a trabajar como braceros o por convertirse en traficantes. Las mujeres hacen frente con coraje a los peligros de la selva, pero ni la picadura mortal de los alacranes rubios, ni el hambre y la falta de empleo se comparan a la catástrofe que implican las constantes incursiones de los narcos al pueblo para robarse a las jovencitas que quedan: las más bonitas se cotizan por miles de pesos en el norte del país, donde son obligadas a servir como esclavas y prostitutas.

En este desolador ambiente, Ladydi–protagonista de la novela homónima de Jennifer Clement– crece y alcanza la ansiada y temida pubertad en un pueblo habitado por mujeres desesperadas: la larguirucha Estéfani y su madre infectada de sida; María, la de la cara deforme, condenada a una fealdad eterna que, paradójicamente, significa su escape del deseo masculino. Paula, en cambio, la niña más bella del pueblo –“como Jennifer Lopez, pero más hermosa”–, a quien su madre obliga a esconderse en un agujero cavado en el patio tan pronto escucha acercarse al pueblo a cualquier vehículo, terminará a la edad de quince años en las garras de los criminales. Ella será la única víctima que logre escapar a su cautiverio y regresar al pueblo para contarle a Ladydi las historias de las mujeres y niñas vendidas como ganado Y mientras la comunidad se disgrega por el pánico, y las mujeres se sumen en la desesperanza y el alcoholismo, la protagonista realizará un intento bastante ingenuo para huir de un destino contenido en su propio nombre: “No me llamo Ladydi por la belleza y la fama de Diana. Mi madre decía que Lady Diana había vivido la verdadera historia de Cenicienta: clósets llenos de zapatillas de cristal rotas, traición y muerte.”

La prosa sutil y templada de Jennifer Clement (Greenwich, 1960) construye en Ladydi un relato telegráfico en clave de confidencia sobre los peligros que enfrentan las mujeres en una sociedad en donde la feminidad parece ser una desventaja incapacitante. En pocas páginas y con un estilo circunspecto, Clement colorea un mundo de exuberancia devoradora: un hervidero de iguanas, papayos, hormigas, arañas y árboles de hule en el que las potencias de la fecundidad son reverenciadas y temidas, y en donde llegar a la pubertad y ser objeto del deseo masculino involucra un destino peor que la muerte: desaparecer como una hoja insignificante “que se va por la cuneta en una tormenta”. En el México de Ladydi, los hombres son odiosos y canallas, lobos babeantes a la caza de mujeres-conejo; falos sin vida interior, siempre prófugos, siempre en tránsito, cuyas traiciones no causan sorpresa porque son naturales y cuyo retorno se anhela. La madre de Ladydi, por ejemplo, ante la evidencia de que su marido le ha engañado con todas las mujeres del pueblo, preferirá disparar su arma contra la hija bastarda de este que levantar la voz para reclamarle al traidor su engaño. O la propia protagonista, al ser abandonada por su amante, solo se lamentará de que “sus deliciosos besos de rosa y de magnolia desaparecieron para siempre”.

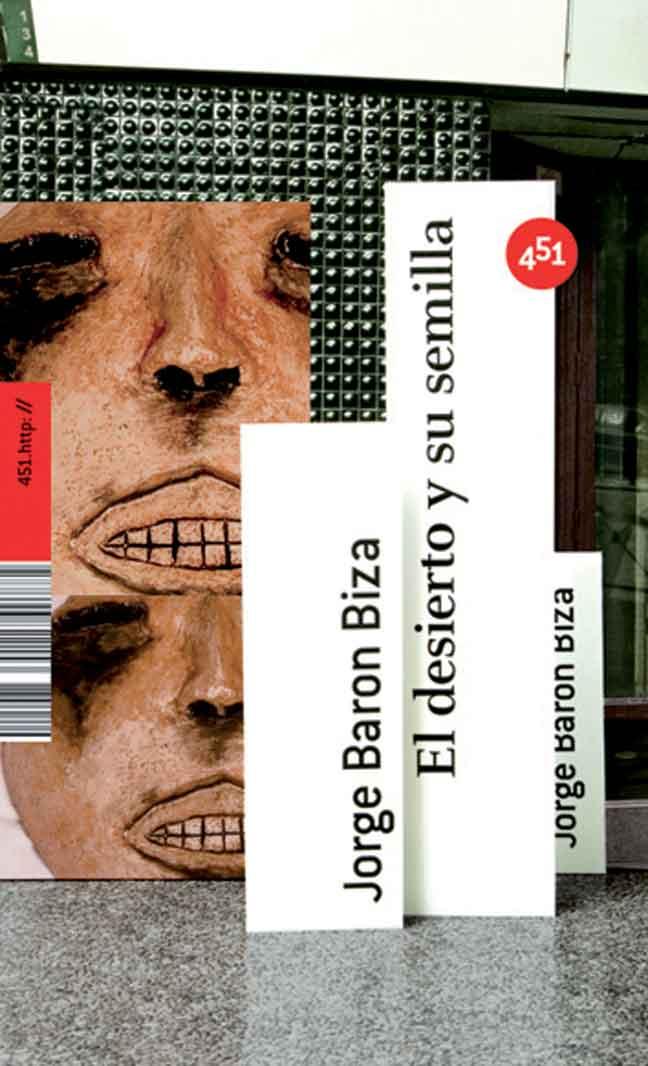

Este universo creado por Clement a través del personaje de Ladydi tiene un referente mucho más complejo, aunque no menos cruel, en la realidad. La autora podrá no estar familiarizada con la vida en el trópico (como seguramente tampoco lo está quien diseñó la portada de la edición en español) pero sí con los testimonios de la violencia en México, específicamente en el caso del robo de niñas y jovencitas con fines de explotación sexual. Esto queda demostrado en el artículo “Las hijas robadas de México”, publicado en julio de 2014 por el diario El Mundo, en donde Clement resume los testimonios demadres que denuncian el rapto y desaparición de sus hijas y vecinas, y en cuyos detalles está la inspiración de los momentos más conmovedores de la novela: los escondrijos cavados en los patios donde las niñas deben esconderse durante días enteros; los intentos de las madres por afear a su prole y así hacerlas menos atractivas para los narcos; o incluso la catarsis que las antiguas víctimas –convertidas después en victimarias– experimentan en los talleres artísticos impartidos en la prisión de Santa Martha Acatitla, por poner algunos ejemplos.

Pero aunque la novela de Clement sí consigue “espejear” lo anecdótico de esta atroz realidad, lo vivencial se le escapa. La voz de Ladydi es una construcción etérea que no consigue expresar ni el horror de lo que está viviendo ni las motivaciones detrás de sus actos ni sus sentimientos al respecto. En el empeño de su autora por construir estampas tropicales, el drama de las anécdotas se disuelve; en su empecinamiento por crear imágenes bellas, capaces de ser comprendidas sin peligro por los lectores ajenos al contexto mexicano, la vitalidad de sus personajes se evapora. Paula, la niña violada que regresa al pueblo cubierta de quemaduras de cigarrillos, es para la narradora una especie de peregrina que “había atravesado la Vía Láctea caminando y cada estrella le había quemado el cuerpo”. De Mike, el sicario que se le acerca con las ropas bañadas en sudor y sangre después de una masacre, Ladydi solo “olerá” su tatuaje en forma de rosa, “como si yo estuviera inclinada sobre un rosal oliendo los suaves pétalos”.

Como en muchos otros intentos contemporáneos por consolar y exorcizar el horror y el sinsentido de la violencia del narcotráfico –y, en casos menos altruistas, incluso lucrar con el interés que despierta en el extranjero la representación de nuestra “exótica barbarie” (Diana Palaversich dixit)–, en Ladydi es notoria la distancia que separa la realidad del discurso literario, aunque la profundidad o extensión de esta brecha es irrelevante: es injusto juzgar una novela en cuanto a su relación con lo real porque lo importante es la contextura del mundo imaginario que presenta. Y es en este sentido en el que creo que Clement dejó pasar una oportunidad importante con sus Plegarias por las robadas (el título original de la novela en inglés). Al concentrarse en la confección de un universo tropicalista donde la violencia tiene siempre una causa natural y masculina y donde las mujeres, por bravas y léperas que sean, se amansan al primer espasmo en su vientre, Clement no encontró la ocasión (y posiblemente quizás tampoco la necesidad) de adentrarse en la oscuridad que engulle a sus personajes, ni de permanecer ahí el tiempo suficiente para retratar a profundidad a los monstruos que moran en ese limbo. De haberse atrevido a explorar las causas primeras y elementales del mundo que novela, habría podido incluso demostrarle a Ladydi que se equivoca: que “las escritoras elegantes de la ciudad” no solo pueden redactar inspiradas plegarias por las pobrecitas mexicanas perdidas, sino que tienen el valor de adentrarse en el infierno de la víctima y escribir sobre lo que es estar hundida en la más desoladora de las congojas. ~

(Veracruz, 1982) es periodista, editora y escritora. Este año publicó dos libros: Aquí no es Miami (Almadía/Producciones El Salario del Miedo/UANL) y Falsa liebre (Almadía)