Me fui a París de Erasmus en septiembre de 2004. Entonces quería ser actriz, estudiaba Filología Hispánica y cada vez que explicaba que me iba a estudiar esa carrera un año a Francia me sentía un poco como explicando que iba en contrasentido. Volví de París y de mi erasmus convertida en escritora. Entre mis actividades favoritas, además de los cines de reestreno, estaban los paseos. Siempre acababa en unas de las cadenas de Gilbert (Joseph o Jeune), grandes superficies donde pasaba horas y horas mirando las ediciones de bolsillo, ¡tan baratas! Supongo que ahí empecé a comprar más de lo que podía leer. También compraba allí cuadernos de tapa de cartulina lisa y hojas en blanco. Las rellenaba con mucha rapidez.

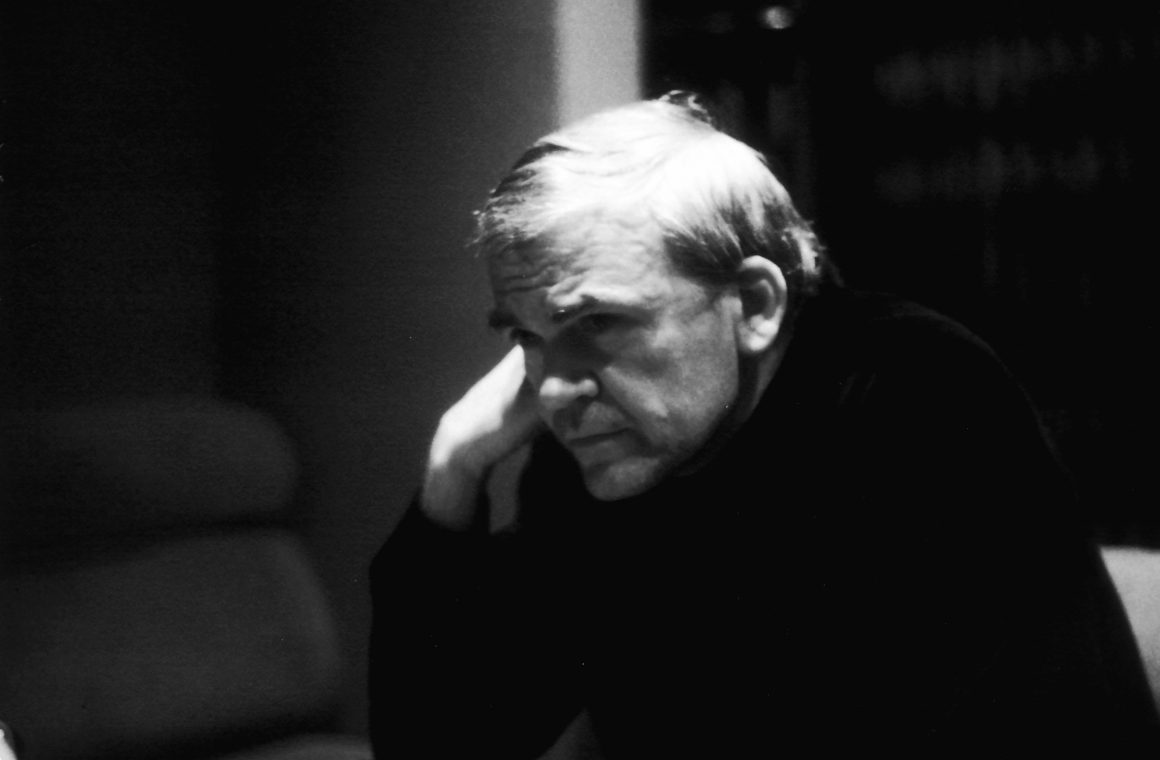

Yo vivía en el distrito 18, cerca de la Goutte d’Or, mis dos paradas de metro más cercanas eran Chateau Rouge o Marcadet Poissonniers. Mi calle cortaba con la rue Doudeauville, donde había un bar donde entré una vez. No recuerdo cómo surgió la conversación, pero estuve bastante rato charlando con un tuareg, cuyo nombre he olvidado. Hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de escritores. Me habló mucho rato de Céline, me dijo que su libro favorito era Viaje al final de la noche –en alguna estantería de la casa de mis padres debe de reposar el ejemplar de bolsillo que compré en mi siguiente visita a una de las Gilbert–. Me preguntó si me gustaba Milan Kundera. Me había comprado varias de las novelas del escritor checo: la traducción al francés estaba ya revisada por él, que en todo caso se había pasado al francés hacía dos décadas. Debí de leer La insoportable levedad del ser en varias plazas de la ciudad; además de otros libros que no recuerdo haber leído en francés. Así que sí, eran principios de los 2000 y yo era lectora, ¡claro que me gustaba Milan Kundera! El tuareg me dijo que era amigo suyo, se veían de vez en cuando. No profundizó mucho en la naturaleza de esa relación, pero si quería verlo, solo tenía que acudir cualquier mañana de sábado, más bien temprano, a pasear por Notre Dame. Según mi informante, a Kundera le gustaba pasear por allí. Formaba parte de su rutina. O eso creí entender. Vi alguna vez más a mi amigo tuareg –entonces, aún se mandaban sms y nos escribimos para quedar–.

Lo que por supuesto hice ese mismo sábado fue acudir a Notre Dame. Barreiros se había comprado una cámara analógica, teníamos también una digital cuya calidad imagino que sería menos que la de cualquier teléfono unos pocos años después. Las tonterías de la juventud, supongo. Como la paradoja matemática de la nostalgia, de la que escribe Kundera en La ignorancia –¿quizá la leí entonces?–: “Cuanto mayor es el tiempo que hemos dejado atrás, más irresistible es la voz que nos incita al regreso. Esta sentencia parece un lugar común, sin embargo es falsa. El ser humano envejece, el final se acerca, cada instante pasa a ser siempre más apreciado y ya no queda tiempo que perder con recuerdos. Hay que comprender la paradoja matemática de la nostalgia: ésta se manifiesta con más fuerza en la primera juventud, cuando el volumen de la vida pasada es todavía insignificante”.

La crónica de ese día está en mi primer libro: Notre Dame está plagado de turistas que se fotografían delante de la catedral, otros hacen cola

para entrar. Un señor vende flautas de barro en forma de pera que fabrica él mismo.

Llevo una foto de Kundera en el bolso para no confundirlo con ningún turista

Barreiros dice que si él fuera Kundera, no iría a Notre Dame con ese sol y con tantos turistas.

Yo le explico que como Kundera es checo, a lo mejor le gusta pasear y confundirse entre los

turistas. Miro los bancos de la sombra, me lo imagino sentado leyendo el periódico.

Entramos en el parque que rodea la catedral. Busco la cara del escritor sin encontrarla. Hay

una carpa de la asociación nacional de ornitología. Hay cámaras de fotos con objetivos

telescópicos esperando a que un pájaro se pose.

Estoy a punto de desistir. Veo a un señor con una camisa blanca remangada y gafas de sol. No

puedo saber si es él o no sin verle los ojos. Lo seguimos. Lleva una bolsa de plástico con un

bote de barniz y un pincel. Se sienta en un banco. Nosotros, los paparazzi, justo enfrente.

Barreiros finge enfocar a un pájaro. No tengo claro si es Kundera o no. Miro la foto. Se la

enseño a Barreiros. No le quito el ojo de encima. El tipo se da cuenta. Se levanta y se marcha.

No nos ha dado tiempo a decidirnos y no le hemos tirado ni una foto.

Se detiene ahí –un poco más adelante, cuento que nos montamos en las bicis y que se me sentó el sol en los hombros–, pero fuimos la siguiente semana y no había rastro de Kundera. De esa historia sale otra historia sin continuidad: mi tía tradujo el texto al francés y se lo hicimos llegar a Kundera. También mi libro. Me dio tanta vergüenza no recuerdo mucho más allá de que se rió, al parecer, cuando leyó el texto.

Se me ha pasado la idolatría pero los libros de Kundera me han acompañado siempre.