Durante años, los habitantes de Macondo asistieron a la llegada de cada novedad con una mezcla de fascinación y desconcierto. El asombro inicial pronto se transformaba en duda y la revelación, en desencanto. No porque las novedades fueran irreales, sino porque su acumulación no producía aprendizaje ni transformación duradera. Algo parecido ocurre hoy en Venezuela. Cada anuncio de cambio abre un paréntesis de expectativa que rara vez se traduce en una alteración sustancial de la realidad. Como Macondo ante cada novedad, Venezuela ha sido llevada a un estado permanente de asombro y desencanto, donde la promesa de cambio sustituye al cambio mismo y acaba por vaciarlo de sentido.

Ese estado no es el resultado de una maldición cultural ni de una supuesta incapacidad nacional para la modernidad política. Es, más bien, el producto de una forma específica de administrar el tiempo, la expectativa y la frustración. En Venezuela, la novedad dejó hace tiempo de ser un medio para transformar la realidad y se convirtió en un mecanismo para suspenderla. Cada nuevo proceso, cada mesa de diálogo, cada reconfiguración del poder reorganiza las emociones colectivas, pero no las relaciones fundamentales que sostienen el sistema. El desenlace se aplaza sin cerrarse nunca. La transición se anuncia sin permitirse.

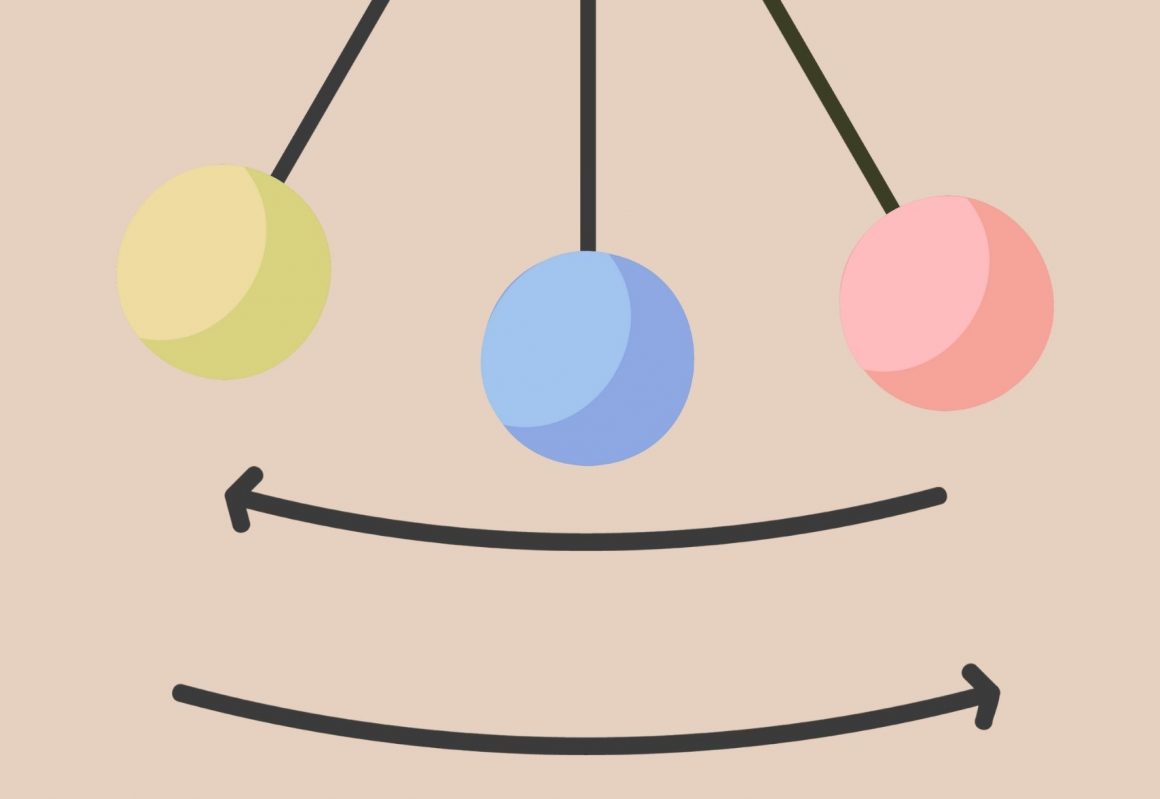

Esta dinámica suele interpretarse como improvisación, debilidad o simple torpeza política. Sin embargo, su persistencia sugiere otra cosa. El vaivén entre esperanza y desencanto no es un accidente, sino una técnica. Mantiene a la sociedad en movimiento sin permitirle avanzar. Produce la sensación de cambio sin asumir el costo del cambio real. Al hacerlo, reduce la presión política inmediata y desplaza el conflicto hacia el terreno de la espera.

Con el tiempo, esta lógica produce un efecto corrosivo. La repetición de promesas sin consecuencias no solo erosiona la credibilidad de los actores políticos, sino también la capacidad colectiva de distinguir entre avance y simulacro. Cuando todo parece provisional, nada llega a consolidarse. El ciudadano aprende a entusiasmarse con cautela, a esperar sin creer del todo, a desconfiar incluso de las buenas noticias. El desencanto ya no llega como ruptura, sino como confirmación anticipada. Se vuelve un hábito.

En este contexto, la oposición no fracasa únicamente por sus errores estratégicos o divisiones internas, sino porque opera dentro de un marco temporal que no controla. Cada intento de movilización queda subordinado a un calendario ajeno. Cada expectativa generada es absorbida por una nueva postergación. La política deja de ser el arte de producir decisiones y se convierte en la gestión de la ansiedad colectiva. El resultado no es apatía total, sino una forma inquietante de participación intermitente, marcada por picos breves de entusiasmo y largos periodos de repliegue.

Las pocas veces que la oposición ha logrado incidir sobre el marco operativo de la política venezolana ha estado más cerca de producir la tan ansiada ruptura. La descentralización centrada del poder que permitió al chavismo blindarse frente a golpes de Estado también lo vuelve vulnerable cuando debe coordinar respuestas rápidas ante eventos inesperados. El régimen ha demostrado una notable capacidad para imponer a sus adversarios dilemas existenciales y obligarlos a actuar dentro de marcos que no controlan. Sin embargo, su cohesión interna tiende a resquebrajarse cuando enfrenta tensiones de naturaleza similar.

Esto ayuda a explicar las dificultades que ha tenido Delcy Rodríguez para consolidarse cómodamente en el poder tras la salida de Maduro, pese a heredar una estructura de control en la que ella y su hermano ocupan posiciones clave. La aparente calma del chavismo, como ocurrió tras la muerte de Stalin, oculta una intensa vida interna marcada por intrigas, ajustes de cuentas y rumores persistentes. Bajo la superficie del orden, los ruidos de sables se han vuelto cada vez más difíciles de silenciar.

La comunidad internacional tampoco ha sido ajena a esta dinámica. También ella ha oscilado entre momentos de activación y fases de cansancio, entre declaraciones de urgencia y rutinas diplomáticas que normalizan la excepcionalidad. Cada nuevo “momento decisivo” promete ser distinto del anterior, pero termina integrado en una secuencia ya conocida. La expectativa se renueva, el desenlace se posterga y el ciclo vuelve a empezar. La atención se convierte en un recurso escaso y el estancamiento, en una forma aceptable de estabilidad.

A medida que el lenguaje de los comunicados internacionales se endurece, la acción de los Estados que lidian a diario con la crisis venezolana tiende a buscar un cambio de régimen que permita una coexistencia cómoda. Por un lado, los Estados americanos proclaman cada vez más derechos para sus ciudadanos, muchos de los cuales no están dispuestos a garantizar, o cuyo costo buscan transferir a terceros, el sector privado, la sociedad civil o los organismos multilaterales. Por otro, el historial de intervenciones y represión en la región sigue funcionando como un miedo latente entre los líderes políticos.

En el marco de las relaciones internacionales, la soberanía continúa siendo el eje central de la interacción entre Estados, y estos la protegen con recelo. Cada condena a los regímenes de Cuba, Nicaragua o Venezuela suele venir acompañada de las conocidas apelaciones al respeto de la soberanía y la autodeterminación. No se trata de una preocupación genuina por que los pueblos definan su futuro (lo que, de hecho, implicaría el fin de las dictaduras), sino de un mecanismo mediante el cual los Estados se reservan el derecho de intervenir selectivamente, reprimir o perpetuarse en el poder si lo consideran necesario. En el ámbito internacional, seguido solo por unos pocos, los gobiernos protegen primero sus propios intereses y solo después los de los ciudadanos de la región.

El costo social de este vaivén es profundo. La emigración masiva no puede entenderse únicamente como una respuesta a la crisis económica o humanitaria, sino también como una retirada silenciosa de la espera. Millones de venezolanos no abandonaron el país solo porque la vida se volvió inviable, sino porque el tiempo dejó de ofrecer horizonte. Emigrar fue, para muchos, la única manera de romper el ciclo, de escapar a una promesa que ya no prometía nada.

El autoritarismo venezolano combina dos pilares de control. Por un lado, la coerción directa, la represión, los presos políticos, la violencia selectiva, que mantiene a raya cualquier desafío inmediato. Por otro, la gestión de la expectativa y la ambigüedad, que prolonga la incertidumbre y administra la esperanza de manera calculada. El régimen no elimina la ilusión de cambio, la dosifica, abre narrativas de salida que rara vez conducen a una transformación real. La coerción física y la manipulación del tiempo político operan de forma complementaria. Y si la oposición cruza ciertos límites y plantea un desafío real a la hegemonía del chavismo, el primer pilar siempre sigue siendo una opción.

El problema de Venezuela, entonces, no es la ausencia de cambio, sino su constante representación. La política se ha llenado de signos de novedad que no producen novedad alguna. Como en Macondo, la acumulación de eventos no genera memoria ni aprendizaje, sino confusión. Y en esa confusión, el inmovilismo se vuelve estable. No porque nada ocurra, sino porque todo ocurre sin consecuencias duraderas.

Romper este ciclo exigiría algo más que una nueva promesa o un nuevo hito. Exigiría restituir la relación entre expectativa y transformación, entre anuncio y resultado, entre tiempo político y experiencia social. Mientras eso no ocurra, Venezuela seguirá atrapada entre la ilusión del cambio y la persistencia de la espera. ~