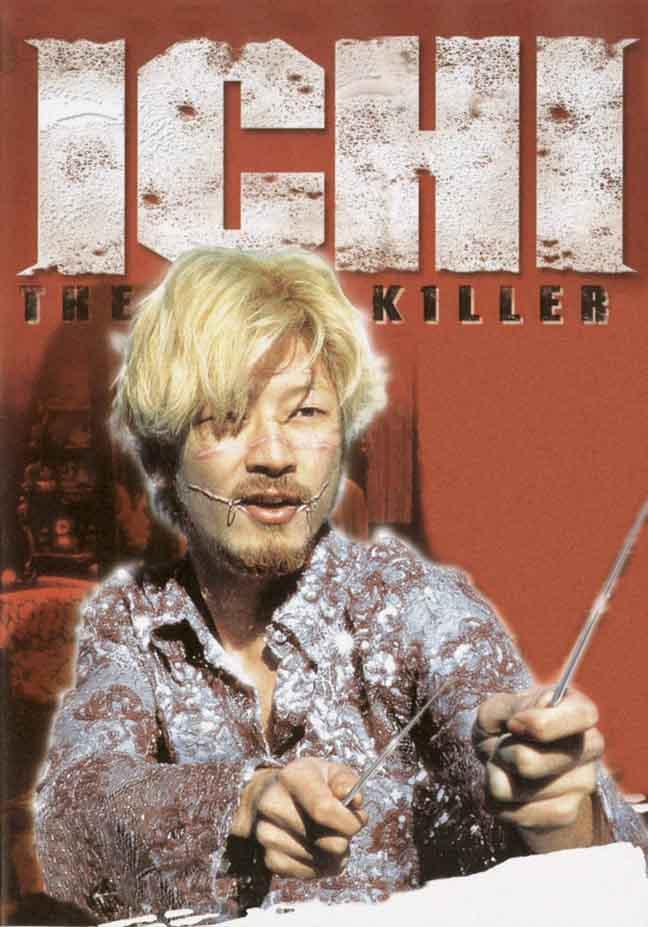

Su fisonomía y su gestualidad, al menos en un par de entrevistas incluidas en los DVD de dos de las más de sesenta películas que ha realizado a la fecha (Dead or Alive, 1999; Audition, 2000), corresponden de algún modo a la morfología de su propuesta: extrema, próxima al proyecto cronenberguiano por el énfasis en lo corpóreo y lo visceral. De rasgos afilados y correosos, el pelo teñido a medias de rubio, como para emular a una de sus criaturas más terriblemente memorables –Kakihara, el sadomasoquista adicto a las agujas de Ichi the Killer (2001)–, los ojos parapetados tras lentes oscuros que no logran ocultar del todo una mirada ansiosa, Takashi Miike (Osaka, 1960), el llamado padrino del mercado del video o V-Cinema en Japón –no en balde veintisiete cintas suyas han debutado directamente en este medio sin pasar por la pantalla grande–, responde las preguntas en ráfagas que evocan los tiroteos que salpican de rojo su filmografía: “Siempre he creído que estoy a la deriva, que carezco de un sitio al que pueda volver. Por eso para mí es muy natural retratar esa clase de gente en lo que hago. […] Me considero un arreglista más que un autor. Ya que no tengo una base, mi acercamiento al hacer una película es como si me trajeran algo de otro lugar.”

De otro lugar o, mejor, de otro planeta se antoja en efecto la obra de este ex asistente de dirección del veterano Shohei Imamura, que en casi cada cinta transmite la furia y el frenesí con que trabaja. (Visitor Q, de 2001, por ejemplo, se filmó en video digital en sólo una semana con una inversión de setenta mil dólares; los presupuestos bajos y los rodajes veloces son moneda común entre los directores asiáticos.) En El principio del fin / Tendencias y efectivos del novísimo cine japonés, Jordi Costa afirma: “Las películas de Miike no se parecen entre sí, pero en ellas siempre hay algo grandioso e imprevisible –a veces, una simple imagen: contemplándolas aflora la sensación inequívoca de hallarse ante la obra de un cineasta de raza, un creador cuyos hallazgos no podrían traducirse fácilmente a otro medio, porque son cine puro. No parece soñar con películas perfectas: sabe que en la imperfección se dan las condiciones objetivas para que surja la epifanía irrepetible.”

Maticemos un poco: no es tanto la epifanía sino la revelación salvaje, el golpe intuitivo, lo que concede una rara unidad a la labor del japonés. Irrepetibles, eso sí, son la apertura y el cierre de Dead or Alive, primer capítulo de la odisea completada por Dead or Alive 2: Birds (2000) y Dead or Alive: Final (2002); los diez minutos iniciales, durante los que conviven en feroz armonía una prostituta que se defenestra, un tipo que aspira la raya de cocaína más larga de la historia del cine, un gángster que devora platos de fideos sin parar hasta que lo revientan a balazos, una bailarina de table dance que entretiene a varios miembros de la yakuza y un coito homosexual que acaba en un baño de sangre, encuentran su contraparte en el clímax protagonizado por el policía Jojima (Sho Aikawa) y el mafioso Ryuuichi (Riki Takeuchi), brazos de una sola fuerza ancestral que chocan en un caos de dimensiones cósmicas y que reencarnan, interpretados por los mismos actores, en ángeles casi wendersianos (Dead or Alive 2) y en replicantes futuristas a la Blade Runner (Dead or Alive: Final) para clausurar con broche de oro la antitrilogía que lanzó a Miike a la fama. (Dice el director: “Cuando me ofrecieron el segundo capítulo [de Dead or Alive] vi una oportunidad de resistencia, de rebelión: no hacer una secuela convencional sino cambiar la jugada.” Vaya que lo consiguió con creces.)

Irrepetible es también el remate de Audition, un descenso de bordes oníricos al sótano de la tortura que eleva a Miike a una categoría reservada a los adláteres del Marqués de Sade. Irrepetible el catálogo de soluciones visuales y temáticas que la saga Dead or Alive hereda a Ichi the Killer, festín de la crueldad y la hemoglobina que funge como compendio de las preocupaciones del cineasta: los códigos de la yakuza, el tormento físico y psíquico, la sexualidad radical, el núcleo familiar vuelto paradójico reducto de perdición y redención, las vejaciones infantiles y/o juveniles como gatillos que disparan la barbarie adulta. Irrepetible la eterna secuencia en un hospital abandonado que constituye el alma de One Missed Call (2003), reactivación de un asunto puesto al día por el tríptico Ringu –la tecnología al servicio del orbe sobrenatural– y clara muestra de la habilidad de Miike a la hora de nadar en las aguas del horror, uno de sus géneros predilectos: “Pensamos que en esa clase de cine el elemento siniestro es algo especial que no existe en la realidad, y por eso podemos disfrutarlo. Pero en la vida también hay cosas aterradoras que provienen del ser humano; todo mundo lleva en su interior tales cosas. Así que, al retratar a seres humanos, una cinta es automáticamente de horror.”

Vástagos violentos de la nueva carne prevista por David Cronenberg, misma que han lacerado y mancillado hasta convertirla en carne de cañón, los personajes del japonés se consagran con denuedo a los ritos de la marginalidad tanto en interiores que semejan bombas de tiempo como en exteriores ceñidos por la amenaza de un apocalipsis próximo. A la deriva al igual que su creador, sucumben a un delirio arterial que los impulsa a quebrantar cualquier tabú que les salga al paso y a no dejar –literalmente– títere con cabeza: “Si la gente supiera que considero bello mi trabajo diría que estoy loco. Creo que las películas que esconden cosas al público son más perturbadoras que lo que yo hago. Intento presentar al espectador lo que realmente sucede para no ocultar nada a nadie.”

Aunque insiste en proclamarse arreglista, lo cierto es que Takashi Miike triunfa en lo que otros tropiezan: diseñar un arte contundente, rabioso, sin pelos en la lengua, cuya insólita hermosura recuerda la del verdugón que florece en la piel al cabo de un buen puñetazo. ~

(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.