Sylvia y yo trepamos al yate Acarey a las nueve de la noche. Queremos bailar, ver las luces decadentes de la Zona Dorada desde el corazón de la bahía, beber alcohol adulterado y besuquearnos al aire libre con la insolencia torpe de la que solo son capaces los estudiantes de bachillerato y los turistas.

Tampoco andamos solamente de paseo: traspusimos recién la puerta de lámina que conduce a la gente perdida al Bar del Puerto, en el zócalo, donde me entrevisté con un policía turístico cuyo nombre no puedo revelar. Me contó que es licenciado en ciencias de la comunicación y que gana un sueldo muy bajo; se siente subempleado. Me contó que cobra ochenta pesos a cada patrullero por desbloquear las frecuencias de los radios oficiales que les da el Ayuntamiento, lo que permite al usuario hablar sin costo a Canadá con sus parientes o dar pitazos estratégicos a los cárteles del crimen. Me contó que no existe personal suficiente para dar mantenimiento a las cámaras de vigilancia del municipio. Me contó que, para no poner en riesgo de despido a ningún elemento de la corporación, la policía acapulqueña manda siempre a los mismos candidatos a tomar los exámenes de control y confianza implementados periódicamente por la autoridad federal. Me contó que no tiene uniforme porque su jefe directo y el director de policía están peleados, así que el presupuesto se destinó a otra cosa.

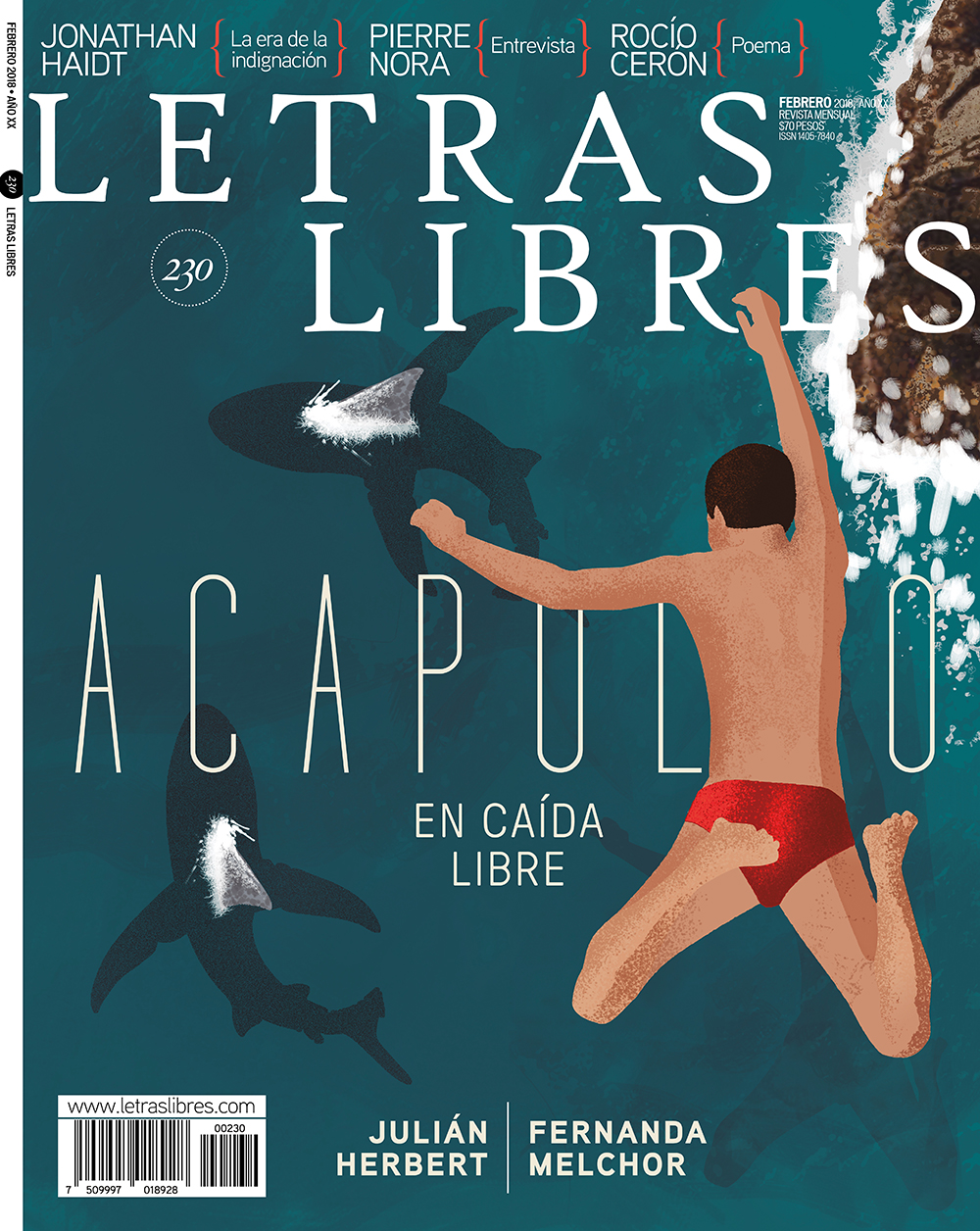

Mañana haré un recorrido por el Polígono d: distópicas barriadas posrurales cortadas a tajo por el bulevar Vicente Guerrero, la avenida por la que circula el Acabús, un moderno transporte público que atraviesa el maxitúnel no solo para llegar más rápido desde la periferia lumpen hasta la zona hotelera; también para pasar debajo de la carne humana en descomposición sin tener que mirarla.

La tradición porteña de la violencia cansa, y cuando no te cansa es una caricatura criminal.

–Tengo unos primos que vivían en la cañada de Los Lirios –me confió Virgilio en nuestro primer encuentro; bebíamos espressos en el Starbucks de Las Torres Gemelas–. Siempre hablaban de robos, de la gente a la que habían golpeado. Yo me decía: estos costeños son delincuentes por naturaleza. Tardé años en comprender que tanta sangre no viene en la sangre: viene de la historia social.

La banda del yate Acarey toca pésimas canciones de Luis Miguel mientras a bordo flotamos en brazos de la vulgaridad y la indolencia. Sylvia y yo estamos sentados en la tercera cubierta. Conforme nos alejamos del embarcadero, intento descifrar para mi novia las luces de la costa: “Aquello es el Acapulco Plaza”; “Ese ha de ser Elcano y este otro el Presidente”… Existen pocos lugares que me conmuevan tanto como la playa de mi pueblo natal. Es una beldad a tientas donde se mezclan el erotismo adolescente y el lujo decrépito, los descomunales hoteles que cauterizaron la visión del océano, la infranqueable puerta del Baby’O (“la disco más increíble del planeta” según Carlos Pietrasanta alias Gardel, su eterno director), un prostíbulo llamado La Huerta y el callejón Mal Paso y el fantasma de mi madre, Grandmaster Flash y un videoclip de Duran Duran en la pantalla gigante de Le Dom, el patinadero y Marlén mi novia por la que perdí una muela en un pleito: un semicírculo de destellos contra el que choca, grácil, el agua salada y primordial de la memoria.

–Llevamos siete décadas intentando estrangularla –le digo histriónicamente a Syl–. Y mírala: sigue siendo la bahía más bonita de México.

Descendemos a la primera cubierta y bailamos, porque están tocando una de la Sonora Dinamita. Pienso en los señores que a veces publican consternadas crónicas sobre morir en Acapulco, el peligro en las calles, la droga, la prostitución infantil, el resentimiento y los damnificados, la podredumbre y las autodefensas: ¿acaso esas personas nunca bailan? ¿No han aspirado el tufo a ostión de la entrepierna de costeña? ¿No han visto a los costeños agarrarse la verga a toda hora: en el mercado, en las cantinas, en los quicios de las puertas? ¿No ordenaron margaritas en el hotel El Mirador mientras los clavadistas saltaban de La Quebrada, no comieron paletas de nanche en la avenida Cuauhtémoc bajo una humedad del ochenta por ciento, no fueron al pozole un jueves por la tarde ni al hotel de Johnny Weissmüller un domingo? No soy insensible al presente, pero tampoco puedo resignarme del todo a no ser el Fitzgerald Región Cuatro de mi pueblo. Siento que algo recóndito queda del Acapulco arruinado y sin embargo glamuroso y romántico que atisbé en mi niñez. Quiero encontrarlo.

Por otro lado, la crudelísima guerra entre facciones y microfacciones de algo que ya no sé si llamar “crimen organizado” me recuerda al Guerrero rural de los años setenta: una pila de históricos fracasos rebeldes y oficiales. No digo esto para exculpar a los cárteles: por supuesto que son criminales y los principales responsables de la plaga de plomo que aqueja al país. No creo que la violencia guerrerense del presente sea una fatal consecuencia histórica, pero sí creo que el fracaso en el combate a esa violencia tiene que ver, al menos en parte, con una carencia de reflexión histórica.

Acapulco es un lujo derritiéndose al sol: es todos los episodios de su historia al unísono. Acapulco es timeless como el yate Acarey, esta nave de los locos cuya cheesy embriaguez anhelé de más joven por creerla suntuosa. Desde aquí, Sylvia y yo vemos pasar los edificios de la Costera Miguel Alemán: negros icebergs rellenos de luz artificial que se pudren de miedo bajo la noche sola.

•••

Es mediodía. Virgilio y yo caminamos rumbo al pedestal en forma de ola que sostiene a la Diana Cazadora. Nuestro plan es recorrer, a pie y en camión, parte del Polígono d: un enclave de cañadas al noreste de Acapulco donde se localizan las colonias Emiliano Zapata, Paraíso, Las Cruces, Ciudad Renacimiento, Libertadores y Simón Bolívar. En el vórtice de estos tradicionales barrios bravos y pobres, la autoridad estatal decidió construir hace tiempo –con un tino que resultaría risible si no fuera ominoso– el Centro de Reinserción Social de Las Cruces.

–La primera vez que vi un cuerno de chivo fue en la tele –dice Virgilio–, el día en que se dio a conocer el Ejército Popular Revolucionario. Me sorprendió que una guerrilla local tuviera armas de ese calibre. Pero la primera vez que los acapulqueños supimos lo que era un rifle de asalto fue en el 2006, aquí en la esquina: un tipo venía bajando en una pick-up por Farallón del Obispo y, al dar vuelta en la Diana, un comando lo asaltó. De él no dejaron nada. Es el primer recuerdo que tengo de la narcoviolencia en Acapulco. Luego pasó la balacera en La Garita y la ciudad se hundió en el caos.

(Virgilio es periodista; trabaja en medios impresos y ha escrito un par de libros. Después de leer el primer borrador de esta crónica, me autorizó a publicarla con la condición de no revelar su nombre. Sustituí su identidad con el seudónimo Virgilio por obvias razones.)

En Farallón del Obispo tomamos un destartalado ruta que nos subirá hasta la colonia Emiliano Zapata. Mientras brincoteamos sobre los asientos del camión, pregunto a mi guía quién cree él que orquestó el tiroteo del 6 de julio del año pasado dentro del penal, que dejó un saldo de veintiocho muertos. Responde con aplomo pero en tono bajito y echando un rápido vistazo alrededor:

–Mejor ahorita que lleguemos allá arriba te platico.

Miro al resto de los pasajeros e intento adivinar quién de ellos podría ser un halcón del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), de Los Rojos o de La Barredora. Cualquiera, por supuesto.

Cruzamos Acapulco desde la Costera, pasando por el centro, hasta la periferia situada en las lomas al Oriente, donde se unen los accesos al puerto que vienen del estado de Morelos y de la Costa Chica.

Uno de los aspectos que enmarcan la violencia acapulqueña contemporánea es la accidentada disposición orográfica y de trazo vehicular que envuelve la bahía. Acapulco cuenta con una suerte de amurallamiento natural hecho de cerros. Las distintas facciones de la delincuencia organizada que pelean por la plaza coparon la parte superior del área urbana, y ahora guardan una severa vigilancia sobre el núcleo turístico y comercial que se afincó desde muy temprano al pie de las colinas, en esa angosta franja de atardeceres y playas un poco eloi que aparece en las películas viejas. Incluso algunos de los barrios elevados y otrora bien avenidos –por ejemplo Mozimba, al poniente, o la Bonfil, cerca de donde estuvo alguna vez la residencia del cantante Luis Miguel– son ahora focos penetrados por la narcoautoridad. Lo único que se les ha ocurrido a las instancias oficiales para recuperar de manos de los poderes fácticos algunos trazos de este Acapulco histórico ha sido facilitar –en el zócalo y los barrios de La Candelaria y La Pinzona– la filmación en 2012 de un videoclip donde Jennifer Lopez y Wisin y Yandel hacen algo que quisiera ser parkour en compañía de dobles, muchos cortes de cámara y una tonada insulsa.

Virgilio y yo descendemos del camión en la última parada, el punto más alto de la Zapata, y nos devolvemos cuesta abajo caminando; hacemos trazos que quisieran ser concéntricos mas son solo un zigzag entre las calles de tierra.

(Es entonces cuando pienso por primera vez que soy un Dante Región Cuatro derritiéndose al sol junto a una sombra.)

Ambos oteamos en busca del monumental edificio de hormigón gris que, sabemos, se yergue en algún sitio a nuestros pies: el penal de Acapulco. Mi compañero nota que ambos vestimos pantalón de mezclilla y camisa azul claro.

–Eso es bueno –decide–. Así, si nos paran y preguntan, les decimos que somos del Inegi.

Nadie nos para. El barrio luce tranquilo: perros huevones y uno que otro bravo, mujeres en short lanzando a la calle baldes de agua sucia, niños descalzos que corren hacia sus casas con los pies quemados y llevando un kilo de tortillas en la mano, chavos y viejos sentados junto a una caguama, algún balón que intenta sin fortuna armar una cáscara al interior de la máquina sofocante del día, hecha de humedad y sol. Me dan ganas de preguntarle a un desconocido dónde puedo conectar perico, a ver si así se pone en marcha la baraja de los acontecimientos. No lo hago por respeto a mi guía: él es un periodista escrupuloso, trabaja inmerso en la comunidad y vive aquí. Yo en cambio soy un periodista impuro, un escritor que está de paso en la ciudad.

Al poco rato, ambos tenemos las camisas empapadas de sudor. Hemos caminado durante más de una hora. Virgilio me describe algunos aspectos de la violencia en el puerto: desde el narcomenudeo y la extorsión (los delincuentes acostumbran presentarse ante sus víctimas con un recado escrito a mano y el obsequio de una bala) hasta el negocio de maquinitas de videojuegos en las misceláneas: incluso esto es controlado por las mafias locales. Me habla también de las autodefensas lideradas por Bruno Plácido Valerio (qué nombrazo de tribuno) y de los tejemanejes y chapulinazgos que decoran la política local. Más que al lenguaje de un reportero de la nota roja, el de Virgilio se asemeja al de un sociólogo o trabajador comunitario: sé que me voy a equivocar a la hora de recrearlo, porque rehúye el cinismo pero también el habla coloquial. Me pregunto cómo puede saber tanto del lado oscuro de la vida acapulqueña y, a la vez, mantener un fraseo en el que privan el decoro y la ecuanimidad. Supongo que una manera de lograrlo es siendo, como es él, un hombre decente.

Esta habría sido una caminata pintoresca de no ser por el filo de preocupación que percibo a cada paso en la mirada de mi anfitrión. De pronto damos una vuelta y terminamos en un callejón sin salida. Aprovechamos para tomar un poco de aire. Retomamos la marcha y al poco rato, luego de trepar una cuesta –estamos ya en una colonia distinta, tal vez Libertadores–, lo vemos por fin allá abajo: es el penal de Las Cruces con sus cercos de alambre plateado, su perímetro de cañadas rectangulares, sus torres de cristal casi negro y sus muros grisáceos. Más que un presidio, parece a lo lejos la ciudad infernal de Dite o una fortaleza de orcos sacada de El señor de los anillos. Virgilio sonríe, respira agitadamente y, mientras señala el edificio, marca un número en su teléfono celular. Sospecho que conversa con una mujer: sus ademanes y el tono de su voz lo delatan.

–¿Qué crees? Ando aquí por tu barrio. Traje a un escritorzuelo para que conociera –dice esto y me sonríe con una complicidad que me desarma–. Sí, ya sabes cómo son. No es chilango: es una mezcla rara de norteño-acapulqueño. Sí. Luego te traigo un libro suyo. Dedicado.

Se despide y cuelga.

De nuevo descendemos por calles desiertas y buscamos una tienda de abarrotes donde comprar cerveza. Mientras bordeamos un parquecito de juegos infantiles recién pintados por el municipio, vuelvo a preguntar:

–¿Quiénes son los responsables de la balacera que hubo en el penal en julio?

–Yo supongo que el Cártel Independiente de Acapulco; un ajuste de cuentas con grupos adversarios. Un periódico local sabía que en el enfrentamiento se usaron armas de fuego, pero no quiso publicar la información hasta que no salió a declarar el gobernador Astudillo. Lo que el gobernador omitió es que en el enfrentamiento no se usaron pistolas sino rifles de asalto.

–¿Cómo lo sabes?

–Porque me consta: los escuché.

De golpe encuentro un hilo narrativo del que no sé cómo tirar.

–Pero el enfrentamiento fue después de medianoche. ¿Qué hacías tú dentro del penal después de medianoche, Virgilio?

Intuyo que Virgilio se da cuenta de que acaba de cometer una indiscreción.

–Nunca dije que estaba dentro.

Quiero hacer más preguntas, pero él me ignora y señala hacia un expendio:

–¿Nos tomamos una chela?

Contesto que sí. Estoy sudando como un cerdo.

•••

Mi papá le pegó a Barry White. Es una historia chistosa y vergonzante que nunca supe poner por escrito, aunque la vierto de vez en cuando en alguna plática. Es casi nada: Gilberto Herbert –años más tarde cambiaría su apellido al de Membreño– emigró a Acapulco desde la Costa Grande; era de Tecpan de Galeana. Tuvo un primer empleo como repartidor de una farmacia y, tras casarse con mi madre –una prostituta a la que retiró de La Huerta para mandarla a estudiar corte y confección–, consiguió colocarse de bellboy (decía mi madre que lloraba por las noches: “¡Me visten de payaso!”) en el hotel Pierre Marqués del magnate Paul Getty. Pronto ascendió a recepcionista.

Una noche de los años setenta, un huésped volvía al Pierre recién desembarcado de la disoluta oscuridad acapulqueña; era el cantante Barry White. Papá cubría el turno tercero. Sabía que el artista estaba hospedado con ellos y planeaba pedirle un autógrafo. No sé si Barry venía ebrio o de mal humor o si mi padre fue imprudente o qué. El caso fue que se hicieron de palabras, al joven don Gilberto le salió lo tecpaneco y púmbale: sentó de nalgas al cantante de un puñetazo en la nariz. Fue despedido de inmediato. Pero Acapulco es timeless: años más tarde, cuando el carácter de mi madre ya nos había separado para siempre, el señor Membreño regresó a trabajar al hotel Pierre Marqués. No de recepcionista y mucho menos de bellboy: fue nombrado gerente de reservaciones. A la larga llegó a ser uno de los ejecutivos hoteleros más seductores y eficientes del puerto, y hasta la fecha sobreviven un puñado de personas de la industria que lo recuerdan con afecto. Murió en 2010. Tengo la impresión de que no era un mal tipo.

Mamá nos sacó de Acapulco cuando yo era pequeño. Decía, sin dar más explicaciones, que el puerto era hermoso para vivir la juventud (se refería por su puesto a su juventud) pero una pesadilla para criar a los niños. Nos fuimos al norte: primero a Nuevo León, después a Coahuila. En los ochenta mi familia cayó en desgracia económica y mi hermano mayor volvió a Acapulco: quería buscarse la vida en el medio hotelero. Demasiado orgulloso como para acudir a papá, buscó a mi tío Martín Romero y a David Rabiela, amigos de don Gilberto. Ellos lo emplearon y le enseñaron el oficio. Cuando accedió a un puesto solvente, Jorge nos trajo a mis hermanos y a mí a vivir con él.

Era 1985. Yo tenía catorce años y pasaba el tiempo entre la escuela (la secundaria federal Amado Nervo) y la vagancia: break dance, cintas fluorescentes para los tenis Converse, mixtapes y Atari y mariguana en las esquinas. Tenía un vecino al que le habían metido un plomazo en una nalga y me quedaba claro que había que huirles siempre a los soldados, siempre: en cualquier circunstancia. Fuera de eso, Acapulco me parecía una ciudad súper segura por cuyas calles podías pasear de madrugada sin arriesgarte a mucho más que recibir un bofetón. Luego vino septiembre y, con él, el terremoto. Mamá entró en pánico; nos ordenó abandonar el puerto de inmediato, como si este fuera a colapsar (cosa que a la postre sucedió). Odié a mi madre durante meses por haberme expulsado del paraíso playero y por obligarme a vivir en un desierto que hoy adoro.

Poco antes del temblor, durante my own private época dorada en Acapulco, pasé algunas tardes en el departamento de personal del hotel Las Torres Gemelas, cuyo gerente era mi tío Martín Romero (un tipo idéntico al cantante Alberto Vázquez, por cierto). Me daban unos centavos y el acceso a la piscina a cambio de un trabajo simple: retirar del reloj checador las tarjetas de los empleados que serían despedidos ese día. Como la mayoría de los contratos eran provisionales, este era el modo sutil en que la empresa ordenaba a los trabajadores no presentarse a trabajar al día siguiente. O nunca. Después, la compañía tardaba meses en pagar a esta gente los últimos salarios devengados. Mi tío Martín era un hombre bonachón que decidía a quien correr cada mañana haciendo una regla de tres simple entre el nivel de ocupación turística, el número de empleados en servicio y lo que le dictara su reverenda gana. Más que contratar, su función era despedir gente, y lo hacía con verdadero gozo. Pienso en esto a contraluz de los años, y me pregunto cómo es posible que los ejecutivos hoteleros de entonces no hayan imaginado que este tipo de prácticas acabarían en lo obvio: despeñando a un sector de la fuerza laboral acapulqueña en los brazos del crimen.

•••

Creo que los microrregionalismos guerrerenses son un índice de información relevante para analizar un sector del tejido social de Acapulco. Nosotros, por ejemplo: mi familia vivió siempre en la colonia Aguas Blancas (donde estaba el antiguo penal acapulqueño) o en Mozimba, más alguna otra casa cercana a la avenida Ejido. Esto se explica, al menos en parte, porque los rumbos y las relaciones afectivas de mi madre eran vecinos a la zona de tolerancia, y porque mi padre provenía de la Costa Grande –hacia la colindancia de Guerrero con la Tierra Caliente michoacana–; es común encontrar migrantes de esa región en los barrios occidentales de Acapulco. En cambio en el Polígono d, al oriente, proliferan vecinos que descienden de migrantes de la Costa Chica –hacia la colindancia con Oaxaca vía Pinotepa Nacional–. Esto no es un absoluto pero sí algo que podría afectar las alianzas familiares, el tipo de oficios, la gastronomía, incluso la filiación con determinados grupos criminales: la presencia de La Familia Michoacana y de sus allegados es quizá más constante en el área occidental y en el centro del puerto, mientras que probablemente las rémoras del grupo de Édgar Valdez Villarreal alias la Barbie tendrán más poder (y un brazo armado integrado por jovencísimos migrantes pobres de la Costa Chica) en el Polígono d; incluso en el Cereso de Las Cruces. Insisto: no se trata de una clasificación o un dato duro sino de una tendencia conjeturable.

Los patrones migratorios acarrean temas tan peculiares como el de las rencillas familiares rurales que perduran durante generaciones; las luchas por reivindicaciones sociales que alguna vez enfrentaron a caciques políticos locales contra guerrilleros de filiación marxista y ahora enfrentan a caciques vinculados al narco contra las autodefensas y las policías comunitarias; e incluso chauvinismos que hacen que una región guerrerense (Montaña, Centro, etcétera) se considere superior a otra, lo que en no pocas ocasiones se ha manifestado como brotes de violencia que perduran por generaciones.

Lo que intento decir es que no me parece sensato obviar la violencia política e histórica cuando se analiza el recrudecimiento de la narcoviolencia en Guerrero. Es cierto que una no es lo mismo que la otra, pero existe entre ambas una correspondencia significativa. Y el núcleo urbano donde esta problemática posrural se manifiesta de manera más traumática es, por supuesto, Acapulco.

Otro proceso que influye en el fenómeno microrregional es la historia de las comunicaciones en Guerrero: el trazo carretero sigue siendo uno de los más ineficientes del país (en gran medida por cuestiones geográficas, pero también a causa de la proverbial corrupción de los gobiernos estatales), lo que intensifica la noción de pertenencia regional y rompe los probables lazos de una identidad territorial compartida. Si los políticos mexicanos se resisten a notarlo, ¿cómo un problema tan sutil sería visible para el periodismo internacional? El microrregionalismo guerrerense es un precepto cultural y político tan acendrado que, entre otras cosas, entorpeció durante todo el régimen de Enrique Peña Nieto la aplicación de estrategias federales de seguridad tan pragmáticas como la unificación de radiocomunicaciones mediante equipos Matra, el incremento de salarios y prestaciones a los cuerpos policiacos, el funcionamiento calendarizado del Consejo Estatal de Seguridad Pública bajo un esquema de compromisos firmados y cumplidos, el establecimiento de la estrategia de mando único en todas las policías municipales, y la aplicación de evaluaciones de control y de confianza a la totalidad de los policías y servidores públicos estatales y municipales involucrados en el combate a la delincuencia organizada.

De acuerdo a un informe de la revista Forbes, Guerrero fue uno de los estados mexicanos con mayor crecimiento económico en 2017: alcanzó un porcentaje casi idéntico al de China en el mismo periodo, el 7.1%. Pero la catástrofe en materia de seguridad pública ha hecho que este dato resulte irrelevante para la mayoría de los ciudadanos.

•••

En abril de 2017, Acapulco participó de un evento traumático para mi generación: la antigua casa de playa de Luis Miguel fue derruida. Okey: llamar a esto “un evento traumático” es una hipérbole; la propiedad arrastraba lustros de abandono y fue vendida por el cantante en 2014 para cubrir millonarias deudas de predial. Aun así, el pequeño Scott Fitzgerald Región Cuatro que vive en mi corazón consignó este destrozo (difundido casi exclusivamente por revistas y programas de chismes) como la extinción del espectro de Jay Gatsby que por décadas tuvo hechizada la bahía.

¿Qué fue del glamur de Acapulco? ¿Cuál es la relación entre la decadencia del puerto y la mentalidad de los nuevos capitanes de la llamada “industria sin chimeneas”? ¿Cómo afecta al crecimiento económico de un destino turístico la destrucción de su patrimonio intangible (y ¿es acaso el glamur un patrimonio intangible?)?… Soy lego en temas financieros y desconozco miles de detalles de esta historia: después de todo, siempre he sido el chico lumpen hijo de una prostituta y un bellboy que atisba la opulencia desde la acera de enfrente. Sin embargo, confío en que el lector encontrará en mi relato una vaga moraleja que le sea familiar.

La primera época del puerto (The Golden Age) fue duradera y majestuosa y está ligada a luminarias nacionales y extranjeras como Pedro Infante, María Félix, Elvis Presley, Johnny Weissmüller y la luna de miel de Jackie y John F. Kennedy. Es un periodo que vio su apoteosis en los años sesenta, cuando la Revolución cubana ordenó desalojar la fiesta que había sido el Caribe y la parranda anglosajona no tuvo más remedio que curarse la cruda en Acapulco of all places, donde algunos virtuosos de la música antillana (así Lobo y Melón) cobraron madurez tocando en un putero. Incluso los prostíbulos tenían en esa época un aura señorial en Acapulco, y su mejor ejemplo fue La Huerta, en las calles del Canal y Mal Paso, a un ladito de la siempre decadente Zona Roja de Aguas Blancas. Dicen que el administrador del congal (padre del periodista Alfonso Pérez Vicente) era asimismo dueño de la casa de junto, y en ella había mandado construir una puerta secreta para que los invitados especiales –gente famosa y así– ingresaran a La Huerta sin testigos. Hoy los terrenos donde estuvo ese lugar se han convertido en una morgue de autobuses.

Acapulco peinó sus primeras canas (su Edad de Plata) en los setenta. Había por todas partes hoteles de gran lujo, bares y discotecas donde el cantante Rod Stewart se divertía hasta el amanecer del brazo de top models y lancheros de Coyuca. Había, dicen los viejos, todo tipo de sustancias: heroína, anfetaminas, aunque la cocaína era la reina de la noche. La cercanía con la Ciudad de México y los afanes chilangos de asomarse a la vitrina más cosmopolita del país generaron otro tipo de turismo, menos opulento pero más constante: una generación de jóvenes convirtió Acapulco en su locura de fin de semana, e incluso algunos de ellos llegarían a convertirse (tal es el caso de Eduardo Césarman y Rafael Villafañe, propietarios del Baby’O) en los nuevos motores empresariales de la ciudad. También llegaban, sobre todo del mundo anglosajón y –de vez en cuando– de México, familias con hambre de bliss y epifanía. Acapulco era la cumbre del jet set internacional, pero logró cultivar un nicho para el wanabismo de (cierta) clase media alta, al tiempo que convencía a toda una generación de acapulqueños de que la movilidad social y la meritocracia no solo eran factibles: eran lo normal.

El 28 de diciembre de 1977 abrió por primera vez sus puertas el Baby’O, la discoteca más exclusiva y faraónica de México. En 2015, la revista Quién publicó un reportaje por entregas firmado por Aníbal Santiago donde se relata de manera ejemplar la historia de este antro, su pantomima de biberones llenos de vodka y fiestas en piyama, su desquiciada frivolidad, su culto casi romano a la lujuria cool, su tautológica invocación del dinero llama dinero llama dinero, su estupidez angelical y una excéntrica y tal vez conmovedora versión de la amistad donde los ricos arrojan exorbitantes propinas a los pobres en agradecimiento por haber sido tratados, por una vez, como parnas y no como amos. El texto de Aníbal Santiago no tiene casi filtro: narra balaceras protagonizadas por hijos de políticos, un par de homicidios cometidos sobre la Costera que pusieron en conflicto a las esferas municipal y federal (los entrevistados afirman que en uno de estos eventos participó la guardia presidencial que resguardaba a la primera dama Carmen Romano), despilfarros y desplantes de empresarios y spoiled children, el idilio fugaz entre Brooke Shields y Carlos Pietrasanta, el Capitán Gardel, la fiesta de Michael Jordan junto a un miniharén de rubias y el deseo posterior del deportista de borrar todas las cintas del circuito cerrado y así evitar una demanda de divorcio, la presencia de un Cristian Castro niño encerrado en el cuarto de los técnicos mientras su madre se reventaba un rato, una princesa (Estefanía de Mónaco) a la que se negó la entrada al club por asistir descalza y ebria, la narcisista y bonachona aparición de Bono que eclipsó al Sol… El reportaje consigna también la tristeza elemental de un tipo tímido y cortés y aniñado y rodeado de guaruras y mujeres hermosas y harto de la farándula y enviciado de ella: Luis Miguel.

Lo que el reportaje de Aníbal Santiago no confiesa es dónde desembocó todo esto: cuando el jet set se largó de Acapulco (no sé: a Cancún o de vuelta a La Habana o a Nueva York o a Roma), otras personas con dinero, poder y cierta popularidad llegaron a ocupar sus mesas: eran los líderes de los cárteles del narcotráfico, con la Barbie a la cabeza. El Baby’O fue uno de los primeros establecimientos en abrir a estas personas las puertas de Acapulco.

Los fenómenos que afectaron el perfil del turismo local entre los ochenta y noventa son múltiples: desde huelgas aeroportuarias en Estados Unidos hasta la expansión de nuevos destinos playeros mexicanos con aura mística y virginal –como la Riviera Maya– o más crudos y obscenos y a menor distancia del jet set hollywoodense –por ejemplo Los Cabos, donde el actor Charlie Sheen y el cantante de heavy metal Sammy Hagar forjarían, cada uno por su lado, novedosas leyendas–. El promedio de edad del turista extranjero en Acapulco envejeció, al tiempo que delitos como el narcotráfico y la prostitución infantil comenzaban a ser noticia primero local y después nacional.

¿Pudo la industria turística acapulqueña haber competido en ese contexto? Yo creo que sí, y creo que sus líderes decidieron no hacerlo.

Los ejecutivos hoteleros del Acapulco de Plata tenían el know-how; eran los mejores en su oficio. Prueba de ello es que buena parte de la generación de mi padre (entre ellos David Rabiela, mi tío Martín y don Gilberto) emigró en los ochenta y noventa para hacerse cargo de los nuevos hoteles con el concepto sol y playa que se abrían en Quintana Roo, Nayarit y Jalisco. En Cancún eran tantos los guerrerenses emigrados que fundaron una asociación, e incluso la gastronomía de la península se vio afectada por esta ola; el dominical relleno guerrerense –tradición de Costa Grande– se convirtió en un manjar habitual en el centro y en algunos barrios de Puerto Juárez, lo mismo que el imperdonable pozole de los jueves.

Al marcharse de Acapulco, los viejos capitanes de la industria dejaron sus posiciones (Rabiela se lo dijo literalmente a mi hermano Jorge, sujetándose la camisa polo del uniforme laboral: “Esta es tuya”) en manos de la siguiente generación: un grupo de jóvenes ambiciosos graduados de escuelas de hotelería que habían tomado quizás a little bit too much clases de economía. Aquí se impone una doble digresión.

Primero: mi padre manejaba un Mustang color blanco del 65 en perfecto estado, dilapidaba sus ganancias con el desenfado de un cónsul y envejeció vistiendo como dandi, bebiendo como si tuviera un hijo loco y durmiendo con chicas a las que doblaba la edad. Muchos ejecutivos de su generación se comportaban así: eran fanáticos de la fiesta interminable y le prendían fuego a su casa con tal de verla arder. Los nuevos capitanes de la industria, en cambio, estaban hartos de la irresponsabilidad de sus padres: querían hacer dinero rápido, ahorrar, montar un buen negocio, casarse, unirse al Opus Dei, fundar una familia con valores. El salto no pudo ser más radical: del romanticismo hotelero a la consolidación del patrimonio. Los nuevos patrones de ahorro y consumo golpearon de lleno la movilidad social.

Segundo: el ramo hotelero es inconstante. Divide su calendario en temporada alta (de diciembre al spring break y Semana Santa, que es cuando viaja el turismo anglosajón); temporada media (verano: turismo nacional), y temporada baja (el resto de los meses). En una economía turística bien organizada, la temporada baja se destina a la planeación y el mantenimiento. Pero eso jamás existió en Acapulco: los ejecutivos y propietarios exprimieron lo más posible su giro sin invertir casi nada en el buen estado de los inmuebles, las amenidades y el equipamiento. Despedían a su excedente de personal cada que bajaba la ocupación de habitaciones y dejaron –como en su momento sucedió en La Habana– que la Zona Dorada y otros territorios VIP se vinieran abajo. A la hora de buscar nuevas opciones de desarrollo, y a sabiendas de que los costos de restauración y las estrategias de promoción y relanzamiento iban a resultar caras y lentas (cuando no inciertas), tanto los políticos como los inversionistas optaron por comportarse –aquí parafraseo al agente Smith de The Matrix– no como mamíferos sino como un virus: abandonaron el territorio devastado y buscaron un nuevo organismo sobre el cual medrar. Así nació el Acapulco Diamante, un confortable pero genérico distrito donde hoy se concentra no lo más exclusivo sino lo más costoso de la vida en el puerto. Diamante puede parecernos chic, pero nunca tendrá el aura entre idílica y aristocrática que alguna vez tuvieron la Zona Dorada, Pie de la Cuesta o Puerto Marqués.

Desde que los nuevos capitanes de la industria tomaron las riendas, Acapulco se ha vuelto un remate de bodega. Los hoteles otrora dignos –Acapulco Gran Plaza, Calinda Beach, Elcano, Fiesta Americana, Romano Palace– se venden al mayoreo, ya sea para grupos o en modalidad chárter, cuando no se han convertido en una lastimosa variedad del time-sharing y el all-inclusive: adaptaciones del negocio que facilitan el fraude por parte de agencias de viajes y mayoristas, y cuyas estrategias, paquetes y productos son casi siempre de mala calidad. Lo que menos importa es la experiencia particular del viajero y el encuentro cultural entre este y el prestador de servicios; de lo que se trata es de comprar a un dólar y vender a cuatro. Esto ha convertido a Acapulco en un destino de segunda categoría. Tal vez el principal afectado sea el operario de a pie, que acostumbraba vivir de las propinas y ahora tiene que lidiar con un tipo de turista bastante menos generoso que el de antes.

Sylvia y yo conseguimos una habitación barata en el hotel Presidente. El edificio sigue siendo encantador, la piscina es inmensa y la vista de la bahía hermosa. Pero las sábanas te sacan ronchas en la espalda, las toallas se pudren, el aire acondicionado ronca peor que un cachalote y la cocina y el bar son casi tan infames como los del hotel Elcano, que está a punto de convertirse en la barra de un Oxxo. Es difícil encontrar un restaurante regularcito en el vecindario, salvo por El Jaguar; el resto son pizzerías genéricas y taquerías muy por debajo de la media. La señorita de ventas del Presidente telefonea a nuestra habitación y nos invita a un desayuno de cortesía donde intentarán con lastimosa sevicia enjaretarnos la compra de un tiempo compartido junto a una pareja de ancianos de Toluca. No, gracias.

Vamos a Pipo’s y ordenamos langosta con un chardonnay. Sylvia luce muy bella; su porte y su outfit devuelven al salón un poquito del glamur que el puerto extraña. Los platos no están mal. El inmueble está cayéndose a pedazos, pero no me molesta porque no quiero lujo (qué putas voy a saber yo de lujo): solo aspiro a un momento no del todo vulgar.

Mi amiga Margarita Álvarez (diseñadora de interiores, pareja de un chef memorable y exesposa de un fabricante de corcholatas) me dijo una vez que solo existen dos modos de hacer plata: vender algo muy básico y barato a las multitudes, o venderle algo carísimo y extraño al uno por ciento. Sin embargo, Acapulco logró en algún momento de su historia vendernos también un anhelo: el de participar del paraíso a un costo razonable. Muchos acapulqueños bien afincados de mi generación son producto de la movilidad social de los ochenta, y dudo que alguien como mi hermano mayor (que vive en Japón desde hace veinte años y es subdirector de una pequeña empresa) hubiera llegado tan lejos sin la pátina de seguridad en sí mismo y joie de vivre que le imprimió la cultura de Acapulco. Es esto lo que busco y no puedo encontrar ahora.

Noté, al revisar estadísticas oficiales, que Guerrero se mantiene desde el 2012 entre las entidades mexicanas con mayor crecimiento económico. Al mismo tiempo, es uno de los estados donde la brecha de la desigualdad se ha profundizado de manera más dramática. Creo que esto se debe, al menos en parte, al empobrecimiento de la cultura turística: se trata de una de las industrias que de manera natural fomentaron la movilidad social y el intercambio de valores, pero este espíritu está en decadencia. Últimamente se habla de la explotación minera en distintas zonas de Guerrero, y se critica la escasa derrama que generan las trasnacionales; desconozco el tema, así que no lo abordaré. En otro escenario, una nota de El Financiero del 22 de febrero de 2017 señala que el senador Armando Ríos Piter afirmó que la mayor parte del crecimiento económico actual de la entidad se debe a la ilegalidad: el incremento en el cultivo y la exportación de goma de opio. No tengo información privilegiada ni datos duros que me permitan adoptar una postura al respecto, solo tengo sentido común: es evidente que el crecimiento económico no está haciendo gran cosa por las miles de personas que mueren, son extorsionadas, han sido damnificadas, desplazadas o viven en condiciones de extrema pobreza y violencia en Acapulco y, en general, en Guerrero. Hay algo en la ecuación que simplemente está mal. Y no lo digo nada más en un sentido histórico o matemático; lo digo también en un sentido ético.

•••

En 2016 entrevisté a Víctor Zamora, a la sazón secretario de Gobierno del Estado de Coahuila. Entre otras cosas, me habló de una declaración ante la PGR hecha por un líder capturado de los Zetas.

–Dijo el pelao: “Para adueñarte de una plaza necesitas tres cosas: controlar el penal, controlar a la policía municipal y tener una fuerza de unos treinta hombres armados, bien entrenados y dispuestos a todo.”

La idea es descorazonadora, pero explica por qué hubo una fuga masiva de reos del penal de Piedras Negras en 2012, o por qué esa cárcel sirvió como escenario de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno estatal de Humberto Moreira. Paralelamente, también explica por qué en 2017 hubo dos cruentos motines en el penal de Acapulco, el último de los cuales dejó gravemente herido al director de la institución.

Luego de compartir un par de desabridas pero heladas cervezas Corona en medio de la calle, Virgilio y yo reemprendemos la marcha. Yo digo que ya ha sido suficiente, pero él insiste en que debemos llegar hasta las puertas del Cereso de Las Cruces.

Lo intentamos primero a través de una avenida muy bien pavimentada; al fondo nos topamos con un arroyo negro. Regresamos sobre nuestros pasos y avanzamos hacia una explanada; abajo, ya muy cerca, se alcanza a ver un camino de tierra que bordea el reclusorio. Estoy cansado –y secretamente frustrado ante el hecho de que nunca vimos nada extraordinario ni estuvimos en situación de riesgo turístico: nunca bajamos de veras al infierno de Acapulco–, pero Virgilio no lo nota: me queda claro que la cárcel es su obsesión. Así que avanzamos entre chozas de bahareque y calles a medio trazar hasta una barriada nueva, solo para toparnos con una intransitable bajadita de roca custodiada por tres o cuatro perros semisalvajes que me hacen pensar de nuevo, en broma, en la Divina Comedia. Una negraza ni joven ni vieja, de caderas fatales, seguramente venida de Cuajinicuilapa o Pinotepa Nacional, aparece de golpe allá abajo entre los perros y nos dice, sin perder el aliento mientras escala rocas:

–Por allá pues, chamacos –y señala un caminito que no habíamos notado.

Virgilio abre la marcha. La vereda conduce a una calle transitada. “Aquí ya reconozco”, dice mi guía con mal disimulado alborozo. Seguimos cuesta abajo durante diez, quince minutos; luego volvemos a ascender. Estoy exhausto. Hemos caminado durante cerca de cuatro horas. No tardará en oscurecer.

–Esta por la que vamos es la Calle del Futbol –dice Virgilio mientras seguimos ascendiendo–. Al fondo está el penal y al lado verás un barco.

Ya pienso que alucina, o que alucino yo: estamos lejos y a espaldas de la costa: ¿dónde, un barco?

Poco a poco distingo el vasto perímetro de tierra llana que circunda la cárcel. Por la calle desciende, rauda, una vieja combi con este letrero: “Radio Koko”.

–¿Te acuerdas de Radio Koko?

–¿La estación de música tropical? Claro.

–La cerraron. Pero en los terrenos aledaños se formó un asentamiento, y así se llama: Radio Koko.

Nos detenemos (soy gordo y estoy al borde del infarto) frente a una cerca de malla metálica. Al fondo se alcanza a ver el penal de Las Cruces: la fortaleza negra: la infernal ciudad de Dite de Acapulco. Más cerca, dentro del perímetro penitenciario, se distingue el esqueleto de una ambulancia muerta.

Virgilio se sujeta con una mano el pecho y con la otra señala hacia el lugar donde venimos.

–La Calle del Futbol. A cada rato ejecutan gente aquí: miembros de los distintos cárteles que acuden al Cereso a visitar a los suyos, supongo. No puedo recorrerla sin ponerme nervioso.

Lo primero que pienso es: ¿por qué me lo dices después de hacerme recorrer ese tramo fatal durante quince minutos? Lo segundo que pienso es: ojalá pase algo.

Virgilio señala ahora hacia el otro extremo de la calle, a un edificio abandonado que se yergue enfrente del acceso al penal.

–Eso es el barco.

Al principio no entiendo. Luego descubro, por encima de mi cabeza, la forma cónica de una quilla hecha de block y de cemento. Efectivamente, el edificio en ruinas que hay al otro lado de la calle del Cereso de Las Cruces tiene la forma de un trasatlántico fantasma.

–Era un salón de fiestas. Tuvieron que clausurarlo por razones de seguridad.

Se me ocurre que el romanticismo y el glamur también pueden aparecer de golpe al pie de un calabozo.

Ya casi no respiro y no aguanto los pies. Lanzo una última pregunta al aire antes de sentarme en el suelo:

–Yo digo que estás obsesionado con el penal de Acapulco, Virgilio. ¿Por qué?

Virgilio medita durante unos segundos.

–Te lo voy a contar si me prometes no escribirlo.

Entonces me cuenta una extraña y hermosa historia de amor que no voy a repetir aquí. Porque no quiero escribir nada que ponga en riesgo a otra persona. Y también porque no soy lo que llaman un “periodista puro”: yo solo soy un escritor que va de paso, por eso sé cómo decir sin decir un secreto. ~