Si alguien nos dice que el pez era emblema de los primeros cristianos, no, como se explica habitualmente, por el famoso acróstico (Ichthus, pescado, iniciales de Iesous Christos, Theou Uios, Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador) sino porque había peces sagrados en Siria, no nos extrañaría demasiado. Cualquier cosa puede ser sagrada: una piedra, un oso, el cielo, un río, una pluma, cierto espacio o lugar, cierto tiempo, un día, el día del Señor, cualquier cosa. Del mismo modo en las muestras de devoción al Altísimo se pueden alcanzar los más diversos grados de intensidad: se puede marchar en peregrinación, a pie o de rodillas, cerca o lejos o muy lejos, se puede vivir de plano en continuo peregrinar, o el fiel puede, inversamente, emparedarse (lo que en “El barril de Amontillado” de Poe causa terror, aquí se asume con exaltada esperanza), o vivir en la azotea de una torre o en el fondo de un pozo o de pie día y noche durante veinte años como santón de la India, o vivir entre leprosos, locos furiosos o en el frente de batalla de alguna guerra, y también puede sacrificarse parte de la cosecha o animales, los más diversos, y, claro, también puede sacrificarse lo más valioso, el más preciado y raro ofrecimiento: pueden sacrificarse seres humanos. Y se ha hecho incansablemente.

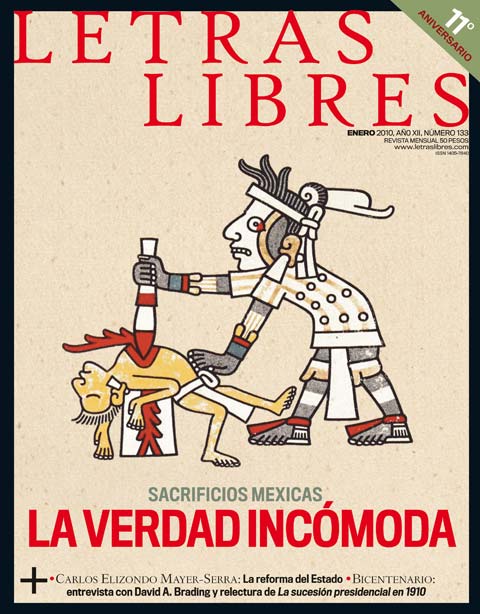

Y por todas partes. No obstante nosotros, que tenemos la historia atorada en el gaznate, vivimos con culpabilidad los sacrificios humanos a los que nuestros ancestros se consagraron con tan entregado entusiasmo. De algún modo la práctica nos es familiar, como un secretito de familia. Digo que nos es familiar porque si leemos que en alguna parte había sacrificios, y que la víctima era estrangulada o arrojada al fuego o ahogada o ejecutada a garrotazos, nos parece inconsecuente, anómalo, bárbaro, salvaje. Para nosotros lo apropiado en estos casos, lo que exige la etiqueta, lo normal es algo tan elaborado como tajar diestramente el tórax del sacrificado con un cuchillo de piedra afilada en lo alto de una pirámide. No es de fácil comprensión, aunque, claro, la pirámide es templo y altar y sacrificar al pie de un altar es, podemos suponer, de rigor.

Nos sentimos, digo, avergonzados. Recordemos, sin embargo, que en Atenas, nada menos, y no en una Atenas arcaica o prehistórica, sino en plena Edad de Pericles, en la mañana misma de la gloriosa batalla de Salamina, que salvó la independencia griega, cuando los persas fueron al fin derrotados, como refiere Herodoto, Temístocles, comandante de la flota griega, anhelando asegurar la victoria de sus tropas, ofreció tres víctimas humanas a Dioniso, devorador de carne cruda. Se trataba de tres adolescentes prisioneros de enorme belleza, ataviados con magnificencia, ornados con joyas de oro y pedrería, sobrinos, los tres, del Gran Rey mismo. El general los victimó con propia mano, sobre la cubierta del buque insignia y ante los ojos de toda la flota. No se trató de una venganza, por supuesto, sino de una muy solemne consagración.

Ahí tienen ustedes. Pero la más célebre y brillante escena había sido ya descrita y así corre. Ya está la leña apilada, el cadáver de Patroclo es depositado en la pira. Es entonces cuando Aquiles se corta la cabellera. El pasaje trae dos noticias: “Se apartó de la pira (Aquiles) y se cortó la rubia melena que se había dejado crecer exuberante para el río Esperqueo.” Aquiles era, pues, rubio y de largos cabellos; no es la representación habitual del feroz guerrero. El río Esperqueo era personificación de un dios, como el Escamandro, el río que corre por la llanura de Troya. Este río tuvo un hijo, el legendario rey de Tróade. Debe ser curioso ser el hijo de un río.

El cuerpo es colocado en la pira y dan comienzo los sacrificios. Primero reces y vacas, “de torcidos cuernos”, bien cebadas, en gran cantidad. Los cuerpos desollados de las bestias son dispuestos alrededor del cadáver. Luego “colocó apoyadas en el lecho funerario ánforas de miel y de aceite” (¿para dar de comer al difunto, como en México el día de muertos?).

Los sacrificios apenas han comenzado. “Cuatro caballos de erguido cuello puso en la pira con grandes sollozos.” De nueve perros que tenía, “que comían en su mesa” (detalle interesante, tanto el número de animales como la presencia medieval en el banquete), degolló dos y los echó a la pira. Y lo más horrendo está dicho sin transición alguna: “a doce valerosos hijos de los magnánimos troyanos, aniquiló con el bronce”. Como se ve, el ritual funerario incluía sacrificios humanos. Así era esta cultura. El propio Agamenón, jefe del ejército troyano, se vio en la obligación de sacrificar a su hija Ifigenia para que la flota griega pudiera zarpar rumbo a Troya.

En efecto, como dice Simone Weil, “Aquiles decapitó doce adolescentes troyanos en la pira de Patroclo con la naturalidad de quien corta flores para una tumba”.

Desmontada la indignación al aceptar la matazón ritual como parte, por extraña que sea, de una cultura, es necio juzgarla con ojos de una cultura diferente. Porque si avanzamos por ese tipo de censuras corremos riesgo de condenar la historia entera de la humanidad, lo que es una memez. Queda la cuestión de la pasión homicida, el número, es decir, la cantidad abrumadora de ejecuciones rituales de niños, mujeres y varones adultos realizadas en estas latitudes. Pero esa proliferación se explica, como casi todas las peculiaridades culturales precortesianas, por la atroz y larguísima soledad, ¿cuánto?, ¿dos milenios de soledad?, en que estuvieron sumidas estas culturas y ¿cómo evolucionar en esas condiciones? Estaban encerrados.

Quisiera terminar con el famoso argumento que exhibió fray Bartolomé de las Casas cuando le echaron en cara, previsiblemente, la afición prehispánica a los sacrificios humanos en las discusiones de si tenían o no tenían alma inmortal los naturales de Las Indias. Sí, dijo, pero lo hacían por devoción, por razones religiosas, no por diversión depravada como lo perpetraban los romanos en el circo (a los que nadie les anda diciendo salvajes ni nada). ~

(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.