1

Mis paseos nocturnos me dejan ver que algunas familias ya empezaron a partir. Se marchan guarecidas por la noche, por la estridencia de los grillos, por los tecolotes y por alguna vaca que muge mientras observa la luna. Los que se van intentan no ser vistos. Sólo se escuchan sus pasos apresurados, como si fueran una manada de caballos fantasma. Yo los sigo sin que lo noten.

Primero fueron los Vara. A ellos los escolté hasta donde los esperaba un camión que pude escuchar pero no ver. Esta noche son los Ortega. Un niño pequeño habla y luego calla de súbito, como si la palma de una mano atrincherara sus palabras. Pero no es la voz infantil lo que los delata, sino el choque del metal de las ollas con las que cargan. A ellos ningún transporte parece esperarlos. Yo permanezco en el lindero hasta que los pasos se callan.

Saco mi espejo y lo apunto hacia donde escuché las voces. El cristal me devuelve un reflejo negro, inútil. Lo guardo de nuevo.

No sé qué pase con los que se van cuando ya no los veo ni los escucho. A veces creo que en la noche la oscuridad toma cuerpo y castiga a quienes se atreven a cruzar los confines del pueblo. Que esa oscuridad lanza a las familias al fondo de un precipicio y las hace añicos, dejando un arsenal de huesos sin reclamar.

Lo que sí sé es lo que sucede cuando una familia se va: amanece una casa vacía, una que en días se convierte en cadáver. Yo he visto cómo el adobe se resquebraja y se plaga de grietas que simulan venas sin sangre, ríos sin caudal. Cómo el polvo se vuelve el único habitante y los techos se cuartean y las puertas azotan el suelo. Más de una vez he presenciado cómo un temblor manso sacude los muros y éstos caen a la tierra.

Temblores pequeños que suceden por aquí y por allá y que algunos percibimos y otros no.

Tal vez temblores que quieren volvernos escombro junto con las casas, sepultarnos.

Hacer de este paraje un cementerio inmenso.

Como si no fuera suficiente con la noticia de que el pueblo va a desaparecer, de que tenemos que partir. Cosa de un año, dijeron. Yo que prometí estar aquí hasta mi muerte.

Camino de regreso, descalza, y una piedra me insulta la planta del pie. Quizá para hacerme ver que este machete oxidado que traigo en la mano no puede protegerme del todo. O para recordarme que esta noche desvié otra vez mi camino.

Llego al pueblo y, en lugar de ir a cuidar del cuerpo moribundo que me espera, camino hacia la casa de alguien más. Me asomo por la ventana y observo a quienes ahí viven. No es la primera vez que lo hago, esto de ver cómo viven los otros. A veces apenas asomo un ojo; otras, los miro de lleno a través de cortinas casi transparentes que el viento me unta en el rostro y me vuelven un espanto. Nadie me ve, estoy segura. Ni siquiera cuando rasguño el machete contra el muro y escucho que dentro alguien asevera «es una lechuza» o «lo que sonó fue el viento».

Lo que sucede dentro de esta casa es parecido a lo de siempre, a lo que pasa en tantas otras. La mujer hace lo suyo: sirve, cuida, calla. El hombre ni siquiera la ronda. Tal vez está atrás, en el patio, sentado en una silla mirando al cielo. O en la cantina.

He de decir que hay noches en las que no veo una sola mujer al asomarme por las ventanas, y las imagino ordeñando a las vacas, envueltas en la espesura de la madrugada, o bañándose en soledad en el río. Incluso las sitúo frente a las tumbas del cementerio, así como yo acostumbro hacerlo.

Marcho de vuelta a mi casa arrastrando el machete, que con su peso deja un surco tras de mí. Atravieso la plaza solitaria. Aún cuelga del quiosco la lona de la fiesta del Año Nuevo: feliz 1967.

Al llegar espero ver a alguna mujer asomándose hacia dentro del cuarto donde yace mi abuela agonizante, pero no encuentro a nadie. Me recargo sobre el marco de la ventana y observo el cuerpo imaginando que es la casa de alguien más. Como si fuera otra y no yo la que abandona por las noches a esa figura moribunda para perseguir a escondidas a quienes dejan el pueblo.

A los pies de la cama hay una cruz de palma, me pregunto quién la lanzó. Pero es en el pecho de mi abuela, ésa con quien comparto el nombre, donde fijo mi mirada en busca de la respiración fatigosa de los últimos días. Por fin está inmóvil.

*

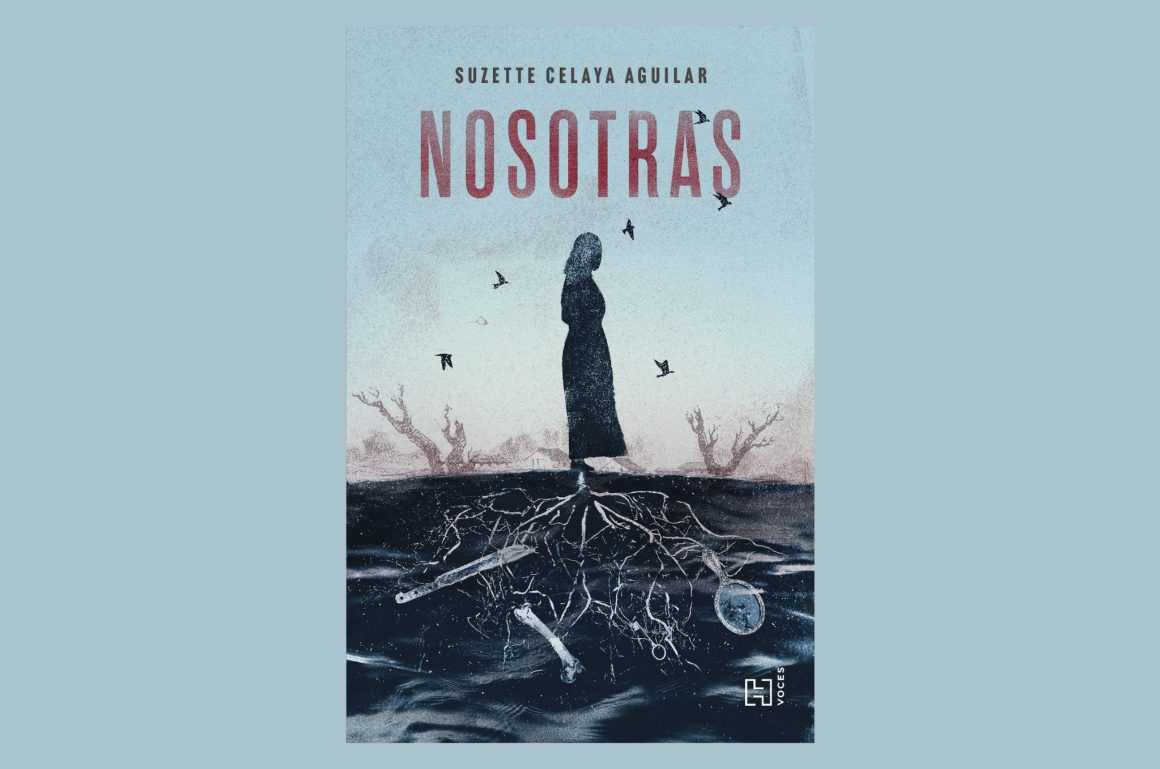

Siempre traigo conmigo un espejo. Lo compré de niña para regalárselo a mi madre, sabiendo que no podría entregárselo nunca. Que jamás la vería reflejarse en ese cristal. Lo compré porque me di cuenta de que hay un día en el que los hijos obsequian regalos a sus madres y yo quise hacer lo mismo. Es ovalado y cabe en la palma de mi mano. En la parte trasera tiene un sol con ojos, nariz y boca. Su color plateado contrasta con mi piel oscura como tierra mojada. Es pesado.

Con el paso de los años comprobé su utilidad para reflejar las cosas tal y como son, sin los engaños que me provoco. Por eso siempre lo traigo conmigo. Porque a veces no creo en lo que veo.

2

Tocan la puerta. Intuyo que la muerte de mi abuela ya se sabe. Imagino su alma convertida en un susurro que llegó a los oídos de la gente del lugar y le dijo: «Ya dejé de estar aquí, ya mi existencia es otra». Pero al abrir veo a Antonia, ya enfundada en ropas negras. Ella es una de las tantas mujeres que visitaban a mi abuela cada jueves para rezar el rosario, más por las monedas que les entregaba que por religiosas.

—Mi más sentido pésame, Violetita, Dios le abra las puertas del cielo a tu abuela. Anoche me asomé por la ventana para dejarle una cruz de palma y la vi. Ya era otro su descanso.

—Gracias, doña Antonia, pero aún no estoy lista para visitas.

—Tú no te preocupes por nada, estarás cansada y desconsolada. Nosotras prepararemos todo para el funeral, uno digno para una mujer tan santa como tu abuela

—me advierte al tiempo que me aparta un poco y entra—. Ya sabía yo. Nunca me han gustado los años que terminan en siete. Así quedará éste: 1967, el año en que doña Violeta viuda de Cuesta dejó este mundo.

Antonia y su zalamería entran al cuarto donde está mi abuela. La mujer suelta el llanto y deja caer su cuerpo sobre el que yace frente a ella.

—Pobre doña Violeta, ella que quería llegar a los noventa años… —mientras solloza, Antonia clava su mirada en el anillo de oro con dos manos entrelazadas que mi abuela siempre trajo consigo—. Tan bella esta argolla… ¿has visto que detrás de las dos manos hay un corazón? Habría yo de cuidarla durante el funeral, no falta un mañoso…

—O mañosa —le respondo, apartándola—. Antonia, regrese más tarde. Le repito que no estoy lista para visitas.

—Tú mandas, Violetita, ahora ésta es tu casa.

La mujer sale y yo me dejo caer en una silla al lado del lecho mortuorio. Le retiro el anillo de oro a mi abuela. Queda una marca apretada y blanquísima en el dedo anular de su mano derecha. Noto que el anillo está formado por tres argollas y que las dos manos entrelazadas en forma de saludo pueden separarse. Al abrirlas aparece detrás de ellas el corazón del que habló Antonia. Un pequeño corazón de oro, no con forma humana, sino ése que se dibuja en la tierra cuando se está enamorada. Entrelazo de nuevo las manos y regreso la argolla al dedo de la muerta.

Me levanto y observo la figura de la mujer con la que he vivido siempre. Su cuerpo se conservó robusto hasta el final. El tiempo no carcomió su carne como suele hacerlo con los cuerpos decadentes. Sus manos arrugadas, ésas que tantos billetes contaron, siguen regordetas. Rozando la punta de sus dedos encuentro su larga cabellera blanca, acomodada a ambos lados del cuerpo. La palidez de la melena luce oscura en comparación con la piel tan clara de sus brazos, de su cuello, de su rostro. Sobre los ojos tiene dos monedas doradas que ella misma se colocó hace unos días. Le tomó una eternidad alcanzar primero el ojo derecho y luego el izquierdo, y el esfuerzo de la anciana me hizo pensar que no sobreviviría a la faena. Pero su pecho siguió subiendo y bajando.

Me pregunto a quién habrán pertenecido antes esas monedas. A un hombre sin trabajo, a una mujer abandonada. Todos recurrían a doña Violeta viuda de Cuesta, la prestamista del pueblo.

Cuántas veces la vi sentada en la mesa apilando monedas, contando de diez en diez. Cuántas veces aproveché esos momentos en los que la veía tan feliz con su fortuna para preguntarle quién era mi padre. Cuántas veces el «otra vez con lo mismo, Violetita, ya me con- fundiste, voy a tener que volver a empezar». Luego el golpe del tacón en el piso, ése que daba siempre al enojarse. «Ya te dije que algún prieto, porque tu mamá era tan blanca, y mírate tú». Recuerdo observar mis brazos morenos, empezarlos a despreciar.

Tomo mi espejo y lo dirijo hacia los ojos de mi abuela. Ahí están las monedas sobre sus párpados. La creo capaz de soltar la carcajada, de señalarme con el dedo y reír sin abrir los ojos, de decirme que ella jamás abandonará este mundo y que siempre tendré que cuidarla.

—Hace días desenterré algunas de tus joyas y las vendí. Imagínate, alguien ha de estar dando el sí con un anillo de segundo uso. O a lo mejor brilla mientras su dueña talla ropa sucia en el río —le digo.

A mi abuela la terminó de matar la certeza de que conmigo agoniza el árbol de nuestra estirpe, de que soy yo la única heredera de su sangre.

Una sangre que me llegó colmada de porquería y que corre por torrentes que no reconozco, por senderos que me son confusos.

Avenidas de existencia que punzan y que puedo tocar sobre mi piel.

Hilos verdosos que ya no podrán replicarse.

Permanezco al lado del cuerpo hasta que el rumor de la muchedumbre hace que me asome por la ventana. Las rezadoras piden verla. Entre los rostros veo el de Jesusa. Le hago señas para que entre.

—Violeta —me dice, abrazándome—, por fin vas a descansar.

—Ya no tengo familia viva —respondo.

Su compañía me reconforta. Jesusa se encarga de cambiar de ropa a mi abuela, de peinarla. Yo acondiciono la pequeña estancia, coloco sillas, hago café.

Cerca de la noche la gente entra, se hinca al lado del cadáver. Una cara tras otra. Algunas mujeres lloran. Otras se acercan y la abrazan. Las escucho decir que la piel aún se siente tibia y tersa.

Dejo a Jesusa y salgo al patio. Noto que alguien encendió una fogata y de repente siento frío. Desabrigada, voy y me siento junto a la mesa que está bajo el mezquite, ese árbol de corteza rugosa y brazos sombríos que luce más muerto que vivo y que me ha cobijado desde mi infancia.

No pasa mucho tiempo hasta que un rostro que no veía desde hace años atraviesa la puerta. Es Fermín, quien volvió al pueblo después de vivir en el Norte. Trae un cigarro sin encender entre los labios. Se acerca.

—Violeta, mi pésame —me habla, al tiempo que jala una silla y se sienta.

—Gracias, Fermín. Ella ya estaba muy mayor.

—Lo digo por tu hijita. Fue hace mucho, pero de todas formas —aclara, mientras se quita el saco y se levanta de la silla para colocármelo sobre los hombros.

—En unos meses serán nueve años de que murió.

¿Cómo te enteraste?

—Tú me lo dijiste en un sueño —me responde—. Se me olvidó cuánto mezquite hay aquí —repara, mirando hacia arriba.

Fermín enciende el cigarro.

—¿Ya sabes lo que va a pasar con el pueblo? —pregunto, desconcertada por los comentarios de Fermín, espantándome el humo.

—Sí, ni qué hacerle —contesta, al tiempo que se saca una pistola del cinturón y la pone sobre la mesa.

Cuando conocí a Fermín era tímido, delgado como árbol que apenas crece. El cuerpo quedó, la timidez se fue.

—Me dan miedo las armas —hago saber.

—Nos sirven a gente como yo.

Fermín acerca al lagrimal su dedo medio, lo empuja hacia dentro y se saca el ojo. Doy un pequeño salto en la silla. Luego, pone la pieza sobre la palma de su mano, la muestra por unos segundos y de inmediato la coloca otra vez.

—Es un ojo de vidrio. Me lo pusieron allá en el Norte—explica.