Los muertos familiares han aceptado la invitación de Amos Oz para sentarse a la mesa y tomarse un café mientras revelan por primera vez algunos de sus secretos y hablan de los tiempos que ya se fueron. Vienen de muy lejos y su historia, como la de aquellos que emigraron a Palestina unos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, es la historia de un amor no correspondido entre Europa y los judíos: esos fervientes eurófilos, ilustrados y refinados, se movían a sus anchas en una docena de idiomas, admiraban a Chopin, Beethoven, Aristóteles, Byron, Ibsen, Tolstoi, Dostoievski, se veían a sí mismos como depositarios de la alta cultura, los modales sublimes y la nobleza de espíritu, veneraban la tradición con todo y sus demonios y soñaban dormidos y despiertos con vencer el rechazo y la hostilidad de una Europa desdeñosa que no quería admitirlos, aceptarlos, fundirlos en ella.

Una historia de amor y oscuridad no tendría sentido sin su presencia. ¿Por qué escribir una autobiografía si no es para tocar a nuestros antepasados, espiarlos un poco, irrumpir en sus zonas sagradas, forzar las cerraduras de sus habitaciones a media luz, abrirse paso a través de pasajes ocultos, cámaras subterráneas, silencios y palabras camufladas? Hay quienes registran sus memorias para ajustar cuentas con el pasado y blandirlas contra sus adversarios, hay quienes lo hacen para jactarse de sus glorias o para justificar las miserias y barbaridades de su carácter. Amos Oz ha escrito de su infancia, de su temprana juventud y de sus padres —sobre todo de ellos, aunque también de sus abuelos— dejándose llevar por el único deseo de comprender, con una mezcla poderosa de bondad, compasión y humor, y una necesidad apremiante de interrogar a sus orígenes y no juzgarlos.

Martin Amis ha dicho que en el desarrollo de la novela del siglo XX ha ocurrido un viraje hacia la autobiografía de alto nivel. La mirada se desplaza al interior de uno mismo: en un mundo cada vez más ruidoso y mediatizado, la línea recta que conduce a la experiencia es lo único que puede inspirarnos confianza. El oficio del novelista enseña a utilizar la experiencia a favor de las historias que otra gente lleva dentro. ¿Por qué entonces ocuparse de la propia vida? Porque ese ademán llega a veces con la fuerza imperativa de una orden. “Todas las historias que he escrito son autobiográficas, ninguna es una confesión”, declara Amos Oz siempre que trata de prevenirnos contra la pregunta que suelen hacerse los malos lectores: qué pasó realmente. Es cierto: creemos reconocerlo en el niño que protagoniza Una pantera en el sótano y en aquel que en Soumchi despierta nuestra simpatía cuando sueña con poner rumbo al corazón de África trepado en una bicicleta; quizá lo entrevemos en los gestos ordenados de Teo en No digas noche, y en Fima, ese polemista infatigable de La tercera condición al que no le faltan razones para sospechar que existe una luz distinta a la que irradian el dormir y el despertar; y algo nos sugiere, a media voz, sin entrar demasiado en detalles, que es un damnificado de la guerra familiar que presenciamos en La caja negra. Pero ese impulso autobiográfico no se expresa con tanta ansiedad, y con tanto dolor, como en Una historia de amor y oscuridad.

No cabe hablar de una autobiografía convencional. De hecho, Amos Oz se refiere a ella como una novela. ¿Lo es? Claro que sí, sobre todo porque se rehúsa a darnos algo tangible, algo con los pies en la tierra, eso que abre la boca con impaciencia para exigir el dictamen definitivo. Proyectar más de una sombra: “el espacio que el buen lector prefiere labrar durante la lectura de una obra literaria no es el terreno que está entre lo escrito y el escritor sino el que está entre lo escrito y tú mismo.” Proyectar más de una sombra: una figura moviéndose en la oscuridad y tres o cuatro sombras moviéndose a su paso, a varios ritmos y en tonalidades distintas.

Amos Oz empezó a escribir este libro ya que hizo las paces con sus antepasados, una vez que la compasión tocó su punto más alto. Igual que un viento frío y cortante, aunque bello como el soplo de un ángel, un fantasma recorre de principio a fin, ajeno a la tranquilidad y al descanso, estas páginas amorosas y oscuras. Fania Mussman, la madre, se suicidó cuando tenía 39 años; Amos Oz no cumplía aún los trece. El libro entero avanza laboriosamente en círculos, traza una línea hacia delante y luego retrocede, toma caminos que se acercan más a su destino conforme más se alejan, sin echar de menos ese acto rotundo. No estamos preparados para mirar cómo se extingue la belleza melancólica de Fania Mussman; ni lo estamos para mirar la impotencia con la que Arie Klausner, el padre, respondió a ese cansancio interior. “La verdad no la sé, porque de la verdad no hablé con mi padre ni una sola vez. Nunca habló conmigo sobre su infancia, sus amores, el amor en general, sus padres, la muerte de su hermano, su enfermedad, su sufrimiento, el sufrimiento en general. Tampoco sobre la muerte de mi madre hablamos nunca. Ni una palabra”, leemos tratando de encontrar acomodo entre lo escrito y nosotros mismos.

Lo que vino enseguida se ahoga en el dolor. Sabemos que odió a su madre, después a su padre y más tarde a sí mismo. Sabemos que abandonó su apellido paterno y que a los quince años se marchó a un kibbutz para renegar también de Jerusalén. Y sabemos que el niño rebosante de luz aprendió por entonces que las palabras necesitan “un absoluto silencio a su alrededor” y que anheló crecer y convertirse en libro. Pero no sabemos qué paso realmente entre sus padres. ¿Qué llevó a Fania Mussman a extinguirse lentamente? ¿Era el egoísmo la falla trágica de Arie Klausner? ¿Sus vidas estaban en otra parte? Dice Amos Oz que todo lo que se oye por la noche puede interpretarse de diversas formas; también lo que se oye de día… y lo que se ve a plena luz del sol. Es una observación chejoviana para un libro chejoviano. A cada miembro de la familia le llega la hora de acabar con el corazón roto. La vida sigue para ellos aunque se sientan desgraciados e infelices. Ni la verdad, ni la justicia, ni la sinceridad prevalecen. ¿Qué hay?: generosidad. Un libro chejoviano: “si hay que elegir entre mentir y ofender, es conveniente elegir no la verdad sino la delicadeza.” –

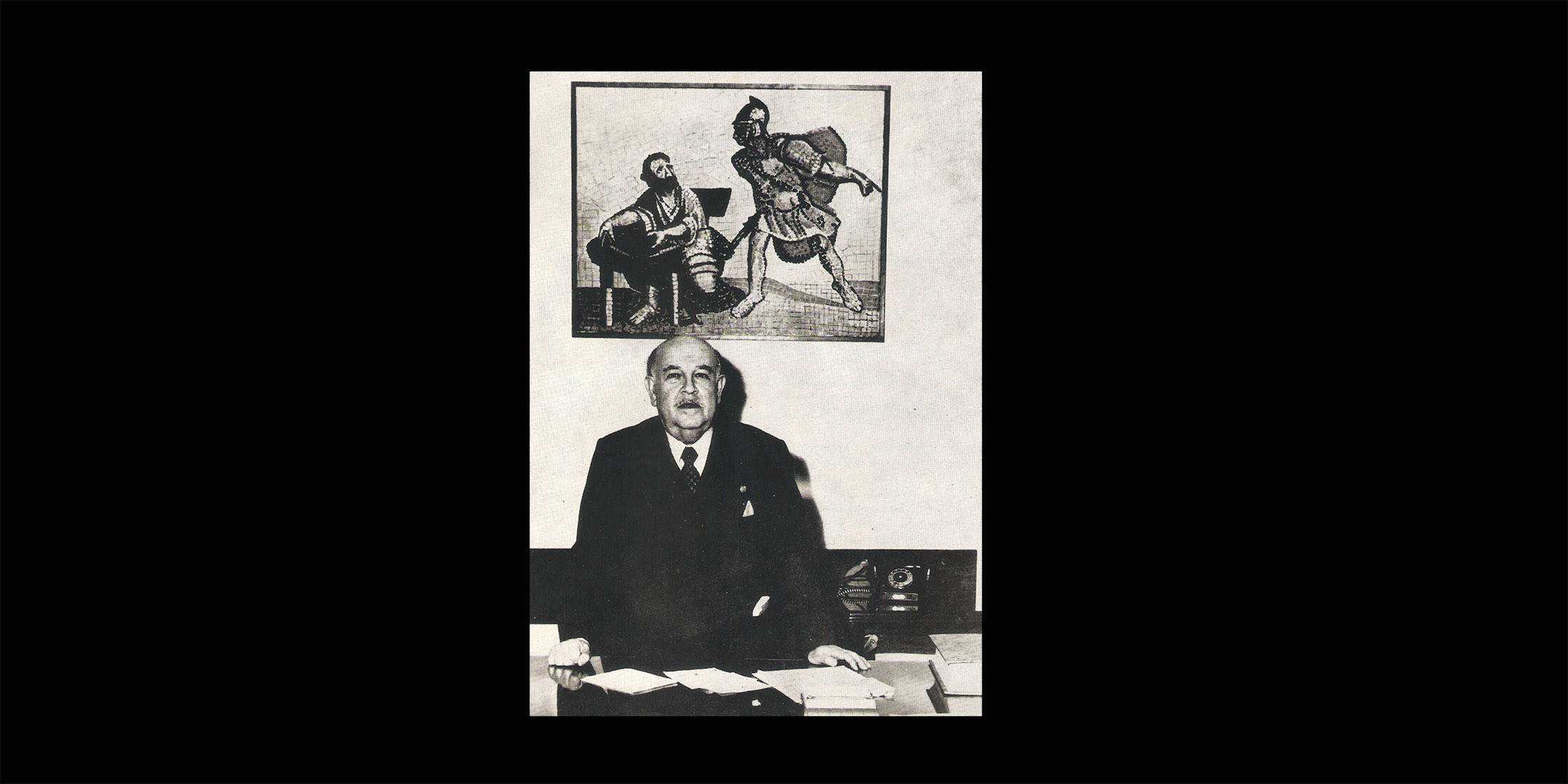

Una mirada a Alfonso Reyes

El Premio Alfonso Reyes, concedido a George Steiner en octubre de 2007, lo inscribe en una cadena de nombres como André Malraux, Jacques Soustelle, Adolfo Bioy Casares, Harold Bloom, Antonio…

Divinas narcisas

No lo puedo negar: sin ustedes la vida sería un odioso letargo. Admito que para sentirse vivo, un hombre necesita contemplarlas a todas horas, intensa o lánguidamente, con un regodeo que a…

Williamsburg, N.Y.

1 Williamsburg, un barrio de Brooklyn, NY. Después de comer, Clara y Peter están en su apartamento, un tercer piso situado en una calle que si la caminas hasta el final…

Cartas y testimonios de la tragedia

El asesinato de Francisco Madero pudo evitarse. Su hermano Gustavo días antes le advirtió: “Pancho, nos van a matar.” Manuel Guerra recoge este testimonio, junto con otras cartas y documentos…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES