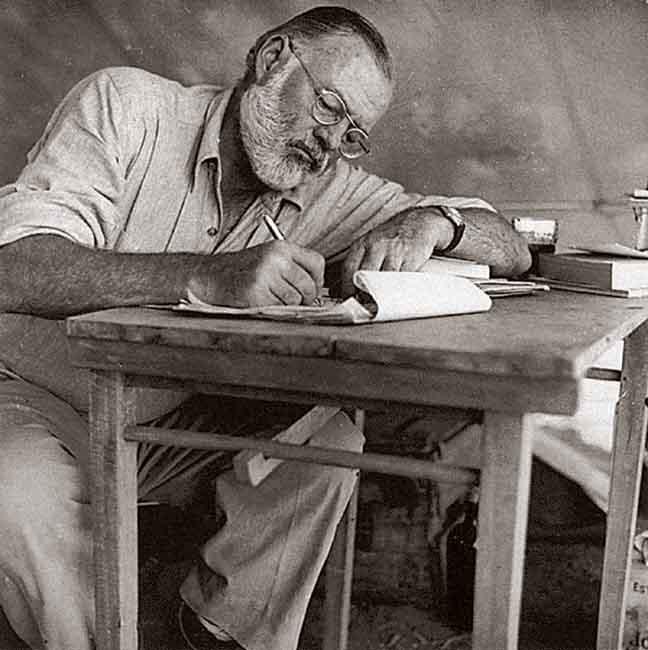

Entra en un café de la plaza Saint-Michael, cuelga su gabardina vieja, su sombrero, pide un café con leche, saca su libreta de lomo azul, dos lápices, aspira el olor a fregado y se desea a sí mismo buena suerte. Ante la página en blanco se convence de que lo único que tiene que hacer es escribir una frase verídica, algo que haya observado directamente o que haya oído decir y, a partir de ahí, seguir. Escribe un cuento cuyo argumento transcurre allá en Michigan. Como la mañana es cruda y fría en París, así también en el cuento. Como en el cuento los amigos beben unas copas, le entra la sed y pide un ron de la Martinica. “Nunca escribas sobre un lugar hasta que no estés lejos de él porque ese alejamiento te da mayor perspectiva”. Aplica a su cuento una técnica nueva: mostrar sólo una mínima parte de la historia y hacerla depender de una sólida realidad oculta bajo la diáfana superficie. El cuento trata sobre la vuelta de la guerra, pero a la guerra no se la menciona nunca. Creará una escuela en la narrativa norteamericana que llega hasta autores como Raymond Carver o Richard Ford, herederos legítimos de la teoría del iceberg.

En el invierno de 1922, Ernest Hemingway vive una época de incertidumbre al renunciar a su trabajo como corresponsal para dedicarse plenamente a la literatura. Viste un chándal de boxeo, encima una camisa y encima de la camisa un jersey azul de marinero francés. Ha desembarcado meses antes con las cartas de recomendación que Sherwood Anderson le ha escrito para Gertrude Stein, Ezra Pound y Sylvia Beach. Por allí circulan también James Joyce, John Dos Passos, Henry Miller, John Steinbeck, Scott Fitzgerald… Es el París de la bohemia, los cafés de Montparnasse y las buhardillas a la orilla del Sena. Tiempo de libertad a ultranza para los miembros de la llamada Lost Generation, los norteamericanos de entreguerras que se instalan en París para intentar escribir o simplemente beber y realizar un ajuste de cuentas con la vida. Autodidacta y vividor como Henry Miller, Hemingway estaría de acuerdo con él cuando dice que todo lo que no se encuentra en la calle es falso, sucedáneo, es decir, literatura. Al igual que Miller, jamás dejó de entender la escritura como un proceso redentor.

Pero no será con Miller sino con Fitzgerald con quien Hemingway inicie una amistad íntima que, tratándose de dos personalidades tan contrapuestas, se fue enfriando hasta la ruptura total. “Hablo desde la autoridad del fracaso. Ernest habla desde la autoridad del éxito. Nunca podremos volver a sentarnos juntos en una misma mesa”. Fitzgerald, siempre fascinado por la byroniana intensidad de Hemingway, se sentía atraído por el hechizo del perdedor, mascullando la idea de que nada tiene más éxito que el fracaso. “Siempre he tenido un estúpido e infantil sentimiento de superioridad ante Scott, como el de un chico duro y resistente que desprecia a otro, más delicado quizá, pero con talento”, escribe Hemingway en una carta de 1939. Será Edmund Wilson quien muestre en 1925 al ya entonces famoso Fitzgerald la prosa de Hemingway. Fitzgerald actuaba como una especie de cazatalentos no oficial para la editorial Scribner’s y se interesó vivamente por el desconocido Hemingway. Ambos se encontraron ese mismo año en París e iniciaron una amistad cuyas luces y sombras analiza detalladamente Scott Donaldson en Hemingway contra Fitzgerald, acertado símil pugilístico para revisar la complejidad de una relación basada en la escasa autoestima de Fitzgerald, que admiraba en Hemingway la versión idealizada de la clase de hombre que él nunca pudo ser, y en la pulsión de dominar y gobernar a los demás que sentía Hemingway. Fitzgerald, autor de notables novelas como A este lado del paraíso o Suave es la noche, oscurecidas por el enorme éxito de El gran Gatsby, es también, in absentia, el protagonista de Querido Scott, querida Zelda, que recopila las cartas escritas por su esposa Zelda Sayre, internada en varios centros psiquiátricos de Suiza y Francia tras su colapso mental en 1930. Zelda y Scott formaron la pareja icono de los felices años veinte y de la generación del jazz. Luego, todo se les complica. Su relación, tripas al aire en su correspondencia privada, será el catalizador más importante y el tema principal de la ficción de ambos (Zelda es autora de una novela autobiográfica titulada Save me the Waltz). “Todos los escritores que pretenden reflejar la vida tal como es hacen que las cosas huelan mal, y ése es mi sentido más sensible. Espero que nunca seas un realista, uno de esos que piensan que ser feo es tener fuerza”, le escribe Zelda. Nunca se llevó demasiado bien con Hemingway, que la llamaba gavilán (“los gavilanes nunca comparten nada”) y la culpaba de gran parte de los problemas de Fitzgerald.

Ernest Hemingway nace en 1899 en Oak Park, Illinois. Una fotografía suya a los cinco años de edad: verano, norte del estado de Michigan, en una pose muy viril con su caña de pescar, traje harapiento y sombrero estilo Huckleberry Finn. Vacaciones en el lago Waloon, contacto con los indios. Sus primeras narraciones evocan el mundo nómada de los indios en esas tierras del norte, la muerte violenta, los animales salvajes. Él mismo abandona su hogar en cuanto puede, en busca de nuevos “bichos y climas”. En contraste con los escritores “rostros pálidos”, entre los cuales incluye a Henry James, se inserta en la tradición de los “pieles rojas” como Whitman o Twain, que prefieren la vitalidad a las ideas, el bosque a la ciudad, el Oeste al Este.

“Hemingway es el Stendhal de nuestro tiempo”, dice Pavese. En ambos la misma sed de riesgo, de aventura, de lo nuevo. A los 18 años, Stendhal cruza voluntariamente los Alpes con las tropas de Napoleón y le acompaña en la invasión de Rusia. Hemingway participa a los 17 años como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Devoto de los safaris en África, aficionado a la pesca de altura, practicante de deportes como el rugby, el boxeo o el esquí, comparte con el novelista francés la apuesta por un realismo sobrio y tajante, un verismo casi autobiográfico y una obsesión por la búsqueda de la mayor objetividad expresiva. Hemingway se reafirma en su intento de reducir la realidad a un esquema conciso de palabras elementales leyendo a los rusos del xix y escudriñando los cuadros de Cézanne en el Museo del Luxemburgo, aprendizaje que culmina posteriormente en el Museo del Prado con la pintura de Goya. “Escribir sobre un paisaje para que esté ahí como Cézanne había hecho con la pintura”, se dice Hemingway, tratando de crear una atmósfera con una simple insinuación, con una palabra, con un gesto, tal como observa también en Los desastres de la guerra o en Tauromaquia. La sacudida vital que supuso para Hemingway el descubrimiento de España y el mundo de los toros lo encuentra plasmado y crispado en Goya. De ambos maestros aprende a ver, captar y observar, lección que completan los consejos de Ezra Pound, con quien jugaba al tenis y boxeaba frecuentemente. Pound aplica su certera mirada de editor a la prosa manuscrita de Hemingway y le devuelve el texto subrayado y depurado de adjetivos, hasta convertirlo en un antecedente del objetivismo en la novela.

“Si hay algo típico en los escritores y la literatura norteamericana contemporánea, es que cuando intentamos imaginar a nuestros antepasados literarios y encontrar la conexión crucial con Irving y Hawthorne, Melville o Twain, no lo hacemos para crear a imitación de ellos, sino para encontrar aliento en individuos como nosotros mismos: mujeres y hombres cercanos a la vida, con pocas ideas preconcebidas, que experimentaron lo cotidiano más como un conjunto de sensaciones impredecibles que como una suma de certezas demostrables”, afirma Richard Ford. La literatura y la cultura no son categorías absolutas para el escritor norteamericano del siglo xx, sino nociones para inventar de nuevo a través de un proceso de revalorización. En este sentido, el nombre de Ernest Hemingway adquiere resonancias fundacionales junto a los de Sherwood Anderson o William Faulkner. Y será Hemingway quien imprima a la narrativa norteamericana dos características que luego serían permanentes: la concisión y la objetividad. Bajo la premisa de Stendhal: “ver lo que es”, se mostrará siempre fiel a una regla de oro: no escribir sino de aquello que se sepa por experiencia. De ahí que se forje una imagen de escritor al que le gusta competir deportivamente y bajar a las trincheras. “Crea el icono del escritor simpático y juerguista, accesible a los temas comunes pero no dispuesto a la reflexión intelectual”, escribe Juan Villoro en el prólogo a Fiesta (1925), primera de sus novelas reeditadas por Debate.

Hemingway pretende hacer de la escritura una actividad física que transmita un “golpe” y deje a la vez una sensación de cansancio y vacío. Que la escritura tenga que ver tanto con el cuerpo como con la mente. Cuando escribe, quiere sentir vibrando el “mismo motor” que impulsa el acto sexual. “Su lenguaje es fibroso y atlético, coloquial y fresco, duro y claro. La prosa parece un ser orgánico por sí misma”, se dice en una reseña de la época. Las corridas de toros que descubrió en los sanfermines de 1923 (y a los que siguió acudiendo hasta los años cincuenta, a veces del brazo de otros mitos vivientes como Ava Gardner o Lauren Bacall) resultaron ser una escuela práctica de composición literaria basada en la adecuación de norma y disciplina, distribución y estética, método violento y pausado, vertiginoso y gradual. Escribe el periodista colombiano Antonio Caballero en Los siete pilares del toreo: “El toreo es, sobre todo, proporción. El problema es que es un arte muy fugaz, pasajero, que sólo existe en el momento”. También la prosa de Hemingway, al recrear una acción física y rítmica en el presente, es una liberación del pasado y de la memoria, una exaltación del momento. Prosa extática que surge de un ahora perpetuo. Confiesa aprender de Gertrude Stein “los maravillosos ritmos de la prosa”. Utilizando un inglés elemental, enfatiza la repetición de palabras y frases en una cadencia rítmica, repetitiva, una secuencia regular y monótona de frases cortas, de estilo muy cercano a las doctrinas del imaginismo.

Será precisamente Miss Stein quien le recomiende llevar cuadernos de notas en los bolsillos para anotar ideas y frases “con las que busca adecuar el flujo de su conciencia a su percepción del entorno, es decir, encontrar datos objetivos que se correspondieran con lo que sentía”, de nuevo en palabras de Villoro. Algo tienen que ver en ello sus inicios como cronista en el Kansas City Star. En el libro de estilo de este periódico ya se hace hincapié en la utilización de frases muy cortas, la sencillez del idioma: “escribe siempre cerca del punto final”. Hemingway inicia su carrera periodística como cronista de sucesos locales, pero pronto deja el periódico para embarcarse como voluntario en la Primera Guerra Mundial. No le aceptan en el ejército por tener un defecto en el ojo izquierdo, consecuencia de un puñetazo en una pelea, y consigue un puesto como conductor de ambulancias. Un mal día, mientras repartía tabaco y chocolatinas entre los soldados del frente de Fossalta, la granada de un mortero le manda al hospital con múltiples fragmentos de metralla en las dos piernas. Y será en el hospital donde viva los momentos más intensos de su corta carrera militar, material sensible que luego utilizaría en Adiós a las armas (1929), cuya versión cinematográfica con Gary Cooper y Jennifer Jones no fue precisamente de su agrado por “demasiado romántica”.

Casi treinta años después de la publicación de Adiós a las armas, en el sótano debajo de las cocinas del Hotel Ritz de París se encuentran por casualidad unos baúles viejos con manuscritos mohosos: los cuadernos de notas que Gertrude Stein aconsejaba llevar consigo a Hemingway. El descubrimiento le anima a pasar a limpio aquellas notas sobre los primeros años en París. Comienza a reunir el material para un libro en 1957, de regreso a Finca Vigía, en La Habana, donde vivía desde 1937, entre caídas en un alcoholismo galopante y las frecuentes depresiones que sufrió en los últimos años de su vida. Así nace París era una fiesta (1964), volumen de vocación fragmentada, cuya desconexión viene atenuada por el hilo conductor de una voz narrativa que, entre otras cosas, realiza un elogio de los beneficios que reporta el hambre “al artista que trabaja en serio”, en la línea de su admirado Knut Hamsum en Hambre o su amigo Miller. Hemingway recuerda en París era una fiesta sus inicios literarios en los cafés del Barrio Latino y sus contactos con los miembros de la Lost Generation, desplegando una imagen idealizada que intentaba proyectar y vivir: un escritor creado a sí mismo, que no debe nada a nadie y que no quiere ser contaminado por ninguna debilidad, lo que le llevaría a romper sus relaciones literarias a menudo con excesiva crueldad, caso de Anderson, Stein o el propio Fitzgerald.

Hemingway necesitaba historias que contar y será Miss Stein quien le recomiende los sanfermines. Ambas experiencias, París y Pamplona, se plasman en Fiesta como contraste entre el mundo instintivo y el racional. En la primera parte, manifiesta su desprecio hacia los americanos que se dedicaban a no hacer nada en los cafés de Montparnasse: “La esencia de Greenwich Village ha sido recogida y vertida sobre la Rotonde”, anota en otra ocasión. Casi todos eran unos “holgazanes” que fingían ser artistas y que “en vez de trabajar de verdad se dedicaban a envanecerse de lo que querían hacer y a criticar lo que hacían los que conseguían cierto renombre”. Pero Fiesta es también la historia de un amor imposible debido a las secuelas físicas que una herida de guerra le deja a su protagonista, Jack Barnes. La desgana que rodea a los personajes en París se transforma en los sanfermines en una euforia que los redime por medio de una religiosidad sensorial fundida con la naturaleza. Hemingway escribe Fiesta un año después de la Feria de 1924, tras descubrir, al igual que Jack Barnes, que las corridas de toros eran el único vehículo que le permitía integrar su pasado con su presente y fundir así su vida con su escritura: “En el ritual de la corrida no se aprende sólo valor, sensación vital del riesgo y del peligro, sino un dominio del sentimiento y de la inteligencia sobre los elementos del espectáculo”, lección que se traslada al arte como proporción y a su vez liberación de los sentidos. Con su boina vasca, su cazadora, sus botas y su petaca de whisky, levanta una epifanía española centrada en la trascendencia, el mito y el simbolismo de las corridas, “siendo determinantes para su cosmovisión Goya, Quevedo y el anarquizante romanticismo individualista de Baroja”, afirma Carlos G. Resgosa en su libro Hemingway desde España. No obstante, la visión que nos muestra de España no deja de ser demasiado racial, subrayando marcadamente ese carácter “diferente” en la línea de la Carmen de Mèrimée. Eso sí, con una buena dosis de observación directa y realismo que le llevan a describir las corridas de toros con la inmediatez de un corresponsal de guerra que se sabe transmitiendo una realidad inaudita, insólita.

“La Guerra Civil española fue la época más feliz de nuestras vidas. Éramos realmente felices entonces porque cuando moría gente parecía que su muerte estaba justificada y era importante. Porque morían por algo en lo que creían y que iba a hacerse realidad”, escribe Hemingway en 1940, cita que recoge Alex Kershaw en Sangre y champán, biografía y recreación de la época del fotógrafo Robert Capa. Al igual que Hemingway, Capa, de quien se dice que fue el primer fotógrafo que hizo parecer glamoroso el periodismo gráfico, elige un tipo de vida que necesita constantemente de cosas nuevas para reafirmarse, sobre todo cualquier aventura que entrañe un poco de peligro: “Si una foto no es lo suficientemente buena es porque no te has acercado lo suficiente”, acostumbraba a decir este reportero de guerra que salta a la fama durante la Guerra Civil española por su controvertida foto Muerte de un miliciano. Capa llega a España en 1933 procedente de París y Hemingway realiza cuatro viajes durante los años 1937 y 1938 para observar de primera mano la situación. Autor de éxito tras la publicación de Fiesta y Adiós a las armas, trabaja como corresponsal de guerra y colabora en el filme de Jonis Ivens La tierra española para animar a sus compatriotas norteamericanos en la lucha contra el fascismo. Si bien durante la realización del filme choca frontalmente con otro peso pesado como Orson Welles, dos hombres con mucho en común pero que difícilmente podían compartir el mismo espacio, no esconde su simpatía por Capa al postular ambos una filosofía vital en la que la guerra se vive como una descarga de adrenalina sumamente adictiva, un asunto de preocupaciones sólo viscerales e instintivas. Dice Capa: “En la guerra sólo el presente, el momento ocupa la cabeza de un hombre”, aspecto que define la intensa concentración del presente propia de la narrativa de Hemingway. Le escribe a Fitzgerald en 1925: “La razón por la que tanto te irrita haberte perdido la guerra se debe a que la guerra es el mejor tema de todos: en la guerra hay cantidad de material, la acción es rápida y te encuentras toda clase de asuntos literarios, que de lo contrario, en una situación normal, tardarías una vida entera en conseguir”.

Capa y Hemingway se hospedan en el Hotel Florida de Madrid, cuartel general de intelectuales como Malraux, Saint-Exupéry, Neruda y Orwell, entre otros. Por las noches, entre copa y copa, comparan la vida aletargada que habían llevado en París con la intensidad de cada instante vivido en España. Las crónicas que escribe luego Hemingway tienen un aspecto perturbador, fruto de su tendencia a hacer del narrador el protagonista de la acción. Se muestra parcial al intentar mostrar que los republicanos están ganando la guerra “porque en una guerra nunca se puede admitir, ni aun para uno mismo, que está perdida”, actitud en la que profundiza años después como trasfondo metafísico de El viejo y el mar, en la que la resistencia hasta el límite, nos recuerda de nuevo Villoro, otorga una dignidad que refuta la derrota.

Si Muerte de un miliciano es el gran legado de Capa en la guerra española, será Por quién doblan las campanas (1940) el testimonio de Hemingway, quizá la novela más completa sobre todo el proceso de la contienda. El protagonista, Robert Jordan, es un dinamitero de las Brigadas Internacionales que va conociendo las sangrientas historias de la guerra y comprendiendo de antemano que su intervención será inútil porque la guerra como tragedia colectiva seguirá su inexorable curso. Si Hemingway había esperado casi una década para recrear en Adiós a las armas su experiencia en la Primera Guerra Mundial, la proximidad de Por quién doblan las campanas a los acontecimientos que narra explica la intensidad e inmediatez de su prosa, su sentido de tragedia personal y colectiva. Uno de los episodios más notables de la novela será la recreación del ataque republicano en el puerto de Navacerrada, cubierto gráficamente por Capa y su esposa Gerda trabajando a destajo entre los tanques y los soldados. La novela tuvo gran éxito en Norteamérica y la Paramount no tardó en comprar los derechos para la versión cinematográfica. La revista Life publica un reportaje utilizando muchas de las fotografías de Capa para promocionar la película.

Dos años antes de la publicación de Por quién doblan las campanas, Hemingway fija su residencia en La Habana. Suele ir descalzo por la calle, mal vestido, sin afeitar, haciendo una ronda que termina en La Bodeguita del Medio. Tras la publicación de varios ensayos y alguna otra novela que no había tenido la excelente acogida crítica de las anteriores, Hemingway aún deseaba capturar una gran última pieza: “Su vida estuvo determinada por un sentido, a veces épico, a veces infantil, de la contienda”, afirma Villoro en el prólogo a la reedición de El viejo y el mar (1952). Continúa Villoro: “Hemingway compitió contra todos, pero sobre todo contra sí mismo. Su pasión por los deportes deriva, en buena medida, de su tendencia a medir la intensidad de la vida en un reto verificable. Esta novela de madurez, largamente pensada y pospuesta, tendría que ver, desde el tema, con la necesidad de romper un récord”. Santiago, el viejo pescador, cuya barca parece una especie de Rocinante con su vela remendada con sacos de harina, entra en una zona donde puede probar por fin el verdadero alcance de su fuerza, pero donde resulta del todo inútil hacerlo. Ése es el alcance moral de la resistencia de Santiago. Ocurre con él lo mismo que con Jack Barnes o Robert Jordan: las emociones y las ideas se expresan a partir de lo que hacen, se muestra su conciencia a partir de su trato con las cosas. Su condición vital consiste en una lucha contra el azar que termina en derrota, pero se las arreglan para conseguir una especie de victoria moral. Personajes, por otro lado, que dependen casi absolutamente de la exterioridad, lo que explica la facilidad con que el autor conecta con muy diversos tipos de lectores. En 1953 la novela apareció íntegra en la revista Life con una tirada de cinco millones de ejemplares, lo que aún favoreció que como libro se vendiera muy bien: estuvo 26 semanas en la lista de best sellers del New York Times. Ese mismo año recibió el Premio Pulitzer y en 1954, después de dos accidentes de avión consecutivos mientras participaba en un safari africano, el Nobel.

Por aquel entonces, se había convertido en una celebridad de tal calibre que, un poco por azar, era también escritor. Desempeñar el papel de Papá Hemingway empezaba a resultar pesado. Los periódicos y las revistas comenzaron una invasión de su intimidad que acabó por exasperarlo en los últimos años. Es varias veces portada de Life, se exhibe con su bronceado de deportista y la sonrisa de quien vive al aire libre, rechazando el concepto de escritor como intelectual a favor del artista como hombre de acción. Pero la maquinaria de la publicidad —escribe Scott Donaldson— una vez puesta en marcha no se detiene fácilmente, creando un efecto barrocamente distorsionador de una vida y una reputación. Hemingway era el escritor más famoso del mundo cuando se suicida en 1961, “como si el propio siglo xx hubiera llegado a un súbito, violento y prematuro final”, se lee en un editorial al día siguiente. Hubo mensajes de condolencia del Kremlin y de la Casa Blanca. Su imagen pública de rasgos duros, ropa deportiva, barba blanca, su reputación como deportista, como pescador, como cazador, como hombre que vivía en constante aventura, atrae al imaginario norteamericano con su tendencia a un antintelectualismo hoy continuado, aunque de forma mucho más reposada, por buena parte de sus escritores.

En Key West aún se celebra un concurso anual de personas que imitan físicamente a Hemingway, cuyo nombre identifica también un estilo de mobiliario en los comedores. Más conocido que leído, a estas alturas lo que importa son sus novelas. Y a sus novelas les pasa lo mismo que a la música de Elvis o al rubio platino de Marylin: siempre vuelven. ~

La peor noche de Vargas Llosa

Tras la separación de sus padres, Vargas Llosa pasó sus primeros años en Bolivia, creyendo que su padre había muerto. Pero un día tuvo que regresar a Lima y enfrentarse a la realidad. Acaso…

La diaria faena de hacer tierra

En el breve prólogo a Los zapatos en círculo (2020), la antología poética de Alicia García Bergua, Carmen Villoro dice que la suya es “una poesía autobiográfica”, una especie de…

Animales en verso y prosa

Alguien me dijo una vez que algunos monos tienen dos señales de alarma claramente diferenciadas, una para los peligros que vienen del suelo de la selva, como son los…

Una novela experimental

Un comentario a la última novela del escritor mexicano Álvaro Uribe

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES