Alguna vez le explicó Hemingway a Scott Fitzgerald: "La diferencia entre ricos y pobres es que los ricos tienen más dinero." A los ojos de Dios o de las otras deidades que quieren suplantarlo aprovechándose de la naturaleza religiosa del ser humano, ricos y pobres son presumiblemente iguales, así los ricos contemplen más de cerca al Papa en las misas especiales, pero a los ojos de una fotógrafa obsesiva los ricos no sólo tienen más dinero, disponen también de la posibilidad, por lo común muy bien aprovechada, de cometer delitos visuales, y de convertir sus figuras y sus residencias en argumentos irrefutables de la austeridad a la que tanto humillan.

El lujo es una de las funciones exclusivas del dinero, y el lujo suele demandar despilfarros, extravagancias, ostentaciones y, esto es esencial, la inocencia suprema de los que ganan o pierden todo al exhibirse. El lujo es en sí mismo un árbol genealógico de primer orden, aprobado por sus virtudes teologales: el despilfarro rechaza la avaricia, las extravagancias forjan "atmósferas únicas", la ostentación es certidumbre moral (el dinero es su propia fuente de legitimidad) y la inocencia confía en el asombro bien intencionado de los espectadores (por lo común los sirvientes, no me vengan con lo políticamente correcto de "asistencia doméstica"). Sé que les atribuyo a los muy ricos expresiones ajenas a su decir, y me consuelo de mi error observando el afán de multiplicar Versalles con la pura voluntad de dispendio.

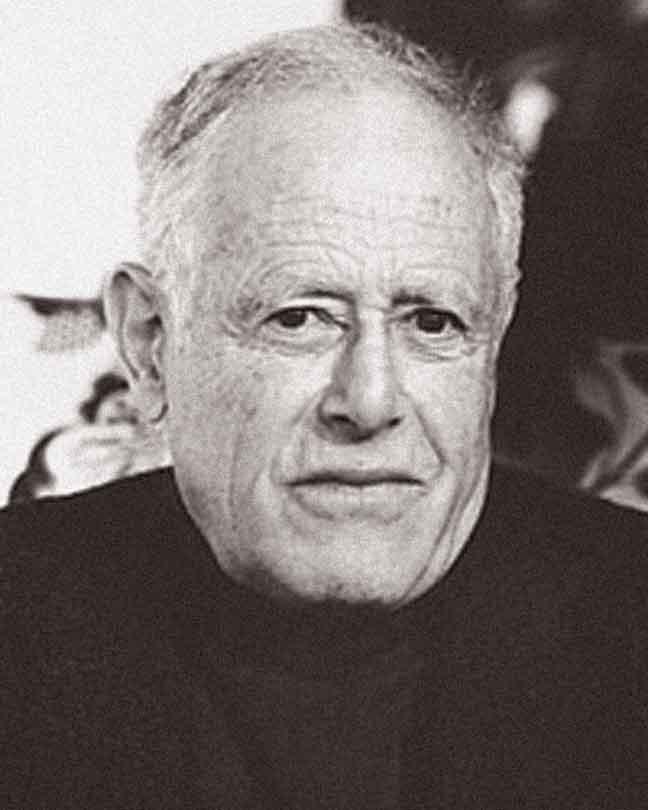

En Ricas y famosas, la fotógrafa mexicana Daniela Rossell nos aproxima a la idea que de sí mismos tienen los habitantes de la cumbre del ingreso.

Y el libro es también la declaración de bienes donde el lector de imágenes queda a cargo de la notaría que certifica el buen o el mal gusto, la lucidez en la conversión del hábitat en el alma, y la convicción perdurable: infancia es destino, pero también es sentido de la decoración. Y las fotos de Ricas y famosas exhiben:

—La confianza de los propietarios en su gusto innato y magnífico.

—El candor que le reconoce a los decoradores maestría y oficio y creatividad.

—La creencia en los vastos espacios como garantía de la inmortalidad de la clase social. "Si las mansiones no son inmensas, el espíritu se empequeñece."

—La fe en los anticuarios, sus black-a-moors, su bric-a-brac, sus biombos chinos, sus cuadros donde esplende un recién pintado siglo XVIII.

De modo más específico, las fotos de Rossell nos acercan a las herederas y:

—Su amor por las fotos de familia como emblemas heráldicos. No hay niños, hay grandes accionistas en ciernes; no hay escenas entrañables sino fundaciones de dinastías.

—Su amor por los juguetes, esos objetos maravillosos que le devuelven a sus propietarias el placer de saberlo todo por vez primera.

—Su confianza en los modistos, hacedores de milagros tales como hacer que se vean muy mal las jóvenes y señoras que de otro modo pasarían inadvertidas.

—Su confianza en el hacinamiento de objetos, "que no quede un milímetro vacío en esta mesa, en esta pared, en esta casa, porque nos pensarían escasos de recursos".

—Su docilidad ante los expertos del haute coiffure, que convierten las cabelleras en la materia prima de un proyecto escultórico en un barrio popular (o algo así).

—Su amor por la pintura surrealista, es decir poética, es decir colmada de símbolos oníricos, es decir influida por el sueño ("onírico" es una palabra que les daría flojera).

—Su culto por la cacería, que le da categoría de gran deporte al exterminio de especies, y hace del despliegue de cadáveres disecados la adaptación de África a México.

—Su inclusión de libros (pocos, virginales) en el paisaje natural de las residencias.

—Su apego a las muñecas, testigos de la infancia feliz y augures de la (tal vez inevitable) senilidad protegida.

—Su religiosidad que es la obtención del cielo por medios lícitos, que incluyen altares, clonación de santos y vírgenes y un espíritu devocional a prueba de creencias.

Se agradece en demasía no al que no exige dividendos en la empresa sino al que acepta dulcemente diezmos.

—Su afición al método perfecto: al sistema de indulgencias de otros tiempos, que aseguraba la obtención de la vida eterna, lo complementa el sistema de indulgencias del gusto que, a lo que sea, le da carta instantánea de grandeza.

Y por "lo que sea", entiéndanse budas gigantescos (a modo de King Kongs filosóficos que mecen a una Fay Wray en actitud de ruego horizontal), o retratos del caudillo revolucionario Emiliano Zapata que protegen multimillonarias, o murales que representan el jardín del Edén o invocaciones a San Peter Pan, patrono de la infancia perenne.

—Su menosprecio por las decoraciones clásicas, nada de la vajilla de los emperadores Maximiliano y Carlota, nada de floreros que contempló vagamente la reina María Antonieta, nada de aspiraciones muy ladylike como de biografías fílmicas de la princesa Diana. Aquí todo debe ser reciente, porque los ancestros y la sensibilidad que hubiesen tenido se someten al voto de los descendientes y su avalúo de herencias.

¡Cuántos animales estúpidamente victimados para probar la puntería de los nuevos ricos! ¡Cuántos esfuerzos por elaborar alucinaciones visuales que no admitiría un aparadorista de Dayton, Ohio! ¡Cuántas poses donde se desafía a la chusma, se hace de la arrogancia el único currículum vitae, cuántos cuerpos y aspectos seminórdicos que hacen del entorno un "estanque de Narciso", cuánta malicia y desfachatez y candor y voluptuosidad "que se mece como en un sueño"! ¡Cuánta lujuria que se da el lujo de adentrarse en lo lujoso! Y algo indispensable: ¡cuánto rencor social en estos comentarios! Sin esto último, todo lo demás ha sido en vano.

¿Para qué aceptar la solicitud de Daniela Rossell, conocedora desde siempre del medio que retrata, sino porque además de la satisfacción de atesorar imágenes se aguarda la distribución democrática de la envidia? Los retratados (escasos) y las retratadas, en su búsqueda de la fama que debería ser —suponen— la segunda piel, invierten algo de sus caudales y afanes en sedas, cojines irreprochables, muebles cuyo costo es parte de la comodidad, souvenirs del mundo salvaje, comedores suntuosos con Última Cena al calce, colecciones de Mexicanidad a domicilio, reducción de niños y mujeres a barbies de clase alta, residencias playeras de ensueño, metamorfosis del kitsch en alcurnia, ejército de empleados como antídoto contra la soledad de la riqueza, etcétera, en fin, todo lo desprendido de su convicción: los rodea y los encumbra el círculo de la envidia que es admiración, "colmillos de elefante y plumas de avestruz".

La heredera está alegre, ¿qué tendrá la heredera? Tiene los múltiples sentimientos de gozo al que esta crónica, como tributo, le entrega su sarcasmo y su indignación social, tan probadamente inútiles. Si se atreven divertidamente al ridículo es por no creerlo posible y por su apego al dogma: los jueces de su comportamiento no tienen con qué pagar la entrada y deben resignarse a estas fotos. ~