Que la lectura sea una actividad fundamentalmente solitaria es algo que solemos aceptar sin más. Nuestra experiencia cotidiana con los textos nos reafirma esta idea y la presenta incuestionable; cuando leemos sentimos que nos escindimos de las tribulaciones del mundo, que nos abrimos camino a una intimidad a la que no tendríamos acceso de ninguna otra forma, que por medio de este extraño sortilegio es posible un recogimiento pleno y que allí, en la experiencia de ver y entender unos garabatos, en ese espacio de comprensión aparentemente solo nuestro, podemos protegernos del hostil afuera y también de nosotros mismos (tal vez la exterioridad más apremiante). Sabemos que el libro (sobre todo el sagrado) posibilitó la gustosa anacoresis a la soledad de las ermitas, de las desérticas columnas, de las cavernosas montañas; también tenemos noticia, gracias a los dietarios renacentistas, del vínculo del leer con el aislamiento de los melancólicos y con el saturnal retiro del humano mundanal; y, en continuidad con esta tradición, un importante sector del arte decimonónico redescubrió en las letras el único espacio en el que sería posible separarse de la distractora mirada social, de su vanidad, de su exigencia de continuo autoengaño, y, por lo tanto, el único en el que decirse la verdad u ocuparse de sí mismo con honestidad sería una misión realista. Así pues, vemos que la soledad ha seguido como una sombra a la lectura, aquella ha reclamado su lugar predilecto en ésta, e incluso es probable que solo entre las figuras grabadas, trazadas o tecleadas el ostracismo haya conseguido su oxígeno, y que la milagrosa técnica de leer haya metamorfoseado al zoon politikón en un animal que se aparta sumergiéndose entre símbolos.

Siendo esto así, estando la lectura atada a una especie de abandono de la Tierra y sus hombres a través de un viaje a las profundidades de la más hermética mismidad, ¿qué sentido tiene, entonces, que alguien invite de forma abierta a que le acompañen a leer un libro?, y, aún más insólito, ¿qué motiva a miles de personas a aceptar dicha invitación y emprender junto al solicitante una lectura de dimensiones épicas? Esto es lo que pasó con Pablo Maurette, un profesor universitario especialista en literatura comparada que anunció en Twitter que leería la Divina Comedia, un canto por día, incitando a los usuarios de la red social a que leyeran el clásico junto a él, llamado que fue atendido masivamente. Considerando lo hasta aquí dicho, alguno podría sostener que este fenómeno que ha sido llamado “lectura colectiva” no es más que la articulación de una sociedad onfalofílica (no digamos masturbatoria), compuesta por un grupo de personas que, paradójicamente, se juntan para estar solos y mirarse sus propios ombligos (en donde algunos de nosotros posamos nuestros libros), siendo la pseudocompañía del otro lector no más que el simulacro de que la lectura también sirve para hacer comunidad… de mónadas, por lo que se ve. Otro podría imaginar –y no sé si esto sería una crítica aún más grave– que aquí apenas se erige un vulgar escenario escolar, en el que una élite de expertos muy versados en la materia exige a sus ignaros estudiantes una serie de lecturas diarias o semanales para facilitar su propia enseñanza y luego evaluar lo que estos han comprendido.

No obstante, basta lanzar una rápida y desprejuiciada mirada a las dinámicas que se fundan en este fenómeno social-literario para darse cuenta de que lo que allí ocurre nada tiene que ver con un solipsismo asistido o con un academicismo de nueva generación. Tanto en #Dante2018, nombre que recibió la lectura masiva de la Divina Comedia, como en las posteriores lecturas colectivas, #Cervantes2018, #Ovidio2018, #Bocaccio2018, #Virgilio2018 y un largo etcétera, se ha podido presenciar una auténtica red de intersubjetivación mediada por el libro leído y sostenida sobre la plataforma virtual. Pero no se trata apenas de que la solitaria lectura del texto funcione como instrumento para una subsiguiente relación intersubjetiva, es decir, como una simple pero bonita excusa para crear nuevas amistades literarias (como si fuera poco decir), sino que el lector, al estar siempre influenciado por la lectura de muchos otros, se encuentra ante el libro como frente a un monstruo proteico, metamórfico, siempre cambiante y absolutamente fértil. Sin siquiera darse cuenta, este lector se ve de pronto interpretando interpretaciones, vuelve a la obra para dar con el curioso detalle con el que dio otro, pide a los vientos (siempre atentos) que le ofrezcan traducciones posibles del pasaje que no termina de entender, se divierte con los joviales dibujos de los que se vuelve cómplice, disfruta de nuevos poemas nacidos del texto, escucha composiciones musicales vinculadas a la obra, o se regocija en su nuevo saber sobre la etimología de una palabra que, a su vez, le da luces sobre una vieja inquietud. ¿Y si todo esto no fuera sino simplemente leer?

Quizás convenga volver a la pregunta sobre si la lectura es en efecto una íngrima diligencia. Que los hombres hayan logrado separarse de su prójimo con la ayuda de esa refinadísima tecnología que es el texto, es posible que se deba a que éste tenga el prodigioso poder de portar en su interior a otros, incluso a Otro (se entiende, entonces, que Heine llamara a la Biblia “la patria portátil”). Si esto fuera realmente así, la lectura sería más un facilitador de la compañía que un posibilitante de la soledad. No se puede ignorar que gran parte de nuestra literatura clásica se pensó para la conglomeración de espectadores, con el teatro y su público en mente; en otro contexto, el saber helenístico e imperial se sustentó principalmente en vinculaciones directas con otros, como intercambios epistolares, consolaciones a familiares o manuales para el correcto cuidado de sí y de aquel a quien estaba destinado el texto; y en nuestra modernidad no es raro que los autores suelten su libro a lo indeterminado esperando que allí lo recoja ese a quien ha sido dedicado, un posible y anónimo amigo en quien no se dejó de pensar ni un solo instante mientras se escribía, así como tampoco deja de ser normal que los lectores se acerquen a las obras como si se trataran de voluminosas misivas que desde siempre esperaban ansiosas llegar a sus manos.

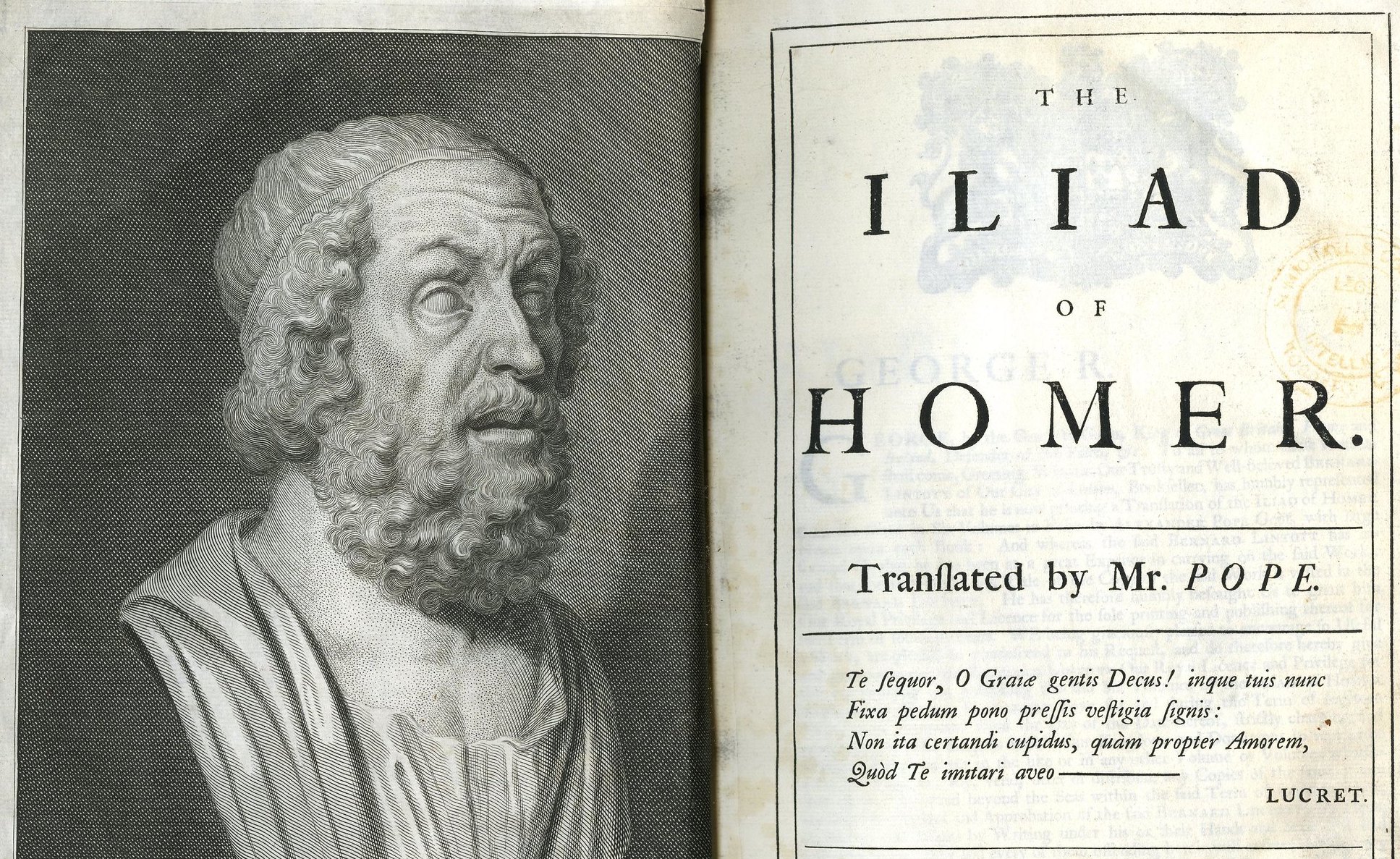

Muy difícilmente las ideas aquí expuestas habrían brotado de mí si no fuera porque yo mismo decidí ser partícipe de la “lectura colectiva” que se inició en enero de este mismo año, me refiero a #Homero2019, actividad que se dividió en dos partes, primero una lectura de la Ilíada y luego una de la Odisea; primero el canto épico de la cólera y la indignación, luego el poema íntimo de la nostalgia y la astucia. Entre las muchas cosas compartidas en el interior de esta red de letras libres, se habló a menudo de la muy tratada “cuestión homérica”, de la dificultad de que dichas obras hayan sido creadas por un solo hombre, de la gran cantidad de faces, de espíritus, de tradiciones, de épocas, de experiencias e intenciones que contiene el nombre de Homero, también de su figuración, más o menos mítica, de un aedo barbudo y ciego que inspirado por las musas entona el saber sobre un pasado no vivido por él, pero que se agita en el presente de su voz y que, como un presagio, anuncia algo –quién sabe qué– sobre el porvenir. De pronto, y justo por todo esto, ninguna lectura se me hizo tan armónica con las características mismas de las obras homéricas que la que permitía #Homero2019: una multifacética (politrópica, como Ulises), de incontables rostros, una que pasa por alto la identidad de los intérpretes y que escucha sus enunciaciones como si fueran parte de la obra, una en la que los lectores se suman al canto para transformarlo, para aclararlo, para jovializarlo, para actualizarlo, para ilustrarlo; una en la que nos volvemos aedos ciegos que narran y escuchan –como Demódoco–, aedos ciegos que son nadie y que son la tradición misma –como Homero. Éste, creo, es el sentido epopéyico de la lectura

(Caracas, 1986) Doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).