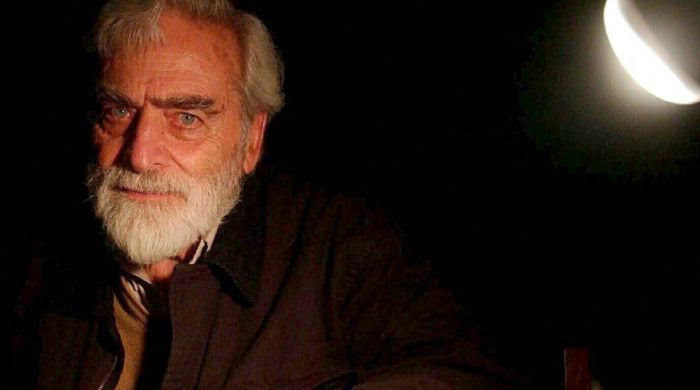

In memoriam Hugo Gola (1927-2015)

Durante muchos meses, esta fue la rutina de casi todos mis sábados: a una hora demasiado temprana, que yo solía regatear sin éxito, me encontraba con Hugo Gola en un punto de la Avenida Revolución, a la altura de la Colonia Guadalupe Inn. Él se acercaba desde su apartamento en Torres de Mixcoac, siempre puntualísimo, para recogerme en su coche destartalado y emprender viaje hasta Huitzilac, donde tenía una pequeña casa con jardín.

Llevaba todo lo necesario para su ritual semanal: un "asadito", como lo llamaba. Que en realidad era un festín pantagruélico con la generosa provisión de cortes argentinos que le conseguía su carnicero de confianza, regado por un mínimo de dos botellas de vino tinto per cápita –rubro en el que yo intentaba, modestamente, colaborar.

Antes de subirme a su coche –"el bólido rojo", como lo llamábamos en son de broma– me encomendaba al entero panteón de mi difusa religiosidad: Hugo era el peor conductor que he conocido, pero su impericia no impedía el atrevimiento: iba veloz, se impacientaba, atajaba a los otros coches y hasta se divertía con todas aquellas riesgosas peripecias viales mientras yo me encogía en mi asiento de copiloto y trataba de no entretenerlo demasiado con la conversación. No servía de mucho: mi conductor apenas miraba al frente lo justo para dar unos arriesgados golpes de timón que nos ponían muy pronto en la carretera vieja a Cuernavaca. Conducir le parecía un trámite engorroso, casi absurdo. El bólido era él; el coche, apenas una extensión de su temperamento. Todo el tiempo que duraba el trayecto, no dejaba de hablarme con su habitual vehemencia de su tema preferido y, a ratos, exclusivo: el índice del próximo número de la revista Poesía y poética.

Yo lo había conocido como eventual colaborador de esa revista, y había pasado, no sin tropiezos, el examen de la entrevista personal a la que Hugo sometía a todos sus colaboradores. Necesitaba mirar a los ojos a quienes, de una u otra manera, iban a comprometerse con algo que era, sin discusión, el centro de su vida. Aunque hacía algunas preguntas para establecer un juicio sobre la altura intelectual o los gustos del interlocutor, para él lo más importante era saber si se trataba de una "buena persona". Y en eso, debo reconocerlo, tenía una percepción casi infalible: el tiempo solía darle la razón, aunque muy pocas veces entró en tratos con algún chanta, como los llamaba. Aclaremos que para Hugo el "gusto" literario no era un añadido elegante ni una propiedad más de la formación intelectual sino el rasgo constitutivo de la personalidad y, por lo tanto, de una moral. Cuando alguien le caía mal, apenas podía disimularlo; se desinteresaba al instante y se largaba con cualquier pretexto. En cambio, si el recién llegado obtenía su venia de simpatía, solía discutir, proponer temas que iban desde la naturaleza del barroco o la decadencia de la poesía española hasta la provocadora boutade de Rulfo como el mejor poeta mexicano, pasando por encendidos elogios de sus manes tutelares, autores a los que volvía una y otra vez (Pound, Creeley, Williams, Michaux, Celan, Ungaretti, Trakl…) y la queja amarga por el lamentable estado de la crítica universitaria. Para ser alguien cuya poesía gira obsesivamente en torno al silencio y reclama su necesidad inalienable e íntima, Hugo hablaba muchísimo; tenía la vocación del profeta relegado que siente la urgente necesidad de trasmitir a sus discípulos un fervoroso credo, seductor en su faceta de Verdad casi conspirativa. Sus alumnos, todas aquellas personas que asistían a sus improvisados cursos en la Universidad Iberoamericana, lo adoraban; y él, que con el tiempo empezó a cansarse de aquella fácil idolatría de taller literario, nunca dejó de ser el centro de un puñado de seguidores fascinados e incondicionales: era su manera de paliar una soledad elegida, el contrapeso obligado de su rigorismo.

Yo reunía varias condiciones para disgustarlo: desde hacía varios años colaboraba en Vuelta, admiraba sin ambages a dos escritores, Paz y Borges, con los que él tenía una compleja relación de amor-odio, me gustaban los sonetos y otras formas poéticas tradicionales y en política ya no me seducían los cantos de sirena de la izquierda latinoamericana, que había sido su referente en Argentina, de donde salió por culpa de los militares. Así que Hugo ejerció conmigo el arte de una continua –y, para mí, a veces desgastante– ars polemica, debajo de la cual fluía, sin embargo, la alegría, el gozo de pensar en común. Fue una experiencia formativa: gracias a él leí a muchos autores que antes no pasaban de ser referencias (Michaux, Juan L. Ortiz, Robert Duncan…) profundicé en otros que conocía solo superficialmente (Creeley, Bunting, Benn, Olson, Sologuren, Macedonio…), aprendí a leer la Vanguardia sin prejuicios formalistas, descubrí nuevas inflexiones de la poesía latinoamericana, exploré a fondo a los poetas concretos brasileños (la antología Galaxia concreta, hecha por Gonzalo Aguilar, que editamos con primoroso cuidado, sigue siendo un hito indiscutible de la edición en México) y, por supuesto, acabé, aunque con nota baja, mi particular postgrado en cultura argentina; todavía recuerdo el día que fue a tocarme la puerta de casa, tempranísimo, con dos de sus libros preferidos de Juan José Saer: La pesquisa y Nadie, nada nunca. "Tenés que leer esto de Juani. Ahora." Y se dio media vuelta, sonriente.

Ser invitado a un asado en Huitzilac era alcanzar un nivel superior en la escala afectiva de Hugo. Aquella austera casita, construida sobre una pendiente de pasto, con su sistema de techo de madera y desnivel interior, y acabados interiores que sacaban ventaja del tabique sin aplanar pintado con cal blanca, era un signo visible de rigor y continuidad vital, valores que compartía con su fiel pareja de muchos años, la pintora y traductora Martha Block. La casa había sido construida a imagen y semejanza de otra que Hugo había tenido en Santa Fe, Argentina. El encargado de hacer la réplica fue un joven estudiante de arquitectura, después poeta y buen amigo, que asistía de oyente a las clases de Hugo en la Ibero. A él, que siempre tuvo por la arquitectura una devoción total, muy parecida a la de su admirado Cabral de Melo Neto, le encantaba la idea de un aprendiz de arquitecto oyendo sus disquisiciones sobre poesía. Se hicieron amigos. Un día le enseñó al discípulo la fotografía de aquella modesta casa de campo, que tan buenos recuerdos le traía. Era una fotografía exterior, pero los interiores estaban todavía frescos en su memoria. ¿Se atrevía a hacerla? La condición era diseñarla como un solo espacio que girara alrededor de la chimenea. Un hogar que fuera, literalmente, una ampliación, la órbita del focolare. Fue la primera obra que construyó la joven pareja de Juan Carlos Cano y Paloma Vera, hoy en día un conocido estudio de arquitectos defeños.

Aquella casa era Hugo. Estaba dentro de un fraccionamiento, en el cruce de dos calles curiosamente llamadas Senda Poética y Senda Misteriosa, lo cual, por supuesto, fue tema de numerosas especulaciones y muy serias carcajadas. A Hugo y a Martha aquellos nombres les parecían un augurio inmejorable. El fraccionamiento solía tener problemas de agua y un sinnúmero de conflictos vecinales de los que Hugo se desentendía olímpicamente. Para él, en Huitzilac solo había arboles, cielo y pájaros, los mismos que aparecen una y otra vez en sus poemas. No iba a dejar que las rencillas locales le echaran a perder su trozo de paraíso. Un paraíso recobrado. Porque en México Hugo intentaba testarudamente revivir un pasado desde donde brillaban las señales de una utopía incumplida. Sus mejores amigos (Juan José Saer, Raúl Beceyro, Óscar del Barco, William Rowe…) eran los de aquella otra época; su visión del lenguaje y del mundo, una inflexión trascendente de lo local, el habla y el paisaje natal (En esa cruz de significados, estaba también la estética de su admirado Zanzotto, a quien me obligó a traducir durante todo un año). A su manera, Hugo repetía con nosotros lo que con él y otros discípulos espontáneos había hecho Juanele, en Colastiné o a orillas del Paraná.

Al final de aquella mini colina verde coronada por la casa, junto a unos pinos, Hugo había hecho construir el horno de los asados. Así que íbamos de un fuego a otro. La mitad del día lo pasábamos allí, comiendo y luego echados sobre el césped; después, cuando empezaba a enfriar y el vino había hecho su trabajo, entrábamos a la casa y nos acomodábamos junto a la chimenea. Para entonces, ya estábamos callados; reconciliados con el ocaso. Él cebaba un mate, sacaba su pipa y la llenaba de una picadura con intenso olor a cardamomo, combinación olfativa (el pasto recién cortado, la leña en la chimenea, la grasa del asado y el fragante humo de cardamomo) que aún es para mí la traducción perceptiva de un aura de nobleza. Bebíamos mucho, dormitábamos; a veces me quedaba a dormir allí bajo unas cobijas rasposas o nos íbamos al anochecer, cuando ya no había tanto tráfico. Siempre salíamos inspirados, felices. (Hay un poema de Tedi López Mills, también bastante cercana a Hugo por esos años, que celebra y resume una de aquellas tardes largas, en que empezamos discutiendo de Pound, los trovadores provenzales y Dante, para luego acabar hundidos en el amigable sopor del vino.)

Dentro del mundo mexicano, Hugo tuvo siempre algo de rara avis. Cano me contó una anécdota que lo retrata de cuerpo entero: estaban construyendo la casa de Huitzilac y se acercaba el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, celebración imprescindible. La pareja de arquitectos le explicó a Hugo y Martha de qué se trataba el asunto: hacer una comida para los albañiles, tomar unos tragos con ellos y bendecir la cruz. Él, ateo radical, se entusiasmó y propuso hacer "un asadito". Todo en orden, al parecer. Desde la mañana preparó la parrilla, compró un buen asado de tira y llevó sus mejores vinos; Martha preparó la ensalada. Invitaron a varios amigos, y ahí estaban todos los trabajadores del maestro Berna, autoridad local. Hugo sirvió la carne, todos se sirvieron vino. Una delicia. Sin embargo, flotaba un silencio extraño, como de desconcierto. Los días de la Santa Cruz son un punto de inflexión donde patrones y peones conviven con cierto pudor y a medida que fluye el alcohol las barreras tienden a borrarse. Aún así, había en aquel inicio algo que no cuadraba. Los albañiles murmuraban entre ellos y de pronto algunos desaparecieron. Cuando regresaron, el ambiente cambió. Aparecieron las cervezas y el pulque (recuerdo que en la zona hacían unos curados bastante buenos), empezaron a circular las tortillas, las salsas y los chiles asados. De pronto, ya había risas y cábula. Cuando Hugo se dio cuenta, quedó atónito, descolocado; solo atinaba a decir: "¿pero qué hacen? ¡al asado no se le pone chile!" y agitaba, frustrado, los instrumentos de la parrilla. Le pasmaba el hecho de que los albañiles no habían apreciado el vino, le parecía absurdo que combinaran la carne con tortillas. No estaba enojado, mucho menos ofendido; estaba perplejo. "De pronto –me cuenta Cano– me di cuenta de la distancia que existía entre su mundo y el mundo que lo rodeaba. Entendí, no en ese momento sino mucho más tarde, que para entablar una relación con Hugo uno era el que tenía que adaptarse a él y no al revés." En efecto, Hugo era muy generoso con su conocimiento y con su visión de las cosas cuando se le escuchaba; pero quizá no lo era tanto cuando se le contradecía.

Desde entonces, hubo innumerables asados, todos idénticos, perfectos; rara vez se admitían nuevos platillos. Los cercanos a Hugo, el círculo de sus más fieles, entre los cuales quiero creer que él mismo me incluía, admirábamos (aún admiramos) el rigor de su pensamiento, la coherencia de su visión poética. Pero a veces ese mismo rigor le impedía romper dogmas. También su poesía llegó a un punto admirable de precisión, de transparencia lírica, sin espejismos ni fuegos artificiales, y no se movió de ahí. Dio vueltas en torno a las mismas imágenes y obsesiones, se repitió, a veces conscientemente y a veces sin advertirlo. De esa perplejidad alerta y coherente salieron no sólo muchos de sus mejores versos sino también sus lecciones de vida.

Sin que yo entendiera muy bien por qué, durante años Hugo me profesó un perentorio cariño sin fisuras, y su idea siciliana de la amistad se consagraba con aquel asado semanal. Él me escogió, y yo lo coloqué en el lugar reverente de una figura paterna. Entre el verano de 1995 y el otoño de 1999, fecha en la que decidí irme de México, Hugo fue una mezcla de amigo íntimo, padre adoptivo, consejero literario y confesor sentimental. Lo sabía todo de mi vida y yo sabía casi todo de la suya. Vivió mi divorcio, mis amantes y mi nueva pareja. No tuvo nunca la descortesía de echarme en cara el argumento de autoridad: a fin de cuentas, me llevaba 40 años de ventaja; en cambio, siempre me trató como un igual, y me ofreció numerosas pruebas de fidelidad y estima. En aquella extraña relación, de la que hay numerosos testigos, no faltaron cariñosos reproches o desencuentros. Y, por supuesto, apasionadísimas discusiones. Pero la amistad y el cariño se impusieron, una y otra vez: nunca pasamos más de dos días sin hablarnos. Siempre había un asado sabatino como perfecto pretexto para la reconciliación.

En cuanto a la edición, que a ello nos dedicamos con pasión cotidiana–él comandando y yo intentando dar cuerpo a sus tremendas exigencias–, la verdad es que hacíamos un tándem perfecto: poli bueno (él, de proverbial afabilidad y astucia santurrona) y poli malo (yo, por aquel entonces, todo un especialista en desplantes, soberbias y sarcasmos, pero, al mismo tiempo, un corrector tan obsesivo como él). Por esa época, empecé a trabajar en la Editorial Televisa, cuya sede estaba muy cerca de la Ibero. Así que nos íbamos juntos casi cada mañana, y también solíamos almorzar en la universidad. No fueron pocos los celos entre sus discípulos, colegas y hasta familiares. Pero nada consiguió romper aquella entente ofuscada que propició una docena de libros: todas y cada una de esas páginas nos llenaban de orgullo y daban cuerpo poético, digamos, a nuestra mutua lealtad.

A instancias mías y de Martha, Hugo cambió el diseño de las Ediciones Poesía y poética, profesionalizó el trabajo de edición de mesa y corrección de galeradas, elevó el nivel de sus traductores, amplió su espectro de colaboradores (¡Ulalume!) y dejó la plaza abroquelada de un Departamento de Letras en el que casi nadie le hacía caso para convertirse en una figura fundamental de la edición de poesía en México. Se olvida muchas veces la paciente fidelidad de Alberto Ruy Sánchez y Artes de México en aquel proyecto, un elemento clave para que pudiese durar tantos años. Paradójicamente, su proyecto murió de éxito: cuando, envalentonado por el justo prestigio que su revista y sus ediciones iban alcanzando (mayormente fuera de México, todo hay que decirlo), Hugo decidió ampliar el número de títulos a publicar y negociarlo con una mediocre y ambiciosa profesora que por entonces era Jefa de departamento. A la cual de pronto le resultó intolerable aquella celebrada editorial, técnicamente universitaria, en la que ni ella ni ninguna otra autoridad de la universidad pintaba absolutamente nada. La independencia de Hugo era radical: hacía literalmente lo que se le daba la gana, y los únicos a los que a veces tomaba en cuenta, por diferentes razones, éramos Juan Alcántara y yo. El resultado es conocido: después de diez años y 35 números de Poesía y Poética, la Ibero intentó arrebatar a Hugo el crédito y el prestigio de su trabajo. Circuló entonces una carta de protesta que recabó el mayor número de firmas prestigiosas que haya convocado cualquier reivindicación intelectual en el México contemporáneo. Hasta el propio Hugo, que durante años se había quejado de la indiferencia circundante, estaba asombrado del consenso creado por la causa de Poesía y Poética; eso le dio una nueva razón para retomar su espíritu combativo a una edad en la que la mayoría de los intelectuales suele acomodarse en los cojines del prestigio y los lauros. Aún así, la universidad se mantuvo en sus trece; con astucia jesuítica capeó el temporal de la opinión pública, evitó continuar el proyecto y ofreció numerosas concesiones parciales que Hugo, por supuesto, rechazó. Siempre fue un hombre de todo o nada, con ideas férreas y una integridad que había pasado la prueba inapelable de varios exilios. Poco después fundó una nueva revista con la misma estética y rescató el nombre que había llevado su primer proyecto en la universidad de Puebla: El poeta y su trabajo. Que se prolongó otros diez años, otros 35 números, hasta comienzos del 2011, la fecha en que, por razones personales, Hugo decidió volver a Argentina.

Ya había dicho prácticamente todo lo que quería decir, su credo tenía tamaño y volumen. A diferencia de muchos poetas mexicanos más conocidos, deja discípulos que lo siguen honrando, que prolongan sus ideas y su legado poético. A uno de ellos, Hugo le contó cómo siendo niño, estando solo, en el campo, a la intemperie, cuidando animales, sentía el impulso de gritar palabras, a veces inventadas, como en un embrujo. También conmigo lo hacía a veces, cuando caminábamos por los bosques de pinos de Huitzilac. Tenía algo de poeta cabrero o de pintor Zen. Podía haber escrito el célebre libro de su admirado Ponge sobre ese paisaje tan particular. Se sabía los nombres de todos los árboles y de todos los pájaros, y esas palabras que me descubría y que lo encantaban como un niño eran las mismas que había gritado en su infancia, ante otro paisaje. Conocía el reverso esencial del lenguaje, esa "palabra sumida, hundida, inmóvil como un animal estático, que sólo por la respiración sabemos que está vivo". Sacó de ella todo su poder, le exploró el rostro como un ciego. El rigor, aquella tendencia a lo inflexible, era parte esencial de una estética que glosaba, tanto en el poema como en la prosa de la vida, aquella idea de su admirado Creeley: toda forma, todo ordenamiento de la realidad tenía que venir de la condición misma de la experiencia que la exigía. Lo otro no era, no podía ser auténtico.

Inevitablemente, nos alejamos. Yo me fui de México, emigré a Barcelona, asustado por la creciente violencia de una ciudad que luego de ocho años empezaba a ser hostil. Me escribía entonces largas cartas comentándome los índices de las futuras revistas, y las discusiones con aquellos menos dispuestos que yo a soportar sus filias y sus fobias. Me reprochaba que no le respondiese. Sus cartas se hicieron más cortas. Hablamos un par de veces por teléfono. Nunca dejó de preguntar por mí a todos nuestros amigos y conocidos comunes. Yo no le escribía. pero siempre lo llevaba conmigo. No quise ver su definitiva vejez. Hace un año, cuando terminé mi último libro, que tanto debe a sus enseñanzas y donde lo evoco brevemente, me propuse ir a verlo a Buenos Aires antes de que muriese. Aunque ya no podía hablar, me daba igual. Iba a ser en septiembre. La muerte, como siempre, se adelantó.

Cuando supe que se había ido me puse a releer aquellas cartas que me mandaba. Impublicables, por supuesto. Tras su bonachona apariencia, Hugo tenía criterios literarios y vitales muy estrictos, y en esas confesiones de caligrafía cada vez más temblorosa dice cosas duras –a veces con razón, y a veces sin ella– de muchas personas que no merecían tanta acritud. Me sonreí releyendo sus quejas y sus invectivas; siempre fue testarudo, pero tierno también en su testarudez, como los niños. Todavía me parece ver sus ojos azulísimos, oír su voz, su acento, sus gestos impetuosos. Ya luego me volví a poner melancólico, al dar con este párrafo:

"Y la vida, Ernesto? Mejor allá? Acá, allá, todo igual ¿No es así? Lo único que da un color diferente es lo que uno puede hacer con gusto. ¿No te parece? El contorno rápido se agota pero lo que se agita adentro será siempre una bendición. En cualquier parte. La amistad, el amor, la poesía, qué más".

Amistad, amor, poesía. Con esas tres claves de "lo que se agita adentro" Hugo no solo pensó y escribió, sino que también supo hacer el bien a quienes lo rodearon. Descanse en paz, ahora. Y muchas gracias, Hugo querido, muchas gracias por todo.

(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).