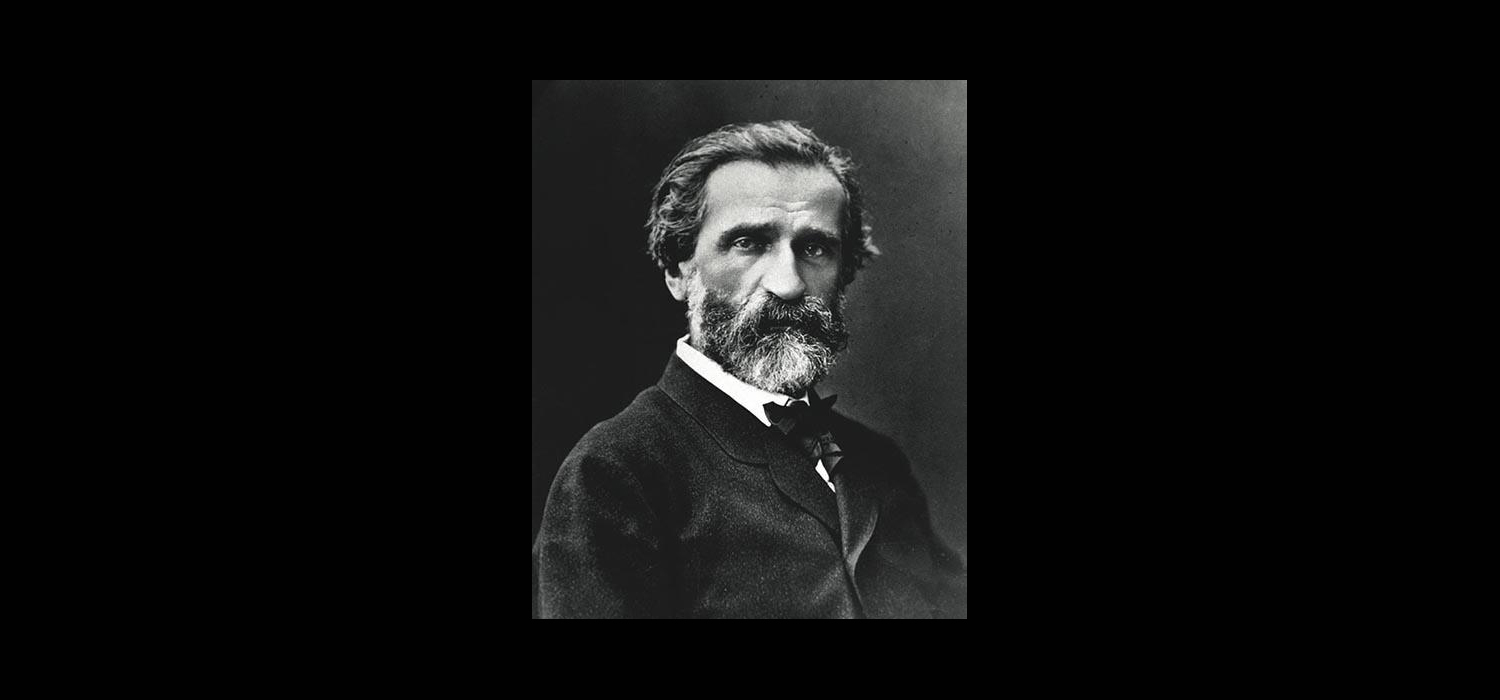

Cada vez que escucho la obertura de La traviata –la ópera más popular de Giuseppe Verdi y tal vez de todo el repertorio internacional–, pienso en Ernesto Alonso, sí, el Señor Telenovela. No puedo recordar ninguna de las representaciones a las que he asistido, ni las voces u orquestas y directores a quienes he oído interpretándola. Siempre, en una especie de acto reflejo, vuelvo a ver con asombrosa claridad la cortinilla de Bodas de odio, aquella producción de Televisa de principios de los años ochenta en la que Miguel Palmer, un acaudalado empresario, se casa con Christian Bach, una joven de familia de abolengo venida a menos. En los créditos se veían viñetas de la ciudad de México en pleno siglo XIX así como los nombres y retratos de los protagonistas, acompañados de esa pieza tipo vals tan reconocible. Este lapsus puede comprenderse si consideramos que mi generación fue educada por la familia Azcárraga, pero creo que hay otro motivo, tal vez menos frívolo y evidente, que contribuye a tan particular vínculo. En las dos historias que menciono los protagonistas se imponen económica y moralmente a una clase con mayor alcurnia pero decadente en todo lo demás. Tanto en La traviata como en Bodas de odio –y eso es lo que más me atrae de ambas–, los héroes, los que triunfan, son los nuevos ricos.

La ópera es un género que no sabría cómo defender. Me gusta, me fascina incluso, pero ante la pregunta “¿por qué?”, suelo callar. Termino coincidiendo con mi interlocutor en que está ahí, compartiendo el mismo escalafón donde agonizan las corridas de toros y el ballet, momificada por la tradición e imbuida en el canon. Pero creo que hay algo que sigue latiendo y bombeando sangre en algunos ejemplos del repertorio; hablo de un hechizo y una fascinación que me resultan tan irresistibles como elusivos. Cada que acorralan a una prima donna o a uno de esos tenores famosos y les preguntan, por ejemplo, cuál es el gran mérito de Verdi, suelen responder con una palabrita tramposa: pasión. “Verdi es pasión”, “su música es apasionada”, “sus melodías me apasionan tanto”… El término resulta ideal porque, después de mucho pensarlo, creo que enmascara otro que nadie quiere pronunciar pero que describe mejor lo que en realidad todo mundo está pensando: “Verdi me gusta por melodramático.” Este es el atractivo de buena parte de su trabajo, así como de mu- chos otros compositores que todavía nos hablan: buenos contra malos, ricos y pobres, bajo contra tenor, todos impostando la voz y cantado notas altas con tuttis de orquesta. En la ópera no suele haber matices ni personajes complejos, pero esa ha sido, paradójicamente, una de sus más grandes virtudes: es entretenimiento popular. Tal como un culebrón o un musical, está concebida para agradar a las masas.

Pero tengo la impresión de que la ópera se niega a reencontrarse con sus raíces. Aunque recientemente algunos teatros han comenzado a transmitir sus funciones en auditorios y salas de cine, la industria que ha usufructuado la ópera desde la aparición del cinematógrafo parece avergonzarse de su origen humilde y la ha envuelto de un esnobismo bastante absurdo. La ópera no es sofisticada ni chic, es más, ni siquiera es culta, por eso los señores de traje que la “explican” en las versiones televisadas resultan tan ridículos. Ahora que se celebran doscientos años del nacimiento de Verdi, es preciso recordar que él tuvo un cisma con la institución musical desde sus inicios, en 1832 para ser exactos. Ese año el conservatorio de la ciudad de Milán –que hoy, curiosamente, lleva su nombre– no lo admitió debido a que su técnica era poca y deficiente. Este revés lo libera para siempre de la academia, le permite seguir cursos con Vincenzo Lavigna –otro compositor de óperas– y es entonces que desarrolla su capacidad más sorprendente: la construcción de melodías. Ese fue su capital más grande y lo explotó durante décadas. A pesar de que en sus últimos trabajos ese estilo va transformándose y apuesta más por la orquestación, Verdi sigue siendo sus arias, las canciones que cualquiera ha escuchado aunque nunca haya pisado un teatro de ópera: en las caricaturas, bandas sonoras, salas de espera, comerciales, etc. El mejor regalo de cumpleaños que podemos hacerle a este hijo de campesinos es quitarle el frac, sacarlo de la salas de concierto y llevarlo al ambiente que hoy le resultaría natural: Broadway, el teatro de revista, el filme musical. Son estos géneros los que heredaron su público, su empuje, su entusiasmo. Solo así quedará claro que, mientras la ópera agoniza, Verdi está más vivo que Andrew Lloyd Webber.

Para los espectadores más ortodoxos lo que he dicho hasta aquí es una blasfemia. No creo poder cambiar su opinión, aún así les pido que recuerden lo siguiente: Verdi compuso La traviata porque la tragedia de su personaje, Violetta Valéry, le recordaba el sufrimiento de su esposa, Giuseppina Strepponi. Ambas padecieron el des- dén de una clase que las ninguneaba porque tenían una vida amorosa poco convencional. Cuando nos damos cuenta, en el segundo acto, de que Violetta es más bondadosa que la aristocrática familia de su marido y que además paga las cuentas, es evidente que Verdi está humillando a la alta burguesía europea: reivindica lo popular ante lo pedante. Por eso ahora resulta irónico que parezca cerrar filas con quienes tanto criticó. No me cabe duda de que el Verdi de este siglo le pondría música a Breaking Bad o Mad Men, y quienes disfrutamos de los musicales haríamos fila para comprar boletos. Eso sí, sin ufanarnos de disfrutar un espectáculo refinado o elitista, más bien de uno ordinario y taquillero, pero vivo. ~

es profesor de literatura medieval y autor del libro La sonrisa de la desilusión. Administra la bibliothecascriptorumcomicorum.org, un archivo de textos sobre el humor.