He seguido con cierta perplejidad los arrebatos nihilistas de quienes insisten en que nada hay que festejarle a México. En 2010 lamenté esa suerte de narcisismo generacional que nos aqueja, la idea de que los tiempos mexicanos nunca han sido peores que estos y, por lo tanto, celebrar es una pérdida de tiempo o una falta de respeto ante nuestra complicada circunstancia. Decía yo entonces una obviedad que parece escapársele a aquellos que insisten en regodearse en los descontentos de nuestra coyuntura: México ha sido antes y será después de nosotros. Nada de eso implica hacer menos nuestras dificultades. Es verdad: en muchos frentes, México atraviesa por días aciagos. Pero también es cierto que junto con esos enormes obstáculos, los mexicanos compartimos algo inasible y entrañable: la identidad común. Y no se trata de una exageración ni un recurso chovinista. Quien dude de la fortaleza de ese vínculo debería darse una vuelta, con el corazón bien abierto, por la Plaza México de Lynwood.

Al sur del condado de Los Ángeles, la plaza es un portento kitsch. Dicen, por ejemplo, que está diseñada de acuerdo con las “especificaciones del trazado de Monte Albán”. En una de sus esquinas conviven una reproducción —supongo que de fibra de vidrio— de la Piedra de Sol y una serie de acueductos con motivos mayas. A unos metros se alza una reproducción a escala del Ángel de la Independencia, rodeada por un estanque que, pensándolo bien, se vería bien en la versión original (sería algo incómodo durante las celebraciones futboleras, eso sí). Hay un quiosco que, según dicen, está inspirado en San Miguel de Allende. Para las ceremonias del Grito, la plaza incluye una reproducción de un palacio de gobierno, con todo y campana lista para tañer. Todo esto sería solo una suerte de Disneylandia para mexicanos si el lugar no sirviera, desde su fundación, como un punto de reunión para la comunidad que vive en Los Ángeles. Los mexicanos han adoptado la plaza, para celebrar y para protestar. El “angelito” ha visto ya celebraciones de triunfos deportivos; la plaza sirvió como punto de reunión para un buen número de personas durante las manifestaciones a favor de una reforma migratoria hace unos años. En suma, la Plaza México es un lugar donde se va a ser mexicano.

Y nada hay de artificial en ello. Basta, por ejemplo, con caminar por el mercado que ocupa un enorme terreno en un extremo de la plaza. El colorido, los aromas y el trajín me remitieron al mercado de San Ángel de mi infancia. Del techo cuelgan cientos de piñatas: personajes de Disney y Nintendo, pero también uno que otro Chapulín Colorado. Un hombre vende aguas frescas con el nombre de las frutas escrito en plumón sobre cinta adhesiva. Se venden tortillas, crema, queso, salsas, chorizo, guisados, frutas. Varias tiendas ofrecen todos los uniformes de futbol imaginables. La famosa “Angel’s Bridal” presume un aparador con decenas de vestidos de quinceañera. Es, en suma, un mercado mexicano hecho y derecho… en Lynwood, California.

Visité todo esto para la transmisión de Univisión del sábado por la noche. Me sorprendió no solo el carácter fantástico del lugar sino el entusiasmo de la gente. Las porras, los gritos, las canciones… todo me remitió al lazo irremplazable de la identidad. Eso, nada más y nada menos, es lo que festejamos los mexicanos cada septiembre. Y más allá de todas las dificultades —que son muchas y dolorosas— el vínculo de lo mexicano permanece vivo, superando, como nuestras devociones más profundas, cualquier complicación. Eso celebraba la gente en Lynwood y eso celebro yo este y todos los septiembres. Con orgullo.

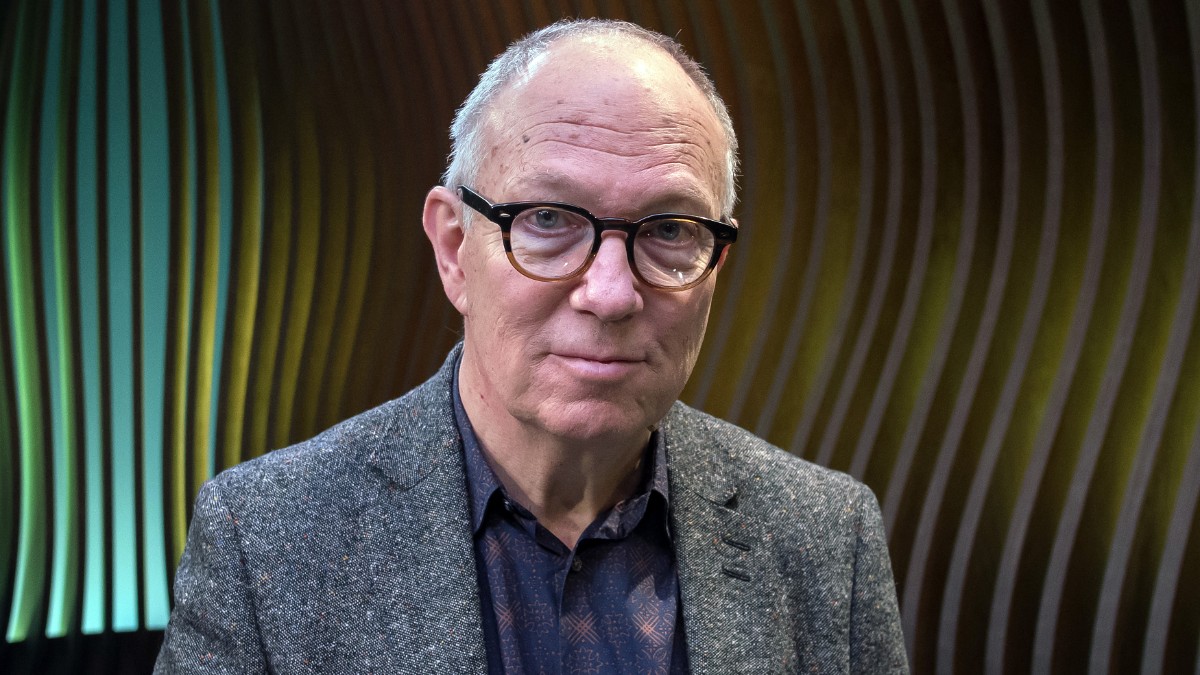

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.