Una historia que está por escribirse, o por lo menos yo no he dado con ella, es la historia privada de la novela rusa en Occidente, la narración de cómo y por qué Dostoievski y Tolstói cambiaron el mundo. Poetas-profetas que venían de un inmenso país desconocido, los grandes rusos lograron describir la vida misma al grado de confundirse con ella (el elogio mil veces repetido en honor de Tolstói) o de eternizar (como Dostoievski) las preguntas que el adolescente se hace ante lo humano y lo divino.

El adelantado de la gran invasión, esa “nordomanía” que volteó de cabeza la opinión literaria y filosófica, fue Iván Turguéniev, el gigantón, cuyas novelas se traducían casi simultáneamente a su aparición en ruso. En la biblioteca de Flaubert, amigo de Turguéniev, se conservan sus primeras ediciones francesas: Nouvelles scènes de la vie russe (1863), Pères et enfants (1863), Fumée (1868). Pero si Turguéniev fue el bautista, tocó a un personaje olvidado y un tanto excéntrico ser el evangelista de la nueva religión: el marqués Eugène Melchior de Vogüé (1848-1910), autor de Le roman russe (1886), una de las obras de crítica literaria más populares en la historia del género, libro que antes había aparecido, por entregas, en la Revue des Deux Mondes.[1] Llamado con imprecisión y petulancia el “Chateaubriand del Segundo Imperio”, el orientalista Vogüé, diplomático y escritor de libros de viajes, había vivido muchos años en Rusia y se había casado con una distinguida dama de la corte del zar.

Le roman russe provocó gran escándalo y el paladín del nacionalismo literario, Jules Lemaître, salió a defender a la novela francesa de la infección, preguntándose qué tenían Dostoievski y Tolstói (y el celebérrimo Henrik Ibsen, primo noruego) que no tuvieran los autores franceses. Poco o nada pudo argüir Lemaître contra la ola rusa, acrecentada con el estreno en París de El poder de las tinieblas (1886), la obra teatral de Tolstói. A fines de la década de los ochenta, La guerra y la paz, Anna Karénina, Los hermanos Karamázov y Crimen y castigo estaban traducidas al francés y al inglés. Pronto empezaron a circular en español y en italiano y el crítico danés Georg Brandes las presentó en alemán tras habérselas recomendado vivamente a Nietzsche.

Es interesante repasar “De la influence récente des littératures du Nord”, el artículo de Lemaître sobre los rusos, una defensa un tanto numantina de una idea que se estaba agotando (la literatura nacional) y un llamado a detener un “cosmopolitismo” que amenazaba con arrumbar entre los trebejos el primado espiritual de Francia. Vogüé le respondía que Dostoievski y Tolstói, a diferencia de Émile Zola, no sólo denunciaban la explotación social, el ateísmo y el materialismo de las sociedades modernas, sino que ofrecían un bálsamo espiritual.[2] E iba más lejos, destacando cómo operaba, en el realismo ruso, un recubrimiento “místico” de la realidad que al principio era invisible pero que terminaba por imantarlo todo. Esa religiosidad deslumbró a los lectores occidentales, fastidiados de la época supuestamente científica y positiva, fría y mecánica, que les habían enseñado a desdeñar como la negación del calor de hogar de esta o aquella tradición perdida. Frente a la archiconocida oferta católica, que entonces se sofisticaba reclutando a los poetas malditos, los lectores encontraban en el genio ruso algo más fascinante que el orientalismo: lo extremadamente occidental, una cristiandad desdoblada, fantasmagórica y por completo dramática.

Las primeras décadas del siglo XX fueron de Rusia y de su “misticismo”, que, volcado desde un principio hacia la crítica política y social, se coronó con un acontecimiento universal de orden religioso que Dostoievski y Tolstói (de maneras distintas y complementarias) habían profetizado: la Revolución rusa, cuyo capítulo final, en octubre de 1917, fue obra de V.I. Lenin, un astuto lector de Tolstói. La historia de las relaciones entre los revolucionarios rusos y la literatura ya ha sido contada (magistralmente, por Edmund Wilson e Isaiah Berlin) pero quizá, a propósito de la recepción de estos autores, sirva citar algunas líneas del cuaderno ruso de William Somerset Maugham, que comienza así: “1917. En este año fui enviado a Rusia en misión secreta. Así fue como tomé las siguientes notas… Rusia.

He llegado a sentir un interés por Rusia, probablemente por las mismas razones de mis contemporáneos. Lo más evidente es la imaginación rusa.”[3]

Víctima de las ondas expansivas de la ola, Maugham se preguntaba lo mismo que los críticos franceses treinta años antes: por qué la imaginación rusa causa “una emoción diferente de la producida por las novelas de los demás países”, por qué la novedad de Turguéniev, Dostoievski y Tolstói lo habían llevado a traicionar a Thackeray, Dickens y Trollope, que, junto a los rusos, le parecían fríos y artificiales. “La vida que retratan los novelistas franceses e ingleses”, dice Maugham en Cuaderno de un escritor (1949), “es una vida familiar; y yo, como muchos de mi generación, estaba cansado de ella. Describían una sociedad fiscalizada. Sus pensamientos habían sido pensados demasiado a menudo. Sus emociones, incluso cuando eran extravagantes, eran de una extravagancia dentro de cierto orden limitado. Era una ficción para una civilización de clase media, bien alimentada, bien vestida y bien alojada, y los lectores estaban decididos a fijar bien en su cerebro que era verdad cuanto leían.”[4]

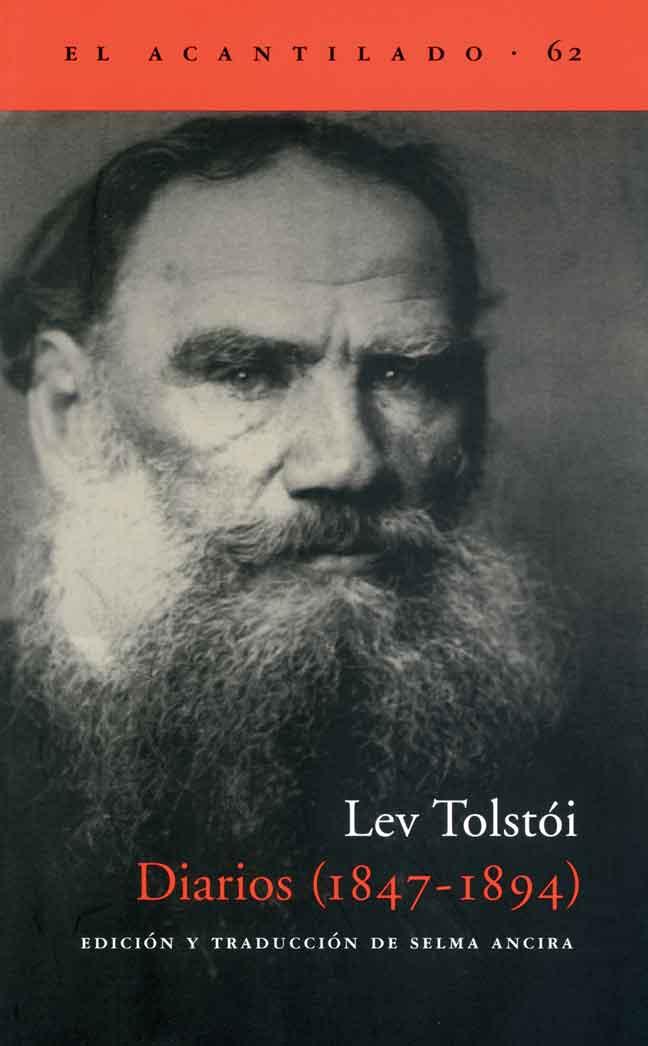

Los escritores rusos, sostiene Maugham, lograban la complicidad del lector al grado de que sus novelas y cuentos resultaban tan familiares como sólo lo eran entonces los pasajes de la Biblia. Esa visión es la que estaba yo buscando para entrar a los dominios íntimos de Lev Nikoláievich Tolstói (1828-1910), quien, además de autor genial de La guerra y la paz (1865-1869) y de Anna Karénina (1875-1877), es probable que sea el más grande de los autobiógrafos. Los Diarios y la Correspondencia, que Selma Ancira ha seleccionado y traducido al español en una generosa tetralogía, quizá sean mucho más interesantes para nosotros que las vidas que Samuel Johnson y Goethe les contaron a sus amanuenses. Mientras que Johnson es humano, demasiado humano, en su inigualablemente literaria personalidad y Goethe tiende, hélas!, a ser el hombre que posa para su estatua, Tolstói nos toma de la mano conduciéndonos por las habitaciones de la finca de Yásnaia Poliana para mostrarnos un espectáculo ante el cual nadie permanece indiferente: lo que ocurre en la alcoba y se desparrama a través del sexo, el matrimonio, el dinero conyugal, la agridulce crianza de los hijos.

Stefan Zweig, uno más de quienes incurrieron en ese género que fue la escritura de una biografía de Tolstói (en 1928), deploró “el fastuoso ballet de santidad” que protagonizó el ruso y llamó la atención sobre que ningún otro escritor había sido tan fotografiado como él, un viejo fotogénico cuyos años patriarcales en Yásnaia Poliana también pertenecen, en efecto, al archivo de la imagen. Hay algo maravilloso, sobrenatural, en las fotos del conde Tolstói montando a caballo o tocando el piano a dos manos con su hija Alexandra Lvovna o corrigiendo galeras con su discípulo Vladímir Chertkov o mal aviniéndose a ser retratado con Sofía Andréievna, su esposa. Ese misterio revelado en la imagen de Tolstói se acrecienta leyendo los Diarios y la Correspondencia, cuyos originales Selma Ancira cotejó en el Museo Tolstói de Yásnaia Poliana.

Los primeros fragmentos del diario los dio a conocer Chertkov, con fines apologéticos, en una selección titulada Del sentido de la vida, antología que se transformó en Diario de L.N. Tolstói en 1916. Tras el paso de los biógrafos que habían sido seguidores cercanos o traductores del escritor (como Paul Biriukov o el matrimonio inglés compuesto por Aylmer y Louise Maude), fueron apareciendo las ediciones críticas hasta llegar a la más completa, la de la Pléiade (1979), que en tres volúmenes incluye, también, los cuadernos de notas. La Correspondencia, a su vez, proviene de los últimos treinta y dos tomos de la edición soviética de sus obras (1928-1958), formada por casi todas las cartas de Tolstói, reunidas gracias al celo de sus hijos y de Chertkov, el San Pablo del tolstoianismo, quien instaló en Yásnaia Poliana, en 1901, una máquina copiadora de cartas, primitivo ingenio cuya forma de funcionar ignoro.

Hace años me decía muy apenado uno de mis maestros que sabíamos más de la vida de Kafka que de la de nuestras hermanas.

Ante estos Diarios y esta Correspondencia no se impone, me parece, esa sensación de impudicia que nos compromete ante los papeles póstumos de Kafka porque la intimidad de Tolstói nos lleva, guiados por Zeus mismo y a través de un mundo de dioses, semidioses y héroes, hasta la cocina del Olimpo. Estando en ella, la gravedad se compensa con el ridículo, como en el espectáculo casi turístico dado por Tolstói a sus visitantes al dejarse ver aprendiendo a hacer sus propias botas en casa del maestro zapatero. Pero a Tolstói lo salva el haber padecido él mismo ese ridículo cósmico. Lo sufrió al grado de haber huido de casa para morir en la estación de Astápovo en 1910, en la más célebre de todas las fugas geográficas, apurado por su manifiesta incapacidad de conciliar en una misma vida al gran señor y al apóstol del desprendimiento. Eso, según dice Jean Cassou, uno de sus deturpadores, lo salva, de su vida, en la muerte.[5]

Ciertas condiciones materiales de la escritura conspiran para que los papeles de Tolstói se lean como si fueran públicos. Muchas de sus cartas (fuesen las que dirigía al zar o al más humilde o errático de sus admiradores) estaban expresamente escritas para copiarse de mano en mano o reproducirse en los periódicos, y sus diarios no eran del todo privados. Era costumbre que Sofía Andréievna y los más avispados de sus hijos los consultasen como bitácora familiar (y que Lev Nikoláievich hiciese lo propio con el diario de ella), al grado de que en 1908 intentó llevar un diario secreto que diera cuenta de la zozobra de su matrimonio. El hombre más famoso de Rusia (y una de las primeras figuras mediáticas de la historia) no encontró mejor lugar para esconder sus intimidades que en sus botas, donde la señora las encontró sin dificultad.

Tolstói no escribía su diario para que la posteridad conociese su verdadero ser, como es el caso monumentalmente patético de Amiel, el diarista suizo que tanto admiraba, ni tenía en su diario (como André Gide) la más auténtica (o sincera) de sus obras literarias. Tolstói escribía su diario con la rudeza rural y el desdén aristocrático del gran señor, como un acto de voluntad cuyas consecuencias escapaban a su cálculo y a su dominio. Y es que sólo se empieza a comprender algo del fenómeno Tolstói si se recuerda, como lo advierte A.N. Wilson al comenzar su biografía, que el conde fue un hombre libre, en el sentido feudal, como no lo fue ninguno de los grandes escritores de su siglo.[6] A su lado, sus célebres colegas parecen esclavos y de alguna manera lo son: Walter Scott viviendo de su propio negocio de escribir novelas o Dickens dando charlas públicas o Dostoievski comprometiendo sus novelas por adelantado en los periódicos o hasta Flaubert, sometido a la regularidad de sus rentas. De niño –no una sino varias veces– Lev se dejaba caer, abrazado de sus rodillas, por las ventanas. Quería volar y volaba. Quería caer y caía.

La Correspondencia da inicio con una carta de 1842 dirigida a su tía Tatiana Alexándrovna Ergólskaia, la mujer, junto con su esposa, más importante de su vida. El primer Tolstói (y él parece saberlo de sobra) es stendhaliano y, al narrar sus aventuras, en 1851 como acompañante de su hermano mayor en las guerras del Cáucaso y en 1854 como oficial en la guerra de Crimea, se presenta como un muchacho insensible a la carnicería y como un filósofo distraído por vocación metodológica.

Como Fabrizio del Dongo, el heroecito de La cartuja de Parma en Waterloo, Tolstói va a la guerra a comprobar lo que será la materia de La guerra y la paz: que los acontecimientos humanos son inexplicables a la luz de un plan divino o de una teoría de la historia. En 1878, en una carta a N.N. Strájov, Tolstói critica al Cristo histórico de Ernest Renan y sienta las bases de su propia historiosofía: “el progreso es un logaritmo del tiempo, es decir, nada, la constatación de que vivimos en el tiempo […] La verdad cristiana, es decir, la expresión más alta del bien absoluto, es la expresión de la esencia misma, es decir está fuera del tiempo […] Si la verdad cristiana es grande y profunda, es sólo porque es subjetivamente absoluta” (Correspondencia, 1, p. 329).

Junto a las primeras cartas, los Diarios –iniciados en 1847 y sólo interrumpidos veinte días antes de su muerte– dejan ver al otro Tolstói, si es que Tolstói puede ser dividido, aquel que se receta a sí mismo unos formidables sermones sobre la abstinencia, la templanza, la creatividad. Entre más se esfuerza en el cumplimiento de los Diez Mandamientos y algunos más que él agrega de su peculio (y que serán a partir de 1892 las tablas de su evangelio) menos le creemos al joven conde la sinceridad de sus buenos propósitos. Ya se habrá escrito alguna página sobre la relación entre Sade y Tolstói, no tan distantes uno del otro en su libertad aristocrática ni en su apuesta por deducir una filosofía de la conducta del libertino. El 2 de junio de 1851, en el Cáucaso, Tolstói se delata: “Qué fuerte parezco frente a todas las cosas, convencido de que aquí no se puede esperar nada más que la muerte. Y, sin embargo, inmediatamente soy capaz de pensar con gusto en que ordené una silla que montaré con mi abrigo circasiano y perseguiré a las mujeres cosacas y me sumiré en la desesperación porque mi bigote izquierdo no está tan bien como el derecho y pasaré horas frente al espejo arreglándolo.” (Diario, 1, p. 45.)

En una carta de abril de 1858 a un amigo, tras presumir de su agreste felicidad en Yásnaia Poliana, se dice a sí mismo: “tú colocaste tu termómetro en un punto tan alto que sólo en una ocasión pudo llegar hasta él la temperatura de la vida, y no quieres cambios que estén por debajo […] mi termómetro va dando saltos, a veces sube, a veces baja, y verlo oscilar me produce alegría” (Correspondencia, 1, p. 154).

La temperatura de su vida subirá sin cesar al principio de los años sesenta, en el período de trabajo en La guerra y la paz y Tolstói será al mismo tiempo el afiebrado y su médico, en un estado de trance que no finalizará sino con su vida. Sólo la muerte precoz (Pushkin, M. Lérmontov, Chéjov), dice A.N. Wilson, impide que un escritor ruso se convierta en profeta: Gógol, Dostoievski, Leskov, Tolstói, Solzhenitsyn.

Las diatribas estéticas tolstoianas, fácilmente ridiculizables, no son tan sencillas como parecen, al grado de que René Wellek, en su Historia de la crítica literaria (1965), las coloca, no sin cierta malicia, entre las proferidas por los críticos conservadores. Creyente en la utilidad del arte y en la naturaleza emotiva de su transmisión, Tolstói, a diferencia de la escuela radical rusa, descreía absolutamente del progreso en las artes, proceso de distanciamiento legible en la Correspondencia. Todavía en 1865 Tolstói le manifestaba a un crítico esa ambigüedad que sólo acabaría por resolverse en ¿Qué es el arte? (1898): “Si me dijeran que puedo escribir una novela gracias a la cual se establecerían de manera irrefutable los puntos de vista que, en lo tocante a las cuestiones sociales, a mí me parecen correctos, no le dedicaría ni dos horas de trabajo; pero si me dijeran que lo que escribo lo leerán dentro de veinte años los que hoy son niños y que los hará llorar y los hará reír y hará que amen la vida, le dedicaría toda mi vida y toda mi energía.” (Correspondencia, 1, p. 234.)

En la Correspondencia, a su vez, vemos la evolución, perversa pero profundamente coherente, de los juicios literarios de Tolstói, que al confluir con su filosofía (o con su antiteología) llegarán a su célebre condena del arte de Shakespeare. En 1866 afirma que Victor Hugo lo había dicho todo sobre el destino y el carácter de la literatura europea y que sobrevivirá a lord Byron. Y si la muerte de Dostoievski le provoca una inmediata declaración de amor, ésta se verá manchada por la suspicacia cuando Tolstói le diga al filósofo Strájov –el más hondo y frecuente de sus corresponsales– que Turguéniev, a su manera un escritor perfecto, sobrevivirá, en el juicio de la posteridad, al autor de Los demonios.

No hubo en Tolstói un momento climático de conversión (aunque él tratará de hacer pasar como tal una pesadilla de muerte que tuvo en Arzamas en 1869) sino un lento y a veces regresivo proceso de convencimiento que en 1892, con la publicación de Mi religión y Mi confesión, resultará en la exposición pública de su doctrina.

La no violencia, la condena de las iglesias establecidas y de las confesiones jerárquicas, la creencia en la divinidad de las palabras de Cristo pero no en la de su persona, la vocación ascética del burgués industrioso y el celo con que predica contra el sexo y la procreación no aparecen con el dramatismo esperado ni en los Diarios ni en la Correspondencia del gran señor anarquista. Durante los años 1871-1877 apenas escribió su diario y, aunque en 1878 se propuso sin mayor éxito continuarlo, sólo hasta 1881, el año de la muerte de Dostoievski (enero) y del asesinato del zar Alejandro II (marzo), Tolstói recuperó la continuidad autobiográfica. Esas páginas –las de los años ochenta– son fascinantes pues ponen al desnudo cómo su condena de la propiedad privada –más obra de su lectura de Proudhon que del estudio del Nuevo Testamento– se convirtió en una tragicomedia familiar: renunciando al cobro de sus derechos de autor y fantaseando con regalarle sus propiedades a los campesinos, Tolstói lograría la debida consecuencia entre sus ideas y sus actos pagando el costo de desposeer a su impaciente, imperativa y exasperada familia, en la cual las hijas se alineaban con él y los hijos con Sofía Andréievna. Al final se negociaron soluciones de compromiso poco satisfactorias para las partes, como que sólo los libros impresos antes de 1881 circulasen libremente.

El lapso posterior a Anna Karénina es el del rompimiento con la Iglesia ortodoxa y, una cosa como consecuencia de la otra, el de la escenificación de una crisis conyugal que convertirá a los Tolstói en el matrimonio más desastroso de la historia. O exitoso, si se toma en cuenta que de Yásnaia Poliana salió una renta para mantener a un par de generaciones y una verdadera industria originada en la primera edición de las obras completas de Tolstói y diseñada y llevada a cabo por Sofía Andréievna, amanuense, ama de casa, jefa de relaciones públicas. Mucho antes de que se escribieran biografías de las mujeres de los grandes hombres se sabía lo que los Diarios corroboran: que la verdadera heroína en la vida de Lev Nikoláievich no fue, por supuesto, Anna Karénina sino Sofía Andréievna, una mujer culta y práctica que vivió permanentemente embarazada (tuvieron más de diez hijos), sometida a los exabruptos de su marido como santón, a la corte de los milagros compuesta por los excéntricos de todos los rincones del universo que se establecían eternamente en Yásnaia Poliana e impelida a luchar, palmo a palmo del terreno, con el bienamado Chertkov, por la posesión del alma del novelista.

Tolstói pinta a Sofía Andréievna, en los Diarios, como ejemplo de la inferioridad intelectual de todas las mujeres. Fanático de Schopenhauer, la considera incapaz de comprender la altura evangélica de su pensamiento, una casquivana apegada a los lujos y a las supersticiones; la histérica, dice, que lo obliga a repetir como manda la frase de Lessing que afirma que todo marido tiene razón al creer que su propia mujer es la más malvada y mentirosa de las criaturas. Lo más grave, dice Cassou en Grandeza e infamia de Tolstói (1932), fue que cuando éste publicó La sonata a Kreutzer (1889), un relato cuya cruel gazmoñería caricaturiza a Sofía Andréievna, la convenció de leérselo en voz alta a sus hijos como correctivo y de ir a pedirle al zar personalmente (aunque “no” en su nombre) permiso para publicar un libro temido como escandaloso. En su descargo, Sofía Andréievna dejó un diario muy cruel, si creemos, con Maugham, que nadie trata más cruelmente a sus hombres que las rusas, o en extremo elegíaco, si concordamos con Cassou en que el testimonio del amor primaveral de Sofía Andréievna por Tolstói –se casaron en 1862 tras largo noviazgo– se asemeja al Cantar de los Cantares.[7]

Nacido tres años después de la rebelión de los nobles decembristas y muerto apenas siete años antes de la Revolución rusa, Tolstói ha tenido una influencia intelectual (para no hablar del legado literario) enorme y duradera. Su pacifismo, tras las guerras del siglo pasado, lo comparten millones, lo mismo que su escándalo ante la explotación, la mugre industrial de las ciudades o su lucha contra el alcohol y el tabaco. Sólo su puritana (por filistea e hipócrita) abominación del sexo lo vuelve un extraño entre nosotros. No olvidemos tampoco que fue un anarquista práctico y durante la hambruna de Samara en 1891-1892 recuperó parte de sus derechos de autor para invertirlos en las tareas de socorro que encabezó con eficacia. Tolstói logró parar a Rousseau sobre la tierra y fue, para las iglesias de Oriente y de Occidente, un enemigo aun más corrosivo que Voltaire, el viejo Voltaire con el que el joven conde soñaba salir a caminar por las calles. Mientras que muchos clérigos (cristianos y no cristianos, como dice A.N. Wilson) buscaban, hacia 1900, hacer concordar la doctrina de Darwin con la historia del Arca de Noé, la pregunta capital se la hizo Tolstói: cómo una civilización autoproclamada cristiana podía vivir de acuerdo con la enseñanza moral de su maestro.

He leído en estos meses algunos ensayos maravillosos sobre Tolstói: el de Berlin en Pensadores rusos, el de Thomas Mann, el de Dimitri Merejkovski o la reseña que de la edición italiana de los Diarios hizo Claudio Magris, pero a la luz de éstos y de la Correspondencia el más útil, por las cosas horribles que dice, es el de Cassou, un hispanista francés que leyó a Tolstói con los anteojos de fondo de botella de Unamuno. En su panfleto, Cassou le reclama su indiferencia de bárbaro ante los grandes pintores del Renacimiento sin los cuales sus novelas no se explican y lo compadece por haberlo tenido todo menos un amigo, porque sólo la amistad le da sentido religioso a la vida. Le reclama haber sido, frente a su esposa, la peor clase de sátiro, el sátiro que tras refocilarse predica el horror de la carne. Peor aún, siguiendo una indicación de Zweig, lo acusa de haber ejercido la pederastia espiritual al infiltrarse como un espía entre los niños campesinos de Yásnaia Poliana, a los que educaba, movido por la intención de robarle a Dios el secreto de la perfección encarnado en esos cristianos naturales.

Es un disparate discutir la condena de Cassou y la absolución que él mismo le ofrece a Tolstói en Astápovo. Ese ánimo colérico, dostoievskiano, puede contrastarse con un fotograma que aparece ilustrando la Correspondencia, filmado durante la agonía del escritor en la pieza del jefe de la estación. Lo han dejado yacer allí piadosamente para que crea que al fin ha realizado su sueño reparador de morir como un santo peregrino. El mundo, empero, está al tanto del dramático desenlace, los funcionarios corren y los periodistas acechan. El zar ha pedido que se le informe de lo que ocurre, hora tras hora, con el único hombre que los déspotas de todas las Rusias han admitido de buena gana como un igual de Pedro el Grande. Pero en el fotograma sólo vemos, escoltada por dos familiares, a Sofía Andréievna, muy abrigada. Es el mes de noviembre. Tras haber limpiado el vaho en el cristal, hace de su mano un cuenco y mira desde afuera, por la ventana, lo que suponemos es la escena final, el momento en que retoma su lugar como testigo absoluto de la vida y de la muerte de Lev Nikoláievich.

En el cuaderno de Maugham, esa breve bitácora de cómo y por qué amamos a los escritores rusos, se establece la máxima de que los rusos se arrepienten más de lo que pecan. Tolstói, y con esto concluyo mi reseña de los Diarios y de la Correspondencia, abominaba el mito del sufrimiento y de su cultivo literario, y jamás creyó, como diría Maugham, que el sufrimiento mejore, refine o ennoblezca el carácter. La pobreza, el desamor o la falta de libertad no hacen mejores a los hombres. Eso creyó Tolstói, quien quizá se arrepintió más de lo que pecó. ~

_____________________________________

1 Catherine A. Barry, “La Revue des Deux Mondes in Transition: From the Death of Naturalism to the Early Debate on Literary Cosmopolitanism”, en The Modern Language Review, vol. 68, no. 3 (julio de 1973), pp. 545-550.

2 Jules Lemaître, “De la influence récente des littératures du Nord”, en Les Contemporaines, Études et portraits littéraires, VI, París, Ancienne Librairie Lecène, 1885-1889, p. 240.

3 William Somerset Maugham, Cuadernos de un escritor, traducción de Rosa Martínez, Barcelona, Versal, 1991, p. 151.

4 Ibíd.

5 Jean Cassou, Grandeza e infamia de Tolstói, Valencia,

Fomento de Cultura Editorial, 1961, 201 pp.

6 A.N. Wilson, Tolstoy, Norton, 1988, pp. 5 y 6.

7 Catherine Porter (ed.), The Diaries of Sofia Tolstaya, fsg, 1985. Una buena reconstrucción novelada del matrimonio Tolstói la ofrece Jay Parini en La última estación en la vida de Tolstói, Barcelona, Península, 1995.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.