Incesantes y vastas como el universo, las interpretaciones de “El Aleph” se acumulan y sobreponen unas sobre otras, sin la obligación de refutarse ni de tenerse muy en cuenta, pues el cuento de Borges puede leerse, básicamente, como a cada quien le dé la gana. Allí están –entre muchísimos otros– Kristeva con sus abyecciones, Baudrillard con sus simulacros y Foucault con sus palabras y sus cosas, para dar cuenta de que, con un poco de imaginación teórica, a partir de Borges se puede demostrar lo que sea. Lejos de constituir un ejemplo de sobreinterpretación, todos los conceptos, sistemas y disquisiciones formulados por estructuralistas y posmodernos varios son, a mi parecer, un puntilloso acto de justicia: lo mínimo que se les puede exigir a los exégetas de una obra que aspiró a contener el infinito –a saber si en serio o en broma– es que desarrollaran igual número de lecturas.

Sin embargo, en su afán por trascender el texto y convertirse en una interpretación del mundo –como aquel viejo y exacto mapa borgeano que acaba cubriendo y confundiéndose con el territorio–, dichas lecturas acaban por pretender ser algo más –mezcla de filosofía con sociología–, a diferencia de la humilde crítica literaria, que se contenta con nunca perder su carácter subordinado del texto que no se cansa de releer. Más tarde o más temprano, la mayoría de los más célebres intérpretes de Borges se acaban olvidando de él para concentrarse en sí mismos, lo que seguramente le habría causado gracia al mismo Borges, quien, por lo demás, nunca mostró mayor interés por tan sesudos comentaristas y lo leyó todo, salvo a ellos.

Una suerte más modesta y no por ello peor ha tenido el cuento ya en este siglo en nuestra órbita, la latinoamericana y la literaria. Destacan dos obras que no podrían ser más distintas y más radicalmente borgeanas, cada una a su manera. La primera de ellas es ya inexistente y con el tiempo se convertirá en una referencia falsa, como las que abundan en las páginas del más embustero de nuestros eruditos (y sí, es un elogio, tanto por lo de embustero como por lo de erudito; no queda más remedio que aclararlo en esta época antiintelectual y moralina). El Aleph engordado (2009), del argentino Pablo Katchadjian, es lo que promete en su título y nada más: una sobreescritura del original, en lo que quiso ser un ejercicio de desacralización y más bien terminó confirmando, de manera innegablemente ingeniosa, que buena parte de la literatura contemporánea está destinada a (re)escribirse en torno de la obra borgeana, en este caso de manera literal. El juicio promovido por María Kodama, la viuda de Borges –que se transformó en un anticuado debate de teoría literaria en el que incluso fungió como perito Beatriz Sarlo–, terminó con el secuestro de la obra, que de vez en cuando puede leerse en la web antes de volver a desaparecer y de recuperar la condición –mitad fantasma, mitad leyenda– a la que la ley la condenó.

La segunda de ellas, aunque con un disfraz más formal, es igualmente extrema e imaginativa. El peruano Gustavo Faverón es hoy el único escritor en Latinoamérica capaz de maquinar fabulosas novelas totales, e hizo lo mismo con El orden de El Aleph, pero en el campo del ensayo. No abundan los ensayos totales, y menos los construidos alrededor de un cuento, que de forma obsesiva busquen desentrañar hasta el menor detalle del texto para acceder a una verdad oculta y a la vista de todos. El frenesí hermenéutico de Faverón lo lleva a transitar caminos tan sugerentes como discutibles, como su certeza de que “El Aleph” responde al periodo apocalíptico en que fue escrito, en el invierno austral de 1945, justo cuando se confirmaba el horror del Holocausto y explotaban las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Poco importa que Faverón no logre convencernos de muchas de sus premisas –a las bombas atómicas podría agregarse su arqueología cartográfica para buscar viejas influencias del escritor al que lo influenció todo–, que se acaban leyendo como esa mezcla de erudición y ficción que inauguró Borges, más que para revolucionar la literatura, para burlarse de algunos de sus pedantes compañeros de la revista Sur.

Pero la imaginación de Faverón es rigurosa, sistemática y cultísima, y cuando se centra realmente en el texto sus descubrimientos son iluminadores, en especial cuando rastrea cada objeto visto en la célebre enumeración del Aleph y propone una sintaxis en medio de ese aparente caos que es el universo. Así, el lector mexicano, por centrarnos en los símbolos más próximos, se entera del porqué del enigmático “poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala”, que aparece junto con visiones mucho más prestigiosas. Según Faverón, esta cita se debe a que Borges se inspiró, para el nombre y el delineado de la desaparecida Beatriz Viterbo, en el templo queretano de Santa Rosa de Viterbo y la santa al que está dedicado. Sea verdad o no, me niego a creer la versión de Faverón, así como que la pirámide también mencionada en la enumeración sería otra construcción queretana –El Cerrito–, por el simple hecho de que no me agrada tener el más fantástico de los universos borgeanos a tiro de piedra de la Ciudad de México, desde donde escribo. A Borges hay que leerlo siempre y mantenerlo tan lejos como se pueda.

Como buen clásico, “El Aleph” es susceptible de ser leído por cualquier teoría y estética, y complace a cada época con sus supersticiones, dándole por su lado. No me sorprendería, entonces, que el cuento adquiera pronto una renovada fama por su componente autobiográfico, lectura hasta ahora reservada a “El Sur”, el más autobiográfico de los cuentos borgeanos y también uno de los más fantásticos, rasgos que solo en Borges no solo no se excluyen, sino que se complementan. Pero “El Sur” narra un accidente y una convalecencia, mientras que “El Aleph” tiene el encanto y el morbo del amor y el sexo, y quizás, tan metafórica como prosaicamente, hasta sea el relato del matrimonio y la separación del escritor con Estela Canto, a quien, sin mayor aclaración, por no necesitarla, está dedicado. A mí, como a cualquiera, me atraen las lecturas autobiográficas, pero no por lo que estas digan sobre la vida del autor, sino más bien por la forma en que el autor convirtió su vida cotidiana y sus miserias en literatura, en caso de que lo haya conseguido. Y vaya que Borges lo consiguió.

Me gusten más o menos, celebro todas las formas en que se ha leído “El Aleph” y me intrigan las que están por venir, pues resumirán en buena medida el espíritu literario del futuro. Pero mientras tanto, entre tanta y tan espesa bibliografía, de manera casi milagrosa, queda allí el cuento, abierto al asombro de cada lector que se acerque a él por vez primera o por décima vez, inmune a los estudios que creyeron tener la última palabra solo para descubrir, con el transcurso de ni siquiera tanto tiempo, que eran una nota al pie más, inteligente siempre y rupturista a veces, pero una nota al pie al fin y al cabo.

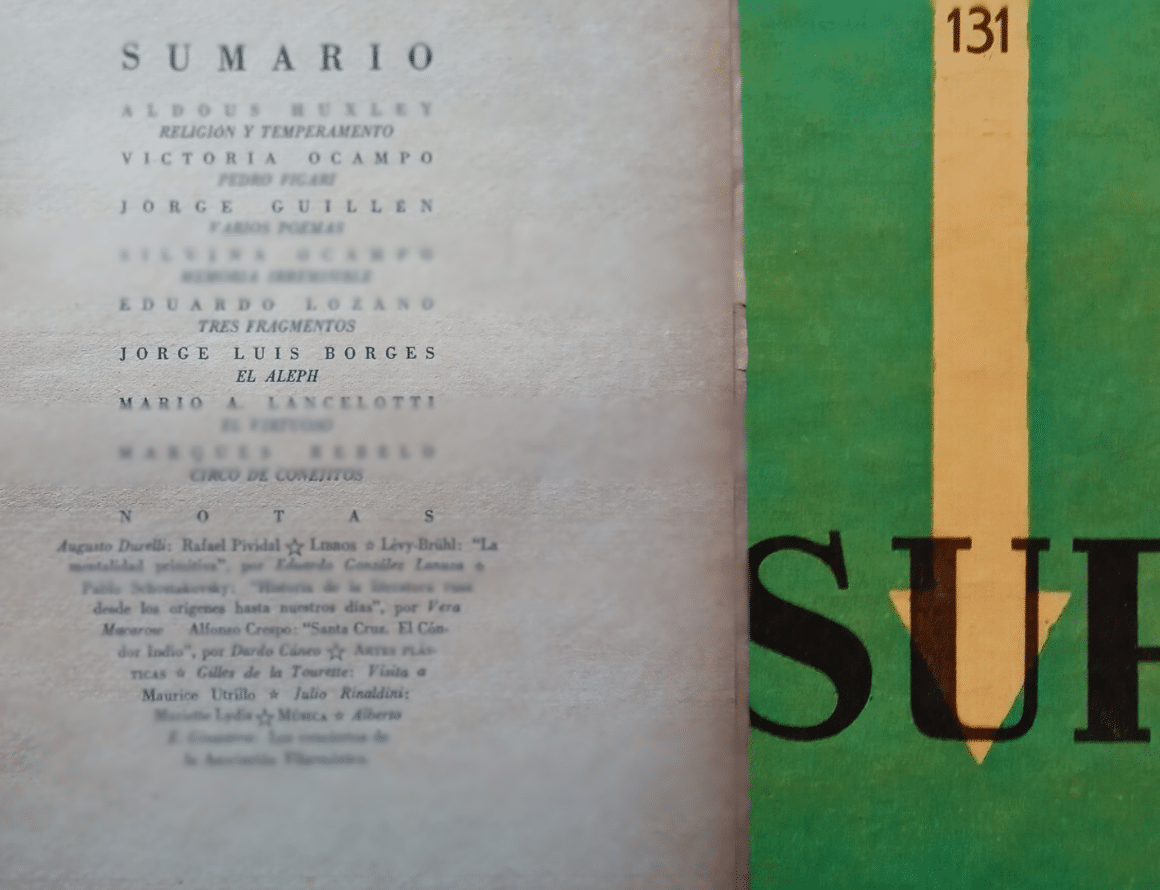

Hace exactamente ochenta años se publicaba “El Aleph” sin mayor aviso ni alharaca, como Borges fue publicando las primeras versiones de sus cuentos en los diarios, suplementos y revistas que se lo permitían. De esta forma más bien discreta, junto con algunos poemas de Jorge Guillén y de Silvina Ocampo y sendos ensayos de Huxley y de Victoria Ocampo, en el número 131 de la revista Sur correspondiente a septiembre de 1945 y en el escalón diecinueve de un sótano de la calle Garay, apareció “El Aleph”, y desde entonces ni nuestra literatura ni el universo fueron ya los mismos.

Mucho dice de nuestras carencias el no poder leer “El Aleph” como una invención extraordinaria sin segundas intenciones y no como una alegoría o metáfora de lo que se nos ocurra. En esta relectura, confieso que más bien melancólica, encontré en el cuento un terrible símbolo de lo que no alcanzamos a ser. Por casualidad, sin merecerlo, a dos hombres más bien ridículos –ambos poetas, para colmo– se les revela un Aleph, “uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos”. En otras palabras, ambos hombres pueden ver simultáneamente todo el universo en cada una de sus partes, leer todos los libros y desentrañar cualquier secreto. Sin embargo, teniendo acceso a la totalidad del conocimiento en el sótano de la casa, deciden renunciar a él y preocuparse por nimiedades. Carlos Argentino Daneri, el inquilino de la casa, utiliza el Aleph para escribir un interminable poema que pretende representar de manera fidedigna toda la superficie terrestre –aprovechando que puede verla cuando quiera–, con lo que solo consigue “dilatar hasta el infinito las posibilidades de la cacofonía”. Borges, por su parte, convertido en personaje, ve el Aleph y se conmueve por el milagro, pero prefiere olvidarlo, para olvidar también las revelaciones amorosas que encontró en él.

Daneri sabe que Borges lo desprecia como escritor y sabe que su prima –Beatriz Viterbo– fue el amor de su vida. Como una pequeña venganza, le permite ver el Aleph con la intención de que lea las cartas pornográficas que ambos primos intercambiaron y sepa así que Beatriz no solo nunca lo quiso, sino que fue él mismo, incesto mediante, por mal poeta que fuera, el amor de su vida ya extinta. Borges también comete su diminuta venganza, que consiste en no comentar el prodigio con Daneri, como si no valiera la pena, y luego se empeña en olvidarlo, con la misma voluntad con que se empeña en ser el único ser del universo en no cambiar y seguir amando a Beatriz.

De esta forma, ambos personajes muestran la imposibilidad de aprehender el conocimiento sin importar que lo tuvieran a unos centímetros de la nariz; asimismo, muestran la imposibilidad de crear literatura, a la que reducen a una serie de rencillas vulgares y pésimos poemas. Pero las imposibilidades no terminan allí: también podría incluirse la de la comunicación, al negarse ambos poetas a hablar de lo que realmente les importa, y más metafísicamente, la imposibilidad de la permanencia, en un universo que no para de transformarse. Para colmo, barroco a su pesar, Borges se entera del terrible secreto a través del Aleph, en el que él, Beatriz Viterbo y todos nosotros –como en El gran teatro del mundo o en Las Meninas–, también estamos reflejados. El objeto mágico no es, entonces, un simple reflejo, sino que interviene en la realidad y la modifica, y no de la mejor de las maneras. Este hecho representaría otra imposibilidad, en este caso la de la fantasía y la imaginación como fuga y evasión, que lejos de servir como refugio de la realidad se convierten en su espejo más cruel. Queda, para finalizar, la principal imposibilidad del cuento, la del amor, pues al hecho de que el amor de Borges nunca haya sido correspondido por Beatriz se suma el incesto, el último de los tabús, y con él la realidad más prosaica que contrasta con el amor patéticamente literario e idealizado de Borges.

Tanto pesimismo sería insoportable si no estuviera compensado por el humor que permea todo el cuento. “El Aleph” es un cuento tristísimo, es verdad, pero también es extremadamente gracioso. Salvo Beatriz Viterbo, todo en el texto es sujeto de burla: Carlos Argentino Daneri (“Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante”), la literatura (“Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura”) y el narrador mismo, quien no deja de ser un pícaro algo soberbio que se las ingenia para ser invitado a cenar en la casa de Daneri –como el verdadero Borges tan bien lo supo hacer durante media vida en casa de Silvina Ocampo y Bioy Casares– y quien desprecia durante todo el cuento la escritura de Daneri, para cerrar el texto con la noticia de que es su rival el que gana los premios literarios, y no él.

Hay mucho de alivio en esas burlas, como si Borges nos dijera que la única forma de tolerar el universo y su desdén hacia nosotros es concentrándonos en nuestras pequeñas batallas amorosas, literarias y sociales. Después de todo, de alguna manera tenemos que pasar los días y las noches que transcurren en el Aleph que nos contiene y nos refleja, allí en el sótano donde hoy se encuentre. Y por supuesto, una de esas maneras, de las mejores, es leyendo a Borges, buscando nuevas rutas y nuevos significados como una simple excusa para seguir sorprendiéndonos y conmoviéndonos con su literatura, conscientes de la feliz imposibilidad de agotarla. ~