Una de las muertes más famosas entre los escritores es la de Antón Chéjov. Se ha contado en sus muchas biografías y se recuerda sobre todo por el cuento “Errand”, de Raymond Carver, que fue el último de sus cuentos. Chéjov tenía casi un par de décadas con tuberculosis, una enfermedad entonces incurable. El tratamiento recomendado era buscarse aires más frescos y limpios que los hallados en las ciudades. De tal suerte, el escritor ruso fue a un balneario alemán con la esperanza de alargar sus días. Pero ahí encontró su última escena. La mujer llama de emergencia al doctor y éste, viendo la inminencia de la muerte, manda pedir una botella de champaña. “Hace mucho que no bebía champaña”, dijo Chéjov. Apuró la copa y dio su espíritu, quiero decir que se murió.

En español, el cuento de Carver se llama “Tres rosas amarillas”, pues “Mandado” o “Encargo” le sonó al traductor o editor poco atractivo y, sin embargo, las dos opciones anuladas son más chejovianas y, por lo tanto, más carverianas.

Mas ahora no me ocupa la traducción, sino ese final tan adecuado a la vez que inoportuno para el buen Chéjov, ganándose el pasaporte a la otra vida con la más romántica de las enfermedades del siglo diecinueve.

Si un día la tos venía con sangre, la suerte estaba echada.

Verdad es que la tisis no es enfermedad viral sino bacterial, pero bichos aparte, me pongo a pensar lo que ocurriría si transportamos a un habitante del presente a aquellos días. De inmediato le vendrían, agravados, los temores del presente, pues el hombre aquel entonces tenía una existencia más vulnerable que la de un chino en Wuhan. Al contemporáneo le espantaría constatar la baja expectativa de vida de aquel siglo. Viruela, rabia, sarampión, neumonía, gonorrea, cólera, tétanos, fiebre amarilla, difteria, infecciones diversas, tifus, peritonitis, malaria y muchos otros morbos daban enormes posibilidades de partir al más allá. Un rasguño mal lavado o una caries mal atendida podían convocar la espantosa muerte por gangrena. Lo más natural era que un padre enterrara a varios de sus hijos, que los hijos pequeños se quedaran sin padres, y que prevaleciera la idea de que a los cuarenta años ya se era viejo.

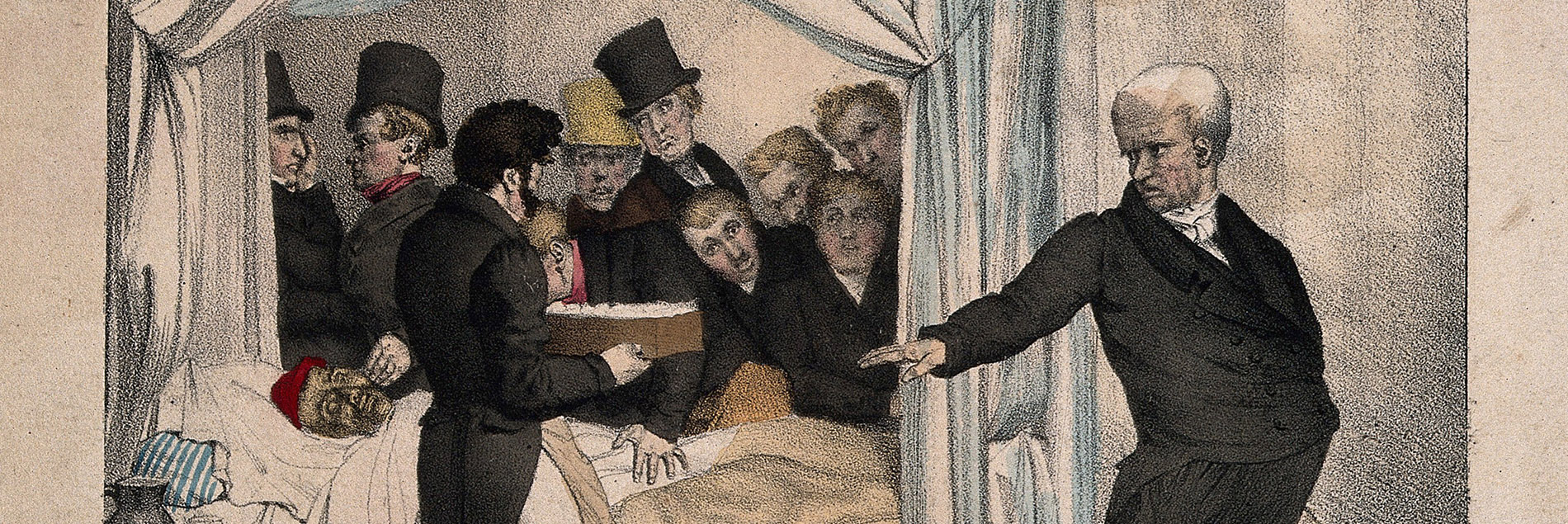

Los médicos, en la novela de ese siglo diecinueve, solían ser alemanes barbados, considerados eminencias, pero con una ciencia primitiva y sin idea de cómo diagnosticar o tratar las enfermedades. Apenas sabían recomendar sangrías, sanguijuelas, fomentos de mostaza, mercurio y agua de seltz. La farmacopea de aquellos años enlistaba tales medicamentos como poción angélica, tisana de Zittmann, mistura balsámica de Fuller, diascordio de fracastor, sal de Saturno o mirolado de azufre, seguramente inútiles.

La existencia presentaba más riesgos de los que enfrenta hoy un peatón en Nueva Delhi. No hacía falta una epidemia, un virus macabro para que los habitantes de aquel y otros siglos percibieran la fragilidad de la existencia. No tenían la promesa de vivir hasta los noventa años. No tenían la certeza de ver crecer a los hijos. Nadie conocía la quimioterapia, no había posibilidad de que un médico practicara un trasplante de riñón o una transfusión de sangre, si bien las amputaciones se daban al por mayor. Para las mujeres, cada parto era una ruleta rusa. ¿Pero qué se le iba a hacer? Así era la vida. No de otro modo. Había que asumirla tal como era, con una necesaria conciencia de mortalidad.

Vasili Grossman, en su Vida y destino, nos habla de cómo esta conciencia de la muerte hace la vida más intensa. “Todo a su alrededor estaba silencioso. La guerra se encontraba a cientos de kilómetros de distancia de Stalingrado, pero la tranquilidad no volvió con la calma. Con la calma había llegado la tristeza, y parecía que las cosas eran más fáciles cuando en el aire resonaba el gemido de los aviones alemanes, cuando retumbaban las explosiones de los proyectiles y la vida estaba llena de fuego, miedo y esperanza.”

Así sea.

(Monterrey, 1961) es escritor. Fue ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela Olegaroy.