El testamento es un documento de incumbencia. Se dicta para disponer, después de la muerte, de lo que nos pertenece: bienes, asuntos, competencias, responsabilidades. En breve, no nos corresponde testar sobre cosas, derechos, obligaciones o potestades que no nos atañen. Esta regla aplica tanto a los individuos particulares como a los funcionarios.

De hecho, Max Weber explica la naturaleza de la función pública moderna con la propiedad de las herramientas de trabajo: el burócrata usa una oficina y activos que no le pertenecen, son del Estado. Eso lo distingue de los oficiales del Antiguo Régimen, cuyos papeles e instrumentos eran parte de su patrimonio particular. Los empleados de los gobiernos contemporáneos no pueden decidir sobre los poderes y bienes de su cargo: en primer lugar, porque no son suyos, en segundo término, porque la ley define el destino de esos elementos.

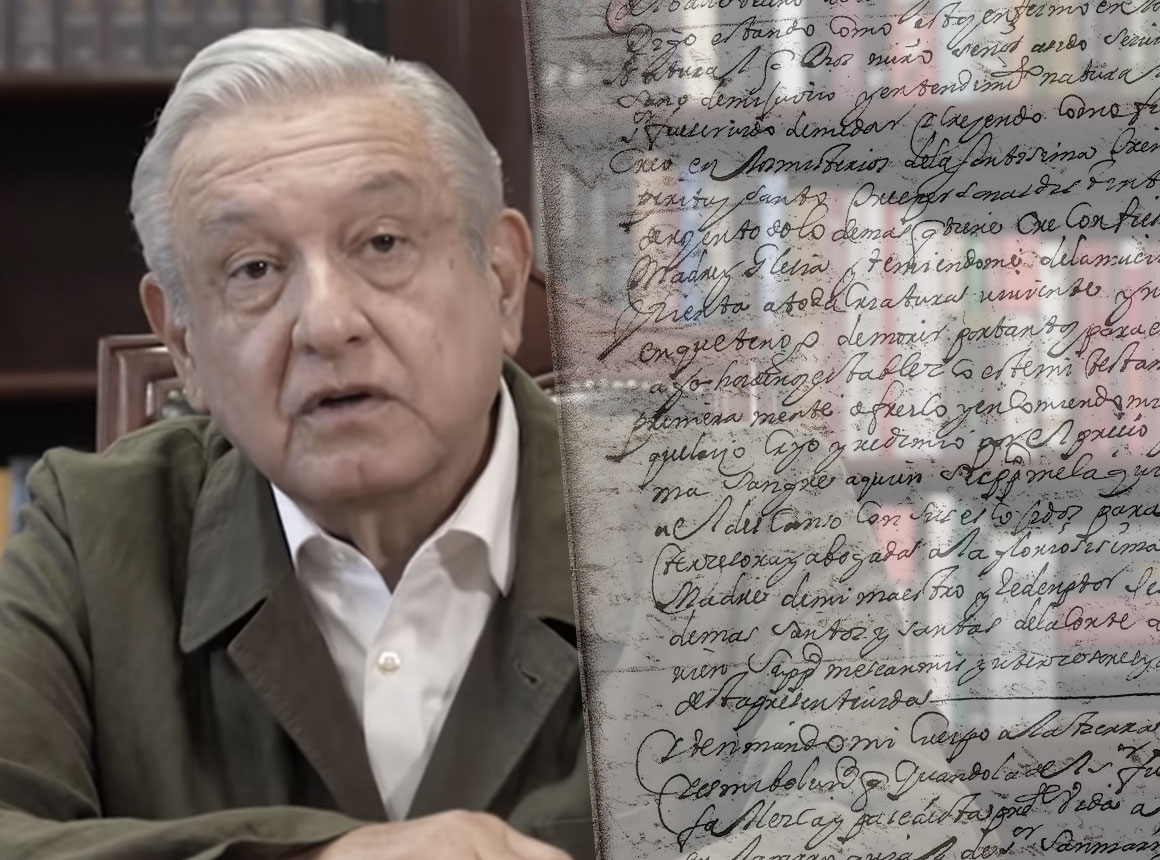

Sobre estas dos bases –que los funcionarios solo son usuarios de lo público y que únicamente la ley determina el destino de cosas y facultades de gobierno– resulta necesario cuestionar qué podría dejar Andrés Manuel López Obrador en el testamento político que dice tener preparado.

Hay que tener claro que el uso presidencial del término no se encuadra en lo coloquial o metafórico. No se refería a la expedición de “resoluciones que por interés personal dicta una autoridad cuando va a cesar en sus funciones”, ni a su obra póstuma, donde “deja expresados los puntos de vista fundamentales de su pensamiento o las principales características de su arte, en forma que él o la posteridad consideran definitiva”, como también la define el Diccionario de la Lengua Española. No, López Obrador anunció un testamento para disponer del gobierno en caso de su eventual fallecimiento:

“Yo tengo un testamento político. No puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida” (…) “¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso”.

Desde el punto de vista constitucional, un testamento político, con el contenido insinuado por López Obrador, es un desatino evidente: hay un procedimiento claro en caso de falta absoluta del presidente, establecido en el artículo 84 de la Carta Magna. No le correspondería al mandatario fallecido resolver sobre este tema: su cargo, así como su poder de decisión sobre los asuntos del Ejecutivo, terminaría con su deceso.

Con esta afirmación no se demerita el criterio o conocimiento jurídico del presidente. Se trata de dejar claro que ese testamento en realidad es para su partido y se encuadra en una idea premoderna del gobierno, de carácter feudal y mesiánica. Feudal porque quiere determinar sobre lo público como si fuera propiedad privada, y mesiánica porque asume que se ha realizado una obra extraordinaria, que merece ser continuada más allá del periodo por el que fue electo López Obrador.

¿Quiénes han dejado testamentos políticos? Richelieu, Lenin, Mussolini, Hitler, Perón, Franco, Chávez. A todos ellos los unen rasgos comunes: a) son personajes autoritarios o no democráticos; b) poseedores de un pragmatismo que raya en lo inmoral; c) se sentían iluminados o poseedores de un gran carisma; d) en consecuencia, tenían rasgos mesiánicos o de megalomanía; e) eran patrimonialistas del poder; y f) se creían destinados a una misión portentosa, que trascendía su vida física, razón por la cual dictaban su testamento político.

Planteo el caso de los antípodas: tanto Franco como Lenin quisieron marcar a sus sucesores. Mientras el gallego pidió respaldo para don Juan Carlos de Borbón, el de Uliánovsk propuso que Stalin fuera removido del cargo de Secretario General del Partido Comunista, ya que lo consideraba “demasiado brusco” y que debía ser sustituido por una persona que, a diferencia del georgiano, fuera “más tolerante, más leal, más correcto y más atento con los camaradas, menos caprichoso”. Franco logró su objetivo, Lenin fracasó. Hugo Chávez también ungió públicamente a su heredero político Nicolás Maduro y, tanto Perón como el mismo Chávez dejaron sus planes de nación, pretendiendo fijar las políticas de sus países para las generaciones posteriores, con resultados variopintos: mientras los venezolanos han tenido continuidad de programas, el justicialismo argentino no ha residido permanentemente en el poder. El caso de Hitler es particularmente patético: su testamento habla de sus motivaciones, justificaciones, finalidades y visión del porvenir, para luego acusar a Göring y Himmler de traidores, destituirlos y nombrar un gabinete que no asumió en los términos que él dispuso.

La megalomanía y narcisismo de estos testadores propicia que se cuestione que Andrés Manuel López Obrador siga sus pasos. Partamos de la buena fe: al presidente le parece que su proyecto de nación, su cuarta transformación, es tan relevante que debe preservarse. Hasta ahí todo queda en el campo de las intenciones: su sustituto solo puede concluir su periodo y le corresponde a la sociedad elegir a un nuevo gobernante, bajo reglas democráticas. Ya quedó claro que la gobernabilidad, aspecto que aduce el mandatario, no depende de su testamento, sino de la responsabilidad institucional de los que deben respetar las reglas constitucionales que prevén la ausencia absoluta del presidente. Mantener la “cuarta transformación” por otros dos años no implicaría nada diferente a lo que los ciudadanos ya ordenaron en los comicios de 2018.

No obstante, si se visualiza una mala intención, el asunto cambia completamente. La única previsión constitucional de un heredero presidencial corresponde al mandato provisional del secretario de Gobernación mientras el Congreso nombra un presidente sustituto, ya que López Obrador designó al encargado del Interior. Pero esa jefatura del Ejecutivo es pasajera. Por tanto, cualquier instrucción para que el Congreso, mayoritariamente morenista, designe un presidente sustituto, depende de la fidelidad de sus correligionarios. Y dado que Morena no es un partido desde el punto de vista estructural, sino un movimiento articulado alrededor de un líder, la ausencia física de López no garantizaría lealtad alguna a sus encomiendas.

Entonces, ¿para qué testar, si la eficacia del documento es totalmente incierta? Por un tema de vanidad, de imitar a quienes son referentes, reconocidos o no, de su actuar. López Obrador se ve como sucesor de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas, pero ninguno de ellos hizo testamento político. Por su parte, tanto Perón como Chávez, cuyas ideas del mundo coinciden con la perspectiva del poder que tiene el mandatario tabasqueño, se veían como legantes de sus naciones, como enderezadores de los caminos, y lo manifestaron en sus respectivos documentos de última disposición.

López Obrador sabe, en el fondo, que un eventual testamento político solo sería acatado si sus huestes estimaran favorables sus disposiciones, si las encontraran factibles para conservar el poder. En realidad, lo que le interesa al presidente es pasar a la historia, y cree que plasmar su última voluntad política le aseguraría ese lugar especial que cree merecer.

Desafortunadamente, la historia no satisface caprichos. Los fracasos de Lenin y Hitler en el cumplimiento de sus propuestas e instrucciones finales confirman que el legado de Narciso puede ser tan efímero como su reflejo en el agua: en una república, incluso en una tan lastimada como la mexicana, los muertos no fijan el futuro, sino sus sobrevivientes. ¿El testamento político de López Obrador es un ejercicio inútil? Tanto como poner alimentos en las tumbas de los faraones, con el objetivo de que se alimenten en la otra vida.