Por estos días ya debe estar en librerías, allá en México, La muerte del pelícano, novela policíaca, escrita por Raúl Aníbal Sánchez, mi hermano, y un servidor, y editada por Ediciones B. Una semana antes de tomar el avión a Buenos Aires pude tener un ejemplar de promoción en mis manos, y solo entonces me puse a pensar en todo el camino que había recorrido ese libro desde la primera idea (que parecía una más, de esas irrealizables), hasta la imprenta y las mesas de novedades.

Hace como cuatro años recorría las librerías de viejo de la ciudad de México buscando las ediciones de bolsillo del comisario Maigret, escritas por George Simenon, y editadas en Barcelona por Luis de Caralt. Me gustaban mucho estas novelas en las que lo policíaco no era más que un pretexto para el desfile de toda clase de personajes parisinos: los buenos burgueses, las porteras, los empleados bancarios, la clase obrera, los migrantes, los perdedores y bandidos (una especie de Comedia humana policiaca). Eran novelas que además se podían leer de un tirón, en donde la calidad literaria y el trasfondo de los personajes no estaban reñidos con la acción. Novelas populares de calidad que uno podía comprar por una módica cantidad y leerlas en el metro, rumbo al trabajo. En mi biblioteca debo de tener unos treinta títulos de la serie , y los sigo coleccionando y leyendo cada vez que puedo (acabo de comprarme Maigret en la Audiencia en la Plaza Italia de Buenos Aires).

Cuando leemos muchas novelas policiacas nos sucede lo mismo que a Alonso Quijano. Y no es que le den a uno ganas de salir a la calle a resolver un crimen, sino de cometer otro: el de escribir una novela policíaca. ¿Cuántos escritores no admiran el género y no han soñado con idear un crimen y luego resolverlo en el papel? Y así fue como hace cuatro años le propuse a mi hermano que escribiéramos una novela policíaca entre los dos, a imitación de Frederick Dannay y Manfred Dennington, el tándem de escritores mejor conocidos bajo el seudónimo de Ellery Queen. El reto quedó establecido desde la primera conversación (también inspirados por Simenon): había que escribir la novela en una semana, no solo como un juego, sino también como una manera de aprender el siempre lleno de incertidumbre oficio de escritor. Originalmente teníamos pensado un relato de 60 páginas; la versión final que se fue a imprenta tenía casi 180 folios.

Acabo de comprar una edición argentina de La aventura de las doce sillas de los escritores soviéticos Ilia Ilf y E. Petrov. En el prólogo Petrov cuenta cómo el tándem escribió casi todos sus libros. Este era el encargado de la pluma, pero cada frase era concebida entre los dos. Lo más difícil era escribir la primera línea, y muchas veces discutían por un diálogo o un personaje. Yo no sé si mi hermano y yo pudieramos escribir así, posiblemente, por cuestiones de carácter, nos estrangularíamos el uno al otro pasadas las dos horas. Lo que hicimos fue desarrollar primero un argumento, y pensar en personajes. Luego proyectamos una escaleta con doce capítulos y nos los dividimos con base en nuestros intereses y humor. La escaleta no era solo argumentativa, también había diálogos, chistes, atmósferas e ideas. Todo iba muy bien hasta ahí, pero en el revoltijo final, y ya cuando estábamos preparando la versión definitiva para la imprenta, había un par de pasajes sueltos que ya nadie recordaba por quién fueron escritos. También hay que decir que las escaletas como las reglas son para romperse.

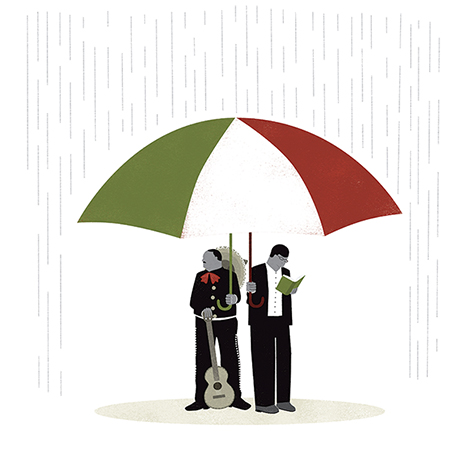

Como mi hermano y yo tenemos más o menos los mismos gustos literarios, tanto la planeación como el proceso de la escritura de la novela fue fácil: cada uno escribió un capítulo por la mañana durante seis días. Para retroalimentarnos nos mandamos lo escrito por correo cada día. Desde un principio quedó sentado que el tono de la obra sería satírico: un burla a los gobiernos de derecha que gobernaron al país desde el año 2000 hasta el 2012. La muerte del pelícano también quedó marcada por un tono político, un lujo que uno puede darse al escribir novela policiaca y del que mi hermano y yo no adolecemos en nuestro trabajo individual (él está por sacar un libro de relatos, El genio de la familia, este año, en el Fondo Editorial Tierra Adentro). Queríamos además hacer una serie de novelas, y para eso era importante tener un detective con ciertas características, como Maigret o Poirot. El nuestro terminó llamándose el Vaquero Rodriguez y estaba inspirado en un personaje que mi hermano conoció años atrás, y en un amigo de nosotros, un ex comunista, eterno candidato a pasante de sociología por la FES Aragón de la UNAM. El Vaquero es el mejor investigador de la policía no por su inteligencia, sino porque se deja llevar por la intuición. Trabaja para una área secreta del Gobierno que aparece en el organigrama como Subdirección de Materiales de Cómputo “de carácter secreto, creada para trabajar en los casos de los ricos, los poderosos y las celebridades”; es decir, los únicos que se resuelven en un país en donde parece que el hombre común no tiene derechos. La compañera del Vaquero, Natalia Payan, estaba en un principio inspirada en la hermana de la que entonces era mi novia (no daré más detalles) y en una de las guardaespaldas del gobernador de Chihuahua que un día vi en un acto oficial, y con la que nunca pude hablar, pero de la que casi me enamoro.

La muerte del pelícano estuvo en el cajón durante tres años hasta que Ediciones B propuso su publicación a finales del año pasado. Como sucede siempre con un libro, mi hermano y yo no estábamos muy seguros. No lográbamos avanzar mucho en las correcciones, al menos no hasta que tuvimos el plazo encima. Quiero agradecer aquí a nuestra editora por su infinita paciencia. Si bien la planeación y la escritura habían sido un juego entre hermanos, la corrección fue la parte difícil. Se le agregaron treinta cuartillas en el último momento. Y ya con las pruebas en la mano me tomé la libertad de agregar una broma que creo que redondea bastante bien la obra en general (gracias de nuevo a la editora, yo me hubiera mandado a mí a freír espárragos). En esta lectura final nos dimos cuenta de que la novela le debía mucho (guardando las inmensas distancias) a nuestras lecturas de Chesterton, aunque este la habría desaprobado por su carácter nihilista y pesimista (el buen G.G. se revuelca ahora en su tumba). Detrás de la realidad mexicana, de la impunidad, de la ineptitud policiaca, delpathos del detective, de la política, de la escena del barbero y el cura, del folclore, de los chistes locales que a mi hermano y a mí nos partían de risa, había un problema metafísico; algo que apareció en el fondo, sin intención: la imposibilidad de lo divino.

Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).