Cuando abrió la boca, hubo un momento de suspenso, porque al principio las palabras le salían temblorosas, como si el Parkinson se las corriera de la lengua. Pero, como sucedería en su lectura al día siguiente, una vez que tomó ritmo ya no se detuvo, y su voz, por momentos susurrante y amorosa, por momentos de una intensidad cercana a la violencia, nos mantuvo encantados, sin que apenas nos atreviéramos a preguntarle nada. Cuando faltaba poco para terminar la clase, alguien atinó a acercar un iPhone a la mesa donde él estaba sentado, para grabar un fragmento de la charla, cuyo contenido, a su término, ninguno de los presentes recordaría con precisión, pero cuyos efectos vitales se harían sentir en nosotros de forma duradera. A continuación, fuimos a cenar todos juntos y, a raíz del estado de euforia en que nos había dejado Zurita, personas que hasta el momento no habían mostrado particular afinidad y simpatía conversaron y rieron como si fueran amigos de toda la vida, como si la presencia de Zurita hubiera propiciado una intimidad inmediata.

Al siguiente día, me tocó presentarlo en la lectura. Elegí escudarme en el argumento, sin duda retórico pero rigurosamente cierto, de que Zurita no necesita presentación, y de que escucharlo tiene la fuerza de un acontecimiento. Ahora pienso que eso tal vez se deba a que, aunque es un extraordinario poeta, Zurita no es solo un poeta, y en su figura se encarnan el viejo sueño vanguardista de fundir el arte con la vida y una poderosa ética vital. Pero nada de eso importó aquella noche. Como no se habían equivocado quienes me habían advertido de lo que provocaba, yo tampoco me equivoqué esa vez al llamarme a silencio. Luego de la lectura, de nuevo salimos todos juntos rumbo a un bar. Contagiados una vez más por la vitalidad arrolladora de Zurita –esa mezcla de cólera y bondad–, no solo confraternizamos y nos emborrachamos, sino que también, si los rumores son ciertos, a la mañana siguiente algunos estudiantes despertaron inesperada y felizmente en cuartos ajenos.

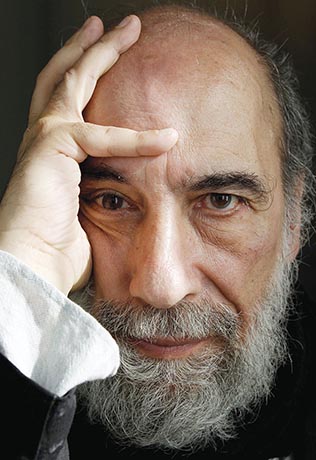

Yo no tuve esa suerte, pero en algún momento de esa noche, antes de la lectura, le pedí a Zurita una entrevista, que me concedió. Dos días después, un viernes por la mañana, me encontré con él en el lobby de su hotel, sobre Washington Square, y por fortuna no olvidé encender la grabadora. De modo que otra vez repito el argumento de esa noche: con ustedes, Raúl Zurita, que no necesita presentación.

¿Cómo empezó a leer poesía? ¿Fue un descubrimiento o un gusto adquirido?

Bueno, yo empecé a leer poesía porque un amigo de barrio que tenía once o doce años, que era un malvado desgarrador, un pésimo estudiante, que se trenzaba a puñetes todos los días, leía poesía y recitaba a Rubén Darío de memoria. No lo veo hace cincuenta años y sé que el rumbo de su vida ha sido totalmente distinto, pero por años tuve una sensación de culpa respecto a él. Tenía una intensidad, una fiereza, una pasión, una rebeldía, que me hicieron sentir que el poeta era él. Cuando me vi, ya en la universidad, escribiendo, sentí que le había robado algo y que estaba ocupando un lugar que debía haber ocupado él. Se llamaba Mauricio Gamboa. Hay una escena que no puedo olvidar: él era del sur y llegó a Santiago con su madre a los nueve o diez años cuando sus padres se separaron. Él vivía hablando de su papá –mientras le rompía los dientes a otro muchacho, cuando recitaba los poemas, vivía hablando maravillas de su papá–; que lo llevaría de vuelta al sur a andar a caballo y que lo vendría a buscar el próximo fin de semana. Nunca se apareció hasta que una vez sí lo hizo. Mauricio estaba con nosotros y de pronto lo vio. Su papá abrió los brazos como para abrazarlo y se cayó, lo intentó nuevamente y volvió a caerse. Estaba borracho como una cuba.

Entonces, en un primer momento, la experiencia de la poesía fue para usted algo fuertemente corporal, se podría decir, por el tema del recitado, porque cuando usted lee en público, en realidad recita de memoria con el texto impreso enfrente como apoyo.

Legiones de pequeñas y pequeños Foucault han terminado por hacer de la palabra “cuerpo” algo absolutamente banal, pero, poniéndome estruendoso, diría que fue una suplantación moral, yo le robé algo a ese fulano. Una lectura pública tiene, por supuesto, una dimensión corporal y el texto escrito funciona como un pentagrama. Un libro de poemas debe resistir todos los niveles de lecturas –desde el hojeo, esa mirada de quien, parado en una librería, lo hojea por unos minutos, y ya a ese nivel debe ser una maravilla, hasta la lectura más sensible, erudita e informada– y seguir siendo una maravilla. La poesía es cruel porque no tiene ninguna otra posibilidad que ser extraordinaria. Y debe resistir también la lectura oral, a viva voz. Puedo haber escrito este libro de casi ochocientas páginas, pero en una lectura pública solo tengo treinta minutos y todo debe suceder allí, el libro, tu vida entera. Si logro conectarme con el momento que escribí lo que estoy leyendo todo andará bien. Pero si algo me saca –sentir por ejemplo que me estoy excediendo en el tiempo– entonces será una agonía, comenzaré a fingir, y saldrá toda mi mentira, toda mi impostura, ¿me entiendes? Y eso es feroz.

¿Cuál sería esa impostura?

La impostura de tu vida entera, no imposturas pequeñas, no una mentirita, sino la impostura de estar vivo cuando lo único que hubieses deseado es haber nacido muerto.

¿O sea que escribir poesía sería, en cierto sentido, una forma de combatir la propia impostura de ser poeta?

En cierto sentido sí. Yo detesto ese artificio que suele llamarse madurez, esa actitud del tipo cuarentón que porque hace footing por las mañanas siente que el mundo es mejor, ¿me entiendes? Y que sale con eso de que es lo suficientemente joven como para lanzarse a nuevos proyectos, pero lo suficiente maduro como para tomar resguardos. No: esto es sin resguardos, es sin reservarse una puerta de emergencia. O eres joven o eres viejo. Pero si eres viejo, selo con todo, con tu enfermedad, con tus errores, con tu demencia, con tus temblores. El arte es la única experiencia que permite corregir la vida. Cuando publiqué La vida nueva en 1994 tenía 44 años y hace tiempo que había dejado de ser un muchacho, pero entendí que con ella quedaba en paz con mi juventud, con mi intento de cegarme, con mis escrituras en el cielo, con la universidad, con todo. Allí comienza mi vejez. La vejez es un acto creativo, tú la decides, o sea, tengo 64 años y cada vez me cuesta más caminar, cada vez me pongo más rígido y los temblores del Parkinson me están impidiendo teclear hasta que seguramente me lo impedirán del todo, pero no envejeceré nunca, será una obra. Solo me ocurrirá algo como morirme.

¿Cuáles fueron sus primeras lecturas de poesía?

En rigor lo primero que escuché fueron los cantos del Infierno de Dante que mi abuela nos contaba como si fuesen cuentos. Ahora, lo que realmente me gustaba eran las novelas. Las descubrí por una hepatitis que me tuvo en cama tres meses. Tenía once años y me aburría como ostra, ¿me entiendes? Me aburría a muerte. Yo leía revistas de historietas con monos, a los dibujos se les llamaba monos, y a la semana las había leído y releído todas. Alguien entonces me trajo un paquete de libros; eran los cinco tomos de Adiós al séptimo de línea, un novelón que tiene como trasfondo la guerra de Chile con Perú. “¿Cómo voy a leer esto? –pensé–. Esto no tiene monos.” Empecé a leer de aburrido, pasé la primera media página, llegué a la página y de pronto no lo solté más hasta que terminé la última línea del último tomo completamente enamorado de una espía chilena que se llamaba Leonora. En ese tiempo no podía darme cuenta de que esa novela era muy mala. Pero de allí ya no paré. Mi abuela detestaba a los franceses, como buena italiana, pero igual amaba a Victor Hugo. Lo leí entero: Nuestra Señora de París, Los miserables. Pocas veces he experimentado un placer mayor que el que me daba sumergirme en esos verdaderos océanos. Los trabajadores del mar es impresionante. Tiene una descripción de una tormenta de mar que debe contarse entre las páginas más magistrales de la historia de la literatura. Igual comenzaron a gustarme los poemas de Rubén Darío, pero era por Mauricio Gamboa.

¿Cómo siguió escribiendo después de ese primer paso de imitación?

Empecé a leer más. Entré a la universidad a estudiar ingeniería, lo hice en verdad por mi madre. Creo que el 90% de lo que he leído lo hice esos años. El problema era que quería escribir poesía y no daba. Si leía a Neruda, me ponía a escribir y me salía igual a Neruda. Leía a Enrique Lihn y me salía igual a Enrique Lihn. La poesía comenzaba a importarme, pero no tenía esta maldita cosa que se llama la autocrítica, que te arruina la felicidad.

De cualquier forma, la imitación es algo infravalorado. En las academias de arte durante muchísimo tiempo se enseñó a imitar, y es muy importante aprender los procedimientos de otros.

Estoy totalmente de acuerdo. Esta abuela italiana, que escupía si escuchaba hablar de Picasso, estudió pintura cinco años en la academia de Génova. Y me hablaba de su profesor, su maestro. Trajo todos sus dibujos, no sus pinturas, eran todas copias, copias impresionantes. Yo lo sé. Pero una cosa es que tú estés consciente de que estás en un aprendizaje y otra cosa es que lo veas como un obstáculo. Yo en ese momento sentía, en alguna parte, que había algo en lo que no creo, pero es una formulación, que se llama “la voz propia”. Yo no creo que exista una voz propia, finalmente. Nadie es dueño de su voz y el llamado autor es menos dueño que nadie. No existe nada fuera del mar general del habla de donde todo proviene: Platón, el monólogo final de Joyce, Cantinflas, Hamlet, Borges, el poeta Gelman, todos, y adonde todo vuelve.

¿Cómo llegó a escribir su primer libro?

Yo empecé a escribir en la universidad. En ese tiempo conocí a Juan Luis Martínez, no había terminado el colegio pero nadie en Chile sabía más de poesía que él. Me casé con su hermana, pero eso duró poco, cuando nos separamos ya estaba la dictadura y teníamos tres hijos. Prácticamente escribimos nuestro primer libro juntos y de hecho compartíamos la misma máquina de escribir eléctrica. La habíamos robado, nunca nos pillaron y la máquina era un lujo. Juan Luis murió en 1993.

¿Se refiere a Purgatorio?

Sí, pero todavía no se llamaba Purgatorio. En 1969 escribí un poema que sentí que ya me pertenecía, “El sermón de la montaña”. Se publicó en 1971 en una revista, pero salió mal, todo lo pusieron al revés, yo no ponía ni puntos ni comas, reemplazándolos por mayores espacios entre las palabras, pero los tipos de la imprenta le pusieron todos los puntos y las comas que les pareció que faltaban y muchas cosas más. Era mi primera publicación y fue tal mi decepción que no volví a ver el poema en 39 años, hasta que un editor quiso reeditarlo como libro. Volví a la diagramación original y vigilé las pruebas como si fuera la niña de mis ojos. Apareció en 2010 sin un error y para mi sorpresa y alivio era realmente un buen poema. Después aparecí en una antología que hizo Martín Michel Vega, un argentino que llegó a Chile a ver el proceso, era plena época de la Unidad Popular. Era un psiquiatra y cantautor con muy buen ojo. La antología apareció en 1972 en Buenos Aires y es notable.

¿Qué escribió después de “El sermón de la montaña”?

En 1971 escribí “Áreas verdes” y en 1973 el poema final de Purgatorio. Ese año, el 11 de septiembre, se produce el golpe y me apresan el mismo día en la mañana. Me estaba separando de la hermana de Juan Luis, tenía dos hijos y un tercero en camino, mi vida era un desastre. Estuve en un barco y salí totalmente destrozado. Cuando me tomaron preso yo estaba con una carpeta de poemas. Soldado por el que pasaba –eran marinos– me quitaba la carpeta y decía: “¿Qué es esto?” “Son poemas.” “¿Tú crees que somos tontos?” Creían que esos poemas visuales eran escritos en clave, aunque mirándolo bien tenían razón para dudar. Cada vez que decía “Son poemas” recibía unas golpizas feroces, pero después me los entregaban. Siempre se repetía la misma escena. Hasta que al final llegué al barco. Eran unos camiones que nos llevaban a todos acostados. Cada que el camión saltaba en los baches, saltábamos clavándonos entre nosotros. Era impresionante, me gustaría escribir un día lo que fue esa media hora, tres cuartos de hora de viaje. Yo llevaba la carpeta con los poemas afirmada entre los dientes. Era el único signo de que yo no estaba completamente loco, que había un antes, de que no era invento mío, de que lo que estaba viviendo no era una alucinación. Entre patadas y culatazos nos subieron al barco, entonces ahí un oficial agarró la carpeta: “¿Qué es esto?” Estábamos en el borde del barco. “Son poemas.” “Sí, son poemas esta mierda”, dijo, y los botó al mar. Entonces, en condiciones muy desesperadas, traté de memorizarlos. Salí pésimo, y lo único que quería era conseguirme un trabajo por mis hijos y estaba en una situación desesperada. Y no conseguía ningún empleo, la poesía no me importaba nada. Vivir en una dictadura es una experiencia casi intraducible, porque es la humillación y la pobreza; no pobreza, rachas de miseria, ¿me entiendes?, no es solamente el miedo, es la humillación. Estás absolutamente a merced del antojo del primer soldadito que te encuentres. Una vez una patrulla de militares me bajó de un bus y me tuvieron por horas con las manos al borde del pavimento solo por divertirse y después me dejaron… Pero me sentí tan profundamente impotente, tan humillado, que me acordé de la famosa frase de Cristo sobre la mejilla. Y entonces me encerré en un baño y con un fierro al rojo quemé la mía, sin fotógrafos –no era una performance–, sin nada.

¿Y eso fue un gesto como para poner la otra mejilla?

Exacto. Creo que casi en ese momento entendí que había comenzado algo que algún día debía terminar con el vislumbre de la felicidad. En 1979 publiqué una fotografía aérea del desierto de Atacama con una frase grabada sobre él. Decía “Ni pena ni miedo”. Mide más de tres kilómetros de largo y solo puede verse desde el aire.

Como un recordatorio…

Tal vez. Yo nunca le pondría a un libro Infierno, porque el infierno es todo lo que está fuera del libro. El paraíso también es inescribible. Todo aquel que ha tenido una experiencia de soledad, de miedo, de dolor, de verdad, sabe que, contra los gramatólogos, hay cosas que nunca van a poder expresarse. El sufrimiento, el dolor extremo, son inexpresables, no alcanzan a llegar a las palabras. Cuando tú ves a alguien a quien se le murió un hijo, lo único que puedes hacer es tratar de contenerlo, pero nada más, no va a oír nada de lo que le digas y su grito y su aullido es también para nadie. Allí se desfonda el lenguaje, el que sufre está expulsado del mundo, es lo más cercano a la muerte y es algo que también sabe cualquiera que haya tenido una experiencia de amor, pero de ese amor donde las palabras amor, sexo, orgasmo se quedan cortas. Es cuando vienen Juan y María, o Juan y José, y entonces se produce algo en ese encuentro que es distinto a lo que se usa habitualmente al cruzarse con una persona. Por un instante, María deja de ser María y José deja de ser José, eso tampoco es expresable. A nosotros como seres humanos nos tocó el espacio entre el infierno y el paraíso. O sea, el purgatorio de las palabras. “Padre, padre, ¿por qué me has abandonado?” Todo ser humano, en algún momento de su vida, va a decir eso. No hay ser humano en el paso por esta tierra que no haya sentido, o que no vaya a sentir, que es un desterrado en este desierto. Para la poesía esas palabras crean a Cristo. Son tan universales que se necesitaba no un hombre sino un dios para pronunciarlas.

Pero si la escritura es una purga de esa soledad constitutiva del individuo, ¿la poesía no es una instancia de trascendencia, entonces?, ¿que nos reconcilia con la totalidad de lo humano?, ¿que, al expulsarnos de nosotros mismos, nos reconcilia de alguna manera con los demás?

La poesía, si vamos a filosofar, es el primer encuentro del ser con las cosas. Después vendrán las teorías, las explicaciones, las razones, esa mentira por la que han muerto tantos que se llama verdad. La poesía es la primera respuesta a la muerte, al hecho de saber que te vas a morir. Entonces, si la poesía desaparece, la humanidad desaparece a los cinco minutos.

¿Por qué? ¿Porque la poesía no va a desaparecer o porque la humanidad está condenada a desaparecer?

Porque la poesía no va a desaparecer y porque la humanidad está condenada a desaparecer. La poesía es anterior a la escritura y sobrevivirá a su fin, irá tomando distintas formas. Pero nosotros nunca hemos salido de la época homérica, todavía estamos en la época de la ira. Que la primera palabra de la Ilíada sea cólera lo dice todo. No dice “belleza canta”, no dice “amor canta”. Dice “cólera canta”, y la cólera es la cólera.

Recuerdo una conversación anterior, donde usted hablaba de Los hermanos Karamazov y definía lo que lo conmovía como una mezcla de cólera y bondad. En aquella ocasión le pregunté si eso se aplicaba a lo que usted escribe. Observo que la cólera vuelve a aparecer aquí, ahora que habla de la Ilíada.

Hay un salmo, que es el salmo 137: “Acuérdate de la gente edomita que decía: ‘Arrásenla, arrásenla hasta los cimientos.’ Hija de Babilonia que serás destruida, dichoso quien te haga los males que a nosotros nos hiciste, bienaventurado quien agarre a tus pequeños y los haga pedazos contra las piedras.” Lo que me alucina de los grandes poemas arcaicos es la desnudez de los sentimientos. Nunca me ha gustado el comienzo del Evangelio: “En el principio fue el verbo.” Me gusta el comienzo del Génesis: “Estaba la oscuridad y el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.” ¡Eso es poesía! La desnudez absoluta de los significados. Lo otro es poesía filosofante.

Usted vuelve en sus libros una y otra vez a fuentes como la Biblia y Dante. Aunque se dice una persona no religiosa, cuando lo escucho pienso que es un religioso en el sentido etimológico, y en el sentido más auténtico del término.

Isaías, Oseas, los Salmos, el Cantar de los Cantares, el Libro de Job… Lo importante no es Dios, lo importante son los poemas que crean a Dios: “Y compadecido llamaré a ‘No amada’: ‘Amada mía’ y le diré a ‘No eres mi pueblo’: ‘Tú eres Mi pueblo’ y él me contestará: ‘Tú eres mi Dios’.” Oseas. “¿Y dónde estabas tú cuando yo levanté los cimientos de la tierra y las millones de estrellas matutinas se despertaron cantando al unísono?” Job. Tremendo. Textos, frases como esas, más que llamarme a la idea de Dios, me reafirman su ausencia. Esto que llamamos lo humano crea esos poemas colosales precisamente para llenar el vacío con que nacemos.

Desde su primer libro, Purgatorio, hay una voz ya configurada. Sin embargo, usted acaba de decir que no cree en la voz. Me gustaría volver sobre esa afirmación suya.

Descreo cada vez más de la idea de autor. ¿Quién dicta? ¿Quién, por coloquial que seas, hace que de pronto te pongas a hablar en una lengua que no es la que usas para comprar pan? La respuesta de los griegos fueron las musas, y bajo múltiples máscaras esa respuesta perduró hasta que Baudelaire les pidió a los poetas que presumían de tener conexión directa con el Olimpo que mostraran sus borradores. Eso es crucial y al mismo tiempo feroz, al expulsar a las musas expulsa también la posteridad. En lugar de las musas instala el vacío. Pero la pregunta persiste. Los grandes poemas son de una indiferencia infinita frente a quienes los escriben. A los sonetos de Shakespeare les importaban un pepino las angustias, conflictos, ambiciones, problemas matrimoniales de un tal Shakespeare. Los sonetos de Shakespeare solo querían ser los sonetos de Shakespeare.

Creo que está hablando de trascendencia otra vez.

No hay más trascendencia que la trascendencia de una lengua.

También quisiera hablar de la idea de obra. Usted, desde Purgatorio, escribe libros, escribe ciclos, escribe una obra, a pesar de su atención por el poema individual. ¿Cómo surgió, desde el principio, la idea de hacer una obra, de hacer una escritura?

Como los hijos de los edomitas.

Volviendo al tema del individuo, ¿por qué Zurita? ¿Por qué esta obra monumental se llama Zurita?

Sí. ¿Cómo se siente con el tratamiento que le dio Bolaño en su literatura?

Me trató bien. Pero da lo mismo.

¿Qué está escribiendo ahora? ¿Qué viene después de Zurita?

Me gustaría tener un ejemplar.

(Buenos Aires, 1981) es poeta y traductor.