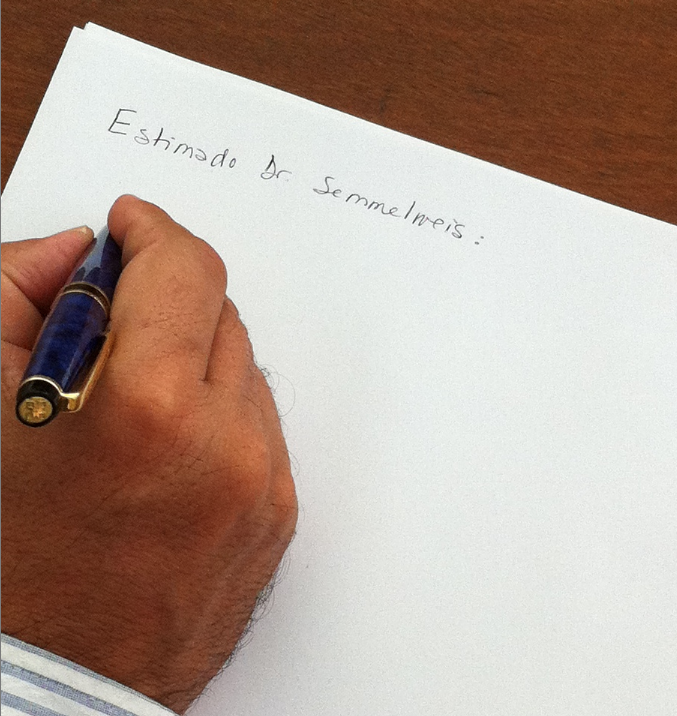

Le escribo desde el más improbable de los sitios: su futuro. Hace 148 años usted falleció en Viena, en el asilo de Lazarettgasse para enfermos mentales. La causa directa de su muerte fue curiosamente una septicemia, enfermedad que con tanta imaginación y ahínco usted combatió durante toda su vida profesional. Se dice que la ocasionó la infección de una herida que le produjeron los golpes que le propinaron los guardias del asilo después de que había tratado de escapar. No sé si recuerda, pero su comportamiento los últimos años de su existencia fue, por decir lo menos, desconcertante, y su afición por el alcohol empeoraba su condición. Nunca se supo si sufrió de melancolía, sífilis terminal o un padecimiento neurodegenerativo identificado en 1901 que produce trastornos conductuales y que hoy se conoce como enfermedad de Alzheimer. Le escribo intrigado porque me pregunto si llegó a tener conciencia de la importancia que tendría para la medicina y la salud pública la medida que puso en práctica en la Clínica de Maternidad del Hospital General de Viena en 1847: el lavado de manos.

Como bien sabe, en aquellos tiempos estaban todavía en boga las teorías humoral y miasmática. Al igual que Hipócrates, el grueso de los médicos de su época pensaba que las enfermedades eran producto de un exceso o un déficit de alguno de los cuatro humores. Los miasmáticos aseguraban que las enfermedades las diseminaban los “males aires” o miasmas, de allí la costumbre de ventilar continuamente los pabellones de los sanatorios y evitar en ellos los hacinamientos. Era difícil, por lo tanto, aceptar lo que usted sugería: que era cierta materia que llevaban los médicos de los anfiteatros a las salas de parto lo que producía las famosas fiebres puerperales.

Desde el siglo XXI puedo confirmarle que construyó usted su argumentación de manera impecable. Todos sabían que esas fiebres eran más comunes en los partos hospitalarios que en los que se atendían en el hogar, que eran la gran mayoría. Pero en su caso había una incógnita adicional: la tasa de mortalidad en el Pabellón Uno de la Clínica de Maternidad de su hospital era muy superior (29%) a la del Pabellón Dos (3%), a pesar de que en ambos se atendían a mujeres pobres, en el mismo tipo de salas de expulsión y con las mismas técnicas. Intrigado por esas diferencias estudió todas las otras posibles causas de esta mortal enfermedad: el hacinamiento (más común en el Pabellón Dos), el clima y hasta las prácticas religiosas. La única diferencia que advirtió fue el tipo de personal. El Pabellón Uno era un centro de enseñanza para estudiantes de medicina, mientras que el Pabellón Dos era un centro de capacitación de parteras.

La clave se la dio la muerte de su colega y amigo Jakob Kolletschka, profesor de medicina forense, quien accidentalmente se lesionó con un bisturí al estar realizando una autopsia. Adquirió una infección que lo llevó a la tumba y los estudios patológicos mostraron que había fallecido por una infección muy similar a la que desarrollaban las mujeres que sufrían de fiebre materna. La teoría microbiana de la enfermedad aún no había nacido y usted correctamente concluyó que la “materia cadavérica” que transportaban los médicos y los estudiantes de medicina de los anfiteatros (a los que no tenían acceso las parteras) a las salas de parto debía ser la responsable de la infección puerperal.

Recordará usted que a mediados de mayo de 1847 instituyó en su servicio el doble lavado de manos antes de cada parto, primero con agua jabonosa y después con agua clorada. El resultado fue sorprendente: la tasa de mortalidad por fiebre puerperal en el Pabellón Uno disminuyó a 2.2% en junio y a casi cero a finales del año. ¡Había usted descubierto el origen de las fiebres maternas!

Permítame ahora hacerle un pequeño recuento del impacto que ha tenido su descubrimiento. La consecuencia más obvia es sin duda el dramático descenso de las muertes por infección puerperal. Hoy, en general, los partos son atendidos por personal que tiene la costumbre de lavarse escrupulosamente las manos antes de entrar en contacto con una parturienta, y usar instrumental y otros insumos perfectamente limpios. Esto ha permitido erradicar en los países más ricos la fiebre puerperal como causa de muerte materna. Por desgracia, en las naciones más pobres, el contacto con el “material” que da origen a estas fiebres, que ahora sabemos no es solo el “material cadavérico”, no puede evitarse del todo y cada año cerca de 70,000 mujeres todavía fallecen por esta causa en el mundo.

Pero la costumbre de lavarse las manos no se limitó al campo de la obstetricia. De hecho, dio origen a una práctica central de la cirugía moderna, la antisepsia, palabra de origen griego que significa “contra la putrefacción”. Un par de décadas después de haberse descubierto el origen de la fiebre puerperal, un médico francés, Louis Pasteur, descubrió que en la materia cadavérica y en muchos tipos de materia habitan organismos infinitamente pequeños que denominó bacterias, que son los responsables de aquellos padecimientos que comúnmente se asocian a cuadros febriles. A los pocos años, en 1867 para ser más precisos, un cirujano inglés, Joseph Lister, atribuyó las infecciones de las heridas quirúrgicas a las bacterias y propuso utilizar el fenol para lavar todo el instrumental, las manos de los cirujanos y las heridas quirúrgicas mismas. El efecto de este “ritual antiséptico” fue tan espectacular como el que se produjo con la medida introducida por usted en el Hospital General de Viena: las cirugías dejaron de ser una sentencia de muerte por infección.

Y al cabo de los años, la práctica por usted instituida se extendió más allá de los espacios obstétricos y quirúrgicos cuando se descubrió que las infecciones en los hospitales se podían transmitir a través de diversos mecanismos en los que está involucrado prácticamente todo el personal que trabaja en esas unidades. Hoy ese hábito ocupa un lugar privilegiado en la lucha contra las infecciones nosocomiales que por desgracia se han constituido en uno de los mayores retos que enfrenta la medicina contemporánea.

El lavado de manos se convirtió también en una de las medidas más útiles para evitar el contagio y la diseminación de microorganismos en las comunidades. Se dice que esta económica medida podría evitar hasta un millón de muertes anuales por diarrea en el mundo y por ello recientemente la Organización Mundial de la Salud decidió celebrar el 5 de mayo como el “Día Mundial del Lavado de Manos”. Esta práctica también ha sido crucial en el control de epidemias de diversas enfermedades respiratorias.

Supongo que ahora que se entera del impacto que ha tenido su descubrimiento y la medida que adoptó para combatir las fiebres puerperales renacerá su rencor contra los médicos de su época que obstaculizaron su trabajo reaccionando primero con asombrosa indiferencia y después con franca hostilidad. Llegaron al extremo de despedirlo de su cargo y fue con enormes dificultades que pudo volver a encontrar empleo, lejos de Viena, en su natal Budapest. Yo mismo me pregunto, ¿cómo es posible que frente a la evidencia contundente del descenso de la mortalidad en el servicio de obstetricia no reaccionaran de manera favorable? El conocimiento médico, por desgracia, se convierte en dogma con suma facilidad y aquellos que alguna vez tuvieron un espíritu crítico frecuentemente se transforman en los más serios defensores del statu quo. Debe reconocer, sin embargo, que no todos estuvieron en contra suya. Su amigo Ferdinand Hebra escribió lo siguiente en su defensa: “Cuando se haga la historia de los errores humanos será difícil encontrar ejemplos de esta clase y provocará asombro que hombres tan competentes pudiesen, en su propia ciencia, ser tan ciegos y estúpidos”.

Los historiadores ahora señalan que lo que les molestó a sus colegas no fue tanto el que usted pusiera en cuestión las teorías imperantes, sino el que los identificara como focos de enfermedad y hasta de muerte. Recuerde usted lo que alguna vez le respondió un prominente obstetra a Oliver Wendell Holmes cuando este sugirió que el origen de las fiebres puerperales podría ser la suciedad de las manos de los médicos y enfermeras: “Los médicos son caballeros y las manos de los caballeros están siempre limpias”.

Déjeme decirle, doctor Semmelweis, que su obra no solo dio origen a la antisepsia moderna, revolucionó la lucha contra las infecciones maternas, sentó las bases de la epidemiología nosocomial y enriqueció la práctica de la salud pública; su trabajo también fortaleció el estudio de uno de los fenómenos más polémicos de la medicina moderna, el daño iatrogénico, que no es otra cosa que el daño producido por el médico. En un informe publicado en 1999 por el Instituto de Medicina de Estados Unidos titulado Errar es Humano, se señala que los errores médicos son responsables de no menos de 100,000 muertes anuales en ese país. Increíble, ¿no le parece? Pero no quiero perturbar más su eterno descanso. Ese asunto posiblemente sea el tema de una nueva comunicación. Prefiero por ahora dejarlo con una cita suya que hace un justo reconocimiento a su legado: “Cuando pongo la mirada en el pasado, sólo puedo apartar de mí la tristeza que me embarga volviendo los ojos hacia un futuro feliz en el que la infección habrá desaparecido”. Allí me encuentro, y lamento decirle que ese futuro no es tan feliz, entre otras razones porque las infecciones siguen con nosotros . Sin embargo, puedo asegurarle que en la historia de los esfuerzos por combatirlas, la aventura que usted encabezó figura dentro de las más ilustres.

Desde México lo saluda con admiración

Octavio Gómez Dantés, médico sanitarista

Investigador del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.