“La banalidad del mal”, la frase de Hannah Arendt, se usa hoy en día para adornar toda suerte de argumentos. Para comprenderla hay que volver al contexto en que fue escrita.

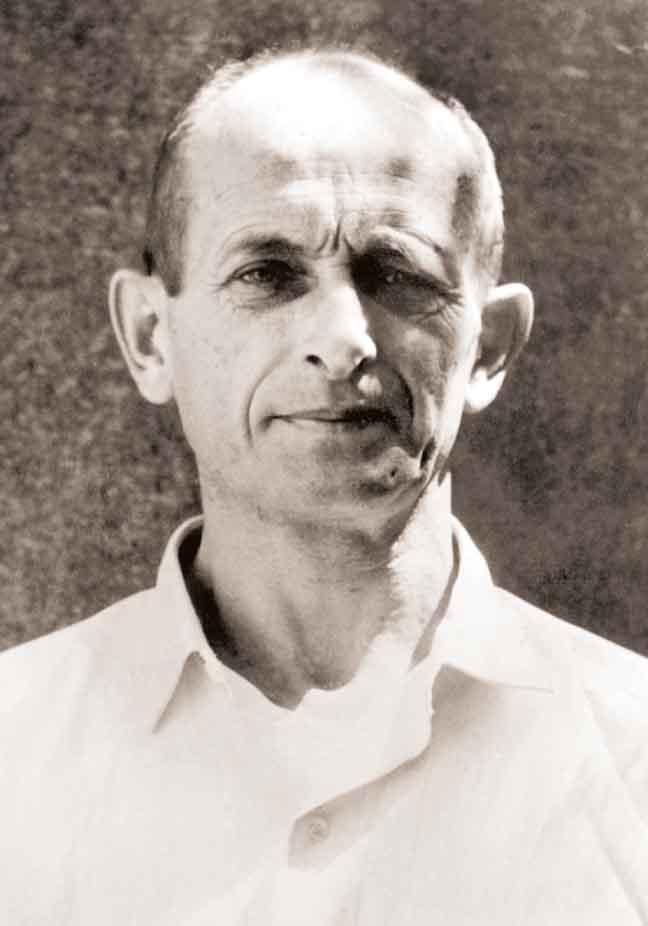

Hannah Arendt creó el concepto de la “banalidad del mal” en un libro ejemplar y único llamado Eichmann en Jerusalén, una suerte de reportaje filosófico en que la pensadora israelí usa un extenso material histórico, documental y conceptual para ampliar una noticia de periódico hasta hacerla universal: el secuestro, juicio y condena a muerte a Adolf Eichmann.

Arendt, en su ensayo, desnuda al mismo tiempo dos mecanismos contrarios que sin embargo encajan perfectamente y nos permiten comprender por qué es tan difícil admitir lo que tenemos ante los ojos. Por un lado, desmenuza con lujo de detalle la maquinaria nazi de exterminio. El culto a la obediencia, la falta de verdadera resistencia, la compartimentación, que permitió a los culpables transformar sus crímenes en actos burocráticos. Pero al mismo tiempo la pensadora desnuda el mecanismo inverso, el de la opinión pública israelí sedienta de encontrar en Eichmann un monstruo sobrehumano, incapaces de ver que el demonio puede ser un caballero retirado, reacio a la violencia física, mediocre pero puntual.

Arendt explica cómo los nazis necesitaban creer que los judíos eran seres infrahumanos que no merecían compasión, pero de un modo parecido la opinión pública israelí, por su parte, necesitaba creer que el líder nazi era un monstruo en estado puro al que bastaba eliminar para eliminar con él sus actos.

En ambos lados de la balanza, con distintos grados de culpa y de vileza, Arendt se encontraba con la dificultad que tenemos para admitir que nuestros verdugos, tanto como nuestros santos y nuestros héroes, son seres iguales a nosotros, hombres finalmente.

Creo que sin proponérselo, Arendt hace patente uno de los grandes problemas de la novela y del cine: retratar la banalidad del mal, pero también, inversamente, retratar la serie de acontecimientos y casualidades extraordinarios que forman lo que llamamos la banalidad.

La escritura narrativa tiene sentido sólo cuando logra retratar esta paradoja: la de que la mayor parte de nuestros sueños no se cumplen, pero que la realidad suele ser mucho más compleja y asombrosa que nuestros sueños. Que saltar del octavo piso y volar es menos extraño que subirse a un bus. Las buenas novelas y las grandes películas no nos cuentan historias ni inventan las leyendas —eso lo hacemos a cada momento los hombres—, sino que desnudan los mecanismos de nuestras ficciones y a la postre nos permiten ver las cosas tal y como son.

Isaac Bashevis Singer nos describe en su autobiografía Amor y exilio el club de jóvenes escritores judíos de Varsovia, lleno de socialistas, ácratas, dementes, solitarios que se desesperan porque no tienen sobre qué escribir. Toda una generación, que podría ser la mía, o la de cualquiera, asqueada de una vida sin sentido, aburrida e infinitamente miserable, que siente que todo misterio le ha sido arrebatado. Bashevis Singer intenta ser otro más de esos jóvenes. Busca desesperadamente no creer en nada, escribir sobre la nada, luchar contra la nada, viajar hacia la nada. Pero se encuentra una y otra vez con el milagro. A veces en una mujer muy delgada que pare silenciosamente un hijo suyo, a veces en la muerte de algunos de esos jóvenes desesperados, finalmente en su propio destino a la deriva de todo. El destino de un escritor que ve desde su exilio neoyorquino morir de una sola vez seis millones de potenciales lectores pero que sigue escribiendo en esa lengua de muertos (el yiddish) quizás porque es la única manera de que esos muertos sigan hablando.

La presencia del diablo y de Dios obsesiona al joven Singer hasta tal punto que no come, y apenas sabe dónde vive y con quién. Hasta que de pronto, con el transcurso de los años, estas presencias, la del diablo y la de Dios tantas veces entremezclados, se hacen patentes no en otra cosa que en la banalidad de sobrevivir, de tomar café, de mirar los pájaros comer restos de pan duro. En la vida cotidiana que a pesar de todo sigue ofreciéndose a los ojos, a las manos, a los oídos del que quiere olvidarla o negarla. Y Singer descubre que el hecho de que esta banalidad exista es ya un milagro suficiente.

Las novelas y las películas siempre están en deuda con el lado milagroso de la banalidad. La intuición de que el mundo es inestable y frágil se encuentra saciada en pueriles conspiraciones a lo Dan Brown. Pero inversamente la sensación, no menos falsa, de que el mundo es estable y claustrofóbico encuentra su reflejo en la mayoría de las novelas que se publican en Europa hoy o en los cientos de películas independientes que se complacen en no encontrar respuestas a una serie de problemas que no tenemos.

El arriesgado punto intermedio entre el asombro fácil y la decepción más simple aún es, para mí, lo que hace grande un libro o una película, lo mismo una superproducción, como El Padrino de Coppola, que nos cuenta grandiosamente una sencilla historia de familia, o el triste amor adúltero en “La dama y el perrito” de Chéjov, que en una sola frase nos permite entrever toda una vida. O el final de Ana Karenina y la sensación de Lev, el protagonista, de que toda su vida sigue siendo la misma, y sus impaciencias y sus ganas no pueden ya cambiar, pero que a todo eso su nueva fe en Dios le ha dado un velo diferente.

Los grandes libros, las grandes películas, que pueden no ser largos ni aparatosos, pero que son por fuerza siempre ambiciosos, son lo que nos permite ver a los otros y a nosotros mismos de frente. Ni desde el cielo, ni desde el suelo. Toda gran obra de ficción, por más imaginativa que sea, por más alejada de toda convención que nos parezca, es realista, porque busca esa secreta reconciliación con el mundo. Ayudarnos a desnudarnos de las leyendas, las mentiras piadosas, los dogmas y las ideas que se interponen entre el asombro de estar vivo y el terror de morir.

Todas las historias, todas las leyendas, finalmente están aquí, contándose unas a otras para obligarnos, entre una función y otra, entre una canción y otra, a contar sin máscaras nuestra propia historia. –

Yuri y Laura, alpinistas

Cuando escuchamos que alguien conquistó la cumbre del Everest, la imagen de la proeza es por lo regular sonrisas, nieve, cielos despejados y encuadres de paisajes montañosos que sólo se logran…

Shara: El dolor y el tiempo según Naomi Kawase

Shara, una de las películas esenciales en la filmografía de la japonesa Naomi Kawase, cumple dos décadas.

Villa Marx

Habrá sido la fascinación por lo invisible lo que, hace ya unos años, me llevó a buscar un salvoconducto hacia una de las ciudades interiores más…

La gran serpiente negra

La vimos bajo el camino, en un hoyo que se extendía de un lado al otro. El camino no era realmente un camino, sino más bien un sendero. Y el sendero era tan estrecho que parecía más bien un…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES