Si en 1872, Marx y Engels, en el íncipit del Manifiesto Comunista (un texto político que la burguesía mundial leyó como literatura de terror, aunque no de ficción), dijeron que el fantasma del comunismo recorría Europa, hoy podríamos, ¿incurriendo en irreverente paráfrasis?, decir que el mito del vampiro se pasea por la cinematografía mundial desde los comienzos de ésta. Ya en 1896, un año después de la invención del cinématographe, el mago de feria Georges Méliès hospedaba a un extravagante vampiro en uno de sus fantasiosos cortometrajes: La mansión del Diablo. Desde entonces el personaje ha frecuentado las cinematografías de todo el mundo superando en cuantía a otro personaje mítico y bestseller: Tarzán, el señor de los monos. En 1978 el crítico Jean-Pierre Bouyxou registraba ¡seis mil películas con vampiro! (cifra exorbitante salvo si acaso también incluye meras menciones en títulos y diálogos).

En tan cuantiosa filmografia vampirológica hay de todo: desde las obras de genio (Nosferatu, de Murnau, y Vampyr, de Dreyer) a la talentosa parodia (La danza de los vampiros, de Polanski) y los bodrios (Billy the kid versus Dracula o Santo contra las mujeres vampiros), pasando por el buen Drácula de Browning y las algo menos buenas secuelas de la Hammer Films… Pero sólo algunas veces fue posible detectar lo que estaba latente en el tan reiterado personaje: su índole romántica; la cual cabalmente se manifestaría al fin en dos obras separadas por catorce años: el Nosferatu de Werner Herzog (1978) y el Drácula de Francis Ford Coppola (1992).

Aunque Herzog declaró que no pretendió hacer un remake sonoro y colorido de la symphonie des grauens, la “sinfonía en gris” de Murnau, sino una versión divergente, una metáfora de la Alemania nazi, su Nosferatu, Phantom der Nacht (Nosferatu, fantasma de la noche) resulta apenas algo más que un deleitoso ejercicio de estilo que deriva mucho de aquella obra maestra de 1921, tanto por el guión escrito como por su narración visual: hay hasta perfectas copias, pero en colores, de secuencias y encuadres, y el protagonista exhibe, como Max Reck (el anterior Drácula silencioso), un cráneo igualmente raso que un crítico grecofrancés, Ado Kyrou, habría de hallar “faliforme”. Pero el mayor mérito del segundo gran Drácula alemán está en el tratamiento humanizador del protagonista, a quien el actor Klaus Kinski otorga, no una presencia fuerte, sino un modo neurótico, lánguido y casi pasivo de ejercer el vampirismo en desesperado modo de pretendiente amoroso, y cuando se alimenta sorbiendo la sangre del cuello, y casi del pecho, de la hermosa Lucy Herker (Isabel Adjani) parece un niño viejo mamando de la teta materna.

Ambientada en Wismar, una pequeña ciudad alemana de estilo “gótico”, la versión de Herzog, engolosinada en una fotogenia de colores apagados por el crepúsculo o la noche, ilustra la pasión desfalleciente de un señor vampiro ahora más patético que temible: un Drácula sufridor de soledad y de no deseada inmortalidad, ansioso más de amor que de sangre e imbuido de un tono pasional muy del romanticismo alemán (es decir el romanticismo más genuino y hondo).

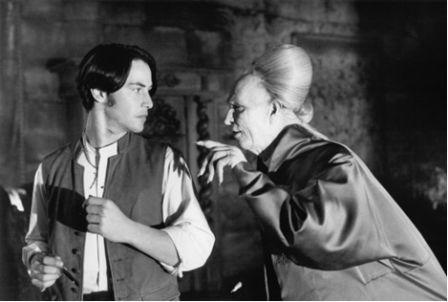

Más vigoroso, más espectacular, más erótico, más poderosamente dramático y aun más romántico y transgresor, es el hollywoodiano y superproducido Drácula del muy talentoso Francis Ford Coppola, titulado Bram Stoker’s Dracula (Drácula de Bram Stoker). La superpelícula, con su fuerte y atrayente reparto estelar (Gary Oldman como el señor vampiro salvajemente lujurioso; Wynona Ryder como su amada, su víctima y finalmente tan cómplice de aquel que por poco no se vuelve cabal vampira; Anthony Hopkins como el doctor Van Elsing exterminador de vampiros y tiránico y algo siniestro “agente del Bien”; etc.) es una vertiginosa fiesta de gozable imaginería y también un fatigante festival de “efectos especiales” y de collages logrados mediante computadora. Pero a final de cuentas este Drácula menos fiel al de Stoker de lo que presume el título en inglés, resulta, para el espectador enfrentado “inocentemente” al resultado en pantalla, una película casi hipnótica, que arrastra a sus personajes y quizá a muchos espectadores en una corriente de delirio sensual y de estremecimientos ambiguos.

Epítome de las leyendas, la literatura y el cine que erigieron el mito vampírico, el Drácula coppoliano condensa todos los Nosferatus y Dráculas anteriores en un archiprotagonista ecuménico, desplegado en una vasta, varia y reiterativa serie de mutaciones: guerrero feudal y empalador de turcos, anacrónico aristócrata de castillo, hombre murciélago que trepa muros y recorre cielorrasos, hombre lobo que manda a un ejército de lobos (o a un solo pero ubícuo lobo blanco), hombre demonio de colmillos como puñales, dandi galanteador en elegante atuendo gris, señor de las fieras y de las tinieblas, íncubo hipersexual y, sobre todo, sublime héroe del amour fou, el “loco amor” cantado por los romances, por el romanticismo y el surrealismo: la erótica pasión, en fin, que va más allá de la muerte y de los siglos.

Si tan exigente crítico literario como Harold Bloom distinguió la novela de Stoker poniéndola en la decisiva lista de títulos de El canon occidental y se declaró aficionado a todas las películas de vampiros, seguramente aposenta al Drácula de Coppola en un íntimo canon del cine fantástico.

(Continuará)

Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.