¿Por qué los médicos –sobre todo los cirujanos– no curan a sus seres queridos? La razón es simple: no quieren involucrarse para no correr el riesgo de cometer un error. Esa frialdad es una de las características de la profesión. Por ello el trato con los médicos, además de imponer respeto, da miedo. No sólo por el pedestal en que se encumbran sino además por la forma en que se dirigen a los pacientes. Rara vez lo hacen de una manera amistosa; por lo general hay un tonillo despótico y una indiferencia glacial. No estaría mal que en las materias que los galenos cursan para poder ser llamados así hubiera una de acercamiento y contacto con el paciente. Más bien, se les inculca lo contrario: la manera de alejarse del dolor, cuando el individuo que está frente a ellos requiere, además de una gragea, una sonrisa y una palmada de otro ser humano, de un profesional de la salud que sepa explorar nuestro cuerpo y transmitir con sus manos el inicio de una curación.

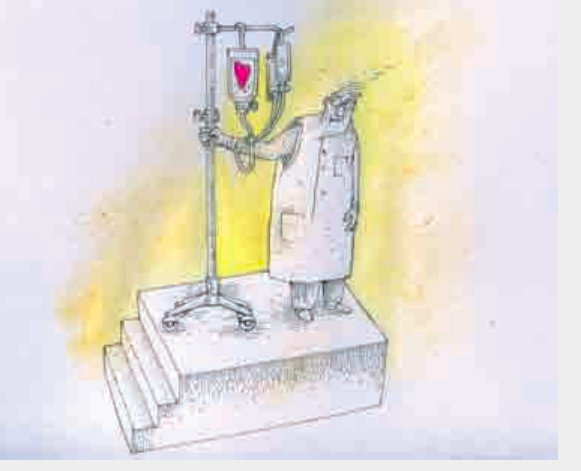

Una caricatura setentera de Quino muestra en una playa a un individuo en un lugar tan elevado como el del salvavidas; al verlo una persona le pregunta a otra si se trata del salvavidas; la respuesta, inmediata y fulminante, se reduce a dos palabras: es médico.

Así como sabemos que no hay enfermedades sino enfermos, de la misma manera cada paciente es una singularidad en su trato con quien lo atiende. Pero si el profesionista sanitario intenta resolver el problema como si fuera el director de una fábrica de productos en serie, vaya dificultad con la que nos topamos. Hace algunos años una enfermedad me adentró en el mundo clínico: médicos editores, estudiantes de medicina, especialistas de alto nivel que se renuevan siempre, especialistas que alguna vez fueron de alto nivel; ansiosos, impertinentes, cariñosos, respetuosos, veraces y, lo peor de todo, médicos comerciantes; por todo lo anterior, desde mi perspectiva, la relación con el médico implica de entrada la palabra confianza y simpatía. Si un paciente no confía en su médico o le cae mal, las cosas seguramente no marcharán bien y lo indicado en esos casos es cambiar de doctor.

La gran mayoría de las personas están de acuerdo en que al ser humano lo compone una tríada: cuerpo, mente y espíritu. La mente está en todos y cada uno de los padecimientos clínicos, ya sea un resfriado, un problema óseo, visual, estomacal, cardiaco, respiratorio, una enfermedad crónica, etcétera.

Los órganos del cuerpo humano se prestan a las jugarretas que el pensamiento propone; sin embargo, la gran mayoría de los profesionales de la medicina hacen a un lado esa perspectiva. En ciertas lenguas se dice con claridad: “hizo una enfermedad” y no “se enfermó”. El médico familiar que conocía la habitación y el entorno de su paciente era más integral en su visión; a cambio atendía un menor número de enfermos. Hoy en día las máquinas parecen haber sustituido las manos y los ojos de los jóvenes galenos. Son una generación en la cual la tecnología es una deidad y con ella pretenden resolver lo que los médicos con experiencia clínica, a veces de un vistazo, diagnostican. Someten al enfermo a una serie de estudios que son peores que la enfermedad misma y el remedio muchas veces incluye pastillas espantosas, prácticamente imposibles de tragar. Poco importa ese contratiempo, hay que seguir tragando sapos.

Desde hace siglos en diversos continentes se han desarrollado técnicas para curar las afecciones. Los egipcios trepanaban los cerebros enfermos. En los alrededores del siglo XI, en Persia, Avicena era capaz de curar las cataratas. Los aztecas desarrollaron una farmacia con base en la flora que tenían a su alcance y su conocimiento quedó plasmado en el Códice Badiano. El médico occidental piensa que la única medicina que existe es la que él practica. Desprecia cualquier otro ejercicio de sanación. De esas otras medicinas, la población acepta cada vez más la homeopatía y la acupuntura. La competencia es una actividad que el mundo occidental ha impuesto prácticamente a todas las disciplinas humanas. ¿No sería mejor e incluso más fácil pensar en las “otras prácticas” como complementarias y no como rivales a los que hay que derrotar?

Claro que es posible establecer una dinámica entre médico y paciente que ayude a salir bien del padecimiento. Para ello, insisto, el primer peldaño es la confianza. Esta requiere empatía y honestidad en el trato de ambas partes. Hay médicos que –por una piedad mal entendida– no confiesan lo que están mirando, y el enfermo intuye algún ocultamiento que poco ayuda a la confianza. También hay pacientes que se resisten a reconocer los dolores y demás síntomas que podrían guiar al doctor de una manera más clara.

Cuando uno encuentra a un médico con el que se establece una relación amable, debe intentar conservarlo; cuando uno encuentra un equipo médico con las mismas características, estamos hablando de un tesoro. Entre los médicos la competencia y el ninguneo son características constantes, por ello vienen a cuento las palabras de Rafael Pérez Gay en su libro más reciente, Nos acompañan los muertos, cuando recuerda que “un médico es un médico, dos médicos es medio y tres médicos son ninguno”. No sólo el trato helado que reduce al enfermo a tejidos construye el muro que divide a pacientes y médicos, también los enfermos ponen tabiques para hacer crecer la barda. Los impacientes somos muy difíciles, y peor aún nuestras familias y amigos que saben todo, que corrigen todo, que de todo dudan y que todo lo quieren entender, mientras el paciente espera en una cama del hospital.

Además, existe una nueva plaga, que es internet. Con esa cucaracha moderna la gente pretende sustituir siete o diez años de instrucción, y otros tantos de práctica, por una lectura veloz acuciada por el miedo, en una falta de respeto a aquellos que lograron formarse profesionalmente después de desveladas y esfuerzos realizados a lo largo de varios años. En internet los enfermos se refugian para evitar la visita al médico. Lo hacen por cuestiones económicas, por ignorancia, por el dificultoso acceso en los sanatorios públicos, para evitar las tortuosas calles de la ciudad de México o por soberbia, entre otras razones.

La literatura mexicana ha tenido escritores que originalmente fueron médicos o estudiantes de la carrera. Sin embargo, las páginas pergeñadas por nuestros autores no han construido una figura con base en un galeno, salvo quizá el médico-escritor Mariano Azuela, quien en varias de sus novelas se sirve de personajes que son médicos; en particular la primera que escribió, María Luisa. En fechas más recientes Juan Villoro presentó en El disparo de argón al sentimental doctor Balmes; en la propuesta narrativa asoma también la figura central, el doctor Suárez, quien fundó y dirige la clínica, escenario donde se desarrolla la novela. Uno de los varios aciertos de Villoro en su primera novela es que esa figura central aparece a cuentagotas. En medio de ambas Fernando del Paso publicó Palinuro de México, un médico en ciernes que guía la narración.

Algunos poetas se han acercado con buena fortuna al dolor y el malestar, pero no a quien alivia esos pesares. Sanar es un arte, pero la gran mayoría de los médicos ha olvidado la poesía. ~