Entre 1998 y 2003 renté un departamento en la avenida Ámsterdam, en la colonia Condesa de la ciudad de México. Durante aquellos años dividí mi tiempo entre ese lugar y Brooklyn, donde tenía otro departamento en alquiler. En ocasiones pasaba medio año en una u otra ciudad; otras veces, en periodos especialmente frenéticos –cuando daba clases en Estados Unidos y tenía otro trabajo ahí y un asunto amoroso en México–, iba y venía casi cada semana. La avenida Ámsterdam rodea el exuberante Parque México y la estrecha calle de un solo sentido que lo circunda; por las banquetas y por el camellón que divide la avenida en dos se despliega una majestuosa procesión de jacarandas, olmos, fresnos, palmeras, truenos y árboles de hule. El camellón es un camino adoquinado que avanza en medio de dos franjas de tierra por donde la gente pasea sus perros entre arbustos y macizos de flores; en muchos cruces hay pequeños altares acristalados dedicados a la virgen de Guadalupe. Durante el día la avenida, con su toldo de ramas, es un túnel verde del que uno emerge, como quien llega a un claro del bosque, en la glorieta Citlaltépetl, una transitada rotonda con una fuente en el centro.

En comparación con otras rotondas de la ciudad, la glorieta Citlaltépetl parece tranquila, alimentada apenas por dos calles, Ámsterdam y la avenida Citlaltépetl –esta última de solo unas cuadras de largo, aunque también con un camellón arbolado–, pero en las horas pico incluso ella enloquece, cuando la Condesa se llena de tráfico y de los sonoros e impacientes cláxones de los coches que atraviesan la colonia provenientes de las grandes avenidas del rededor, o en dirección a estas. Es entonces cuando, muchas veces, los coches que vienen del Parque México empiezan a meterse en sentido contrario por la calle Citlaltépetl para tomar un atajo hacia la calle Culiacán, treinta metros más allá. Siempre que un coche se abre paso de ese modo, otros aceleran y desfilan detrás de él en un arrebato casi festivo de inocente infracción del reglamento de tránsito. Hasta que no desarrollé el automatismo de mirar a ambos lados antes de atravesar la calle, muchas veces tuve que regresar de un salto a la banqueta.

Un día, hace más o menos diez años, mientras atravesaba la glorieta Citlaltépetl –era a media mañana, de modo que había poco tráfico–, noté que un Volkswagen de color oscuro la rodeaba una y otra vez. Quizá fuera simplemente esa conducta repetitiva lo que me llamó la atención, pero también puede ser que, no del todo conscientemente, me preguntara por qué un taxi –en aquellos años la mayoría de los Volkswagen sedán que circulaban por la ciudad eran taxis– daba tantas vueltas. Tal vez el chofer se había perdido –aunque en ese caso era obvio que las meras vueltas no iban a solucionar nada–, o quizá no podía encontrar la dirección exacta que le indicaba el terco pasajero, o a lo mejor intentaba, de ese modo demencial, aumentar la cuenta de un cliente dormido o borracho. El caso es que, según recuerdo, muy pronto me di cuenta de que no era un taxi: en los costados del coche, sendos carteles lo identificaban como parte de la flotilla de una escuela de manejo. Cuando volvió a pasar frente a mí, pude ver al inexperto conductor –el instructor viajaba en el asiento del copiloto–: era un hombre de pelo blanco y de bigote, de al menos setenta y tantos años, vestido con camisa blanca, saco y corbata. Iba sentado con la espalda perfectamente recta y sujetaba con firmeza el volante con ambas manos. Me pareció elegante y desgarbado al mismo tiempo. Creo recordar bien su cara, excepto porque en mi memoria es idéntico a Jed Clampett, el patriarca de Los Beverly ricos, aunque algo más moreno. También recuerdo haberme preguntado qué podía haber motivado a aquel hombre a aprender a manejar a esa edad. Su atuendo dejaba ver que la clase de manejo era un momento de gran importancia para él; o quizá solo fuera uno de esos viejos mexicanos que no salen a la calle sin saco y corbata. Me imaginé la escena en su casa, más temprano, él a punto de salir camino de su clase y su mujer despidiéndolo con afecto y orgullo, o bien burlándose cariñosa o irónicamente de él. Quizá vivía con una hija, y a lo mejor aquella era una de esas decisiones que los viudos solemos tomar meramente para desafiar la inercia: finalmente aprendería a manejar. De hecho, yo mismo tomé esa decisión, y por el mismo motivo, en el verano de 2012. El 25 de julio de ese año se cumplía el quinto aniversario de la muerte de mi esposa, Aura Estrada. Aura murió en la ciudad de México, en el hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la ciudad, veinticuatro horas después de romperse la columna mientras practicaba bodysurfing en Mazunte, Oaxaca. Tenía treinta años, y faltaba un mes para que cumpliéramos dos años de casados.

A diferencia del viejo de la glorieta, yo no era un conductor novato. Sabía manejar, aunque no en la ciudad de México, por donde me movía principalmente en taxi o en transporte público. Podía contar con los dedos de una mano el número de veces que había tratado de manejar ahí, aun habiendo vivido en el Distrito Federal de manera intermitente a lo largo de veinte años. El df tiene unos ocho millones de habitantes aunque, entre semana, con la gente que se desplaza desde la zona metropolitana para ir a trabajar, ese número se eleva hasta los veinte millones. El caos y la confusión del tráfico aparentemente anárquico de la ciudad me habían intimidado siempre, incluso atemorizado: los cruces como tentáculos de pulpo y las avenidas semejantes a las pistas de los derbis de demolición; los coches entrecruzándose desde todas direcciones al mismo tiempo, y sin chocar, como si fuesen fantasmas; las nutridas bocacalles sin semáforos ni señales; las calles de un solo sentido que sin embargo cambia de una cuadra a otra; las abarrotadas vías rápidas de varios carriles e inesperados pasos a desnivel, donde pasar de largo una salida invariablemente significa tener que entrar de pronto en otra vía rápida o avenida que se dirige a algún lugar desconocido, o descender en medio de una enloquecida maraña de calles en una colonia en la que no hemos estado nunca antes, o de la que ni siquiera hemos oído hablar. El peor de mis temores era perderme en alguna vía rápida, como el Anillo Periférico o el Circuito Interior, en medio de una de las torrenciales lluvias del verano: el cielo bajo y opresivo lanzando rayos y truenos como mazazos sobre el techo del coche, la densa lluvia cegándome y haciéndome sentir atrapado entre la frenética vibración del metal, o bien el granizo, amenazando con romper el parabrisas mientras, presa del pánico, busco una salida cualquiera, que al cabo desciende en una calle cuyas alcantarillas están tapadas, y que súbitamente se inunda de agua lodosa, y la marea que sube casi hasta cubrir las puertas de los coches que no arrancan, y que amenaza con tragárselos… Los periódicos se pasan todo el verano publicando imágenes de esas calamidades rutinarias. Todo el mundo intenta, no siempre con éxito, mantenerse a distancia de los escorados peseros, pesados minibuses cuyas abolladas carrocerías dan testimonio de la agresividad de los auténticos guerreros de la carretera que los conducen, responsables de tantos accidentes y atropellamientos mortales que dos jefes de gobierno del df consecutivos han prometido suprimir la flota entera. Y el tráfico masivo y amenazador de camiones y autobuses; y los trolebuses eléctricos, que inexplicablemente recorren grandes avenidas en sentido contrario al del tráfico, y por carriles no siempre señalados, de manera que no queda otra que saber de antemano si uno está precisamente en una de esas avenidas y tener mucho cuidado.

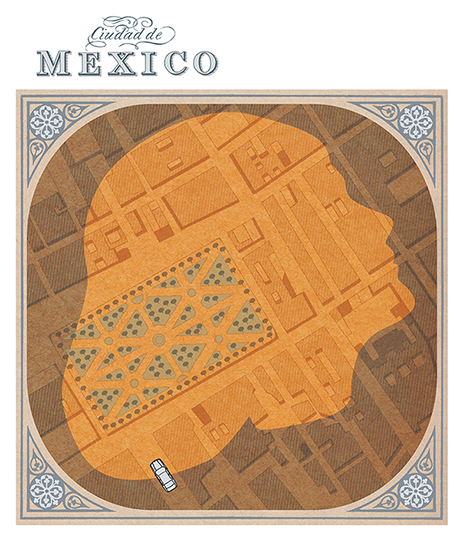

Simplemente no podía imaginarme cómo iba a lograr aprender a manejar en la ciudad de México, esa mancha urbana con veinte millones de personas que cubre por completo el valle de México, trepando incluso por los cerros que la rodean, la tercera ciudad más grande del mundo, con sus innumerables colonias como las piezas de un enorme rompecabezas, y sus infinitas calles. Todos los taxistas a los que les he preguntado alguna vez terminan por confesar que se pierden muy seguido. Yo mismo he viajado en incontables taxis cuyos conductores se desorientaban en lugares bien conocidos incluso para mí, que casi nunca me aventuro más allá de la zona donde vivimos mis amigos y yo, o por donde solemos juntarnos: un área que apenas cubre una pequeña franja de la Guía Roji, el enorme mapa callejero de la ciudad de México que cuelga en una de las paredes de mi departamento. En la Guía, el df, con sus imprecisos límites, parece un enano al lado de su enorme área metropolitana, en el Estado de México, que ocupa los dos tercios superiores del mapa. Siempre que me subo a un taxi en el aeropuerto, me quedo boquiabierto al encontrarme con choferes que no tienen la menor idea de cómo llegar a las colonias Roma o Condesa, que son el núcleo de mi pequeño –e inabarcable– mundo, sobre todo porque algo así como una cuarta parte de los pasajeros de mi vuelo favorito –nocturno– entre Nueva York y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tienen pinta de ser residentes de esa zona. Los taxistas poseen todo un anecdotario sobre las muchas veces que se han perdido (entre otras historias de terror), anécdotas tales como haber dejado a un pasajero en mitad de un barrio ignoto y laberíntico, y para colmo pobremente iluminado, y luego tardar varias horas en averiguar cómo salir de ahí.

Una vez, hace más o menos doce años, recorrí una enorme distancia a través del df manejando como un conductor experto –o cuando menos eso me pareció–, con una seguridad inaudita, una orientación perfecta y espontánea y a una velocidad bastante respetable. Era de noche. Como sufro ceguera nocturna, no debería manejar en la oscuridad sin lentes, pero en aquella época ni siquiera los usaba. En realidad, no debería haber manejado en ningún caso, porque iba bastante borracho. El coche era de un amigo cubano. Habíamos ido a una boda en el Desierto de los Leones, en las afueras del df. Mi amigo, que había aprendido a manejar poco antes –por lo que se sentía orgullosísimo–, era un conductor dubitativo y caótico, lo que a menudo me impacientaba: secretamente lo comparaba con Mr. Magoo. Puede que aquella noche yo tuviera mucha prisa por llegar a alguna parte, o a lo mejor simplemente tenía envidia de que mi amigo pudiera ir y venir por la ciudad cuando se le diera la gana –durante años habíamos compartido taxis–, el caso es que en cuanto llegamos a su coche lo obligué a que me diera las llaves. A partir de ahí, solo recuerdo mi sensación de euforia mientras circulábamos por Insurgentes Sur rebasando otros coches, las luces que centelleaban y luego se desvanecían, y también que íbamos rapidísimo y que yo pensaba –o a lo mejor incluso gritaba– que iba manejando como Han Solo cuando salía disparado hacia la Estrella de la Muerte. Desde entonces, aquella emoción se me ha quedado grabada como un argumento inapelable contra la idea de que ya era tarde para aprender a manejar en la ciudad de México, o de que nunca iba a tener los pantalones para hacerlo. Muchas veces me dije que debía repetir la experiencia, aunque esta vez de un modo menos temerario, y cuando vi a aquel hombre dando vueltas a la glorieta Citlaltépetl en el coche de la academia de manejo me di cuenta de que no podía ser demasiado tarde para intentarlo.

Hasta entonces me había parecido que el duelo iría transformándose año con año, convirtiéndose en una sensación cada vez más furtiva, pero al acercarse el quinto aniversario de la muerte de Aura –que marcaría un punto en que la habría llorado más tiempo del que la había conocido– mi duelo iba previsiblemente en aumento, y me mortificaba de un modo nuevo y terrible del que no sabía cómo librarme. Aunque suene ilógico, en aquel momento sentía que todo aquello debía estar relacionado con alguna clase de problema o de enigma que solo podría solucionarse en la ciudad de México o en mi modo de relacionarme con ella. Muchas veces pensé, por ejemplo, que lo que tenía que hacer era irme de ahí y empezar de nuevo en otro sitio, algún lugar en el que no hubiera vivido nunca antes, libre de recuerdos y de reminiscencias de Aura, donde me fuera más fácil escapar de mi papel de viudo público y privado al mismo tiempo. Sin embargo, cuando volvía a pensarlo siempre concluía que irme era inconcebible, y que la solución probablemente fuera quedarme; y no solo quedarme, sino ir más allá y aferrarme con más fuerza a ese lugar que había estado tentado a abandonar: quizás esa fuera la manera de aprender a vivir en el df sin Aura. Al cabo, la proximidad del aniversario tuvo mucho que ver con mi decisión de que aquel verano finalmente aprendería a manejar en la ciudad de México.

Para entonces vivía en otro departamento rentado, esta vez en la colonia Roma, aunque conservaba el que Aura y yo habíamos compartido en Brooklyn. Muchas veces, cuando Aura y yo salíamos de Nueva York, o cuando estábamos en Europa o en alguna playa mexicana, rentábamos un coche que yo manejaba encantado. Desde la muerte de Aura, sin embargo, ni una sola vez me había puesto al volante, y eso parecía simbolizar distintos aspectos del duelo: la apatía, la soledad y la tendencia a encerrarse en uno mismo, la extenuante duración del dolor. Esos cinco años sin ponerme al volante de un coche daban cuenta de una especie de mutilación espiritual que, sin embargo, parecía fácil de arreglar: tan solo tenía que manejar de nuevo, aunque ni siquiera tenía claro si me acordaba de cómo se hacía.

Una tarde, a principios de julio, fui a ver a mi terapeuta, Nelly Glatt, en su consultorio de Las Lomas. Hacía un año que no iba. Antes de la muerte de Aura jamás había ido al psicólogo, pero pocos días después del accidente un amigo me sugirió que pidiera una cita con Nelly, que es tanatóloga –es decir, una especialista en los procesos de duelo–, y yo obedientemente fui a verla. Recuerdo bien aquella primera cita porque lo único que hice fue sentarme –o más bien desparramarme en su sofá– y ponerme a sollozar. Nelly, una mujer de mediana edad, regia y hermosa, de azules ojos de lince, tez blanquísima y un trato a la vez cálido y directo, hizo mucho por mí en aquellos primeros años. El caso es que aquella tarde de julio hablamos de lo que el quinto aniversario de la muerte de Aura significaba para mí, y de si estaba listo o no para rehacer mi vida, o quizás incluso para volver a enamorarme. Cuando le conté sobre mi plan de aprender a manejar en la ciudad de México le pareció buena idea. Me dijo que eso significaba que estaba listo para recuperar el control, en vez de dejarme llevar por el duelo como si fuera una obligación. También me dijo que algo en mi interior había decidido que yo le “debía” cinco años a Aura: había estado negándome a salir de esa casilla del enorme tablero de las posibilidades o a que algo me obligara a hacerlo.

¿Y no podía ser que aprender a manejar en la ciudad de México fuera, además, un fin en sí mismo? La verdad, no tenía intenciones de meterme en un coche y manejar adonde me llevara el azar, de modo que me inventé un elaborado método, muy al estilo de Aura, para llevar a cabo mi “proyecto de manejo”, como lo llamaba. Aura era muy aficionada a los ejercicios de escritura experimental –juegos de restricción formal y de azar, como los del Oulipo–, así como al I Ching, además de ser una borgiana devota; pero, ¿y si mi plan no era sino más de lo mismo: otro ritual relacionado con mi duelo, una simple maniobra –a través de un performance muy del gusto de Aura– para dar rienda suelta al deseo de explorar las calles donde ella había vivido su infancia; recorrer su ciudad tal como me habría gustado recorrer con los dedos sus labios, sus ojos, su cara? No estaba seguro. De algún modo, sabía que el proyecto de manejo tenía que ver con mi relación con la ciudad de México, la ciudad de Aura, donde murió y donde reposan sus cenizas; un lugar que, por eso mismo, ahora era sagrado para mí: mi casa, en un sentido en que ningún otro lugar lo había sido jamás.

Desde el aire, mientras el avión se aproxima a la imponente megalópolis, lo que los ojos distinguen es un denso mosaico de techos planos, pequeños rectángulos y cuadrados, y el omnipresente tono café rojizo del tezontle, la piedra volcánica que desde siempre ha sido el material de construcción más común de la ciudad y que, junto con el ladrillo –y la pintura color ladrillo–, imprime a la ciudad su característico esquema cromático. Pero también hay superficies metálicas, y concreto, y un montón de edificios pintados de colores pastel o de tonalidades vivas, como el naranja claro, e hileras de árboles, y parques, y campos de futbol, y modernas torres que se alzan aquí y allá, en Polanco y Santa Fe, y la soberbia Torre Latinoamericana, en pleno centro, y arterias rectas y serpenteantes, plateadas y relucientes al sol, y un infinito enjambre de calles. Lo que le viene a uno a la cabeza –por supuesto, con pasmo– son los millones y millones de vidas que transcurren ahí abajo (y a mí, desde hace años, que en algún lugar de la ciudad, bajo uno de esos pequeños cuadrados, esa mujer, y esa, y esa otra, viven su misteriosa existencia: chilangas a las que solo he visto una vez o dos, pero que han dejado su impronta en mí; mujeres que muy probablemente ni siquiera me recuerdan). Desde el aire, tal vez porque es una ciudad tan predominantemente plana, y todos los techos son planos, y por tantísimo color café, la ciudad de México parece un mapa de sí misma dibujado a una escala 1:1, como el de aquel cuento de Borges, “Del rigor en la ciencia”, que se refiere a “un mapa del Imperio que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él”.

Supuestamente, el joven Józef Teodor Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad), al ver un mapa de África, puso un dedo sobre su centro cartográficamente vacío –el hueco del Congo, que aún no constaba en ninguna cartografía–, y dijo: “quiero ir ahí”. Lo contrario de ese mapa sería la Guía Roji, que más bien recuerda el de Borges, aunque troceado y encuadernado en un volumen interminable. Mi ejemplar, la edición de 2012, de formato grande y con espiral, presenta las calles y colonias de la ciudad de México en doscientas veinte páginas divididas por zonas, acompañadas de 178 páginas adicionales con índices en que figuran unas 99,100 calles y 6,400 colonias o barrios. Álvaro Enrigue me contó que, cuando era chico, una tía le dio de Navidad una Guía Roji con la dedicatoria: “Este libro contiene todos los caminos.” La Guía Roji también sugiere una especie de infinito borgiano: un denso caos que en realidad posee un orden, aunque incluso aquellos que pasan la vida explorando la ciudad solo pueden percibirlo vagamente. Puede que la Guía Roji sea la biblia de cualquier taxista, pero utilizarla eficazmente –esto es, lograr encontrar alguna oscura dirección– requiere el ojo de un microbiólogo, gran coordinación óculomanual y una memoria prodigiosa e intuitiva, además de la paciencia y la habilidad necesarias para interactuar con pasajeros quejicas, frustrados, ebrios, despistados y en general de poca ayuda. La primera página del índice, por ejemplo, correspondiente a la letra a –que, como el resto, se divide en seis columnas: primero, los nombres de las calles en tipografía diminuta; debajo de estos, la colonia correspondiente, en un cuerpo infinitesimal; y, a la derecha, la página en la que se encuentra el mapa y la clave del cuadrante exacto (b3, por ejemplo)–, muestra 82 calles distintas con el mismo nombre: Abasolo. A mí, ese nombre no me parecía tan icónico de la cultura mexicana como los de Juárez o Morelos, así que les pregunté a varios amigos mexicanos por qué había tantas calles llamadas así, pero ninguno tenía la menor idea. (Al cabo, resulta que Abasolo fue una figura relativamente menor de la guerra de Independencia.) Con paciencia de santo, me tomé el tiempo de contar las 259 calles con el nombre de Morelos que aparecen en el índice de la Guía Roji. A las columnas de la calle Morelos les siguen otras con variaciones del mismo nombre: ya no calles, sino avenidas, cerradas, calzadas, privadas, etcétera. Y mejor ni contar las calles dedicadas a Benito Juárez, más numerosas incluso que las que llevan el nombre de Morelos. En cuanto a la calle Abasolo, dos colonias distintas, ambas llamadas San Miguel, tienen una con ese nombre; la primera está en el mapa de la página 246, la otra, en el de la 261; y lo mismo sucede con las dos colonias El Carmen. También existen calles numeradas: más de cien con el número 1, y otras tantas con el 2. Si la ciudad tiene 6,400 colonias, catorce se llaman La Palma, y cinco más Las Palmas. Y así. “Buenas noches, señor, ¿me lleva a la calle Benito Juárez, en la colonia La Palma?”… y empieza la diversión.

Cada vez que hojeo las páginas de mi Guía Roji, me gusta dejar caer el dedo, al azar, sobre una de ellas, y después entornar los ojos y mirar de cerca para descubrir, en letra pequeñísima, el nombre de la calle: ahora mismo, Metalúrgicos, en el mapa de la página 133, en la colonia Trabajadores del Hierro (jamás la había oído nombrar). Desde luego, resulta plausible que exista una calle llamada Metalúrgicos en una colonia que lleva por nombre Trabajadores del Hierro, pero aun así me parece un nombre raro para una calle. ¿Cómo será, para un niño, crecer intentando relacionar el hecho de vivir en la calle Metalúrgicos con la misteriosa –y hasta mágica– concepción infantil de la vida, donde él ocupa el centro? ¿Se imaginará que su calle, su colonia, es un imán que atrae el universo hacia él? Pero, volviendo al índice, descubro que en la ciudad existen cinco calles distintas con el nombre de Metalúrgicos, en cinco colonias diferentes. Miro el mapa cuadriculado de la ciudad de México que aparece en la contracubierta de la Guía Roji y localizo el cuadrante número 133, situado casi en el centro del mapa, en los límites del df, al que corresponde el color amarillo; al norte, y sombreada en verde, está la zona metropolitana de la ciudad, en el Estado de México.

Ahora bien, ¿cómo es la calle Metalúrgicos, en la colonia Trabajadores del Hierro? Ese es el juego que me inventé: para descubrirlo, tenía que ir manejando hasta ahí. La idea era usar la Guía Roji más o menos como se usaría el I Ching: abrirla en cualquier página, señalar al azar con el dedo, con los ojos cerrados, e intentar luego ir manejando hasta el lugar elegido. Un juego de azar y destino (si no de Destino). Pero, por supuesto, primero tenía que aprender a manejar en la ciudad de México. Como técnicamente sabía manejar, resultaba redundante y hasta vergonzoso inscribirme a una escuela de manejo, aunque también parecía la mejor manera de volver a acostumbrarme a manejar y, al mismo tiempo, de ir conociendo el reglamento y la organización de la ciudad con ayuda de un guía experto. Jamás había manejado un coche de velocidades, sino solo automáticos, así que aprender a manejar coches de transmisión manual justificaba la inscripción en una escuela, porque de ese modo estaría superando dos inhibiciones a la vez. Busqué escuelas en internet. Fui a la tienda de Guía Roji en una polvorienta calle de la colonia San Miguel Chapultepec y compré el gran mapa que ahora tengo colgado en la pared, mi Guía Roji del año 2012 y una pequeña lupa rectangular con luz que supuse indispensable para leer aquellos intrincados y densos planos, especialmente si me perdía mientras manejaba en la oscuridad. Mi amiga Brenda me llevó a Dr. York, una tienda de lentes de moda situada en la colonia Roma, que también vende libros en inglés de segunda mano, y me escogió un armazón al que después le adapté unos vidrios bifocales. Además, me compré un ejemplar de Gente independiente de Halldór Laxness, un libro que quería leer desde hacía años.

Retrasé cuanto pude el inicio del proyecto de manejo, pero empecé a usar los lentes todo el tiempo. La letra impresa lucía ahora más grande y clara y el mundo perdió su apariencia borrosa. Con mis lentes me convertía en un director de fotografía que dominaba el expresionismo noir del paisaje nocturno de la ciudad y sus sombras perfectamente delineadas; las lámparas de la calle parecían flores de vidrio, en vez de cascadas de bruma. Redescubrí la perspectiva fugada de las largas filas de coches estacionados a ambos lados de la calle; las fachadas intermitentemente iluminadas de los antiguos –y aun antiquísimos– edificios, como atisbos de personalidades que se hurtan a la luz del día, revelando cicatrices, pero no secretos: antigüedad maltrecha y sin embargo orgullosa; las psicóticas grietas producidas por los terremotos; la curva maternal de un balcón de concreto con una fila de ennegrecidas macetas. ~

_____________________________

Traducción del inglés

de Juan Antonio Montiel.

Adelanto de El circuito interior.

Una crónica de la ciudad de México,

que Turner pondrá en circulación en marzo.