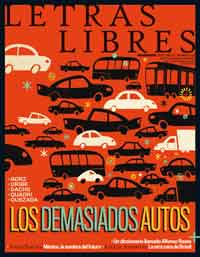

La ciudad de México, el escenario

Nuestra ciudad es un panal complicadísimo de intereses, y una red intrincada de bienes públicos que, gestionados con buen sentido, soportan infinitas libertades, oportunidades y aspiraciones individuales y que, en anarquía y decadencia, generan frustración, resentimiento y riesgo. Hoy nuestra ciudad es un sistema intenso y electrizante de convivencia humana, aunque mucho menos productivo y grato de lo que podría. Se estanca o avanza dando traspiés, se atrofian órganos de convivencia y disfrute colectivo, y se reproducen neoplasias urbanas malignas. Al mismo tiempo, y en un caos casi cuántico, ocasionalmente hasta brotan de la nada edificios bellos, se rescatan edificaciones antiguas y patrimoniales, se emprenden obras virtuosas y surgen estímulos culturales excitantes. Sentimos que es puro amor-odio lo que nos liga inexorablemente a ella. Hoy sabemos que la ciudad podría ser mucho mejor, y sostenible a largo plazo si se reconstruyeran algunos de sus cimientos institucionales y cambiaran algunas estructuras funcionales; notablemente, la estructura modal de movilidad y sus imbricaciones con el espacio urbano.

Simbiosis ciudad-autos

Procrear autos está en el código genético de las ciudades. Sin saberlo, y sin que ellos existieran, las ciudades se prepararon durante siglos para recibirlos. Desde la antigüedad urbana más remota, y de la forma más natural, las ciudades se fueron configurando con edificaciones alineadas paralelamente en trazas ortogonales, oblicuas o curvadas, mediadas por un espacio más o menos ancho para aprovechar la luz del sol, permitir el paso, y comunicar y enlazar espacios. El poder quedó asentado en ellas, junto con sus símbolos y expresiones materiales más elocuentes. En el siglo XIX los grandes bulevares hicieron su aparición y se multiplicaron desde el París de Haussmann; el Segundo Imperio tal vez ya los presentía. A los pocos años, el ciclo Otto, a través de explosiones controladas dentro de un sencillo cilindro de acero, empezó a mover pistones, cigüeñales y ruedas, y la profecía se cumplió. Nació el automóvil; la ciudad ya lo esperaba. A partir de ahí entraron en simbiosis. El automóvil diluyó la centralidad, permitió evadir el hacinamiento y extender el territorio al gusto del automovilista. El automóvil demandó más espacio para sí, y lo obtuvo; la ciudad se lo fue concediendo sin más, en una frenética expansión horizontal del organismo urbano. Más vialidades, más tráfico. La masiva infraestructura vial, ante precios para los combustibles artificialmente bajos, hizo realidad documentable al tráfico inducido (también en México),1 siguiendo la metáfora del economista decimonónico Jean-Baptiste Say. La oferta creó su propia demanda, en un circuito de retroalimentación que explica la ciudad moderna, suburbanizada y extensiva, y el consumo desaforado de combustibles fósiles.

Costos

Los autos conducen 22 millones de viajes todos los días en la ciudad de México, 33% del total.2 No obstante, contribuyen con cerca del 82% de las emisiones de uno de los contaminantes atmosféricos más importantes en el ambiente urbano (los óxidos de nitrógeno).3 En todo el país los autos consumen anualmente 45 mil millones de litros de gasolina,4 lo que aporta 140 millones de toneladas de bióxido de carbono, que representan el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de México.5 En 2009 el gobierno federal destinó más de 130 mil millones de pesos para subsidios al consumo de combustibles automotores6 y cerca de 200 mil millones en 2008, de tal forma que su precio real se ha mantenido estable en los últimos ocho años, a pesar de las fuertes variaciones en los precios internacionales. Los beneficiados no han sido los pobres: el 20% de la población de mayores ingresos posee el 50% del parque vehicular.7 En México el precio promedio de las gasolinas es de 65 centavos de dólar, mientras que en Costa Rica es de 124, en Brasil de 126, en Perú de 142, en Francia de 152, y en Turquía de 187.8 El bajo precio induce una demanda exacerbada; la microeconomía no falla: precios bajos igual a alto consumo, derroche e ineficiencia. Las reservas de hidrocarburos de nuestro país se agotan aceleradamente; la producción nacional de crudo se ha desplomado en cinco años en más del 30%, y hacia 2012 dejaremos de exportar. No habrá petróleo para alimentar la pretendida nueva refinería.9 Las vialidades al servicio de los automóviles ocupan más de la tercera parte de toda la superficie urbana. Exigen cada vez más infraestructura onerosa y con frecuencia visualmente repugnante (como el segundo piso del Periférico). Se asocian con guetos y funcionalismo urbano, exclusión social e inaccesibilidad.

Si los sistemas de movilidad fueran las arterias y la sangre del organismo urbano, los vehículos serían sus glóbulos rojos. Llevan y traen la energía humana vital de la ciudad. Algunos vehículos son eficientes y escrupulosos, otros son arrogantes, derrochadores de combustible, y de mal gusto. En cualquier caso, de manera contraria a una elemental lógica de interés público, los vehículos, como modo de transporte, se han reproducido a costa de sistemas más moderados y benignos como autobuses, trolebuses, tranvías y el metro. Se extirparon los tranvías, y los trolebuses son sólo un maquillaje; el metro satisface cada vez menos viajes/persona/día; mientras que los autobuses y el metrobús son insuficientes. Ni hablar de las bicicletas, que son sólo marginales en el escenario urbano a pesar de ensayos malhadados (como la inútil ciclopista construida en años anteriores), o de los viajes a pie, ahora imposibles por prejuicios entendibles, el temor a la delincuencia y la ocupación maloliente de aceras y calles por parte del comercio informal. Ante el repliegue de todo lo sensato, los autos son triunfadores indiscutibles en la estructura modal del transporte en la ciudad de México, sólo detrás, trágicamente, de los microbuses.

Pero son fascinantes

Son muchas y onerosas las consecuencias sociales negativas del automóvil (externalidades o costos externos les llaman los economistas) dentro de la estructura modal del transporte en la ciudad. Sin embargo, los autos son seductores, y acaso irresistibles. No se entienden sólo como proveedores de movilidad. Satisfacen muchas más necesidades. Una de ellas es estética: fascina la belleza simbólica y plasticidad de su diseño. Otra es de expresión: cada tipo de auto transmite en un lenguaje distintas formas de ser, así como la personalidad, las ambiciones o frustraciones, y la identidad o estatus anhelados o reales de quien los escoge y posee. Conceden una intensa sensación de libertad. Crean en su interior un hábitat de confort e intimidad, y de convivencia cercana con personas queridas o deseadas; más la posibilidad de disfrutar de cierta soledad con la calidez y los estímulos que permite la tecnología moderna. Como máquinas potentes conceden sensaciones de vértigo y placer a quien los conduce; son cautivadores juguetes para adultos. Pero, siendo portadores de tantas calamidades públicas urbanas, energéticas y ambientales, a la vez que objetos fascinantes, deseados y ubicuos, ¿qué hacer con ellos?

¿Qué hacer?

No cabría una posición moralizante y de anatema frente a los automóviles, por lo demás inútil en el mundo moderno. Pero sí cabe invertir el sentido esencial de la adaptación. Hoy la ciudad, y gran parte de lo público que la caracteriza, se somete a la lógica y capricho del automóvil. Debe hacerse al revés: adaptar y encauzar el automóvil a los intereses públicos en la ciudad. Esto implica su reinserción con un rol más modesto y subordinado a partir de un principio genérico: la internalización de costos. Tal vez así sería posible minimizar la tensión entre las satisfacciones y funciones privadas que ofrece el automóvil, y que tanto valoramos, con los intereses colectivos, la habitabilidad, la accesibilidad para todos y la calidad de vida en la ciudad.

No se trata de una penalización fundamentalista sino de un principio de eficiencia. Recordemos que los autos en la ciudad, a diferencia de muchos otros bienes y servicios, existen y se multiplican en un vacío de señales económicas, lo que provoca costos sociales externos (no contabilizados ni tomados en cuenta) por exceso de demanda de combustibles, de espacio urbano, de viajes y kilómetros recorridos. Esta demanda se satisface casi automáticamente sin contrapesos de cálculo racional de costos y beneficios privados y sociales. Es preciso que los autos paguen. Internalizar costos significa que a los automovilistas les sean evidentes los impactos sociales o públicos de sus decisiones privadas: los costos de la emisión de gases de efecto invernadero, de la contaminación atmosférica, de la ocupación y congestión de vialidades, del entorpecimiento del transporte colectivo, de la invasión del espacio público, e incluso de la sensación agresiva y de mal gusto que imponen vehículos monstruosos (muchas de las llamadas SUV). Es una idea fundamental de la economía ambiental al menos desde hace ochenta años (cuando Cecil Pigou identificó los costos externos no contabilizados ni asumidos en las decisiones privadas). ¿Cómo hacer que paguen?

La forma más importante para lograrlo recae en la esfera de facultades del gobierno federal, y es eliminar los subsidios a la gasolina, que en nuestro país alcanzan proporciones obscenas: casi el 10% del presupuesto federal total en 2008. A partir de la eliminación de subsidios habría entonces que establecer un carbon tax (impuesto al carbono) serio que aproximara el precio de las gasolinas nacionales a aquellos que rigen en varios países latinoamericanos y europeos (quizá llevar el precio hasta unos 15-17 pesos). Se trataría no sólo de una acometida ambiental pigouviana para internalizar costos sino de una lúcida decisión recaudatoria. Sería suficiente para cubrir todas las penurias fiscales. Multipliquemos 45 mil millones de litros anuales de gasolina que se consumen en México por un diferencial de 6-9 pesos y veremos que las cantidades resultantes son astronómicas; mayores que la recaudación actual por ISR o IVA. (Debería estudiarse si al diesel se le da o no, y en qué casos, el mismo tratamiento fiscal.) Si el carbon tax se acopla en una reforma fiscal a la reducción significativa del ISR o a la eliminación del IETU, además, se daría un salto cuántico de competitividad a las empresas mexicanas y a la economía nacional. Ahora, dirán nuestros políticos que el carbon tax es imprudente, que es políticamente suicida, que es un mazazo al imaginario nacional, que es una sacudida violenta y tal vez peligrosa. Pero solucionaría muchos entuertos fiscales de un plumazo. También, transferiría el país a otro cauce de desarrollo, más eficiente, justo y sostenible. Haría congruentes el discurso y las acciones de gobierno. Sería inflacionario: algo, y de manera transitoria y manejable. Sería regresivo: no, quienes más consumen combustibles y se benefician de los subsidios son los estratos de ingresos medios y altos. Impactaría en los precios de los alimentos: poco. Afectaría a la competitividad de las empresas: nada, y la mejoraría si en parte se compensa, como se ha dicho, con una reducción significativa en el binomio ISR-IETU. Se erosionaría la base fiscal al desacelerarse el consumo de combustibles; de eso se trata, y en ese caso podría irse ajustando consecuentemente la estructura fiscal.

Con el tiempo, los automovilistas ajustarían sus conductas, demandarían vehículos eficientes y pequeños, y en poco tiempo híbridos y eléctricos, ya listos para ser comercializados por las principales armadoras. Los automovilistas moderarían y optimizarían sus viajes en auto privado, escogerían vivir cerca de sus lugares de estudio o trabajo, en sitios accesibles por transporte público; muy probablemente en departamentos ubicados en zonas centrales de la urbe. La ciudad sería más densa y diversa, y se desactivarían las inercias a la expansión horizontal suburbana; ganaría vitalidad y sería más accesible para todos. La recolonización de los barrios centrales sería definitiva; la presión del mercado inmobiliario removería predios baldíos y edificaciones abandonadas y decadentes, y forzaría su reingreso a los circuitos de planeación, construcción y restauración de vivienda en convivencia con servicios.

Para reforzarlo y asegurarlo sería preciso un nuevo contexto de políticas de uso del suelo y de vivienda, de seguridad y de dignificación de la densidad mediante una guerra frontal e inteligente contra el ambulantaje, el vandalismo grafitero y la suciedad. Las enormes y siniestras bardas que bordean panteones, escuelas, centros comerciales y estacionamientos, habrían de ser demolidas y sustituidas con rejas para dar transparencia al espacio urbano; los estacionamientos desolados e inhóspitos que ocupan cientos de hectáreas en la ciudad podrían ser redimensionados y plantados con árboles frondosos a lo largo de las líneas de cajones para darles sombra a los vehículos y verdor al paisaje citadino. Al liberarse vialidades habría ocasión y necesidad de un microurbanismo imaginativo y funcional para recrear plazas, calles peatonales, pequeños parques y terrazas, en una asociación virtuosa con la iniciativa privada por medio de concesiones y comodatos con responsabilidades verificables de mantenimiento y cuidado del espacio público. Tenderían a desaparecer las necrosis de discontinuidad en el tejido urbano, y el gobierno de la ciudad se vería compelido a renovar los sistemas de abastecimiento de agua y energía eléctrica en las áreas centrales. Una menor saturación del espacio vial haría factible restablecer la dignidad de vialidades emblemáticas, que dejarían de ser sólo cauces impersonales de tránsito frenético para convertirse en arterias vivas. Revolución, Patriotismo y todos los ejes viales podrían recuperar sus camellones o banquetas flanqueados por elegantes palmeras. Incluso, con el tiempo, el horrendo segundo piso del Periférico podría ser demolido. Distintas modalidades de transporte público y no motorizado ganarían nuevas oportunidades; sería muy atractivo y rentable crear nuevas líneas e infraestructuras de movilización colectiva o grupal. En última instancia se cambiaría el código genético de la ciudad; un eterno proceso de urban sprawl amorfo y descoyuntado dejaría de ser su sino. Al cambiar su morfología, y liberada en buena parte del yugo automotor, la ciudad podría ensayar nuevas fórmulas de accesibilidad y convivencia y de uso del espacio urbano. La ciudad podría cercar a los autos y encauzarlos para disfrutarlos con mesura, minimizando su impacto. El consumo de gasolina primero se desaceleraría, para luego caer en el mediano y largo plazos. Ciertamente la base fiscal se erosionaría, y en ese momento volvería a ser necesario ajustar los instrumentos fiscales.

El sistema de precios es el software con el que opera la economía a partir de una miríada de decisiones de productores y consumidores. El precio de la gasolina es uno de los genes de la ciudad moderna. La eliminación de subsidios y el carbon tax justificarían la abrogación de impuestos anacrónicos y distorsionantes, como la tenencia vehicular y el isan. Tener o poseer vehículos no necesariamente es causa de costos sociales como los aquí señalados, sino su uso más allá de lo social y ambientalmente eficiente.

Junto al carbon tax hay otros instrumentos concurrentes de política pública para internalizar costos y alinear decisiones privadas con intereses públicos. Uno es cultural, e implica, a través de información apropiada, lograr que los autos den fe de las convicciones y responsabilidad ambiental de sus propietarios, y que sean objeto de sanción o aprobación moral de la sociedad. El Instituto Nacional de Ecología ha hecho una página de internet (www.ecovehiculos.gob.mx) donde se presenta la información necesaria para ello: rendimiento en kilómetros por litro y emisiones de CO2 por kilómetro de cada auto vendido en México. Las diferencias de desempeño son abismales y vergonzosas. Explorers, Armadas, Land Cruisers, Lobos, Expeditions, Navigators, Land Rovers y similares deberían generar estigma ambiental y sorna por mal gusto sobre sus propietarios. Fits, Yaris, Smarts, Fiats y semejantes, orgullo y reconocimiento. El gobierno de la ciudad podría obligar al uso de una simple pero vistosa calcomanía en el parabrisas que indicara el rendimiento por kilómetro de combustible de cada vehículo, de acuerdo con un sistema gubernamental (o privado) de certificación: verde si es de más de doce km. por litro en ciudad; amarilla entre seis y doce; y roja por menos de seis. Esta información se acompañaría de su equivalente en gramos de CO2 emitidos por kilómetro recorrido. Introduciría un elemento implacable de escrutinio social sobre decisiones privadas que afectan a intereses públicos.

Otro instrumento más (facultad federal) es que el gobierno regule las emisiones de CO2, cosa que México, inexplicablemente, no hace. Regular el CO2 sería equivalente a definir parámetros de rendimiento y eficiencia energética en los vehículos que se venden en el mercado nacional. Habría un parámetro máximo permisible para distintas categorías de vehículos de pasajeros definidas en función del número de personas capaces de transportar –de acuerdo con ciertas normas– en cada uno de ellos. Así, habría un parámetro máximo para vehículos que, por ejemplo, tuvieran capacidad para transportar hasta cinco pasajeros, lo que incluiría a sedanes, berlinas, crossovers y SUV. Muchas de estas últimas, dado su peso descomunal, desaparecerían del mercado o requerirían forzosamente de tecnologías motrices híbridas (eléctricas y de combustible). Parámetros distintos y más holgados se aplicarían a vehículos de transporte con capacidades mayores, digamos, vans y minibuses. Los vehículos de carga recibirían un tratamiento regulatorio aparte.

Un instrumento adicional (en el ámbito de las facultades locales de gobierno) es cobrar por el uso del espacio vial en zonas prioritarias. Hoy la tecnología telemática y de reconocimiento remoto lo permite con toda facilidad. Los ejemplos de Londres, Singapur y otras ciudades lo demuestran. En Londres el cobro por acceso al centro de la ciudad ha sido un éxito rotundo; lo ha liberado de congestión, ha permitido que florezca y funcione óptimamente el transporte público de superficie, ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, e inducido el transporte no motorizado en bicicleta o a pie. Ken Livingstone (el anterior alcalde) tuvo la visión y la audacia de imponer este sistema a contracorriente de amenazas y virulentas campañas de desprestigio. Al final triunfó, gracias a la impecable racionalidad pública del esquema y a una actitud de fuerte liderazgo y aplomo político. Los parquímetros se cuentan también entre el instrumental disponible para hacer pagar a los autos por el uso del espacio público, además de que pueden constituirse en un importante instrumento

de recaudación, mucho mejor si se etiqueta para el financiamiento al transporte público.

Impuestos al carbono, cotos y contención a la circulación vehicular, regulaciones de emisiones, información y escrutinio público sobre el rendimiento energético de los vehículos, cobros por el uso de vialidades en zonas específicas y parquímetros, son instrumentos capaces de liberar a la ciudad, hoy sometida a la lógica desbocada del automóvil. Se trataría de una política de contención y reencauzamiento del alcance y movilidad de los autos. La meta sería la eficiencia y el restablecimiento de equilibrios en el uso del espacio público y en la funcionalidad de la ciudad.

Nueva política urbana

Desde luego es preciso introducir en este escenario una contraparte de políticas urbanas (estas sí, desde luego, de competencia local) orientadas a densificar y ganar diversidad en el uso del suelo. En este sentido, habría que formalizar, normar y promover en forma ordenada lo que ya ocurre en ciertos enclaves de revitalización como la Condesa, Polanco o la colonia del Valle. Un elemento central en esta contraparte es recuperar y dignificar los espacios públicos (plazas, calles, estaciones del metro, paraderos de autobuses, bajo-puentes) extirpando radicalmente la vergonzosa lumpen-privatización que representa el ambulantaje. Y por supuesto, para lograr un cambio notable en la estructura modal del transporte sustanciado por las políticas de contención del automóvil, es indispensable desarrollar y multiplicar modalidades eficientes de transporte colectivo (el metrobús es un buen ejemplo), e infraestructura para movilidad no motorizada (peatones y bicicletas).

Se trata, pues, de la aplicación sincrónica de políticas complementarias y mutuamente reforzadas: de contención de autos vía regulación y precios; cultural y de información; de densificación y diversificación del uso del suelo; y desarrollo ambicioso de redes eficientes de transporte colectivo. La ciudad puede, así, darse a sí misma una nueva matriz de movilidad y hacerse más accesible para todos, a partir de una estructura urbana más compacta, intensa y eficiente. ~

_________________________________________

1. Luis Miguel Galindo, et al., “Tráfico inducido en México: contribuciones al debate e implicaciones de política pública”, Estudios Demográficos y Urbanos. vol. 21, núm. 1 (61), pp. 123-157, El Colegio de México, 2005.

2. Encuesta Origen-Destino, INEGI, 2007.

3. http://www.sma.df.gob.mx/inventario—emisiones/index.php?op=cc

4. Sistema de Información Energética, Sener, 2009.

5. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, INE, 2006.

6. Ley de Ingresos de la Federación 2009, Cámara de Diputados.

7. Carlos Muñoz, Distribución del Ingreso y Gasto en Combustibles y Transporte Público en México (documento de trabajo), INE, 2009.

8. International Fuel Price Survey-Data, GTZ, 2009.

9. David Shields, “Declive petrolero”, Reforma, 20 de octubre de 2009.